深度解析那些骂刘鑫是人渣的普通群众究竟是不是所谓的网络暴民

在文章的开头先抛出一个问题,在最近的江歌案中,刘鑫究竟是不是“人渣”?相信大多数人肯定会给出肯定的回答:是的。

那么谴责别人是“人渣”有什么问题吗?本来没问题,突然有问题。

要知道,人渣是一个很严重的词。《纽约时报》有过明确的规定,对于任何一个人,哪怕他/她犯的是反人类罪,出于对人性尊严的敬重,在报道中也必须使用尊称。

这当然没毛病:“XX小姐,你是个人渣”。前者是出于对人性尊严的敬重,因为我们不幸而与你属于同一个种属;后者,是我们作为正常的人类,对于你的行为的鄙视和轻蔑。

不得不说,活在这样一个世界,我们有一种很奇异的思维方式,对于从善者我们总是满腹狐疑,并且竭力去寻找其背后的动机和利益趋向;而对于从恶者,我们也总是试图去寻找“人性的,太人性的”原因,并且为社会舆论的谴责痛心疾首,认为道德绑架,认为人性复杂,认为背离了“尊重人性,尊重自由”的现代生活原则。

这里面必须理清楚两个概念:怀疑论主义者对于“一切过于完美的东西始终保持警惕”,这是值得赞赏的——但他们的对象是往往是结构,而不是个体。也就是说,当一个机构宣称自己完美的时候,你必须天然地保持警惕,因为它必然有所企图。但个人的光芒,无论他/她多么地卑微和猥琐,在人性的觉醒的时候,都值得被赞赏。

而社会的舆论对于某些个体的恶意,尤其当偏见和不完整的信息所误导的时候,马蓉或阿娇式的全民狂欢,转向对个人隐私无节制、无边界、无法无天的暴露的时候,现代生活的“以人为本”的基本社会原则就会被破坏。

中国的网络舆论为何总在这两者之间张皇失措,屡屡擦枪走火?这不过是典型的社会转型期价值观失调综合症。当传统的人伦秩序和道德框架被破坏,而新的、适合现代生活的伦理价值框架还没有树立起来的时候,我们对社会现象判断的基础没有了准绳,于是常常容易从一个极端走向一个极端。

中国社会从缺乏舆论工具到突然掌握了群体舆论工具(社交媒体),在缺少基本的言论训练(学校里没有教过这个)、私人主义取代了个人主义(私人主义偏重私人利益,而个人主义是在公共利益前提下的个体权利)、社会基本伦理秩序缺失的前提下,从乌合之众迅速地走到了暴民政治。这犹如一个七八岁的小孩手里有了枪。他有充分的判断开枪,但他的智力却尚未成熟到足以支撑他的判断。

但江歌事件是否足够形成我们对于舆论狂欢或者暴民言论的判断?就像前面说的,“XX是一个人渣”是我作为个人一个价值的、属人的判断。

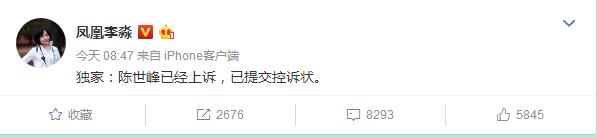

我们姑且先跳过江歌与刘鑫之间的友谊。当陈世峰与刘鑫在门外吵架的时候,作为一个人的本能,她可以有几种选择:其一,打开门,和江歌一起面对陈世峰,这可能使行凶者产生顾忌,从而降低风险性;其二,把江歌拉进门内,虽然陈世峰跟进的危险也同样存在,但相对而言,风险系数更小一些;其三,报警,并且警告陈世锋。按照日本媒体的报道,的确是刘鑫报了警的。但什么时间?什么情形?这是悬案,也许庭审可能给出更多的回答。

最可怕的选择,是把江歌锁在门外,把风险全部丢给江歌。尽管在这一点上,刘鑫自己是做过辩解的,她并没有锁门,而只是门无法打开。

既然悬案已经形成,也许到最后也无法看知真相。但是,最起码的一点我们已经知道:当江歌倒在血泊之中呼喊妈妈的时候,刘鑫没有打开门。

在以前曾经多次陈世峰已经出现威胁(跟踪,也是一种威胁)的情况下,刘鑫留下江歌一个人面对危险,这是最人渣的选择,是一个有责任心的正常人不可能做出的最后选择。在道义上,明知风险而把别人置于危险之中,等同于帮凶。

你当然可以懦弱,但绝对不可以帮凶。

在过去长达294天的时间里,刘鑫拒绝了和江歌母亲的见面。在有些报道中,有些人指出,这是刘鑫根据日本警方的提示,不与江歌母亲见面的。即便在这种情况下,刘鑫向江歌母亲的威胁:如果继续骚扰的话,就拒绝出庭作证。这难道也是日本警方的提示?

相信大多数人相信警方提示不见面,是基于保护法律的正义性,防止串供的可能性,并且日本警方同样也认为刘鑫是受害人。这一切其实都没有错。关键的问题在于,如果刘鑫的确是基于遵循和合乎日本法律的思路,一切皆有可能性——例如,在律师在场的情况下见面,或者在警方安排的情况下见面。

这一切都没有发生。江歌母亲,等来的是拒绝出庭或拒绝协助调查的威胁。

在对待法律的问题上,技术化的人们常常分析,“法律不近人情”。但是曾任北大法律学院院长的朱苏力和美国联邦巡回法官波茨纳都曾经说过:法律是建立在社会生活的基础之上的,没有社会情感的法律是根本不存在的。

你可以冷漠,但不可以冷血。

然而,最令人匪夷所思的问题在于:在这294天之间,在100天前后“非常悲痛”的刘鑫,在朋友圈中晒出了自己的换新发型的照片,剪刀手,笑面如花。

曾经有一个采访,说的是那些能够进行分尸行为的凶手,他们内心的强大,绝非普通杀人犯所能比拟。因为他必须对人性已经毫无知觉,他的生理上才有足够的力量支撑。

对于一个普通的心怀愧疚的人而言,她当然要过正常的生活。但就像《苏菲的选择》中的母亲一样,她的一生已经毁了。因为她内心中对于那个致命选择的愧疚,是终其一生无法抹去的。

在这里想说的是:一个真正愧疚的人,无法如此笑面如花,无法剪刀手,无法在一个锣鼓喧天的日子里不泪流满面。这也是人性。

你可以生活,但你不可以欢乐。就这么简单。

在我们的价值观失调综合症的世界里,所有的一切都振振有词,我们惟一缺失的问题是:道德到底有没有一个基本的标准?

在美国,犯了罪而最后逃脱制裁的案例比比皆是。但一个正常社会中用以制裁的,不仅仅是法律而已,还包括了道德约束。

例如,辛普森案中,辛普森以全世界最豪华的律师团为自己脱了罪,但是,几乎每个美国人都坚信是辛普森杀害了他的妻子,在如此多年的岁月中,辛普森从来不曾在任何场合中能够得到舆论的原谅。而自此之后,他惟一能做的事情,就是隐匿自己,让自己消失在公众场合之中,因为每一次的出现,都是无穷尽的唾骂。

一个社会构成的元素,从来都不是单一的。法律是一个社会正义的底线,它是硬约束,也就是当一个人违反了社会最基本的底线的时候,社会的正义补偿机制。

但是道德是一种软约束,它要求人们选择一种“公序良俗”的正常规则。当法律无法实行正义补偿的时候,道德也是一种正义补偿机制。它因此而把人们纳入了正常的生活秩序之中:你不可行凶,你不可咒骂,你不可龌龊,你不可猥琐,你不可冷血。

这是我们这个“属人”的社会的一种必须性机制。否则,行善的何以得以行善,而作恶的何以背负谴责。否则,社会何来公义,而人世何以分清浊?

当然,法律有其边界,而道德也同样有其边界。如若把道德的谴责,变成了人肉其个人、家庭信息,甚或舆论诛杀,宣称消灭肉体这样的言论,就已经超越了道德的边界,而成为暴力。

我们的眼光从来不曾瞩目过陈世峰,因为这是一个简单的罪与非罪的判断。无论在道德或者法律的视角中,这是一个无需判断的事实。

江歌的母亲是否不理性,是否用呼吁死刑来干涉司法?我们当然可以侈谈宽容,也可以反对司法扰乱。但是在一个司法公正的社会中,是否干扰司法是法庭的判定,而不是我们的。在一个仍然崇尚“以牙还牙,以眼还眼”的全球性普遍体系中,我即便不能同意呼吁死刑,但我也无从反驳一个单身独子的母亲的血偿请求。

而对于江歌,悲伤的江歌,除了痛惜和同情,我们几乎只能失语。这也许就是我们生存在这个残忍世界中的所有风险:无辜的人受难,仁爱的人牺牲,正直的人遭罪。你最亲近的人,最后也许就是你最惨痛的经历。

然而这不是我们停止爱的方式:这只是当我们面对最残酷真相的时候,你依然还要保持爱的理由。因为这恐怕是你生活而不是生存的惟一勇气的来源。

可是这一切都不够成我们抛弃公义的理由啊。当每一次我们只需要常识判断的时候,都要架上显微镜,去其中寻找人性的,太人性的因素。

然而人性的因素虽有色彩,也确多元。有些基本的黑白,有些伦常的根本,有些道德的坚守,有些属人的本质,都从来不曾被消磨过。

对于“人渣”,我们惟一正确的处理方式,就是在每一次他/她出现的时候,给予道德伦理的迎头痛击,让她一生都处在忏悔和道德恐惧的压力之下,让他/她无法获得正常生活的空间。

惟有如此,每一个他/她才可以在两条道路中做一个根本的选择:要么,去回顾自己的所作所为并且忏悔自己的过失,让自己重新回到公义之中。每一个人都会有懦弱、龌龊和无耻的时候,但每一个人也都有权利忏悔改过浴火重生;要么,如果足够坚强或无耻,也可以终身活在道德的泥沼中,让卑鄙成为卑鄙者的通行证。

这个世界哪有这么便宜的事?不去忏悔,却可以要求生活。