予剧陈妙常 看华文漪演杜丽娘、陈妙常和田氏(转载自戏剧报198

三份儿(这一个) ——看华文漪演杜丽娘、陈妙常和田氏 林仲著 做为一个戏曲演员,最忌定型,把戏演得“千人一面”。这已是众所周知的道理。上海昆剧团的著名演员华文漪从小随朱传铭老师学“五旦”(即闺门旦)。朱老师经常告诫学生们要演人物,不要演“家门”(即“行当”)。

清代道光年间刊印的《审音鉴古录》中,就提出,不能把蔡伯喈和王十朋、赵五娘和李三娘、崔莺莺和杜丽娘演成同一模式。这就是说,每个人物必须演成特定的“这一个”。

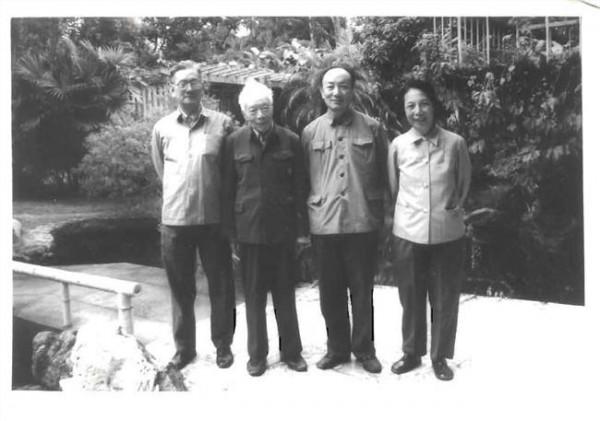

前辈艺人这种可贵的艺术经验,很值得 认真继承,而这种创作方法,也是对演员创造力的一个考验。 最近,华文漪来京参加庆祝中国昆剧研究会成立演出,演了《牡丹亭.惊梦》、《玉簪记.问病、偷诗》、《蝴蝶梦.

说亲回话》等折子戏。笔者访问她时,她谈到这次饰演的三个人物——杜丽娘、陈妙常和田氏都是追求爱情幸福的女性,能不能在表演上分别清楚、各如其人,是一次严格的“可塑性”自我考验。为了解决这个难题,她从正确理解人物着手。

尽管这三个人物追求的目的相同,但她们的年纪、身世和环境则有很大的具体差别,必须在这些差别中找出她们各自的特点,然后选择和运用不同的表演手段,包括唱念和动作,创造出三份儿“这一个”艺术形象来。

她这次演出《惊梦》,是由【山坡羊】“没乱里春情难遣……”开始(《游园》由洪雪飞、董瑶琴两同志合演)。这出戏最为昆剧观众所熟悉,她也不知演过多少次了。由于对汤显祖笔下的杜丽娘,理解逐步发展,所以她在遵循朱传铭老师所授规范的基础上,在如何处理感情节奏的分寸,有利于刻画人物内心深处的含蕴方面,她作了一番认真的思考。

汤老先生这部名著不同于其他才子佳人戏之处,主要在于并未为杜丽娘设置一个具体的现实的恋爱对象,而是采用梦境的手法,单刀直入地写出一位年华二八的太守千金对男女情爱的要求,正因为这个要求是正常的,是顺理成章的,杜宝用封建礼教来“爱护”女儿,陈最良用圣人之言来训诫女学生,都是客观存在,但都不是合理的,倒不如杜母说的:“女儿家长成了,就有许多情态,且自由她”,这才是合乎人情的明智态度。

但是,纵然父严、师尊,也无法防范杜丽娘通过游园,大开眼界,不仅为“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”而惋惜,更因联系到“拣名门一例一例有神仙眷,甚良缘把青春抛的远”,从而憎恨“迁延”和“淹煎”,发生由衷的感伤。

华文漪演出了这种少女怀春的特定现象,表演中的分寸感掌握得很好,既顾到杜丽娘诗礼之家的身世,又表达了她对自己灵魂的揭示。

她这场戏的身段动作,并未背离师承。 但因她有了自己的理解,眼神就会露出她所感受到、认识到的人物内心活动,身躯的转动、高下和手势、步子,甚至包括呼吸在内,都能有节奏随着情绪起伏而加以恰当控制。

然后,带着灼热、激动的心进入梦境。 杜丽娘梦见的是“素昧平生”的书生,仅仅问了一句“因何到此”,并没有请教他的尊姓大名、仙乡何处,只是为了秀才突然到来,合唱了“是哪处曾相见?相看俨然,早难道好处相逢无一言”这么三句,便携手到“那答儿讲话去”了。

曲文扑朔迷离,虚灵妍丽,写的真是梦境,而且真是外表十分羞、怀里一团火的少女梦见。华文漪不是简单化地表现她蕴籍含蓄的姿态,恰恰让人透过她的腼腆、平静,看到了蕴籍含蓄的内容——一颗纯洁、真实而正在燃烧着的少女心灵!

因为全场演出时间有限,她把梦醒后一支(绵搭絮)节去了,但在(尾声)末了三个字“去不远”上,除了按照传统演法表演(上身向前突然一冲)以外,加添了一些面容表情,那就是:眼神迷蒙,渐渐看远(正是对“不远”的反射),嘴角向上微微张开,身躯随着春香的扶持徐徐抬起,这完全是沉浸在美丽梦境之中的下意识动作;及至突然感觉到春香随侍在侧,一翻水袖,才意识到幻觉换成了现实,然后略一偏头,转身扶着春香下场。

她这样做,一面是用表情补出了一支(绵搭絮)的内容,另一面是为杜丽娘次日的“寻梦”留下伏笔,因此给人以余味无穷、神情深远的印象。 笔者和华文漪谈到陈妙常,她说,按照原著,通过《下第》《茶叙》《琴挑》几出戏,已经可以看出她从器重潘必正发展到暗藏爱慕之心,特别是《琴挑》中,她的爱情之弦被拨动了,第三支《朝元歌》就吐露了自己“这羞惭怎应他那一声?我见了他假惺惺,别了他唱挂心”的衷曲。

她虽不同于杜丽娘,但原来也是名门之女,因乱离中与家人失散而进入女贞观当道姑的。她既有文采,又被戒律束缚,一但萌生了情苗,内心当然会有矛盾。但一听到潘必正病了,就硬要跟随师父前来探问,这是一个很为难能的主动行为。

华文漪在《问病》演的陈妙常,就是以此为出发点的。她先是装着静听他们姑侄对话,凭仗书童进安的掩护,在眉目间向潘必正传递“信息”,后来抓到机会,启齿劝慰,在唱到“人岂无一日灾”时,有意无意地一指指向潘必正,潘必正急欲握住,她又轻巧地把手缩回。

这个动作,虽仅一瞬间事,但两人感情的交流,早已大大超过了“琴挑”。这出戏本来比较冷,陈妙常只是一个“大搭头”(配角),但华文漪听说梅兰芳先生曾经演过,由于演出了人物,戏也“热”了起来。

这次她和岳美缇同志合作,许多细微之处,都让观众看仔细了,剧场气氛大为活跃,这出戏中的小生很难演,他坐在桌后,只是初听陈妙常到来时,猛然抬身迎接,又站立不稳,被进安扶住坐下,以后都是坐着,只露上半身,左转右移,用眼神表达情绪,没有较大的动作可做。

岳美缇对此,下了功夫,和华文漪取得默契,心领神会,配合紧密,这是十分重要的。下一出《偷诗》,喜剧性很强。

华文漪抓住陈妙常在问病以后进一步发展的情绪,明知潘必正爱着她,但自己身为道姑,怎能冲破戒律,在此苦闷之中,写了一首《西江月》(原词有不健康字样,上昆已改),谁知在假寐时,这首词却被潘必正偷了,心底秘密全部泄露。

她听潘必正的话音,渐渐发觉了纰漏,顿时紧张起来,急忙寻觅诗笺这里的表演具有心慌意乱的真实情感,毫无虚假的痕迹,因为这样的情词会不会引起对方的轻视,甚至闹得声名狼藉,是陈妙常急切关心的事。

后来察觉到潘必正但求缔结良缘,并无其他恶意,才放下心来,但羞惭却紧接而至。究竟是个年轻道姑嘛!当潘必正拉住袖子要求同立盟誓时,她既满面含羞,却又满心喜欢,所以口中支吾,一条腿跪了下去,华文漪对这个跪腿动作确实很讲究分寸。

她只让观众看到陈妙常的羞惭和愿意都是真纯的,而丝毫没有矫柔造作的虚假成分。华文漪能够掌握好身段和面容的节奏和韵律,恰好地揭示了人物的内心。她在下场之前,巧妙的抢过诗笺,向潘必正前面一扬,回眸一笑,急步而下,接着潘必正发出热情的笑声,紧追而去,于是使观众对这一双恋人,感到爱情可靠,后面还有进安上场,唱做都很不健康,应当说属于糟粕,上昆的演出作了修改,不使其污染剧场,是正确的。

《说亲.回话》中的田氏,就和杜丽娘、陈妙常大不相同了。主要体现在两点:一、她是新寡;二;她在被“已死”的丈夫所戏弄。由于过去某些剧种《大劈棺》采用错误手法的影响。昆剧《蝴蝶梦》也长期绝迹于舞台了。

但我认为,这出戏是反映一个 正常的女性在追求正常的爱情生活,却遭受丈夫庄周的侮辱,是极为不公平的。前人用封建眼光看待这问题,对女性如此残酷糟践,应当为田氏“平反”,给庄周以鞭挞。华文漪很早就跟朱传铭老师学会了,近年又向姚传芗老师重新学习,这次演出,把《回话》删节了见复部分。

在《说亲》(绵缠道)中,她的表情从“自嗟呀”开始,就揭示了人物对“爹行遣配”的婚姻本是不满的,现在丈夫骤亡,成了单行只影,口唱“闪得我鸾孤凤寡”,一手撑扶桌沿,微蹲身子,足划弧线,从“大边”转到“小边”,换手,蹲身,划足,脸上笼罩着感伤不幸遭遇的阴影。

这和《惊梦》(山坡羊)中“迁延”两字上的姿势类似,而情绪有别,尺寸不同,韵味迥异。

杜丽娘怀春,有转辗反侧之意;田氏则在居丧中遇到俊雅的楚王孙,心情被扰,犹如古井重波,因此增加了嗟伤,在这里,华文漪的动作力度略强于《惊梦》。她又说,田氏的“思春”不必完全回避,否则出不了那方红手帕,但不能过分片面强调,而该有层次地反映出她复杂的内心波澜。

下面的“猛然自撑达,好难拿,心猿意马”三句,,传统表演多少还带些“粉”。这次华文漪用了原有口咬红手帕的模式,但赋予了新的内容,表现田氏在这个该不该、敢不敢冲破封建枷锁的时刻,思想上正起着激烈的搏斗。

笔者看戏时,理解到这支曲子就是田氏在向自己的灵魂对话和较量,是这两折戏中“这一个”人物心理的起燃点,决定行动的基础,如果咬着手帕一味表演媚态,戏就会走另一种路子。

到了《回话》时,听老蝴蝶说到“亲事又勿成哉”,田氏倒吸一口冷气,略一停顿,猛然击他一掌;以及取付银两,急于成亲,直到欣然下场,都是顺着这条追求正当的人生幸福这一行动线而发展出来的。

只要观众看到她的动机无可非议,演员的夸张动作就不是给人物脸上抹黑;相反地,田氏的悲剧性才能博得同情,而庄周故设全套,坑害妻子的冷酷和残忍,更会令人憎恨和鄙弃! 三个人物,三份儿“这一个”,显示了华文漪的表演艺术进入了一个新的高度。

然而“这一个”,是指剧中人物的个性,所谓特定环境中的特定人物性格;而对每一位戏曲演员,也该容许各有其艺术个性,这才可以促进多种多样、多姿多态的不同风格的呈现。因而,我认为,华文漪这种“可塑性”的“自我考验”是值得赞扬的!