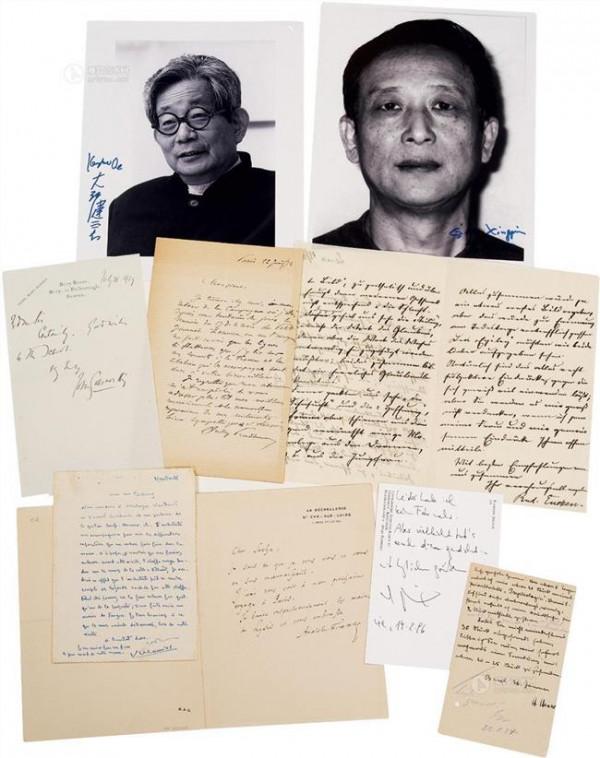

翻译家钱春绮生平及译作介绍 西方诗歌的盗火者

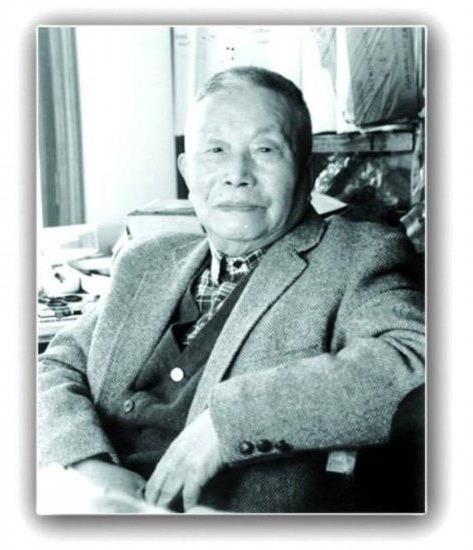

钱春绮先生翻译过席勒、海涅、歌德、尼采诗集及波德莱尔等法国象征派诗人诗集,早已多种译著加身。2010年2月3日,先生辞世,而他翻译的《查拉图斯特拉如是说》也成为他最后的绝唱。

钱春绮,男,江苏泰州人。1946年毕业于上海东南医学院,后长期行医,20世纪60年代转而从事外国文学翻译活动。历任中国德语文学研究会理事、中国翻译工作者协会理事、中德文化交流研究中心名誉研究员、上海翻译家协会名誉理事和上海文史馆名誉研究员。2001年,他被中国翻译工作者协会授予“资深翻译家”荣誉称号。

钱春绮个人资料

中 文 名:钱春绮

国 籍:中国

民 族:汉族

出 生 地:江苏泰州

出生日期:1921年12月7日

逝世日期:2010年2月3日

职 业:医生、翻译家

毕业院校:上海东南医学院

主要成就:德语诗歌翻译

代表作品:《歌德诗集》、《浮士德》中译本

钱春绮(1921-2010)生于民国江苏省泰县第十区小纪镇。1946年毕业于上海东南医学院,后长期行医,60年代转而从事外国文学翻译活动。对于这一人生转折,钱先生自己的解释颇具戏剧性。他说自己是五官科医生,60年代转单位时想转入皮肤科,却因人事纠葛而未能实现。生性崇尚自由、不愿受拘束的他干脆辞职,挂冠转而做起了专职翻译。其实钱先生搞翻译早在50年代就已经开始,据钱先生自己回忆,1952年他翻译出版海涅诗集拿到8000元稿费,而当时普通人一个月的工资不过几十元。

但文革十年,图书出版业陷入了低潮,钱先生也无书可译,境况颇为困窘。文革结束后,译事复兴,钱先生才得以复出。可时过境迁,90年代后稿费制度和图书出版环境发生了很大变化,自由撰稿人的处境越来越难。"我也是靠积蓄生活,自由职业,没法维持生存的啊。"钱先生对此感触良深。钱先生自己也是在1995年加入上海文史馆后,情况才稍稍稳定,现在一个月能拿到1600元工资。但被钱先生戏称为"翰林院"的文史馆,"也不是什么人都能进去的。"

钱春绮历任中国德语文学研究会理事、中国翻译工作者协会理事、中德文化交流研究中心名誉研究员、上海翻译家协会名誉理事和上海文史馆名誉研究员。翻译出版有席勒、海涅、歌德、尼采诗集及波德莱尔等法国象征派诗人诗集多种。

1956年起,钱春绮先后出版了席勒诗剧《威廉·退尔》,海涅《诗歌集》、《新诗集》、《罗曼采罗》,德国中古史诗《尼伯龙根之歌》、《德意志民主共和国诗选》、《德国诗选》。1960年弃医从文后,专事文学翻译工作。

1979年起,先后出版有海涅诗集《阿塔·特罗尔》、《歌德抒情诗选》、《歌德叙事诗集》、《歌德诗集》、歌德诗剧《浮士德》、《席勒诗选》、《歌德戏剧集》、《德国浪漫主义诗人抒情诗选》、《海涅抒情诗选集》、波德莱尔诗集《恶之花 巴黎的忧郁》、《尼采诗选》、《施托姆抒情诗选》、《法国名诗人抒情诗选》、《黑塞抒情诗选》、《歌德抒情诗新选》、《海涅诗集》、《海涅散文选》、《尼采散文选》、《席勒戏剧诗歌选》、《茨威格散文选》、《里尔克散文选》、《瓦莱里散文选》、《拉封丹寓言全集》,歌德小说《赫尔曼和多罗泰》以及尼采哲学著作《查拉图斯特拉如是说》等。

浮士德的版本问题一直没有定论,几个译本各有特点。郭沫若译本(人民文学出版社)译本名气最大;董问樵译本(复旦大学出版社)译本很悠久;钱春绮译本(上海译文出版社)也颇受好评;绿原译本(人民文学出版社)很权威;而最新的译本就是杨武能译本(安徽文艺出版社)。

以下是某位网友的个人评析,仅供参考:

在郭沫若、钱春绮、陆钰明、杨武能、绿原版的《浮士德》中,名不见经传的陆钰明可以排进前三。甚至可以说是仅次于郭沫若的译本。陆版浮士德,全篇弥漫一种多愁善感的,极不适当的忧郁。但在可接受的范围内。究其原因,恐怕还是译者的境界问题(这个原由几乎超过了翻译学讨论的范畴)。他的所有角色的视角,都是一个“人”(humanbeing)的视角,而丝毫没有区别,或根本没有意识到天主、魔鬼(梅菲斯特)、常人,及其他主要人物间的,落在言外的人性张力,和内在本体的堂奥所在。因此较郭的译本贫乏,缺灵动。但他的语气拿捏是合格的。除了一些白璧微瑕的极个别字词选择欠妥。

其实钱春绮的这个翻译有讨巧的成分。为了押韵,以及看起来工整,他刻意弱化了角色性格的体现,而通篇采取一种文弱有余的语调。这个小聪明直接导致了语言的造作,角色没有灵魂,只剩一副空壳。然而迷惑一下文艺小青年还是有用的。

杨武能比“当之无愧的最差译本”绿原的稍好。但总体风格很不自然,系理解大有问题。对原文的把握不准,个别字句的失当,角色塑造的精神分裂,处处都是死穴。印象中他一味地追求“雅”,而把“信”、“达”撂在了一旁。

绿原先生的毁誉参半早已为人所知晓,他的其他译作中的谬误之多,常常引人诟病。据我观察,对于浮士德的翻译,绿原采取的风险极大的散文译笔就很能说明问题。第一,他对于原著有自己的一套认识,换句话说,他根本不打算正视原作。第二,语言的准确性问题在分行诗歌中,是显而易见、难辞其咎的,可是依靠散文笔法,就大大提高了浑水摸鱼的成功率和“自由发挥”的正当性。

以下是某位网友的阅读感受,仅供参考:

徐梵澄译本行文偶有龃龉之处,哲人的译本。上世纪初的白话风格,有些生涩,并且是繁体字,读起来非常别扭。可能最接近尼采原著的义理,耐寻味,需仔细琢磨。另一方面可能梵译文离我们的确有些远了。

钱春绮版本是晚近新出的译本,钱先生以八十岁高龄孜孜不倦,综合各家之所长,不仅译笔文采飞扬,而且亦极尽忠实于原文,实为难得。这两个都可以称之为诗人的译本。

黄明嘉是当今学界声望颇高的学者和哲学翻译家。黄译本自上世纪漓江版至今几易其稿,新译本得娄林先生之助,不仅全面修订了文字,更其可贵的是参照西语学界诸多译本及研究专著增加了占全文几近1/3篇幅的注释和考证,为读者阅读和研究提供了极大的便利。

孙周兴是当今学界声望颇高的学者和哲学翻译家。孙译本是此书最新的译本,孙周兴教授是国内首屈一指的海德格尔研究专家,先前曾译过海氏《尼采》及尼采《权力意志》等书,由海氏上溯至尼采,实乃顺势而为,且孙周兴教授向以译文严谨著称,本书又曾在同济大学博士研究班反复推敲讨论,译文的可靠性和权威性自然不容置疑,以笔者之间孙译本很可能将会成为综合得分最高的译本,哲学家的译本。

楚国南是现当代文学史上著名的诗人和诗歌翻译家。楚译本译出了原著诗一般的节奏和韵律,而可惜却一直未见有哪家社出一个不错的单行本?贵在行文的节奏和韵律,朗朗上口韵味十足,可惜是从英译本转译的,内中终隔一层。

一般的评价是陈敬容和钱春绮译得较优美而欠忠实,而郭宏安译得较准确,从语序到字义都准,而缺少意象美。比如《仇敌》的陈敬容译本,第三节二三句,与原文顺序是颠倒的,再如最后一节第一句,陈老用“蚕食”,钱老用“侵蚀”,郭先生用“吃掉”……郭先生是多么朴实的人啊。

问:你是我国翻译外国文学数量最多的翻译家之一,当初是怎么做起翻译工作的?

答:这与我学医、做医生关系很大的。当时在医学院的时候呢,我学了德文、日文,后来新中国成立了,出版业非常活跃,出版社就找我编译些医学方面的小册子,几年内,我用业余时间就写了好几本,当时销量也好,还有重版的。像上海图书馆等不少图书馆,现在都还藏了的。

问:一边做医生,一边在医学理论方面做些探索,而且做出了成果。

答:现在看来,我也不觉得就成其为什么了,只觉得与那时候我的生活状态有关。

问:当时的生活状态是怎样的?

答:那时候我已做了几年医生了,先是在中美医院,这是美国人在中国办的一家医院,就是现在的长征医院,它那时候在上海算是很好的医院了,而且我呆的皮肤科,是我非常感兴趣的一个部门。但是好事多磨啊,我在这个医院呆的时间并不长,同济大学来接管医院的时候,只把护士留了下来,医生都被请走了,因为同济它有自己的医生嘛。我就到了上海第四医院,但是医院没有皮肤科,只有耳鼻喉科有人员空缺,我不情愿,也只好在那里做啦,那时候我得养家糊口,父母亲、兄弟姐妹都要靠我挣钱吃饭啊。这样,我从解放以前一直做到解放以后,但后来还是辞职了。

问:为什么辞职呢?

答:本来也是和一家医院的老同事说好了的,说辞职去他们医院的皮肤科。但等我辞职之后,他们人事科却不认这个账,要我去耳鼻喉科。如果部门不变的话,我何必来换医院呢?在不可通融的情况下,我索性不干了,后来我就在其他私人医院兼职,兼来兼去,最多的时候,一天要跑三家医院,变成“游击队”了。

问:这些医书就是这期间写出的?

答:哎,这种状态恰恰也是最能锻炼人的时候。因为要编写那些书嘛,需要多学习、多吸收,除了上学的时候学的德语、日语,我英语、法语、俄语也都学会了。

问:这几种语言你怎么学的?自我感觉有没有天赋啊?

答:比如说我学法文,那时候收音机上每天教着法文,那我就听嘛。后来又找到一个天主教的法文教授,我常叫他到我家里来玩玩,就这么零打碎敲地学,但花在上面的时间却非常多的,这不能说是天赋。我相信马克思讲的一句话,多一种外文就多一个窗口。我现在弄的一本书,我在上面强调,做翻译,一定要懂几种外文,你怎么翻的,你还可以参考人家怎么翻的,这个很要紧。现在中国搞翻译的,大多数只熟悉一种语言,这个窗口就小了。

问:后来你转向文学翻译是出于什么原因?

答:这主要就是兴趣了。14岁我在泰州乡下的时候就写诗了,16岁时已经写了一本,还写了一部长篇小说,之后也一直写作,没有断过。所以在做医生不是很顺,家庭负担又很重的情况下,文学也给了我不少的安慰,这时候就既写也译了。

问:当时文学事业发展很快,图书发行的需求量也比较大,正好给你提供了机遇。

答:那时候全国只有两家出版社可以出版翻译文学,一个是北京的人民文学出版社,一个是上海的新文艺出版社,就是现在的上海译文出版社。开头我们互不认识,我第一次试着投稿投到人民文学出版社,是翻译的海涅的诗,海涅在中国是非常受欢迎的一个诗人,他是马克思的朋友嘛。但他们没用我这个投稿,倒来信要我翻译席勒的剧本,叫《威廉·退尔》,因为正好有个国际性的纪念席勒的活动,我就沾了个光,1956年7月出了我的第一本翻译作品。

问:之后你就把主要精力放翻译上了?

答:还没有,还兼职做着医生。后来1957年,海涅的诗在新文艺出版社出了,《诗歌集》、《新诗集》、《罗曼采罗》,一下子出了三部。那时候是纪念海涅逝世一百年,“世界和平理事会”号召全人类共同纪念这位世界文化名人,我又恰逢其时。后来这几本书销路一直很好,经常要重印啊。之后几年又陆续出了《尼伯龙根之歌》、《德国诗选》等几本书。

问:连续几本书出版,一定减轻了不小你经济上的压力。

答:生活上的负担确实减轻了一些。那时候的稿费比现在要高,那时候中国跟苏联一样嘛,凡是从事艺术工作的,收入都很高,像《威廉·退尔》的稿费是4000块,后来海涅的诗集一下子给了我8000块,而普通工人那时候每月的收入才几十块啊。但是那时候我并不敢大手大脚地花费,心里还是有个当家过日子的负担,这个有苦也说不出啊。

问:这时候你还是边做医生、边搞翻译,那什么时候才真正一心一意搞翻译的?

答:1960年。当初学医、做医生,并不是我自觉自愿的,那是我哥哥的主意,他那时候开药行,做医药生意,就想我学医将来开个医院什么的,跟他药行就有联系了。我呢,倒是干上这行就爱上这行了,即使干得不顺,也没有抛弃不干。但现在做医生和搞翻译,就像是鱼和熊掌了,考虑了好长时间,直到1960年我才完全放弃了医学,走上了一个自由翻译者的路。弃医从文,我就等于失业了30年。

问:弃医从文,医学界少了个耳鼻喉科医生,翻译界却成就了一位翻译家。但那个年代,做一个自由职业者不容易啊。

答:那时候你放弃了“铁饭碗”,辞掉公职,就意味着什么事情都不能做了。我的朋友都说,这么做冒险太大了,你要做自己的什么营生啊,你就是资本主义的尾巴,要割掉的。

问:那时你以文还能养得起家啊。

答:以文养家,“文革”之前那一阶段可以,那时候我也很安心地翻译了歌德、席勒、波德莱尔的大量诗歌,但之后不行了,这些翻译作品一直到“四人帮”垮台后才出版发行。“文革”期间书不好出,也不能做翻译了,就靠之前翻译作品的积蓄,维持一个大家庭,包括关了药房的哥哥一家的生计,所以还是相当艰苦的。

问:这期间你是怎么走过来的?

答:我没有受到冲击,我没组织嘛,所以逃避掉了。但我的书,我收藏的差不多一万本书没有躲得过去,而且大部分是外文原版书啊,统统烧的烧掉,化纸浆的化了纸浆,真可惜呦。

问:你没受到冲击,为什么会被抄家呢?

答:哎,这个是题外之言,那时候我和日本一个教授有通信交流,没有用自己的名字,我写了我爱人的名字,这一来,有关部门就注意了,怎么我爱人跟日本人有来往呢?他们就到我爱人工作的学校里头,找她了,然后学校的工宣队就上门来了,这真是个冤枉的事情。

问:这一时期你的翻译工作就中断了?

答:还搞什么翻译呢,就连翻译的手稿也一起抄掉了,像歌德的《浮士德》啊,海涅的《意大利游记》啊,还有其他四五本手稿,全抄掉了。那时候也不可能知道将来的情况啊,所以停了好多年,不搞翻译了。

问:重新出版你的翻译作品,这时候已经是改革开放的新时期了。

答:改革开放的时候,出版社又恢复了,我以前交到出版社的稿子,出版社没有被抄掉,还存着,像歌德的叙事诗、抒情诗啊、戏剧啊,以及其他一些东西,就都派上了用场。那个时候人们求知若渴啊,所以这些书的发行量都很大,比如《歌德抒情诗选》,累计印数达到了50万册,《歌德诗集》十几年前印数就30万册,后来还不断重印。

问:那些被抄掉的手稿就太可惜了。

答:反正没有了,我就另起炉灶,重新翻译吧。像尼采曾被苏联批判为反动哲学家,他的东西向来都是被打入冷宫的,即便到了上世纪80年代初期,人们都还有所顾忌,但我翻译了尼采诗歌,辗转了几家出版社,结果漓江出版社出版,卖了近20万册。

问:这一阶段应该是你继早期出版多部作品后的第二次高潮了。

答:是的,上个世纪的最后20年中,新版、重版了我的翻译作品三四十部。

问:你是怎么找到那些外文原版书的呢?

答:我在做学生的时候就买原版书了,那时候上海旧书摊很多啊,外国人也很多,后来他们回国了,书他带不走啊,就都到了旧书店里、旧书摊上,那么我就经常跑这些地方,把书给淘回来了。那近万本书损失之后,给我打击很大的,书是我的命根子啊,那就继续淘吧,比如有一套旧版的《席勒全集》,我就是之后在外文书店淘到的。

问:翻译工作给你带来的最大的愉快是什么?

答:我翻译的都是第一流的德国诗人,歌德、海涅,后来又翻译尼采,他们就等于中国李白、杜甫这样的地位,所以德国人也知道我,德国的记者,当时西德、东德的记者,都到上海采访我,德国政府也邀请我到德国去开会,我没有去,为什么不去呢?开会当然要办手续嘛,我又没有单位,所以很麻烦的。

问:翻译德国作品这么多年,德国就一次都没去过?

答:没有去过。

问:现在应该说有单位了。

答:1995年,上海文史馆把我吸收进去了,这儿也不是什么人都能进去的。我在这儿一个月能拿到1600元工资,也算有了依靠,真正有了靠山了。当时我已经70多岁了,青春都浪费掉了。

问:但一个翻译大家就是这样实实在在诞生的。你对现在年轻的翻译工作者有什么看法?

答:搞翻译的,中文底子这一点很要紧,而现在的主要问题,恰恰是中文底子不够。像我从小在乡下读私塾,那时候线装本的古书,特别是《左传》,背得滚瓜烂熟啊,这个对我之后从事文字工作就有很大好处了。现在的人呢,文言文不读了,文言文不读,白话文他也好不到哪儿去。所以我就有这么一个感慨,搞翻译,要有中文的底子加外文的底子。中文底子中,要有文言文的底子;外文底子中,就像我刚才说的,要有多种外文的底子。

问:翻译有直译和意译的说法,你怎么看待这两种翻译方式?

答:直译,你也不能完全照原文那个样子,那个模式译成中文很不像话的,会很硬,要照他的意思变成中文嘛,这个变,就是魔术啊。本来也不存在什么直译意译,翻译就要让它变得形神兼备,既要传形,又要传神,不可偏废。

问:就是翻译工作里面常说的“信、达、雅”。

答:对,信达雅。信,就是要忠实于原文,原文没有的你不能加,原文里有的你也不能少;达,你中文读出来要畅达;雅,就是要有文学的意味,但也不能太过份,太离谱了也不行啊。我的翻译就是忠实于这些信条的。

问:你自己觉得比较满意的作品有哪些?

答:《歌德诗集》啊,《海涅诗集》啊,这些东西我还算满意。

问:你现在还在搞翻译吗?

答:还在翻译,三联书店最近出了我翻译、详注的尼采的《查拉图斯特拉如是说》,人民文学出版社也重新编辑出版了我翻译的波德莱尔的《恶之花》和《巴黎的忧郁》。另外,文汇出版社最近约我出一本我自己的创作集,我还没有最后完成,包括我自己写的诗集,也没有出版过呢。

问:你数十年生活、工作在上海,最初在老家泰州的情况是怎样的?

答:1921年底,我出生在泰州乡下的一个小镇,父亲是个小商人,卖香的。我小的时候,他就把我送到了私塾,在那儿,私塾先生是不讲解文章的,只让我整天背诵四书五经什么的,我也不懂喜不喜欢,就知道天天要背。

1934年,我哥哥、嫂子把我接到了上海,他们在上海做生意嘛,我先在私立万竹小学读书,两年后,好不容易考进了江苏省立上海中学,读了一年,日本鬼子打来了,上海沦陷了。后来我就到省立扬州中学读书,两个月后扬州也吃紧了,我只好逃难回家。后来省扬中的老师在泰州的泰山公园那儿恢复学校,我又在泰州读了中学,那时我在泰州的《战报》上常常发表文章,诗,小说,都是以抗日为题材的。但是一段时间后,我生病了,我哥哥又把我带到了上海,之后就在上海读了东南医学院,学西医,毕业后到医院里做了十几年的医生,这样就一直在上海了。

问:据我了解,你对家乡的感情是很深的。

答:是啊,我的家乡观念还是比较重的,每个人都有每个人的乡土嘛。现在泰州仍有我的亲戚,还有我的朋友,都常有联系的。我们泰州人,江北人,早年在上海生活是很艰难的,这一点我印像特别深,所以对乡土的感情也就特别强烈。现在社会上讲乡土,提倡乡土,是有道理的。抗战时期,泰州开始吸引了很多外来人才,江南的文化迁移、聚集到了泰州,泰州的影响力也提升了。当然了,从前泰州就有“泰州学派”,还有郑板桥,《郑板桥全集》我小时候就读了,他的诗啊画啊,不简单。