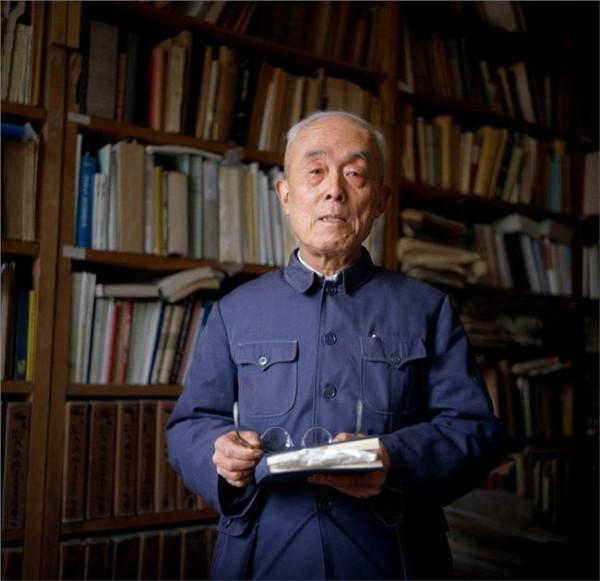

我眼中的张中行季羡林 我眼中的张中行 (节摘) 作者:季羡林

好久以来,我就想写点有关中行先生的文章了。只是因循未果。中行先生是高人、逸人、至人、超人。淡泊宁静,不慕荣利,淳朴无华人以诚。以八十七岁的高龄,每周还到工作单位去上几天。难怪英文《中国日报》发表了一篇长文,颂赞中行先生。

通过英文这个实为世界语的媒介,他已扬名寰宇了。我认为,他代表了中国知识分子,特别是老年知识分子的风貌,为我们扬了眉,吐了气。我们知识分子都应该感谢他。但是,现在回想起来,却不能不承认这是一件怪事:我与中行先生同居北京大学朗润园二三十年,直到他离开这里迁入新居以前的几年,我们才认识,这个“认识”指的是见面认识,他的文章我早就认识了。

有很长一段时间,亡友蔡超尘先生时不时地到燕园来看我。

我们是济南高中同学,很谈得来。每次我留他吃饭,他总说,到一位朋友家去吃,他就住在附近。现在推测起来,这“一位朋友”恐怕就是中行先生,他们俩是同事。愧我钝根,未能早慧在。不然的话,我早个十年八年认识了中行先生,不是能更早一些多得一些潜移默化的享受,早得一些多得一些智慧,撬开我的愚钝吗?佛家讲因缘,因缘这蒌西是任何人任何事物都无法抗御的。

我没有什么话好说。但是,也是由于因缘和合,不知道是怎样一来,我认识了中行先生。

早晨起来,在门前湖边散步时,有时会碰上他。我们俩有时候只是抱拳一揖,算打招呼,这是“土法”。还有“土法”是“见了兄弟媳妇叫嫂子,无话说三声”,说一声:“吃饭了吗?”这就等于舶来品“早安”。

我常想中国礼仪之邦,竟然缺少几句见面问安的话,像西洋的“早安”、“午安”、“晚安”等等。我们好像挨饿挨了一千年,见面问候,先问“吃了没有?”我同中行先生还没有饥饿到这个程度,所以不关心对方是否吃了饭,只是抱拳一揖,然后各行其路。

有时候,我们站下来谈一谈。我们不说:“今天天气,哈,哈,哈!“我们谈一点学术界的情况,谈一谈读了什么有趣的书。有一次,我把他请进我的书房,送了他一本《陈寅恪诗集》。不意他竟然说我题写的书名字写得好。

我是颇有自知之明的,我的”书法“是无法见人的。只在近不得已时,才泡开毛笔,一阵涂鸦。现在受到了他的赞誉,不禁脸红。他有时也敲门,把自己人的著作亲手递给我。这是我最高兴的时候。

有一次,好像就是去年春夏之交,我们早晨散步,走到一起了,就站在小土山下,荷塘边上,谈了相当长的时间。此时,垂柳浓绿,微风乍起,鸟语花香,四周寂静。谈话的内容已经记不清楚了。但是此情此景,时时如在眼前,亦人生一乐也。

可惜在大约半年以前,他乔迁新居。对他来说,也许是件喜事。但是,对我来说,却是无限惆怅。朗润园辉煌如故,青松翠柳,”依然烟笼一里堤“。北大文星依然荟萃。我却觉得人去园空。每天早晨,独缺一个耄耋而却健壮的老人,荷塘为之减色,碧草为之憔悴。

“此情可待诚追忆,只是当时已惘然”。中行先生是“老北大”。同他比起来,我虽在燕园已经呆了将近半个世纪,却仍然只能算是“新北大”。他在沙滩吃过饭,在红楼念过书。

我也在沙滩吃过饭,却是在红楼教过书。一“念”一“教”,一字之差,时间却相差了近二十年,于是“新”“老”判然分明了。即使是“新北大”吧,我在红楼和沙滩毕竟吃住过六年之久,到了今天,又能哪能不回忆呢?中行先生在文章中,曾讲过当年北大的入学考试。

因为我自己是考过北大的倍感亲切。1930年,当时山东惟一的一个高中——省立济南高中毕业生八十余人,来北平赶考。我们的水平不是很高。有人报了七八个大学,最后,几乎都名落孙山。

到了穷途末日,朝阳大学,大概为了收报名费和学费吧,又招考了一次,一网打尽,都录取了。我当时尚缺乏自知之明,颇有点傲气。只报了北大和清华两校,居然都录取了。我正做着留洋镀金梦,觉得清华园梦的可能性不大,所以就进了清华。

清华入学考试没有什么特异之处,北大则给我留下了难忘的印象。先说国文题就非常奇特:“何为科学方法?试分析详论之。”这哪里像是一般的国文试题呢?英文更加奇特,除了一般的作文和语法方面的试题外,还另加一段汉译英,据说年年如此。

那一年的汉文是:“别来春半,触目愁肠断。砌下落梅如雪乱,拂了一身还满。”这也是一个很难啃的核桃。最后,出所有考生的意料,在公布的考试科目以外,又奉赠了一盘小菜,搞好了一次突然袭击:加试英文听写。

我们在山东济南高中时,从来没有搞好过这玩意儿。这当头一棒,把我们都打蒙了。我因为英文基础比较牢固,应付过去了。可怜我那些同考的举子,恐怕没有几人听懂的。

结果在山东来的举子中,只有三人榜上有名。我侥幸是其中之一。至于沙滩的吃和住,当我在1946年深秋回到北平来的时候,斗换星移,时异事迁,相隔二十年,早已无复中行先生文中所讲的情况了。他讲到的那几个饭铺早已不在。

红楼对面有一个小饭铺,极为窄狭,只有四五张桌子。然而老板手艺极高,待客又特别和气。好多北大的教员都到那里去吃饭,我也成了座上常客。马神庙则有两个极小但却著名的饭铺,一个叫“菜根香”,只有一味主菜:清炖鸡。

然而却是宾客盈门,川流不息,其中颇有些知名人物。我在那里就见到过马连良、杜近芳等著名京剧艺术家。路南有一个四川饭铺,门面更小,然而名声更大,我曾看到过外交官的汽车停在门口。顺便说一句:那时北平汽车是极为稀罕的,北大只有胡适校长一辆。

这两个饭铺,对我来说是“山川信美非吾土”,价钱较贵。当时通货膨胀骇人听闻,纸币上每天加一个0,也还不够。我吃不起,只是偶尔去一次而已。我有时竟坐在红楼前马路旁的长条板凳上,同“引车卖浆者流”挤在一起,一碗豆腐脑,两个火烧,既廉且美,舒畅难言。

当时有所谓“教授架子”这个名词,存在决定意识,在抗日战争前的黄金时期,大学教授社会地位高,工资又极为优厚,于是满腹经纶外化而为“架子”。

到了我当教授的时候,已经今非昔比,工资一天毛似一天,虽欲摆“架子”,焉可得哉?而我又是天生的“土包子”,虽留洋十余年,而“土”性难改。于是以大学之“尊”而竟在光天化日之下,端坐在街头饭摊的长板凳上却又怡然自得,旁人谓之斯文一拍即合地,我则称之源于天性。是是非非,由别人去钻研讨论吧。......摘自张中行的《柴门清话》