贝拉唐娜 唐娜·哈拉维 | 代母、灵长类智能训练装置和技术的文本化

在核心家庭装置这个堪比迪斯尼世界的计划性社会环境里,每个猕猴婴儿都可以自由进出接触到装置内的其他所有猕猴,包括他或她自己的父亲在内。“然而它们的双亲只能一起待在家中”。这个装置是对此前分析的那些情感系统的一种最终归纳总结,被分开、隔离的猴子逐渐在这种装置中重构其整体性。

核心家庭装置体现了爱的研究所潜藏的终极目的。玛格丽特·哈洛和哈利·哈洛设计的这个装置让猕猴婴儿接触所有那些假设的情感系统的机会达到最优,而且这个装置的建筑格局类似于通常被认为“正常的”“人类家庭”,但这里说的“正常”要让心理卫生专家和其他政策决策者完全信服几乎是不可能的。

猕猴们对这种社会机会做出的反应非常漂亮。父亲们与孩子们相处和谐,而且表明了他们自己在家庭生活中有这样一种功能:对外来敌人做出威胁(外来敌人在大部分情况下是实验者,哈洛在他一贯诚实风格的笑谈中指出了这一点)。

猕猴父亲们还充分地履行着各类能让家庭团圆的倡导者们感到欣慰的职能。

它们阻止母亲虐待幼崽或遗弃婴儿(在给定的这个空间里这的确是个艰巨的任务)。相比许多母亲而言,许多核心父亲和婴儿玩耍的时间更多,那些母亲即便没有家务——这是当妈的为自己开脱时常用的借口——也不会用更多的时间与自己的孩子玩耍。

无论是雌性还是雄性,前青春期的猴子可以用来与其更年轻的兄弟姐妹进行对照研究,考察在抚养行为下的性别差异发展以及父性行为前兆的发展情况。核心家庭装置使这样一个简单真理清晰地呈现了出来:灵长类的身体是一种话语建构物,因而是一种修辞现实,而不是相反。

对专业领域内的中产阶级观众来说,这些在规范性的乌托邦中饲养长大的年轻猴子能做出的最好的反应也许就是变得比其他猴子更聪明。核心家庭里的猕猴孩子们在智力测验中打败了它们的实验室对手和野生对手。这些猴子只有在被要求进行最复杂的智力劳动时,它们身上的这种优越性才能显露出来。

哈洛推测,富裕环境、核心家庭产出的自信的灵长类动物幼崽容易胜出,同时还以隐喻方式谈到了下层阶级的人类儿童,他们的家庭贫困容易导致残缺人格因而使他们难以做出成就。

丹尼尔·帕特里克·莫伊尼汉(Daniel Patrick Moynihan)本来可以在威斯康辛灵长类实验室完成他有关“病理学的”母亲中心的黑人家庭的报告。但哈洛之所以是值得赞扬的,就在于他意识到,他用来解释他的聪明猴子的表现的假设,“和中产阶级孩子由于他们环境优势而在智力上优于较低阶级的孩子的假设一样,是难以验证的”。

让我们从核心家庭装置的乌托邦转向哈洛给实验室硬件留下的最后一批遗产之一以结束本章的内容,这个遗产就是被它的发明者称为“绝望之井”或“立室仪”的东西。这种“立室仪”的发明不仅是为了实现包括视觉接触隔离在内的绝对社会隔离,而且显然是要再生产出彻底的绝望状态,这种绝望状态可以被描述为人类抑郁症的典型特征。

这种制造绝境的设备设计于20世纪60年代晚期,之所以要设计它,是为了论证一个观点,早年的社会隔离经验会引发抑郁症。

像往常一样,理由是为给人类的痛苦及其合适的治疗方式——包括社会疗法、药物和电击疗法——提供模型而进行研究探索。如果说猴子可以被迫陷入绝望,那么通过加入包括其他猴子在内的它们所能识别的作用者的方式,就能使这些猴子复原吗?相同的技术能使人类复原吗?尽管哈洛意识到实验室里正常的猴子实际上都部分地是与社会相隔绝的个体,但他及其同事从20世纪50年代中期以来一直在不断地在时间安排和监禁设备两方面寻求更好的实验设计方案对猕猴婴儿进行隔离。

盖伊·罗兰德(Guy Rowland)是哈洛的研究生,他对威斯康辛实验室的隔离方案进行了标准化处理;在他的设备中饲养的猴子一出生除了头十五天看到过其他猴子之外就再也见不到其他猴子或其他猴子的任何身体部位了,只能看到实验者的胳膊和双手。

实验者可以通过单向视屏观察这些猴子,而学**测验则是通过远程控制来进行管理的。猴子一旦被允许进行某些种类的社会接触,就从设备中按照不同的年龄被放出并接受恢复测验。满12个月的隔离者可以组成一个对照组,因为它们放出后待在实验室的许多年里都没有表现出丝毫社交能力或信号活动的迹象。

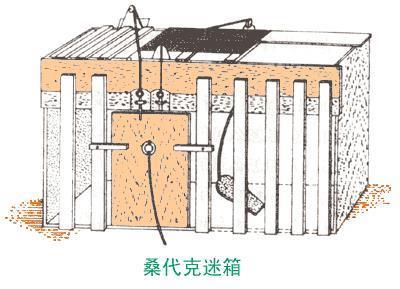

立室仪的创新之处在于它能制造没有社会隔离时间表的抑郁症。这个设备是一个高高的不锈钢单间,其四面墙体呈斗形斜井状延伸至底部的金属丝网平台,金属丝网平台下方是一个钢制的底盘。虽然猴子可以在这个单间的三维空间内活动,但就典型情况而言,几天之后,猴子就会安静地在底部蜷缩成一团。

“入住立室”几周之后就能有效地产生明显的实验所需的抑郁症状,接下来则是对这些症状的治疗。精神病学家W.T.麦肯尼(W.T. McKinney)加入了哈洛的团队以帮助完善这个令人激动的工作。哈洛因他的研究工作对爱、抑郁症及其治疗所产生的影响而得到了精神病学领域的最高奖——吉泰科学奖。

哈罗实验室所培养起来的想象性社会无意识的话语修辞特质,再清楚不过地体现在他的绝望之井当中。对一个力图避免片面简化的阐释策略的科学史家来说,哈罗实验室中的隐喻转译足以让这位科学史家在这些异质同形的转译中感到深深的挫败感。

试图寻找到理解哈罗实验室的其他方式的分析者必定会时常受到精神上的惩罚,这个惩罚时间表类似于“**得性绝望实验设备”,这种设备是在1977年左右引入威斯康辛实验室的,这种设备对猴子们进行电击,无论它们在测试中给出的答案是正确的还是错误的。

阅读哈洛的科学文献并追索其生产方式让人感到非常痛苦;似乎只能依靠玩笑戏谑才能继续停留在这种叙事之中,所以在实验室设计的事业兴旺发达的40多年中,实验室里总是有那么多笑谈戏谑不断地产生。

玩笑也是一种阅读策略,正如它是哈洛本人的写作策略一样。哈洛的口头玩笑让读者的注意力集中于他的实验室所从事的设备、词语、社会现实和意识形态之间表面上的文字转译和互换实践之上。

但即便是实验室出版物所使用的更冷静的技术语言,也以审慎的修辞颇具说服力地讲述着有关男权主义和施虐狂的双重故事——男权主义和施虐狂这无法拆解开来的一对就充斥于身体、技术结构之中,充斥于灵长类意义纷争在实验室里体现出的其他标志**物的结构之中。

对关于哈洛的探索和自我反射的这段英雄故事来说,猴子和设备构成了一个情节空间,构成了一种基质。无论是绝望中抓着自己身体的猴子,还是在核心家庭乌托邦中自信的猴子,它们都反映了使它们在其中被建构起来的语言,这是一种科学之爱的语言。

但这种语言又不是文字性的;猴子和设备表面上表现出来的亲近性和自信是这个故事里最后的笑话。它们的反射性信息交往早已被生物政治时代里心理学学科的规训权力所编码。在对爱的测量过程中,性政治被文本化了。