民族与国家吴文藻 麻国庆:明确的民族与暧昧的族群

麻国庆:明确的民族与暧昧的族群(2)_学术争鸣_光明网

民族,民族访问团,民族识别,1950年,王明珂

学术争鸣

此后在20世纪初期,“国家”和“民族”等词已经被普遍使用。在当时的思想、文化、政治领域比较活跃和具有代表性的人物,如章太炎、孙中山、汪兆铭等,都使用并论述了“民族”一词。与梁启超不同,这些思想家更加关心中国国内的民族问题,但目的一致,也是建立现代民族国家。

然而,这一在中国近现代史上具有重大意义的“民族”概念,却似乎是一个来自日本的误会。日本词典《广辞苑》对“民族”的定义如下:因享有共同的文化传统而在历史上形成的有着同族意识的人们的集合体。

在文化方面特别强调使用共同的语言,有时宗教和生计形态也会成为民族性传统。民族是社会生活的基本组成单位,不一定住在同一地域之内,有的社会由几个民族构成,也不一定与人种、国民的范畴相吻合。

这个以日本国粹主义运动和国体论为背景产生的日制汉语“民族”,首先让人意识到他是一个建立在血缘基础上的文化共同体的概念。这符合日本岛国高度同质性的社会文化传统,但却不能对应中国传统的“天下观”“华夷观”以及广阔疆域内多元文化的现实存在。

中国的民族主义者不得不进行反思,以孙中山为代表的革命党人,从以排满为手段来建立民族国家到建立“五族共和”的中华民国,便是民族主义发展的一个转折点。

中华民国创立后,民族主义成为一种显赫的思潮,并逐步演化为一种意识形态,得到了进一步阐释。自九一八事变后直到抗日战争的全面爆发,民族主义成为抗日救亡的一面大旗,中国人的民族意识空前高涨。但是,尽管有“一个国家,一个民族,一个领袖”口号,但在内外交困中,以蒋介石为代表的民族主义者始终没有建立起他们理想的现代民族国家。

相反,列强尤其是日本帝国主义却不断利用中国的边疆民族问题,试图瓦解作为统一体的中国。

无论如何,在20世纪前半叶,通过构建现代民族国家救国图存,成为了中国先进分子的共识。与新兴的现代民族国家构建努力相应的,是学界开始引进西方社会科学,进行学科建构的实践。就人类学而言,其在中国的创立在一定程度上可以说是当时政治需要的产物,要建构一个统一的现代民族国家,就必须说明“中华”民族在世界中的定位,还要了解中国境内诸多族体的情况,为“五族共和”确立实证根据。

人类学的田野工作方法和社会文化研究方法是完成这些工作的有力工具,因此,在中国人类学民族学初创期的研究实践中,具有浓厚的国家主义色彩;同时,在构建“中华民族”建立民族国家的关怀下,研究者用他们的研究成果为中国现代民族国家的建构提供了充分的理论依据。

自20世纪初到1927年前后,中国的知识阶层将新的知识与中国的传统文化中关于人类发展的解释和中国古代文献资料结合起来,初步知道了民族、种族等现代民族学概念。同时,国内一些学者开始尝试实地调查,并推出一些相关作品,现在看来这些作品貌似幼稚,且非专门的民族志,但内容上已经开始超越以往传统中的华夷大防观念,不再把边疆少数民族看做夷蛮,而是视之为国人的一部分。

1927年后,随着民族学人类学学科的建立和学术研究体系的规范化,中国大陆民族学人类学进入一个蓬勃发展的时期,出现了中国民族学人类学的三大研究区域:即华东地区、华南地区和北方地区;涌现了三大理论流派:即中国功能学派、中国文化学派、中国历史学派。

具有不同学术倾向的人类学家们积极投身田野,希望以人类学的研究实践解释中国的现实,在构建各自的理论体系的同时,自觉或不自觉地参与到现代民族国家的理论建构中去。

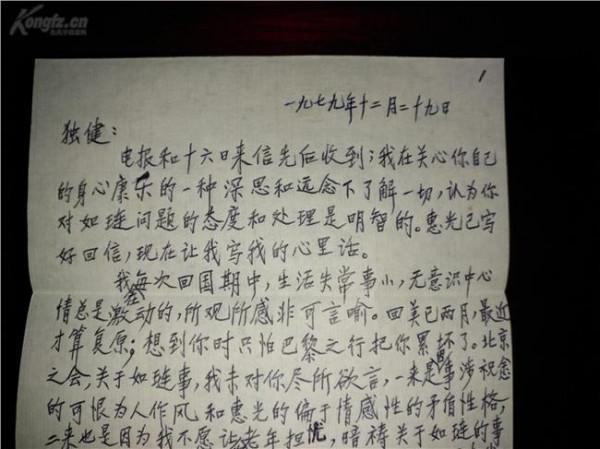

以吴文藻为代表的一部分民族学、人类学者着力于厘清中华民族内部的民族关系,为构建统一的民族国家提供依据,这一工作希望同时兼顾学科研究与国家关怀。吴文藻坚持社会科学研究中国化的探索,并致力于人类学的实际应用,在他的直接影响下最终形成了人类学的中国功能学派。

早在1926年留美期间,他就发表了《民族与国家》,提出在中国建立现代民族国家的意义。他以人类学的基本概念分析了流行于中国的民族主义思潮,指出了在中国建立“一个民族一个国家”理论的缺陷,主张建立多民族的统一国家,他说:“一民族可以建一国家,却非一民族非建一国家,诚以数个民族自由联合而结成大一统之多民族国家,倘其文明生活之密度,合作精神之强度,并不减于单民族国家,较之或且有过之而无不及,则多民族国家内团体生活之丰富浓厚,胜于单民族国家内之团体生活多矣。

”吴文藻的民族研究对费孝通、林耀华等民族学人类学大家产生了重要的影响。其中费孝通的《中华民族多元一体格局》被认为是传承和发扬了《民族与国家》所阐释的民族理论。

基于建设多民族同一国家的民族理论,面对国家疆土危机,吴文藻于1942年在《边政公论》第1卷中发表《边政学发凡》一文,确立了边政学研究框架的雏形。文章指出:“边政学是研究关于边疆民族政治思想、实事、制度,及行政的学科”,将人类学的民族研究直接应用于国家对地方和民族的行政实践中。

但另一部分民族学、人类学者却更为迂回,没有直接参与建构民族国家的讨论,他们的研究旨趣在于以“科学主义”的方法客观描述民族文化,并且重视对中国传统史料的挖掘,强调对社会文化事项的综合分析。这一研究倾向被称为中国人类学研究的历史学派,杨堃、凌纯声是其中的代表人物。

杨堃采用摩尔根以及马克思主义史学理论,详细比较、梳理了苏联与欧洲其他国家的民族学及民族史,作为共产党组织成立的最早一批共青团成员之一,他的民族研究实际上在理论上呼应了马克思主义的意识取向。

凌纯声师从人类学家莫斯(Marcel Mauss)等人,并将法国民族学派的理论方法介绍到中国。《松花江下游的赫哲族》是奠定凌纯声作为中国现代人类学先驱的扛鼎之作,被认为是中国人类学、民族学研究史上第一部科学民族志作品,长久以来被国内学界推崇为民族学调查的范本。

全书共分上下两册及图版一册,图版依据正文有关文化事项的描述拍摄;正文除了描述赫哲人的历史与现实社会文化生活,还整理了赫哲人的语言和故事。

这种文化条列式的陈述在相当程度上说明了其科学民族志实证论及经验论的立场,集中体现了中国人类学研究的历史学派之重视材料收集和详实描述的研究理路。但是,在“客观记录”的背后,却蕴含着作者的某种理论预设。

在《松花江下游的赫哲族》中,凌先生利用纵横中国境内东南西北族群的古籍来对北方民族的渊源做考证,征引中国境内所有地区关于宗教文化生活的文献与赫哲人的宗教做比较。这种论证方式预设了一个族群文化“同质”的前提,而这种前提完全是建立在中国典籍所划出的疆域范围内,所有民族或族群都可以也必须放在整个中华民族的民族构成层面上进行考察。

由此我们可以看到,尽管凌纯声并没有直接界定中国的“民族”为何,却将中国传统的华夷分类思想与现代人类学思想加以融合,在自己的研究中将“中华民族”的统一性作为前提。

凌纯声的研究体现了历史学派将中国史学研究传统与西方民族学人类学理论方法加以综合的研究倾向,在民族志的书写中体现了对中华民族统一性的理解。中国史学研究传统与西方民族学人类学理论方法结合的另一个方面,是对中国民族通史的撰写。

作者们从中国浩如烟海的史料中求索,在历史的书写中确立“中华民族”在人类历史中的地位。李济的《中国民族的形成》(1923年)是中国民族通史撰写的基础之一。此后民族史研究专著主要有:张其昀《中国民族志》(上海商务印书馆, 1933年)、王桐龄《中国民族史》(北平文化学社, 1928年, 1934年出版订正增补本)、常乃惠《中华民族小史》(爱文书局, 1928年)、曹松叶《中华人民史》(商务印书馆, 1933年)、吕思勉《中国民族史》(上海世界书局, 1934年)、吕思勉《中国民族演进史》(上海亚细亚书局, 1935年)、宋文炳《中国民族史》(中华书局, 1935年)、柳贻徵《中国民族史》(上海世界书局, 1935年)、林惠祥《中国民族史》(上海商务印书馆, 1936年)、郭维屏《中华民族发展史》(成都, 1936年)、李广平《中华民族发展史》(正义出版社, 1941年)、张旭光《中华民族发展史纲》(桂林文化供应社, 1942年)、俞剑华《中华民族史》(国民出版社, 1944年)、吕振羽《中国民族简史》(光华出版社, 1948年)等十多种。

这些作品有的侧重于对中国各民族内部特质的研究,有的着眼民族关系的梳理,但都将“中国”境内历史上存在的各民族单位视为中华民族的一员,强调中国作为一个多民族国家的统一性。

在20世纪前半叶,中国的民族学人类学家们或投身田野,或钩沉史海,在人类学科的框架下阐释国家与民族、中华民族整体与各民族共同体之间的关系,努力解决民族国家“单一民族建国论”在中国的困境。民族学人类学家的论说为“中华民族”认同的形成、“统一的多民族国家”国家观的确立提供了思想和学术支持,在构建多民族国家的过程中做出了重要贡献。

中国的民族学人类学的民族研究,最初就与国家和政治纠结在一起,不能脱离现实政治考虑学术问题。

当然,这一时期学者拥有相对自由的学术研究环境,并不完全囿于政治与意识形态,一般的讨论都是在规范的学理层面展开的,学术活动本身保持在相对独立的讨论环境中进行,因此其成果仍然值得我们反复思考。