史铁生:努力活到可以坦然面对死的那一天

朋友们都知道,史铁生梦想自己是一个田径运动员,最爱看的电视节目是田径比赛,他甚至能说出所有田径项目的世界纪录。

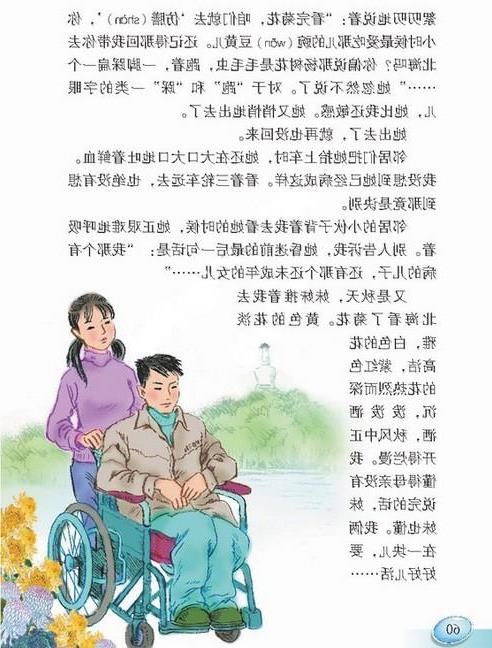

1972年,21岁的史铁生脊髓出了问题,双腿瘫痪,从此轮椅相随。

有一年春天,美国短跑名将刘易斯来到北京,送给史铁生一双定制跑鞋。史铁生高兴地说:“我1997年去洛杉矶,特意去加州大学体育场(第23届奥运会的主会场),摇着轮椅转了几圈。 ”

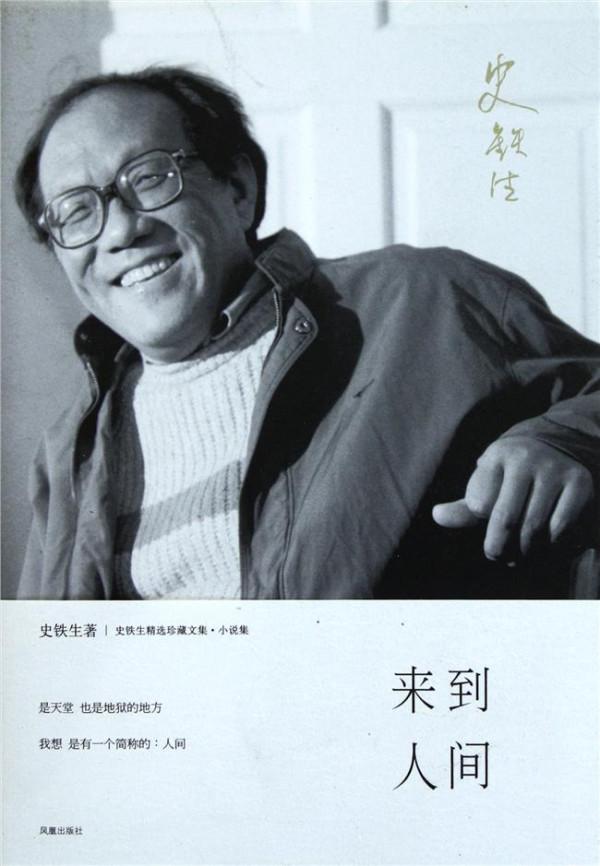

好像老天认为给他的磨难还不够,后来史铁生又得了肾病,发展到尿毒症,靠透析维持生命,他自嘲:“职业是生病,业余在写作”。透析,一个星期就得做三回,朋友萧瀚听他说过,“每次做完都觉得虚脱了。 ”几年前,有人问史铁生,什么是他理想的生活状态,他笑着答道:“希望住在一个安静的地方,透析中心就在我家旁边。 ”

2005年,史铁生参加一个活动,媒体人潘采夫去接他,看到他那么羸弱,提出把他抱进车里。史铁生拒绝了,他努力地抓着把手,把自己一点点挪进车座,又费力地举起一块小垫子,挡住晒进来的阳光。

写作,对早年的史铁生来说,是想要碰撞出一条路来。写着写着,他明白了,“写,真是个办法,油然地通向着安静。 ”

最后几年,每天只能有两个小时来写作:躺在床上,胸前斜支起一块木板,费劲地在笔记本电脑上敲打。

亲近的朋友们挂念他的身体,却忘记了他是个 “病人”。萧瀚回忆道:“铁生十分喜欢听大家说,当然他自己也说的……从见他第一面到现在,记忆中他的神态,都是一种:微笑,从很亮的眼睛里漾出来的温和的微笑……冬天他穿着黑色的羽绒背心,高高的领子包着他脸的下部,我都似乎看到他眼神中闪着淡淡的光芒,那是未了的余兴——跟我们一样的留恋,但他必须休息,我们必须得走。 ”

在史铁生那里,死亡是个可以随便讨论的话题。很久以前,他就对身后事做好了安排,“墓地、墓碑、花圈、挽联以及各种方式的追悼,什么都不要才好,让寂静,甚至让遗忘,去读那诗句。 ”

现在他走了,家门口没有花圈,没有挽联,但1月4日,亲友们在北京“798”园区为刚刚离去的他举办了60岁的生日聚会。

“感谢朋友们前来参加史铁生60岁生日聚会。上周(去世前——编者注),大家提起这事,铁生很感慨,说自己真够本,活了60年了,比当年医生的判决多活了20年。过去,铁生由于身体原因,总不能尽情聚会;现在他不累了,大家可以尽兴了。

”史铁生妻子陈希米说,“生死是我们经常谈论的话题。他对我说,我要活到我可以坦然赴死,你可以坦然面对的那一天。记得有一次在美国,他望着一位追逐萤火虫的孩子说,假若我死了,这个孩子就是我。 ”

生日会上,一位特地从天津赶来的医生告诉来宾,史铁生捐出的肝脏已经成功移植给了一位38岁的患者。

萧瀚写过一篇文章,史铁生看后给他写去一封长信,里面有一段萧瀚记得很清楚:

“所以我相信,不管什么事,第一步都得是诚实……任何美好的词,都可以被败坏,除非它包含着诚实的思考。诚实真是不容易做到……这让我读到布鲁姆的一段话时感慨良多,那段话总结下来的意思是:你是为了人民,还是为了赢得人民?——这样的逻辑比比皆是:你是为了真理,还是为了占有真理?你是想往对里说,还是想往赢里说?你是相信这样精彩,还是追着精彩而这样?……”

荒废和生长、绝望和希望,怎么死和怎么活,重读——

没有谁可以一下子接受疾病和死亡。

21岁双腿瘫痪后,史铁生变得暴怒无常。“望着望着天上北归的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。 ‘听说北海的花儿都开了,我推着你去走走。 ’她总是这么说。 ‘不,我不去! ’我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:‘我活着有什么劲! ’”

老天给了史铁生一堵坚硬的墙,却在墙上开了一道门。

这道门,就是离史铁生家不远的地坛公园。

在那里,他有时空独处、悲伤、观察、思考。

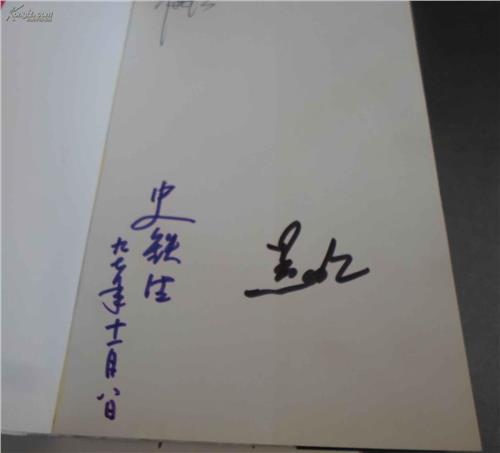

在史铁生写下的100多万字的小说、散文中,我以为,这篇写于1990年的《我与地坛》在他59年的生命里占据着不能替代的位置。编发这篇“旧文”,是为着纪念,也为着分享,分享一个人荒废中的痛苦和萌发的生命意志。

我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

十五年(1975年——编者注)年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。自从无意中进了这园子,就再没长久地离开过它。

两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。我在一篇小说中写道:“没处可去我便一天到晚耗在这园子里。跟上班下班一样,别人去上班我就摇了轮椅到这儿来。园子无人看管,上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过,园子里活跃一阵,过后便沉寂下来。”

“园墙在金晃晃的空气中斜切下—溜荫凉,我把轮椅开进去,把椅背放倒,坐着或是躺着,看书或者想事,撅一杈树枝左右拍打,驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。”

“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息。”这都是真实的记录,园子荒芜但并不衰败。

除去几座殿堂我无法进去,除去那座祭坛我不能上去而只能从各个角度张望它,地坛的每一棵树下我都去过,差不多它的每一米草地上都有过我的车轮印。有时候呆一会儿就回家,有时候就呆到满地上都亮起月光。

我一连几小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年,最后事情终于弄明白了:一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是老天交给他的一个事实;老天在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

这样想过之后我安心多了,眼前的一切不再那么可怕。比如你起早熬夜准备考试的时候,忽然想起有一个长长的假期在前面等待你,你会不会觉得轻松一点?并且庆幸并且感激这样的安排?

剩下的就是怎样活的问题了,这却不是在某一个瞬间就能完全想透的、不是一次性能够解决的事,怕是活多久就要想它多久了。所以,十五年了,我还是总得到那古园里去,去它的老树下或荒草边或颓墙旁,去默坐,去呆想,去理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。

十五年中,这古园被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西任谁也不能改变。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的—刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,—群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如冬天雪地上孩子的脚印,总让人猜想他们是谁,曾在哪儿做过些什么、然后又都到哪儿去了;譬如那些苍黑的古柏,它们没日没夜地站在那儿,从你没有出生一直站到这个世界上又没了你的时候;譬如暴雨骤临园中,激起一阵阵灼烈而清纯的草木和泥土的气味,让人想起无数个夏天的事件;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。

味道最说不清楚,不能写只能闻,甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。所以我常常要到那园子里去。

现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。

母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,这过程的尽头究竟是什么。

有一回我摇车出了小院,想起一件什么事又返身回来,看见母亲仍站在原地,还是送我走时的姿势,望着我拐出小院去的那处墙角,对我的回来竟一时没有反应。待她再次送我出门的时候,她说:“出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。

”许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想,当我不在家里的漫长时间,她是怎样心神不定坐卧难宁,兼着痛苦与惊恐与一个母亲最低限度的祈求。

母亲从来没有对我说过:“你为我想想”。事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

头一篇小说发表的时候,小说第一次获奖的那些日子,我多么希望母亲还活着。我便又不能在家里呆了,又整天整天独自跑到地坛去,心里是没头没尾的沉郁和哀怨,走遍整个园子却怎么也想不通:母亲为什么就不能再多活两年?为什么在她儿子就快要碰撞开一条路的时候,她却忽然熬不住了?莫非她来此世上只是为了替儿子担忧,却不该分享我的一点点快乐?她匆匆离我去时才只有四十九呀!

有那么一会,我甚至对世界对老天充满了仇恨和厌恶。后来我在一篇题为《合欢树》的文章中写道:“我坐在小公园安静的树林里,闭上眼睛,想,老天为什么早早地召母亲回去呢?很久很久,迷迷糊糊的我听见了回答:‘她心里太苦了,老天看她受不住了,就召她回去。

’我似乎得了一点安慰,睁开眼睛,看见风正从树林里穿过。”小公园,指的也是地坛。

把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景。她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。

我单是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我。

她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?但这倔强只留给我痛侮,丝毫也没有骄傲。

随着小说获奖的激动逐日暗淡,我开始相信,至少有一点我是想错了:我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月我都到这园子里来,年年月月我都要想,母亲盼望我找到的那条路到底是什么。母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言,或要我恪守的教诲,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:“没想到这园子有这么大。”我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

十五年中坚持到这园子来的人都是谁呢?好像只剩了我和一对老人。

十五年前,这对老人还只能算是中年夫妇,我则货真价实还是个青年。他们总是在薄暮时分来园中散步。男人个子很高,肩宽腿长,走起路来目不斜视,胯以上直至脖颈挺直不动;女人个子却矮,也不算漂亮,攀在丈夫胳膊上像个娇弱的孩子。

她向四周观望似总含着恐惧,轻声与丈夫谈话,见有人走近就立刻怯怯地收住话头。两个人的穿着都算得上考究,但由于时代的演进,他们的服饰又可以称为古朴了。他们和我一样,到这园子里来几乎是风雨无阻,一定是在暮色初临的时候,逆时针绕这园子一周,然后离去。我们没有说过话,互相都没有想要接近的表示。

曾有过一个热爱唱歌的小伙子,每天都到这园中来,来唱歌,唱了好多年,后来不见了。他的年纪与我相仿,多半是早晨来,唱半小时或整整一个上午,估计另外的时间里他还得上班。他反反复复唱那么几首歌,唱一个上午也听不出一点疲惫。太阳也不疲惫,把大树的影子缩小成一团,把疏忽大意的蚯蚓晒干在小路上。

将近中午,我们又在祭坛东侧相遇,他看一看我,我看一看他,他往北去,我往南去。日子久了,都有结识的愿望,但似乎都不知如何开口,于是互相注视一下终又都移开目光擦身而过。这样的次数一多,便更不知如何开口了。终于有一天—我们互相点了一下头。

他说:“你好。”我说:“你好。”他说:“回去啦?”我说:“是,你呢?”他说:“我也该回去了。”我们都放慢脚步(我是放慢车速),想再多说几句,但仍然是不知从何说起,这样我们就都走过了对方,又都扭转身子面向对方。

他说:“那就再见吧。”我说:“好,再见。”便互相笑笑各走各的路了。但是我们没有再见。那以后,园中再没了他的歌声,我才想到,那天他或许是有意与我道别的。真希望他如他歌里所唱的那样,交了好运气。

我还能想起一些常到这园子里来的人。有一个老头,算得一个真正的饮者,腰间挂一个扁瓷瓶,瓶里装满了酒,常来这园中消磨午后的时光。还有一个捕鸟的汉子,在西北角的树丛中拉一张网,单等一种鸟。他说已经有好多年没等到那种罕见的鸟,他说他再等一年看看到底还有没有那种鸟,结果他又等了好多年。

还有一个人,是我的朋友,***中出言不慎而坐了几年牢,出来后好不容易找了个拉板车的工作,样样待遇都不能与别人平等,苦闷极了便练习长跑。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放,他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。

第一年他在春节环城赛上跑了第十五名,看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里,于是有了信心。第二年他跑了第四名,可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片,他没灰心。第三年他跑了第七名、橱窗里挂前六名的照片,他有点怨自已。第四年他跑了第三名,橱窗里却只挂了第一名的照片。第五年他跑了第一名——他几乎绝望了,橱窗里只有一幅群众场面的照片。

那些年我们俩常一起在这园子里呆到天黑,开怀痛骂,骂完沉默著回家,分手时再互相叮嘱:先别去死,再试着活一活看。最后一次参加环城赛,他以三十八岁之龄又得了第一名并破了纪录,有一位专业队的教练对他说:“我要是十年前发现你就好了。”

这些人现在都不到园子里来了,十五年前的旧人,现在就剩我和那对老夫老妻了。有那么一段时间,这老夫老妻中的一个也忽然不来,薄暮时分唯男人独自来散步,步态也明显迟缓了许多。我悬心了很久,怕是那女人出了什么事。幸好过了一个冬天那女人又来了,两个人仍是逆时针绕着园子定,一长一短两个身影恰似钟表的两支指针。女人的头发白了许多,但依旧攀着丈夫的胳膊走得像个孩子。

设若有一位园神,他一定早已注意到了,这么多年我在这园里坐着,有时候是轻松快乐的,有时候沉郁苦闷,有时候优哉游哉,有时候栖惶落寞,有时候平静自信,有时候又软弱,又迷茫。其实总共只有三个问题交替着来骚扰我,来陪伴我:要不要去死?为什么活?我干嘛要写作?

你说,你看穿了死是一件无需乎着急去做的事,是一件无论怎样耽搁也不会错过的事,便决定活下去试试?为什么要活下去试试呢?好像仅仅是因为不甘心,机会难得,腿反正是完了,一切仿佛都要完了,但死神很守信用,试一试不会额外再有什么损失。说不定倒有额外的好处呢是不是?我说过,这一来我轻松多了,自由多了。

为什么要写作呢?作家是两个被人看重的字,这谁都知道。为了让那个躲在园子深处坐轮椅的人,有朝一日在别人眼里也稍微有点光彩,在众人眼里也能有个位置,哪怕那时再去死呢也就多少说得过去了,开始的时候就是这样想,这不用保密,这些现在不用保密了。

我带着本子和笔,到园中找一个最不为人打扰的角落,偷偷地写。要是有人走过来,我就把本子合上把笔叼在嘴里。我怕写不成反落得尴尬。我很要面子。可是你写成了,而且发表了。人家说我写的还不坏,他们甚至说:真没想到你写得这么好。我心说你们没想到的事还多着呢。我确实有整整一宿高兴得没合眼。长跑家很激动,他说好吧,我玩命跑,你玩命写。

这一来你中了魔了,整天都在想哪一件事可以写,哪一个人可以让你写成小说,走到哪儿想到哪儿,在人山人海里只寻找小说,那时我完全是为了写作活着。

结果你又发表了几篇,并且出了一点小名,可这时你越来越感到恐慌。我忽然觉得自己活得像个人质,刚刚有点像个人了却又过了头,像个人质。你担心要不了多久你就会文思枯竭,那样你就又完了。凭什么我总能写出小说来呢?凭什么那些适合作小说的生活素材就总能送到一个截瘫者跟前来呢?人家满世界跑都有枯竭的危险,而我坐在这园子里凭什么可以一篇接一篇地写呢?你又想到死了。

我想见好就收吧。当一名人质实在是太累了太紧张了,太朝不保夕了。

你这么想着你却还在绞尽脑汁地想写。我好歹又拧出点水来,从一条快要晒干的毛巾上。恐慌日甚一日,随时可能完蛋的感觉比完蛋本身可怕多了,我想人不如死了好,不如不出生的好,不如压根儿没有这个世界的好。

后来你明白了,你明白你错了,活着不是为了写作,而写作是为了活着。你不担心你会枯竭了?我不知道,不过我想,活着的问题在死前是完不了的。

这下好了,您不再恐谎了,,您自由了。算了吧你,我怎么可能自由呢?别忘了人真正的名字是:欲望。所以您得知道,消灭恐慌的最有效的办法就是消灭欲望。可是我还知道,消灭人性的最有效的办法也是消灭欲望。

我在这园子里坐着,园神成年累月地对我说:孩子,这不是别的,这是你的罪孽和福祉。

如今我摇着车在这园子里慢慢走,常常有一种感觉,觉得我一个人跑出来已经玩得太久了。有—天我整理我的旧像册,一张十几年前我在这园子里的照片——那个年轻人坐在轮椅上,背后是一棵老柏树,再远处就是那座古祭坛。我便到园子里去找那棵树。

我很快就找到了它,但是它已经死了,身上缠绕着一条碗口粗的藤萝。有一天我在这园子碰见一个老太太,她说:“哟,你还在这儿哪?”她问我,“你母亲还好吗?”“您是谁?”“你不记得我,我可记得你。有一回你母亲来这儿找你,她问我您看没看见一个摇轮椅的孩子?……”我忽然觉得,我一个人跑到这世界上来真是玩得太久了。

那时您可以想象—个孩子,他玩累了可他还没玩够呢。心里好些新奇的念头甚至等不及到明天。也可以想象是一个老人,无可质疑地走向他的安息地,走得任劳任怨。还可以想象一对热恋中的情人,互相一次次说“我一刻也不想离开你”,又互相一次次说“时间已经不早了”,时间不早了可我一刻也不想离开你,一刻也不想离开你可时间毕竟是不早了。

我说不好我想不想回去。我说不好是想还是不想,还是无所谓。我说不好我是像那个孩子,还是像那个老人,还是像一个热恋中的情人。很可能是这样:我同时是他们三个。我来的时候是个孩子,他有那么多孩子气的念头所以才哭着喊着闹着要来,他一来一见到这个世界便立刻成了不要命的情人,而对一个情人来说,不管多么漫长的时光也是稍纵即逝,那时他便明白,每一步每一步,其实一步步都是走在回去的路上。

当牵牛花初开的时节,葬礼的号角就已吹响。

但是太阳,它每时每刻都是夕阳也都是旭日。当它熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是它在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。那一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。有一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。