我看南怀瑾:何止百谬

前几天,老友纪君向我极力推荐南怀瑾,并感慨万端地说:“以前我们对传统文化都理解偏了,看了南怀瑾的书才恍然大悟。”我开始时并不措意,以我的偏见,以为高产作家其作品的含金量往往值得怀疑。南怀瑾先生著作太多,似乎对传统文化的各个领域都有论述,我对这种不敢轻信。

也不是没读过他的文章,前几年他最风光时也曾从众读过一点,没留下什么印象,也就算完了。这次经不起纪君一再推荐,没准真的不可小觑,便找来南怀瑾最重要的一部著作《论语别裁》读。

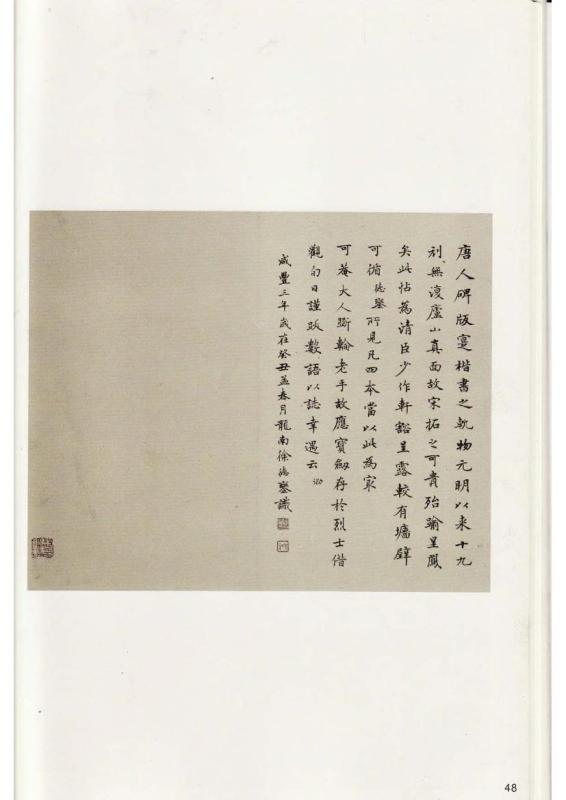

一读之下,后悔不迭,没错,这部《论语别裁》是南怀瑾的学生做的听课纪录,讲课嘛,言语中有些错讹之在所难免,但据南先生自己说,十五年来《论语》他已讲过四次,出书之前完全可以做一番订正工作,这样也算是对读者负责吧,

说真的,读完“学而第一”我便没兴趣再读了:满纸荒唐言,一把腐儒字。这是我的读后感,后来看到张中行先生说,看《论语别裁》百页左右,就决定不再看了。看来中行先生比我更有耐心。纪君说,你先别忙评价,你咬着牙把整部书看完也许就不会这样说了。

我说,第一块是臭的,你还愿吃第二块吗?第一米就吃到沙子,你还会对整碗米有食吗?纪君又说,南怀瑾在讲话中随缘开示,有些内容是行“方便”的,不必穷究其细枝末节。我说,且不说文章辞章如何,(萝卜白菜各有所,他用这种方式解说经典也是他的风格。

)单说义理考据中的错误层出不穷,根本不方便嘛。这么多错误放在文章中,不会普渡众生,是要误子弟的。纪君笑了:有多少错误?我说:找一百个错误问题不大。

纪君说,那你就写出来吧。因为这句话的缘故,我又硬着皮开始读这部“煌煌巨著”了,读完“为政”篇,我连忙向纪君承认错误:“我错了。”“怎么样?”“不是百谬,是何止百谬。”于是就有了这个标题,就有了下面这些文字。

需要说明的是,南先生在这部书中标新立异的惊之语太多,做学问嘛,只要言之理自圆其说,别也不必说三道四,我在这里所要指出的是那些一目了然的硬伤。当然,对某些可以商榷的东西我也会斗胆提出我的看法,孰是孰非还望识者裁定。

在论述中,主要的篇幅将是南怀瑾的原话,这也是没办法的事。我的评注在括号中,如果读者诸君担心我有断章取义之嫌,可以查阅原文。南先生的著作在当今算是显学,很容易在网查到。

前言部分

“至于孔子学说与《论语》本书的价值,无论在任何时代、任何地区,对它的原文本意,只要不故加曲解,始终具有不可毁的不朽价值。

(关键是不要“故加曲解”)

“我说,譬如中文学自“五四运动”以来,由旧的文学作品改白话文后,有什么功用呢?几十年来亲眼所见,中的教育普及了,知识普遍了,对世界知识的吸收力增加了,无可否认,这些对于家的进步有贡献。但是对于中文化,却从此一刀斩断了。什么原因呢?中文化库存里堆积的东西太多了,几千年来的文化都藉着古文保留着。至于接受白话文学教育的们看不懂古文,当然就打不开这个仓库,因此从中文化的立场看,就此一刀拦腰斩断了。

(对五四新文化运动的是非功过历史自有定论。我接受了十几年的“白话文学教育”,照样可以看古文,现在中学语文课本中也有近半数的篇幅是文言文。从南怀瑾先生对论语的解释,可以看出他正是五四运动的“受害者”,因为他的古代汉语平让难以恭维。)

“一百年以前的英文、法文书籍,除非专家,否则是莫辨雌雄。

(这是不是事实?究竟什么“莫辨雌雄”?英的确有古英语,但一百年前的英语就让普通看不懂,太夸张了吧。)

“举例来讲,生活每天必有的一件事——厕所,我们小时候“出恭”,后来“解手”,现在“一号”了,看看几十年来,变了好多。因此,我们翻开资料,对“五四运动”前后的白话文,现在看来,简直不通;到了现在的文章,说它不好吗?真好。好吗?文章看完了,价值也完了,多半没有保留的价值。

(“真好”却“没有保留价值”,这是南怀瑾的逻辑。白话文运动不足百年,自有它长熟的过程;文言文未尝不变,否则朱熹何必费那么大劲为《论语》做注?南先生一定认为文言文多半就有保留价值,可惜历史似乎并不这么看。)

“唐宋以后的中文化,要讲儒、释、道三家,也就变三个大店。佛学像百货店,里面百货杂陈,样样俱全,有钱有时间,就可去逛逛。……道家则像店,不生病可以不去,生了病则非去不可。……儒家的孔孟思想则是粮食店,是天天要吃的。”

(这在全书中算是一个较为新颖的比喻,不过需要指出的是,这个比喻并非南怀瑾首创,是从《老残游记》中借来的,第九回:“儒、释、道三教,譬如三个铺面,挂了三个招牌,其实都是卖的杂货,柴米油盐都是有的。不过儒家的铺子大些,佛、道的铺子小些,皆是无所不包的。”)

“要深切了解中文化历史的演变,不但要了解何以今天会如此,还要知道将来怎么办,这都是当前很重要的问题,因此我们要研究四书。”

(北宋宰相赵普说:“半部论语治天下。”现在是“一套四书治天下”。厉害!)

“在南宋以前,四书并不用他的注解。”

(南宋以前有“四书”这个说法吗?)

“我们既然研究孔子,而孔子在《易经·系传》就有两句话说道:“书不尽言,言不尽意”。

(早就有指出过,《易经》中的《系辞》部分,无论思想还是文风,都不可能是《孟子》以前的。)

“现在我的观念,有许多地方很大胆的推翻了古。在我认为《论语》是不可分开的,《论语》二十篇,每篇都是一篇文章。我们手里的书中,现在看到文句中的一圈一圈,是宋儒开始把它圈断了,后来为一条一条的教条,这是不可以圈断的。再说整个二十篇《论语》连起来,是一整篇文章。”

(的确够“大胆”的,问题是有这样写文章的吗?你只要看看《论语》中无数次出现的“子曰”就明白它是不是文章。当然也许这里的“文章”使用南怀瑾的定义,也能说的过去。把不同时间、不同场合、不同物说的话放在一起组文章,堪称绝妙。

如此说来,《毛主席语录》是一篇文章,《牛津格言录》是一篇文章,中学生几乎手一册的《名言分类词典》也是文章。因为南先生有这样一种观点,在下文中,他就为证明每一篇中的几十句话是一篇有着起承转合的文章而寻找其中的“草蛇灰线”,真够难为他老家的。

这倒让我想起来在班级联欢会经常做的一个小游戏,大家每随便写一句话,然后由一将其串联起来,果然是一篇文章,而且幽默不断。看《论语别裁》,我们也会有这样的“享受”,只是南怀瑾先生不会认为这是游戏。)

“学而”部分

““学而时习之”,重点在时间的“时”,见习的“习”。”

(时常的“时”?)

“因为孔子时代中只有几百万,在这几百万中,他有三千弟子,而且都是每一个家的精英,那是一不得了的力量。”

(孔子真有三千弟子么?读读清汪中的《释三九》就会知道,古称“三”称“九”多系虚数,所谓弟子三千、门客三千、三千佳丽,乃极言其多,只有书呆子会当真。)

“尤其是子路——这个军事学的专家”

(“君子死必正冠。”,在战正酣时,宁死也要把帽子正过来。你看看子路是怎样死的,就知道他是不是一位军事学专家。)

““有朋自远方来,不亦乐乎”——你不要怕没有知道,慢慢就有知道,这在远方,这个远不一定是空间地区的远。孔子的学问,是五百年以后,到汉武帝的时候才兴起来,才大大的抬。董仲舒弘扬孔学,司马迁撰《史记》,非常赞扬孔子,这个时间隔得有多远!这五百年来是非常寂寞的,这样就懂得“有朋自远方来,不亦乐乎”了。”

(原来孔夫子的“远”有如此微言大义,不仅指空间,尤其指时间。如果他老家说一句“我要吃饭”,你可千万别简单理解他饿了,他这里的吃饭不仅可以理解吃物质的饭,还可以理解吸收精神食粮。当弗洛伊德学说流行时,许多喜欢用来解释一切,鲁迅说,小孩子噘着,那是要吃饭要喝奶,不是要接吻。

再说,他董仲舒配做孔子的朋友吗?孔子一团和;董仲舒下帷讲学,学生连尊容都难得一见。子不语怪、力、、神;董仲舒大谈灾异,大谈天感应。让他俩手拉手,亏你想得出来。)

“而孔子最大的重要著作为《秋》,他著《秋》后最重要的两句话是“知我者《秋》,罪我者《秋》。”千古以来,这两句话各有各的解释,都非常暧昧,到了我们这种时代搞清楚了。为什么呢?自从民主时代以来,大家都骂孔子帮助专制皇帝,因为专制皇帝的思想和制度,用了孔子“尊君”这一部分思想精神”

(1、五四以来考证《秋》作者的文章不少,孔子没有做过鲁史官,有什么权力,甚至有什么能力做鲁的史书呢?把传说当史实,这在《论语别裁》中是屡见不鲜的。2、毛泽东可以说“知我者文革,罪我者文革。”当世的也不难理解。唯独孔子神乎其神,越2500年而先知,直到此民主时代们才因其“尊君”而“罪”他,打死我也不信。)

“由这一点我们看到,孔子回到鲁讲学传道的时候,都是培养年轻的一代,同我们的心一样,怕自己死了以后,这个命脉,这个根本失传了。和我们现在一样,对于年轻学生,拚命讲给他们听,好办一个代。”

(拼命?别是拼命糟踏中文化,拼命误子弟吧?)

“《大学》是曾子作的,原来是《记》里的一篇,后来到唐宋的时候,才把它拉出来,变了四书之一。”

(唐还是宋?众所周知,四书乃南宋朱熹所定。)

“我们亲眼看到的,几十年前,还保留了这个风,一个学生纵然中了状元,官作得很大了。回到家乡,看见老师,而老师既没有功名,也没有地位,学生对他一样的要跪拜,和当年从师一样。学生对老师是如此,老师对学生,也是负了一辈子责任。”

(几十年前你曾亲眼见过状元?师生之间互相负一辈子的责任,这就是南怀瑾的师生关系观,若在下面听讲的学生向他行跪拜,那该是他最得意的事吧。可惜时代真的不同了,世风真的“下”了。)

“举个特殊的例子来说,我们很明显的看到明朝的方孝孺,后来乐帝要杀他的时候,他为了要作忠臣,不怕死,他说充其量灭我的九族,而永乐偏偏要杀他的十族,加的一族就是他老师的家族,认为老师没有教好。”

(“加的一族”明明是方的学生,方孝儒的老师冤啊,一步留神就让南怀瑾先生给灭了族。)

“在文世界的道中,就有这三道:一个是“君道”,讲究如何领导,如何当家长,如何当家的领袖,乃至如何当一个班长,这都是“君道”。其次是“臣道”,就是说我们怎样做一个忠实的部下,怎样帮助完一件事。再其次“师道”。”

(20世纪70年代,南先生仍在大讲君道、臣道、师道,对传统文化可谓一往深。)

“到了我们现在,值得研究了,我们须注意将来如何建立,如何复兴固有的尊师重道精神。现在的尊师重道,只是一句号而已,真正尊师重道的是小学生,我想诸位都有这个经验,我们的孩子如果在小学念书,回来就开老师怎么说的,闭老师怎么说的。

几年前,教师节的时候,孩子回家要敬师金,说给他五十元,孩子一定说不行,这是敬老师的要一百元。这种事到了中学就淡了;……学识愈高,愈没有尊师重道的精神。这是今中文化一个极大的讽刺。”

(师还是要尊的,但小学生开闭“老师说的”,不尊师,那盲从。“敬师金”很显然是一种变相的行贿,如果这钱跟学生的座位绩挂钩更是如此。大家看看台湾作家王鼎钧写的《崔门三记》,就会对送“敬师金”这种陋习,有更形象的认识。现在的教师是拿薪的专业员,不是像孔子那样需要学生的束修来养活的。)

“前一两年,有个年轻基于天生的(不是教育的)孝心,为了孝养父,去做了小,犯了法,对于这样行孝的,在心理道德,我们觉得这个“非其罪”也,因为他为了孝顺,为了医亲的病,结果了钱,犯了法,这是可以原谅的。”

(因为一个“高尚”的理由犯法,是可以原谅的,这就是南怀瑾先生的观点。在《生死抉择》中,李高妻子受贿罪也是应该免除的,因为她为自己的傻女儿考虑,体现了一种崇高的。)

““事君能致其”这个“君”字,为过去打倒孔家店的实。他们认为这是专制思想,是捧帝王、捧独裁的古老教条。事实不是这么回事,……中文化中的“君”也不是皇帝的专用词,比如我们过去写封信给平辈,不好称他先生,也不好意思称他老弟;乃至一位老师写给学生,这位老师谦虚一点就称学生“某某君”,如果说君是代表皇帝,就是“某某皇帝”了,通吗?没有这回事。

本学我们中文化,写信通常都是以君为尊称词。这句“事君能致其”的意思是:不论朋友或同事,他跟你感好,他了解你、认识你,认为非你帮忙不可,而你答应了,那他就是君,你既已答应帮忙朋友完一件事,要抬轿子就规规矩矩一定尽心,答应了就言而有信。”

(“绝妙的解释”,任何也不会愚蠢到要把“某某君”理解“某某皇帝”,稍有常识的都知道君在际中是对对方的尊称。但这句话的语境是孔子的一句陈述,而不是针对某个的表白,在《论语》中要么“君子”连用,单用君时除非是指对方,否则皆是指君王。如子曰:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”“君使臣以,臣事君以忠。等等。再说,把“君”解释“朋友”,也没见过。)

“所以中文化,给自己毁了。”

(看看《论语别裁》,我更相信这一点。)

“那么“无友不如己者”,是讲什么?是说不要看不起任何一个,不要认为任何一个不如自己。一句是自重,(?)下一句是尊重家。我们既然要自尊,同时要尊重每一个的自尊心,“无友不如己者”,不要认为你的朋友不如你,没有一个朋友是不如你,”

(语法不通,你把“无”当“不要认为”讲,那“认为”何在?这根本就是一个不通的句子。关键你不懂得将友当动词看,这里并非势利。你把“无”当“没有”讲,意思还是“没有不如自己的朋友”跟传统解释大同小异。这一节着重说君子要怎样,不要怎样,“无”当“没有”讲,根本不协调。)

“对于五经,在《经解》中,只用几个字,就将每一部书的精华思想予以表征。拿现在的白话文来讲,这每一句话的几个字,就可以拿到好几个博士学位。“小题大作”嘛!尽管作,从西方文化自十六世纪的文艺复兴运动开始,到现在为止,一切都扯进来,扯到最后,说明了这一点,就可以完一篇博士论文了。但是在古,几句话而已。”

(古只写几句话,是因为他没法多写。不信你拿刀子在竹简刻字试试,麻烦吧。所以古能省则省,正因如此,生出这么多误解,文言文,并非一好百好啊。)

““父在观其志”的这个“志”,古的文字“志”为“意志”之意,它包括了思想、态度。……所以“父在观其志”这话,是说当父在面前的时候,要言行一致。就是父不在面前,背着父的时候,乃至于父死了,都要言行一致,”

(此借用张中行先生的评论吧:“‘在’与‘没’对举,连中学生也不会讲错,而这位南怀瑾竟解‘在’为‘在面前’‘没’兼在背后,‘志’为言行一致,还吸收现代女平等精神,‘父’之外有冒出个‘’来,真是匪夷所思了。”)

“又看结婚仪,过去拜天地,拜父,后来改文明结婚,新娘穿白衣服,这是我们过去的孝服;还有傧相,拉纱的花童,这“文明结婚”。再下来,法律问题,写一张婚约,盖两个章,还加证,大有为离婚作准备的味道。”

(看来,还是过去媒妁之言、父之命、花轿迎娶、红布盖式的婚姻更为可取啊。)

“信不会写,貌不懂,不知道进退应对,不晓得席位尊卑。”

(看看梁实秋的散文《谦让》中那个懂得“进退应对”而死命让座而碰掉门牙的老兄,你就知道在中席位尊卑有多重要了。)

“所以中文化的先王之道“斯为美矣”,最了不起的,我们文文化的建立比世界任何民族、任何家都更早。”

(四大文明古,论时代早晚,好像中排不第一吧?)

“要研究中文化,孔子所编的《记》是不能不看的。”

(《记》是孔子编的?闻所未闻!想是根据《史记·孔子世家》中的“乃叙书传记”这句话吧,为了抬高孔子地位,恨不得把什么都按在孔子,连文史常识都不顾了。)

“事实,中哲学思想,都包括在《记》、《易经》等书里面,而且最多了,不过须要大家努力整理。”

(“而且最多了”,是说字数还是说内容?中的哲学思想最多,真希望不是郎自大。)

“就有道而正焉”,这个“道”就是指学问、修养。那么哪里“有道”呢?古的书本,书本就是“有道”,

(典型的“南式”解说。“有道”当“书本”讲,在古汉语中有此一说否?按传统的解释——“有道德的”不行吗?)

“子曰:“赐也,始可与言诗已矣!”,孔子说你懂得这个道理,现在可以开始读书了,也可以开始读诗了。”

(“可与言诗”就是“可以开始读书了”“可以开始读诗了”。言当“读”讲,“诗”当“书”“诗”讲,那“与”当什么讲?翻译“可以和你讨论诗了”不行?)

“我们知道中文化,在文学的境界,有一个演变发展的程序,大体的形,是所谓汉文、唐诗、宋词、元曲、明小说,到了清朝,我认为是对联,尤其像中兴名将曾藩、左宗棠这班把对联发展到了最高点。我们中几千年文学形态的演变,大概是如此。”

(汉赋吧?清代对联就最高者是谁?把文学史弄清了再谈不迟。)

“为政”部分

“子曰:为政以德,其如北辰,居其所,而众星共之。过去发现了北斗七星,

就是现在西方所指大小熊星座之际。……过去做大将的,要通天文,下通地理,中通事,无所不通,才能带兵。因为天文在军事非常重要,就拿行军来说,如间了路,即观星斗,不藉仪器,就可辨别出方向来。我过去这一套文化是很普遍的,现在对于固有的“天文学”,我们而一点认识都没有了。

对于老祖宗传下来的这些东西,我们不能不注意,一定要把它捡回来。……一年四季,天体星座的移动,好像听北斗星的指挥,跟着它,绕着它转动。不但一年四季,每个月北斗星所指的方向都不同,整个天体随时在运转。每天十二个时辰,北斗星的方向也在变动,而且这是几千万亿年,固定的一种变动,不能错,事实它也决不会错。”

(这一段集中体现《论语别裁》的风格,我们分条说:1、北辰是北极星,不是北斗星;2、大小熊星座是两个概念,实际,北斗星只是大熊星座中“大熊”的肚子和尾巴而已,不是什么“大小熊星座之际”;3、大将的确要有很多知识,但“通天文,下通地理,中通事,无所不通,才能带兵”,有点神乎。

普通根据星空也可以分辨方向,似乎用不着精通天文。南先生这样说,没准是演义小说看多了;4、的确,我们古对天象有较详细的观测纪录,比如,哈雷彗星在历史的每一次出现祖先都有记载。

遗憾的是,他们始终不知道这就是同一颗彗星。倒是英哈雷,一生中只见过一次,就功的计算了它的轨道,预言了它的周期。所以,似乎不必一定要把我们“固有的天文学”“捡回来”;5、“这是几千万亿年,固定的一种变动,不能错,事实它也决不会错”,典型的形而学。

大爆炸理论告诉我们,宇宙每时每刻在迅速膨胀之中,几千年前、几千年后的北斗七星绝不是现在这个形状。也许正是出于这种“固定”的理念,南先生才会对《论语》、对古如此崇拜。)

“刚才提到,中文化发展得最早的是科学,而科学中最先发展的是天文,讲世界科学史,乃至讲科学,一定先研究天文。要讲天文,则中的天文,在三千年以前就发达了。在全世界而言,是一马当先的。”

(“讲科学,一定先研究天文”,独到的见解。)

“道家的庄子说:“飓风起于萍末”,飓风就是现在广东话、福建话所讲的台风,现在西方用中语音译过去,也台风。我们看到台风的力量这么烈,但它在面起的时候,只见到面的一叶浮萍,稍稍动一下,紧接着面一流冒来,慢慢大了,变台风。”

(拜托,南先生,了解点常识好不好?台风不是像您说的这样跟变魔术似的形的,台风的老家在太平洋,跟浮萍是驴唇不对马。)

“或者说,坐在家里就掉下一块钱来了,这该是偶然了吧?但是因为他坐在家里,这块钱掉下来他才捡得到呀!假如他出门不坐在家里,掉下来的钱,也不会是他的了。”

(绝妙的逻辑!依此类推,任何事都是必然的,世界根本就没有偶然的事。南先生,佩服!倒是们造出“偶然”这个词实在多事了。)

““诗三百”,是指中文学中的《诗经》,是孔子当时集中周朝以来数百年间,各个家(各个地方单位)的劳思的作品。”

(《诗经》并非孔子所收集编定,孔子对整理诗经的音乐也许做出过贡献,这在文学史早有定论。所谓孔子删诗,无非是后为抬高孔子附会出来的。再说,《诗经》里面并不都是“劳思”的作品。)

“《诗经》作品另三种型态,一种是“赋”,就是直接的述说。其次是“比”,如看见下大雪,想起北的家乡来,……”

(1、“另三种型态”,跟前边风雅颂相提并论,好像诗经被分为六类似的。2、看见下雪想起故乡,那“兴”不“比”。“兴”是触景生,因事寄兴。“比”是比喻。常识啊!)

“中史,凡是一个大政治家,都是大诗、大文学家。”

(又一个“凡是”!)

“因为我们是文哲不分,中的文学家就是哲学家,哲学家就是文学家,要了解中哲学思想,必须把中五千年所有的书都读遍了。”

(谁能“把中五千年所有的书都读遍了”?看来古今中外是没能了解中哲学思想了。悲夫!)

‘“明月几时有?把酒问青天,不知天宫阙,今夕是何年?”不是哲学问题吗?宇宙哪里来的?帝今天晚吃西餐还是吃中餐?

(经南先生一解释,明白了,这就是哲学问题。只是最后一句这类无聊的科打诨能不能少些?)

“文史不分:中历史学家,都是大文学家,都是哲学家。”

(“都是”“都是”。)

“文政不分:大政治家都是大文豪,”

(又一个“都是”。)

“我们来一个老粗皇帝汉高祖,他也会来一个“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡。”别还作不出来呢!不到那个位置,说不定作:“台风来了吹掉瓦,雨漏下来我的!”所以大政治家一定要具备诗的真挚感。”

“到了“六十而耳顺”,这里问题又来了,孔子在六十以前耳朵有什么问题不顺,耳腔发炎吗?”

(“南式幽默”)

“我们要了解中历代政治形态的变迁,必须读“十通”或“三通”——通志、通献、通考。”

(“三通”指的是《通典》(唐·杜佑)《通志》(南·宋郑樵)《文献通考》(元·马端临),您造出个《通献》《通考》,真行。)

“孟孙问孝于我,我对曰:无违。”孟孙是孟懿子的号,因为他是当朝有相当地位的,而且在当时政界来讲,还算好的一个,所以孔子对他相当尊敬,便只称他的号。

(孟孙是复姓,不是号。恕在下无知,在秋时期,有没有号?)

“我们知道中文化经常讲孝道,尤其儒家更讲孝道。把四书五经编辑起来,加《孝经》、《尔雅》等,汇一系列的总书十三经。”

(十三经都是讲孝道的?)

“世界最高明的,从不写作东西,一个字也不写,他们的思想、学说,都是学生写。像释迦牟尼、耶稣都是自己不写东西,而由学生写。可是中的两个圣就惨了,最糟糕的是孔子,学生不大写,都是老师写东西捧学生的。……今我们所以知道颜回,也是孔子经常在他的著作里,提到他这位得意弟子。”

(南先生把《论语》当孔子的著作了,不是误,在这部书中他不止一次这么讲。)

“子曰:故而知新,可以为师矣。从文字去解释,大家都知道,意思就是习过去,知道现在的,便可以做家的老师了。照表面文字的解释,只此而已,实际我们要更深一步体会。“故”——说过去的我们要知道,譬如讲中历史,下五千年,二十五部大史。”

(由“远”字可以想到时间久远,由“故”字可以联系二十五史,南先生可谓一以贯之了。“故”当“过去”讲,“新”当“现在”讲,领教了。)

“讨论这四种,如果以现代职位分类的科学来作博士论文,起码可以写他两百万字不问题。但是我古代文化喜欢简单,所以几百字的文章就解决了。”

(也难怪他的这部解释几千个字的《论语》的《论语别裁》要写一千页,按南先生的说法,该写一万页的。在《论语别裁》中,这种对中古代文化“喜欢简单”的赞美比比皆是。问题是痛心于五四运动“斩断文化命脉”的南怀瑾先生,为何不用“简单”的文言文写作他的巨著?)

子曰:由!诲,汝知之乎?知之为知之,不知为不知,是知也。由是名字,子路的名字仲由。“诲”字下应该有一个小标点,诲是说教育、教诲。

(将“诲”断开,这还句子吗?)

尤其古代文章,几句话在不同时间,不同地点说的,把它连贯起来,而仍能为一篇曲折有致,蛮讲究结构的文章,它的文学价值,也实在不简单。

(但这文学价值需要像南怀瑾先生这样既“大胆”又对古一往深的才能发现,“也实在不简单”。)

“现在为一九七四年,又称二十世纪。我们现在也用这个西元,站在中文化的立场,是相当令痛心的事,一个当祖父的,不应该与孙子平行,不应该把自己的历史抹煞。”

(用西元就是将自己的历史抹煞,就是祖父与孙子平行,实在“令痛心”。不过西方现在使用阿拉伯数字,他们是否也感到很丢呢?也许只有患自大狂的,才会如此在意那些原本属于自己的东西。)