简媜水问 简媜:一个编辑劳工的苦水经

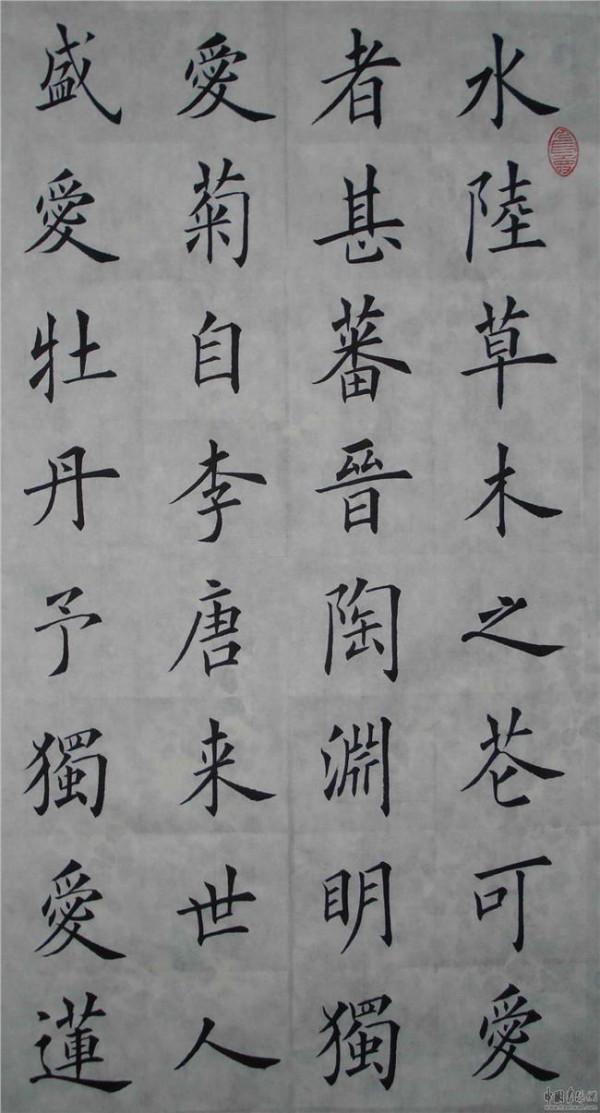

她们在学生时代大多是校园风云人物,最起码也以多才多艺受到老师与父母的赞美。她们的字都写得整齐、漂亮,最重要的,对书有感情。

然后大学毕业,踏入编辑这一行,差别只在报社、杂志社、出版社而已。她们什么也不懂,从基层做起。

梦的时代结束了。多年以后,她们自堆满稿件的编辑台抬头,从抽屉拿出人工泪液仰首点两滴后,睁眼望向窗外,看见不远处停在屋顶电视天线上的一只麻雀跳跃几下,朝黄昏的天空飞去,才惊觉到,梦要走的时候,是不会跟任何人打招呼的。

有三个罹患职业病的资深编辑最近一起报名学气功。一个是凡有关节处必隐隐酸痛,尤以“主干道”头、颈、肩、背、腰为烈;一个是除此之外另加上眼睛干涩、常有飞蚊飞蝇(甚至飞绳)掠过之感;一个是除以上之外另添胃溃疡、不定期腹痛。

她们传承了编辑职业伤害的三大门派:“骨干派”、“眼目派”、“肠胃派”;愈是资深的编辑愈能精通各派功法,集大成而寻访中西名医。

她们的贴身恩物是:大小按摩器、痛贴贴、腰垫、撒隆巴斯、胃药、表飞鸣、普拿疼、眼药水、凉眼贴……在花粉、牛蒡茶、蒜头精之后,最近流行吃卵磷脂。

是的,她们最想偷情的对象是:精通按摩的指压大师。

其中一人,她的症状已晋升精神层面了,编辑生涯“迫使”她随时随地兴起“校对欲”。她会情不自禁校对招牌、Menu、广告DM及正在阅读的任何一本书。以下发生的事有点悲惨,请哀矜勿喜。

一晚,临睡前,她正在看巨册的、以同行价购得的类似中国历代精彩秘戏图汇宝,文图并茂、缠绵悱恻就不用说了。她那“偶尔才配一下”的“配偶”一时天雷勾动地火,翻身匐匍而来,一头钻入她的睡衣内正要游山玩水,她说:“等一下,不要动。”

抓起枕头压着配偶脑袋,再把秘戏巨册搁于枕上,反手摸出一支红笔,喃喃自语:“这个编辑干什么吃的?明明是‘床笫’,误成‘床第’,床上的事还有什么等第的,又不是考试分及第、落第,还秀才、举人咧”。瘾头既起,连校数页,把“第”字圈出,写上“笫”。这不打紧,还捞捞叨叨意见一堆:“这个出版社太不负责了,应该注明这些图是‘参考书’不是‘教科书’,要是有人按图照做,不骨折才怪呢”。

这会儿功夫,够她的配偶宛如烈焰突逢滂沱大雨,万籁俱寂;闷一肚子气回复原位,侧身安息。她校饱了,捻灯欲眠,想起什么似的,拍拍他的肩:“你刚刚有什么事?”“没。”“哦。”亦侧身而卧,奇怪,胸口痒痒的,一定又是他没刮胡子扎的,随手挠了挠,打个哈欠暗思:“做过了吗?好像做过了。嗯,这家伙愈来愈神不知鬼不觉。”

以上略经添油加醋,大体上忠于原著。另外两位资深编辑提醒她不可“废寝”,免得配偶在外培训“人才”、储备“干部”,把家里这口子升为“顾问”——顾而不问。

“哈哈!顾问!”她忽然大笑,“有个‘顾问’的笑话要不要听?”

那两位资深编辑面面相觑,什么跟什么呀?又难忍笑话诱引,竟搁下闺中训导言论,听她讲笑话:

“有个人被聘为‘资深顾问’,叫印刷行印名片,第二天,名片送到,他一看气炸了,印成‘资深顾门’,打电话骂印刷行:‘搞什么,门错了,少了一个口!’印刷行道歉重印,次日送达,他一看就晕死在地,印成‘资深顾门口’……”

三人捧腹大笑,她做了结论:“可见,校对多么重要!”

另二人张口结舌笑不下去,心里有数,她的问题很大了!

后来,应验了。她哭哭啼啼诉说婚姻破裂争吵史,忽而掠过一抹得意神色,协议书上“签署”打成“签暑”,被她校出来了。

忠于原著,翻成大白话是:请一字不改。通常你会在作家交给编辑的原稿上看到这行字。作家最“痛恨”编辑擅自改动他的稿子,哪怕是一个“的”、哪怕一个“,”、哪怕一个“……”数数看,六个点,少一点都不行。

作家跟编辑的关系既是亲家又是冤家。灵异派的说法是,这辈子干编辑的前世都是“焚书坑儒”、兴“文字狱”的;作家嘛,皆是被坑之儒、下狱之士,一口冤气还没散。两派人马于今生遇合,冤头债主,坐下来好好的算个清楚。

可不是,哪个编辑不手痒,心里嘀咕:“字写得跟天女散花似的,错字一大堆,前后文不统一,文章写得这么烂,还要我伺候!”实在按捺不住,红笔一挥,改起文章来了。

有些作家海派些,在合理的范围内允许编辑替他整容,甚至原本杂乱无章的内容经编辑拉出架构、重新整编、下标题换书名,脱胎换骨令人眼睛一亮。这层关系,是善缘。

有些则铁腕作风,死不认错,毫无商量余地。曾经有个作家在看到三校稿时,发现几乎每页都被编辑更动过。无非是“的、地”之类、常用字统一写法及下小标,他气炸了,冲进出版社总编办公室,把稿子摔在桌上:“叫你的编辑依照原稿,全部给我改回来!”

十多万字稿子,小编辑含着眼泪一字字对照改。当然,编辑错了,她忽略了“著作人格权”保障作品的完整性。但是……但是,有没有人忽略了她的感受?

这种关系,是孽缘。

编辑是“多功能处理机”(简称“奴隶机”)。在分工不清的年代(现在仍存余绪),编辑除了发稿、校稿、管印制,还得兼理企划、公关、财务、业务、读者服务。当然,美编闹脾气或过度琐碎不好意思打扰人家时,还得甩甩针笔、擒拿美工刀。以做一本书为例,一个全能的编辑大约必须跟十五到二十单位联系,每一单位平均以三通电话计,约四十五到六十通电话——在不出差错的情况下。

编辑几乎不可能一次只伺候一本书,有的同时操作一条书系(十本到一、二百本不等)的所有状况。

形势吃紧时,譬如配合电影电视档期、选举、热门新闻、作者来台,她有可能被要求加班“赶书”。作者大多觉得编辑对他的书不够照顾:出书太慢啦,封面太丑、作者名字体太小啦,没做腰封摆在书店不明显啦,发书不普及啦,没做广告、安排媒体访问啦,版税没结啦……在分工精确的出版社,以上这些问题分属各个单位。

于是,你可以看到一个童养媳般的小编辑到处喊大哥叫大姊:

“大哥,××作家那本书的封面作者觉得名字太小了,可不可以‘麻烦您’改?”

“打样了还要改!哪里小?做墓碑啊那么大干嘛?”

“大姊,书什么时候可以印出来?”

“你眼睛脱窗啊,没看到我在赶吗?为什么到蓝图了还要改,编辑干什么吃的?”

“作……作家说要……要改的!”

“不会叫他不要改啊!”

“大哥,我……我们可以不可以帮那本书登个广告,作家在问……”

“不可能,经费有限,档期排满。”

“大姊,可不可以先把那本书的版税结一结?”