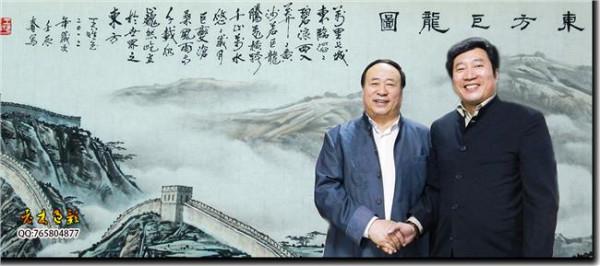

杨绛和邵洵美 听话的艺术:听杨绛忆邵洵美

爸爸和钱钟书是挚友。我写这本书,不可以不提钱叔叔的。然而,爸爸和他往来较多的三四十年代,我还年纪小,上学住校,从没有机会见到钱叔叔,也说不出他们之间交往的细节。只知道爸爸提起他时,跟提起全增嘏叔叔一样,口气带有亲切和尊敬。

我知道他们同属“《天下》那班人”,都是学贯中西的饱学之士。哥哥祖丞长我五岁,为了帮助我写《我的爸爸邵洵美》,他精心地写满一个笔记本,提供资料给我;又因为我们不在一地,他回答我疑问的信件近百。许多重要的资料我都经过核实,没想到,关于钱叔叔的一段竟然出错!

收集邵洵美的文章五百多篇,唯有他的幽默杂志《论语》第一五二期的编辑随笔里提到钱钟书和他的夫人。他说杨绛的《听话的艺术》“真是一篇不易多觏的优秀散文。杨女士和钱钟书先生,这一对夫妇,有修养,有才情,而最难得的是两个人都有浓厚的幽默感。

他们会写引经据典的论文,会写俏皮活泼的喜剧,会写曲折缠绵的小说,又写短小精致的散文。而杨女士的笔调风格却比她丈夫,更自然,更天真。正像是戴着一滴水般透明的玻璃翠戒指洗手,你要依旧能不受拘束,不慌张;你要依旧能随随便便地动作。这篇小文章里到处是警句,可是作者像在无意间透露了真理,而读者却在无意间长进了智慧”。

2005年拙作出版的时候,我来北京居住。杨苡指点我找爸爸的旧友。知道杨绛阿姨年岁大了,未敢登门打搅老人家的清静,倒是她收到我的信就亲自来电话。听她那清脆而亲切的低语难以相信她是位高龄的老人。她说现在九十五岁了,血压高,闭门谢客了,耳朵也背了。于是我只有洗耳恭听,听杨阿姨沉浸在回忆中的趣谈。

她先解释我信里的误会。

——《听话的艺术》不是一本书,是一篇文章,收入《杂忆与杂写》,现在人文出的《杨绛文集》第二卷有,你可以去翻翻,不用去买。

——你爸爸的字好。他为我写的字不是摘录我的文章,而是给我写的一封信,称赞我那篇文章。我一直保留,作为墨宝。一是因为,是邵先生的信;二是因为他的书法很美,大大的字,写在方格纸上,我一直珍藏。可惜,来北京时一只箱子丢了,里面有这些东西和我的诗稿,全都丢失了!现在没法找了。

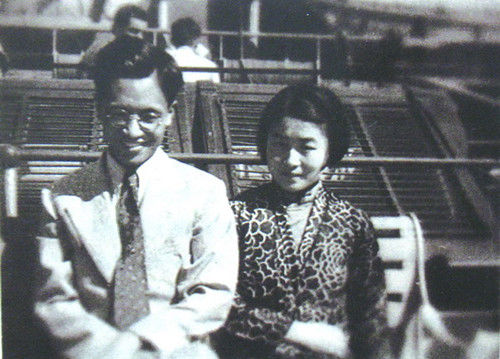

——钟书和洵美是因《天下》结识的。他是全增嘏的好朋友。1935年我和钟书去英国,朋友们在岸边送别,惟独你爸爸和温源宁跟我们一起乘小船,一直送上邮轮。我现在还记得你爸爸坐在小船上的样子:身穿淡颜色的长衫,小胡子,很秀气。

——胜利后,我们在上海,藏书无多,我想看书,你爸爸书多,一壁大书架,到顶,全是书。我们俩常常晚饭后散步到你家,来借书,还书……

——记得项美丽,我见到过两次。一次是1982年左右,一天,她和Boxer来我家。Boxer是牛津大学的professorofhistory,那时项美丽已经老了。Boxer来找钟书,他跟钟书谈话,项美丽跟我谈话。

我们很谈得来,她拿出一张名片给我。我递给钟书,钟书一看是EmilyHahn,说:“哼,我认识你!”Boxer在旁说:“She'squitehonorablenow.”后来,我去英国,在中国驻英大使馆的一次宴会上看到她,好像是为专写中国的英国人李约瑟授奖。客人好多,我坐着,她没看见我。那时她上年纪了。她年轻漂亮时我没见过。项美丽,大家喊她Micky,你爸爸翻译成“蜜姬”,呵,呵……