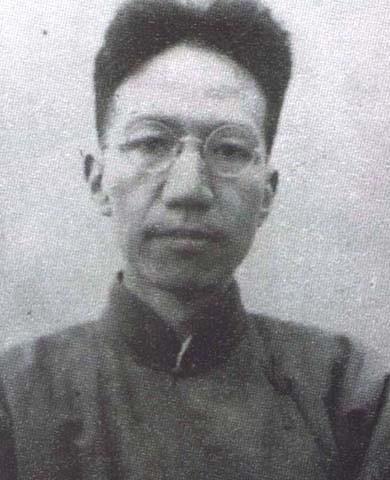

俞大维陈寅恪 史学大师陈寅恪: 著书唯剩颂红妆

陈寅恪一生历经忧患,遭遇世变、家变、和个人病变,天妒其才,“绝世才华偏命薄”,先是让他眼盲,晚年又膑足,他以衰残野老自居,尤其文革中备受摧残打击,虽然在那样恶劣的环境下,双目失明,加上后来腿脚骨折,多年卧病在床,在不断地被批斗的屈辱中,尚能以顽强的生命力锲而不舍,晚年还完成了的近90多万字的《柳如是别传》和《论再生缘》,自称“著书唯剩颂红妆”。

一代史学大师陈寅恪被傅斯年誉为三百年才出一个的大师,他13岁游学欧美日本,先卒业于哈佛大学,又研习于柏林大学及巴黎大学等。求学时在乎知识而不在乎文凭,“考博士并不难,但两三年内被一个具体专题束缚住,就没有时间学其他知识了。”陈寅恪说。他根据自己想学的课程,知道哪所学校可以学习,便前往学习钻研,学成后又到另一所学校,留学16年,竟然未取一张凭,也无学位,但学问之深,一时无人可及。

1925年,清华创办国学研究院,专为研究高深学术之机关,培养以著述为毕生事业的“通才硕学”,及各种学校的国学教师,对导师要求非常之高。梁启超向校长曹云祥推荐陈寅恪为国学导师,曹问:“他是哪一国博士?”梁答:“他不是博士。

”曹又问:“他有没有著作?”梁答:“也没有著作。”曹说:“既不是博士,又没有著作,这就难了。”梁有点生气:“我梁某也没有博士学位,著作算是等身,但总共还不如陈先生寥寥数百字有价值。”陈遂被破格录用,与王国维、梁启超、赵元任并称为清华国学院四大导师。

他的课不单是学生来听,清华的许多教授都来听,因此被称为教授的教授。陈寅恪学贯中西,治学之广非常惊人,其关注面非常大,如宗教、史学、人类学、校勘学、文学等,都有很高的成就,尤以中古史研究闻名世界,专就外族和外国语言而论,数目就大的惊人。

语言工具丰富,尤其会那些很少人知晓的文字,拉丁文自不必讲,其他如梵文、巴利文、满文、蒙文,突厥文、西夏文及古波斯文等,至于英法德意俄日,更不在话下,甚至于连匈牙利的马札文也懂。

他的课不单是学生来听,清华的许多教授都来听,他的好友国学研究院主任吴宓和朱自清等都去听课,风雨无阻,因此被称为教授的教授。而那些不去听课的人中不是不想去,而是去了听不懂,做他的学生先要有很好的学问功底。

他的学生后来在台湾任教的陈哲三教授回忆他上课时,称他字字是精金美玉,听讲之际,自恨自己功夫不够,不配当学生,上课时,常常听不懂,他一写,才知,哦,这是德文,那是梵文,那是蒙文。

1933年,日本学者和田清,从中国东北拿回一张古地契,断定是三百年前明末弘光遗物。一天,一帮历史学者在东洋文库吃饭,日本史学界泰斗白鸟库吉也在座,饭后大家传阅地契,赞不绝口,无甚异辞。当地契传到中国学者蓝文徵手中时,蓝判定其非明物,而是清光绪时物。

白鸟听了很惊讶,请他再仔细看看,蓝说:“不必看了,这纸又厚又粗,显然不是明纸,而是清末流行东北的双抄纸。钱的单位,用‘吊’而不用‘贯’;地契的格式也是清末通行的格式……”白鸟点头不止,对蓝刮目相看,问蓝识不识陈寅恪教授。

蓝故意问:“哪个陈教授?”白鸟说:“陈寅恪先生。”蓝而有得色答:“那是我恩师。”白鸟一听马上隔着桌趋前伸地手来,竖起拇指:“难怪,难怪。

”原来,他研究中亚问题,遇到一个难题,写信请教奥国学者,复信说可向柏林大学某教授请教,而柏林又复信称应请教陈教授,得陈教授复信,豁然开朗,至此,对陈寅恪敬佩无比。他双目失明,加上后来腿脚骨折,仍然坚持学术研究,自称“著书唯剩颂红妆”。

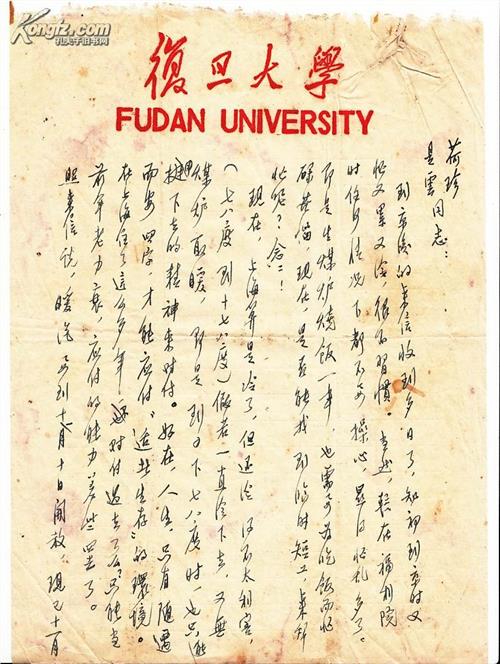

陈寅恪是通过什么途径达到那样博大精深的学术造诣呢,从他早年的留学笔记本中窥一斑。他的学生季羡林先生在整理他留德国期间的学习笔记本时,竟有64本之多,这还不是全部,许多笔记包括文稿都在文革中被抄家遗失,能保存这劫后余生64本,季先生称是“神灵呵护”。

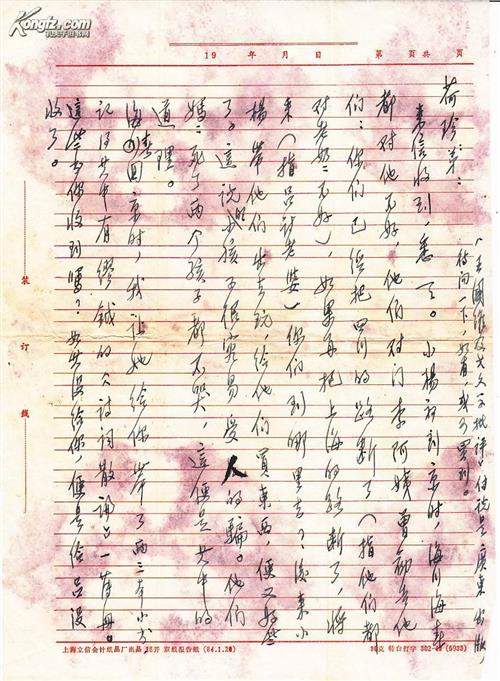

内容之复杂,难以形容,可分为二十一类,其中文字就涉及有藏文、蒙文、突厥文回鹘文、土火罗文、西夏文、满文、梵文、印地文、希伯来文等,治学之广,无人可及。许多领域都是开拓性质的,而且仍有巨大的现实意义,值得后人认真研究。

陈寅恪一生历经忧患,遭遇世变、家变、和个人病变,天妒其才,“绝世才华偏命薄”,先是让他眼盲,晚年又膑足,他以衰残野老自居,尤其文革中备受摧残打击,虽然在那样恶劣的环境下,双目失明,加上后来腿脚骨折,多年卧病在床,在不断地被批斗的屈辱中,尚能以顽强的生命力锲而不舍,晚年还完成了近90多万字的《柳如是别传》和《论再生缘》,自称“著书唯剩颂红妆”,在没有资料等条件下,又不能涉猎其他领域的研究时,一个失明老人只能凭借惊人的记忆力,依靠助手,还写出这样的长篇巨制。

在这样的环境中,有这样的学术成就,真是让人惊叹。

可是,依陈寅恪那样的渊博学问与超人才华,如果不是那样恶劣的条件,那样恶劣的社会环境,他完全可以取得更大的成就。在写给历史学家向达的三首绝句中说,“吾有丰干饶舌悔”,“转怜当日空奢望”,表达是“老而无成”的伤叹以及未能实现宿愿的痛悔。

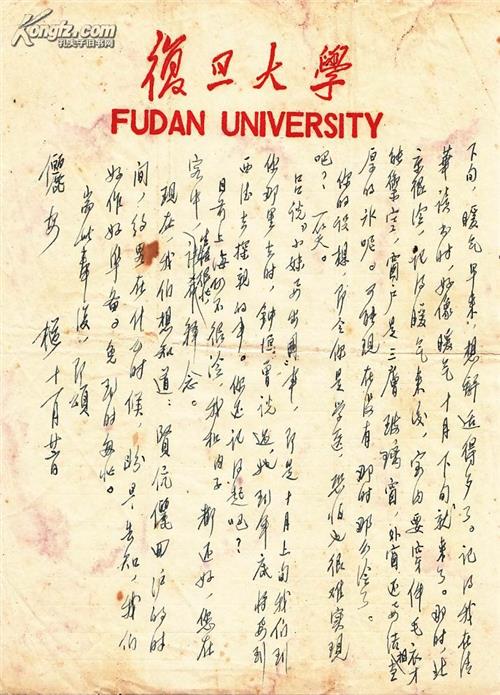

陈哲三说,他晚年留下这些文学与史学的东西,实在只是先生学问的九牛一毫。与陈寅恪两代姻亲、三代世交、七年同学的俞大维说,他的一生的著述只是其中很少的一部分,他平生的志愿是写成一部《中国通史》及《中国历史的教训》,但是他的宿愿未能完成,这不单是他个人的不幸,也是这个时代的不幸。

陈寅恪晚年最后20年是在中山大学度过的,在被戴上“反动学术权威”帽子被批斗最激烈的时候,有一天,学问渊博专以考据历史见长的他突然问助手黄萱“什么叫反动”,黄萱一惊,一时无法回答。是呵,她又如何回答是好,她知道陈寅恪是学术权威,可什么又是“反动”呢,这个疑问只有交给天了。

1969年10月7日,79岁的陈寅恪抱病去世,这位被吴宓称为“全中国最博学之人”在中山大学康乐园内度过生命的最后时光,一代史学大师就这样抱恨而去。