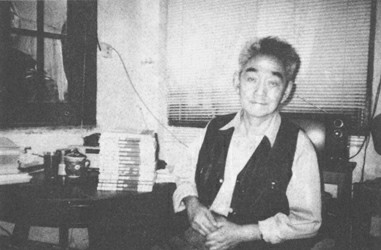

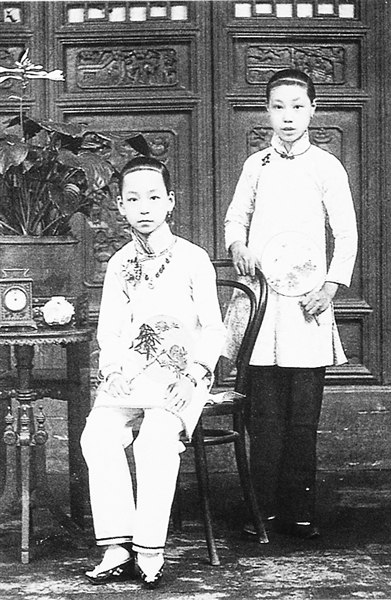

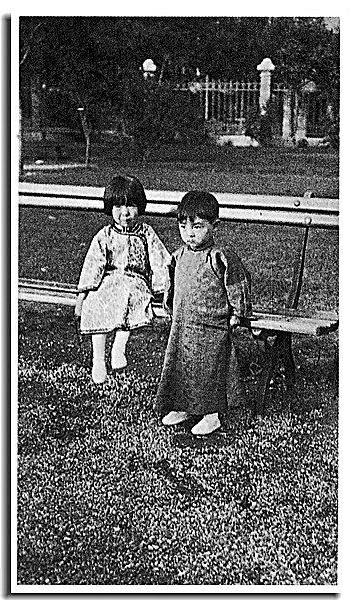

张爱玲弟弟张子静 张子静:张爱玲那“没志气”的弟弟

后来,张爱玲与父亲彻底闹翻,她搬到了母亲的家,随后,张子静也抱着一只报纸包的篮球鞋来了,说他也不回去了。从现有的资料里很少看到张子静对母亲有过求助的描述,仅这次,他唯一一次鼓起勇气出走,他一双大眼睛吧嗒吧嗒地望着母亲,潮湿地沉重地眨动着,是这样无助!

可黄逸梵终究不是一般的母亲,不会搂着儿子心疼大哭,也不会咬紧牙关一份钱挤成二份,来个母子共度难关,她很冷静地对儿子说:“她的钱只负担得起一个人的学杂费,而这个名额,已经被姐姐占去了。“张子静哭了,张爱玲也哭了。

无奈,只好继续回到父亲那里,与他们又一起生活了很多年。对于与父亲决裂的张爱玲,对弟弟在父亲家的生活了解得更少,甚至只能虚拟他的生活状态。在小说《茉莉香片》里,她把他描写成一个阴郁懦弱到有点变态的人,精神上的残废。而张子静对这些描述不置一词,或许,他早已习惯别人对他的失望,他早就找到保护自己的方法,就是装糊涂,装做对自己的处境毫不知情,别人哀也罢,怜也吧,与他无关。

这种“糊涂”不无好处,替他挡过父亲继母的伤害,还可以让他偶尔像只小狗,来到姑姑姐姐或者母亲那里,获取一些不属于他的温暖,毫不理会头上的唾沫与白眼。

但姑姑不喜欢他,尤其是在张爱玲被父亲虐打后她上门劝说无果,与哥哥闹翻后,她连同张子静也憎恨了起来。“她认为我一直在父亲和后母的照管下生活,受他们影响比较深……因此对我保持着一定的警惕和距离。”

张子静深知这一点。有次去看张爱玲,聊得晚了点,不觉已到晚饭时间,姑姑对他说:“你如果要在这里吃饭,一定要和我们先讲好,吃多少米的饭,吃哪些菜,我们才能准备好。像现在这样没有准备就不能留你吃饭。”张子静听了也慌了,赶紧告辞,姑姑的冷漠依然让他感到难堪!

成名后的张爱玲,张子静再去见她,十有八九是见不到的,她几乎成了一个“写作机器”,而且她那时有了更好的听众胡兰成,对弟弟的来访,基本上只出于过往亲情的份上了。

因了这份亲情在,他们可以依然聊得很愉快,比如说起她被谁追求了,自己喜欢的衣服,会不会跳舞等;而他,没有新奇话题,没有有趣的事,他自己本身根本就乏乏可陈,他只能跟她聊家族故事,聊父亲继母的生活,装作很老辣,嘲讽他们,羡慕升官发财的人;还跟张爱玲说起父亲窘迫的境况,“父亲把房子抵押出去,抵押到期也不去赎,收到通知信就往抽屉里一搁。娘告诉我的。娘都气死了。”

这个“娘”,说的就是孙用蕃。

听到这里,张爱玲甚至怀疑他是爱这个娘的。其实,张子静与孙用蕃的感情挺微妙,孙尽管对他不见好,但自己没有生育,人渐老,渐渐的开始打算以后的晚年生活,遂开始应付敷衍张子静,而这于张子静而言,已经是难得的温暖。

但这些家里长家里短的话题,终究是让张爱玲感觉腻烦,所以,只要话题停止,两人又重归冷漠。

这冷漠,初因源于张爱玲被父亲囚禁于两间相通的房间里时,有天张爱玲到另一间房,赫然看见桌上有笔墨纸砚,还有一个纸团,打开来是她弟弟的笔迹,写着:“二哥如晤:日前走访不遇,怅怅。家姊事想有所闻。家门之玷,殊觉痛心。”张爱玲气愤到麻木,家门之玷,指的是那一夜张爱玲待在母亲家的事。

难道张子静真的以为她做了什么见不得人的事?不见得,那时候的张子静被人冷落不是一天两天的事情,对张爱玲的被“优厚”、被“宠爱”,心理上的不甘总不能幸免,“他妒忌我画的图,趁没人的时候拿来撕了或是涂上两道黑杠子。

我能够想象他心理上感受的压迫……”因此,此事大概也像以往一样,在姐姐的光环笼罩下,唯有做点事情来表达自我,不过这次在张爱玲看来,张子静真的是“措辞这样不知轻重”了,虽然理解,但未必就不往心里去,在她的《私语》里并没有讲述这个细节,大概是顾及弟弟看到,但在多年后的《小团圆》披露出来,不再给包括自己的任何人留有余地。

从上面也可以推出,张爱玲对弟弟日渐冷漠,另一个原因便是,张爱玲与父亲继母闹翻出走后,看清世间人情冷暖所致。

2、再次成为弃儿

前面说到,父亲拒绝送张子静进学校,但他后来还是让他上了大学,上海的圣约翰大学,在这里,张子静安生地读到毕业。

也是在读书期间,张子静与张爱玲有了此生唯一一次的图、文“合作”。

1943年,当时的上海正处于“孤岛时期”,在那个苦闷的年代,张子静与同学创办了刊物《飙》,创刊号发行之前,编辑提议张子静向他姐姐约稿,这样定会为刊物增色不少。

那时的张爱玲已经是上海最红的作家,深知张爱玲性格的张子静觉得贸然约稿绝对不妥。踌躇过后,还是向张爱玲说明来意,果不其然,张爱玲一口回绝:“你们办的这种不出名的刊物,我不能给你们写稿,败坏自己的名誉。”

张子静沮丧不已,但于他,被拒绝的次数太多,也没有太多的失望,“我从小被姐姐拒绝惯了,知道再说无益,就匆匆告辞。”倒是张爱玲大概觉得这样对弟弟不像个姐姐,便从抽屉找出一张她画的素描,告诉他可作插图。

无奈回去的张子静只得听从编辑的另一个建议,写一篇关于姐姐特点的文章。这便有了那篇《我的姐姐张爱玲》(注:张子静晚年时期也写了回忆录《我的姐姐张爱玲》)。创刊号出来后,生怕姐姐不愉快的张子静忐忑拿给张爱玲,见张爱玲并没不悦,才放了心。

张子静毕业后,进了中央银行扬州分行,待遇不错,不过在那里张子静染上了赌博的恶习,身体状况越发差。到这里,对张子静真的有点“恨铁不成钢”了,可细想,也不觉得是何稀奇事。张子静本来就与父亲一样,随波逐流,不知理想为何物。一个没有理想的人,为什么要克制自己的欲望?何况张子静一直怯怯地想凑到别人的世界里,遭到的大多是冷脸,这个时候有人愿意带他玩,他拒绝不了。

解放前,张子静回到了上海,赌也戒掉。那时候母亲黄逸梵也回到了上海,母子俩有了短暂的相聚。但黄逸梵对待儿子依然刻板冷淡,吃饭间,只注意到儿子的饭量以及爱吃的菜是否如以前一致,询问张子静的工作情况,因为张子静在舅舅的生日上没有行跪拜之礼而训斥。

这样的说教无疑令张子静感到烦闷,要知道,张子静当时已经27岁,尚未婚娶,也无人关心他是否有心仪的姑娘,是否想过成家立业?黄逸梵不会去关心这些,当然也无从得知,她那个经济状况江河日下、对自己慷概、对儿子却极其吝啬的前夫,为了省钱,干脆不提儿子的娶亲之事,反而以保管之名,索取他的差旅费,后来张子静问他要,他竟然手一摊:“已经花了啊!”

这一切,黄逸梵不知,也没那个心思去细问。

张子静也曾请求母亲留下来,黄逸梵淡漠拒绝,理由是:“上海的环境太脏,我住不惯,还是国外的环境洁净些,我再不打算回来定居了。”

她的这份“洁癖”,让她再次离开上海,1957年,病逝在英国。

张爱玲也继承了她的洁癖。新中国成立后,面对种种激剧变化,预感到“更大的破坏要来了”的她,于1952年经香港,去了美国。走时,并没告诉张子静,那时,已经调到浦东乡下教师的他,偶尔回上海,如往常一样去看张爱玲,是姑姑开的门,一见是他就说:“你姐姐已经走了(去了香港)。”说完就关上了门。

张子静走下楼,忍不住哭了起来。街上来来往往都是穿人民装的人。他记起有一次姐姐说这衣服太呆板,她是绝不穿的。

他被不爱穿人民装的姐姐抛弃了,他悲痛到绝望,在成年之后,再一次成为弃儿,因为他贴不上母亲姐姐姑姑她们。没有办法,这个年过30依然孤身一人被下放到穷乡僻壤的男人,只得转过身,还去找父亲和继母。

![画家张子静 张子静[作家张爱玲胞弟]](https://pic.bilezu.com/upload/d/93/d93415d5d419be3deca9262b8c7d9381_thumb.jpg)

![>张子静的一生 张子静[作家张爱玲胞弟]](https://pic.bilezu.com/upload/1/15/1156deb9eadeda8441387975cd63aeaf_thumb.jpg)