从林昭到张志新:兼祭为反左牺牲的思想先驱

1943年2月22日,德国大学生、少女索菲亚和她的哥哥汉斯及其同志普罗普斯特走上盖世太保的断头台。走在最前面的娇小美丽的索菲亚连眼皮都没有眨。她的哥哥汉斯高呼“自由万岁”!三人引颈就戮。刽子手说从未见过如此藐视死亡的死刑犯。

索菲亚等被处死是因为她(他)们组织了一个叫做“白玫瑰”的反希特勒法西斯小组,在慕尼黑大学散发反法西斯的传单。传单呼吁:沉默服从纳粹暴政的德国人即是纳粹罪恶的胁从犯!“我们不再沉默。我们是你们(指在纳粹暴政下沉默服从的绝大多数德国人——引者注)的惕厉良心。

白玫瑰定要让你们暗夜难眠。”在被捕的前两天,索菲亚对朋友说:“已经有许多人为了这个暴政而死,现在应当有人为了反抗这个暴政而死了”。死时索菲亚年仅22岁,哥哥汉斯24岁,同志普罗普斯特23岁。

索菲亚兄妹被害25年后,即1968年4月29日,曾是北大新闻系才女的中国青年林昭因“断然不能容许自己堕落到暴政奴才的地步”而被秘密枪杀。为防止她行刑前喊口号,有关人员给她口中塞了橡皮塞,并用塑料绳勒紧喉管。林昭死时36岁。两年后,即1970年,她的《星火》杂志战友张春元、杜映华同时遇害。其年,西德总理勃兰特在波兰华沙反纳粹起义纪念碑前下跪,向遭受德国纳粹势力屠杀和蹂躏的人类谢罪。

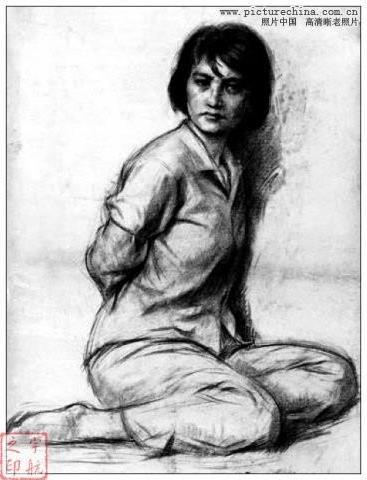

林昭。1932年生人。林昭这个名字对大多数国人来说比较陌生,但她注定要成为中华人民共和国史上反极左、反专制、反黑暗势力的第一人。这个生长于江南苏州的柔弱女子,性格温文尔雅,可她在那“万马齐喑”年代所表现出来的决绝、雄壮、英勇的反抗气概和追求自由的卓毅精神,可惊天地,可泣鬼神,可昭日月,千年之后仍会令人泣血荡气。

请听听林昭那字字喋血、声声铿锵的自白吧:“我是林昭……你记下来,双木三十六之林,刀在口上之日的昭!刀在口上也好,刀在头上也好,今天既然来了,也就没那么多的功夫考虑那么多的事!” “我很知道反抗者在我们的制度下意味着什么,而走反抗者的道路在我们的制度下又将遇到些什么。

”“顶多也就是死!他们杀机已定,哀求之与痛斥之,其结果完全相同!”“不,我没有错,决不向邪恶低头”。“我怎么能认错!我没有错!”“利害可以商榷,是非断难模糊!”“没理都是你们的!有理都是林昭的!”“不怕你们把林昭磨成了粉,我的每一粒骨头渣儿都还只是一颗反抗的种子!”

这个表面柔弱、通体血性的女子出生在一个有民主气息熏陶的家庭。有家传的“政治基因”。她父亲受过英国教育,受到“威斯敏斯特民主”的影响。在民国时代从政时清廉自洁。她的大舅是1927年“四•一二”事变中被杀的早期***人。

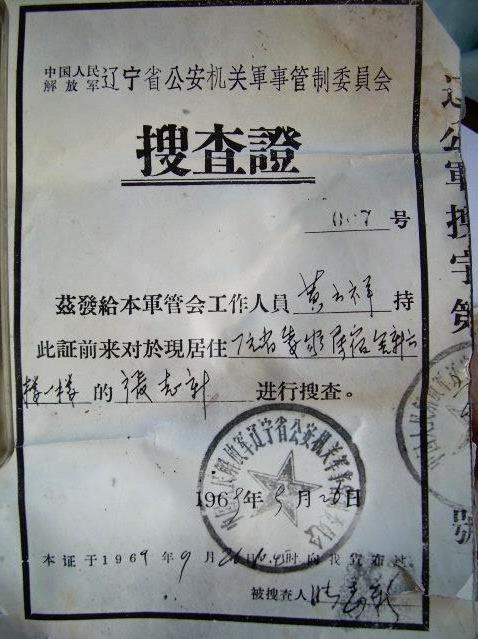

她“幼承庭训”,从小学会“必须对自己的一切行为负责”。1957年反右时,她为遭受围攻的北大同学说了几句公道话,由此开始了悲壮的命运。先是被划为右派,后被打成反革命入狱。噩运的同时也伴随着她对国家、社会、民族的独立省察,而这种省察又带给她更大的噩运,直到走上刑场。

她被划为右派后对同学说:“这不单是我个人的命运问题。”“反右斗争还在全国进行,它的性质、它的意义、它的后果、它对我们国家、对历史有什么影响?对我们自己有什么教训?我现在还搞不清楚。但我要认真思考,找寻答案”。

她针对20世纪60年代初农村饿死人的现象,提出人民公社不合国情,不合情理,应当及早解散,实行耕者有其田;提出应当允许个人开业经营,私人办厂;提出应改变闭关锁国的政策,引进外资,借外债加速经济和科技发展;甚至还提出地方自治的设想。

而她的《星火》杂志战友张春元等对农民、体制问题的省察更深刻:“在农业集体化的口号下,残酷地、变相地把农民的生产资料,如土地、耕畜、农具、种子等间接地进行控制,对农民的生产所得,如粮食、油料、棉花等千方百计地进行掠夺。

尤其是人民公社化以后,大大地加速了广大农民向农村无产者过渡的进程。”农民“丧失了对一切生产资料的使用权,变为生产资料的附属品和会说话的工具。”也“丧失了对生活资料的享有权,生产的产品完全不归自己支配”。

“用分化、利诱、胁迫、强制等手段,把农民用军事组织形式编制起来,加强统治,扼杀和堵塞了农民在迁居、就业、外出谋生的起码要求和道路,在人身自主和自由方面没有丝毫权利”。认为现行社会主义实质上是一种“由政治寡头垄断的国家社会主义”。其具体特征是“国家集权”、“党的绝对领导”、“新兴的官僚统治阶层”、“在政治上、精神上和经济上都享有特权”。

林昭省察和追求的核心是自由,并深知在这个国度里建设自由社会的艰难。“我们反对什么,那是很清楚的,可是我们到底要建立什么呢?要把自由的概念化为蓝图而具体地按照它去建设生活,可不是一件简单轻易的事情,特别是要在这样一个广大分散痼疾深沉的国家里来建设它,就更是复杂艰巨!”

她对自由的理解及对实现自由途径的认识至为彻底:“……只要生活中还有人被奴役,则除了被奴役者不得自由,那奴役他人者同样不得自由!然则深受着暴政奴役切肤之痛、再也不愿意做奴隶了的我们,是不是还要无视如此悲惨的教训,而把自己斗争的目的贬低到只是企望去做另一种形式的奴隶主呢?奴役,这是可以有时甚至还必须以暴力去摧毁的,但自由的性质决定了他不能够以暴力去建立,甚至都不能够以权力去建立!”

如果说自由是林昭追求的目标、反抗要达到的最高境界。那么,作为“人”活着是她生活的基石,不容突破的底线,所有省察和行动的立足点:“我是个人”。她声明:“我是个人,知道吧?不是谁手里的牌!”她宣言:祖先已从猴子变成人,“我这不肖子孙无论如何,断难再从人变为猴子”。

她认识到:“因为这一份该死的‘人性’,正是造成林昭本身之悲剧的根本原因!”她愤怒地质问:“当年蔡元培先生在北大任校长时,曾慨然向北洋军阀政府去保释‘五四’被捕的学生,现在他们却把学生送进去,良知何在?天理何在?”她在长诗《普罗米修斯受难的一日》中对“人”发出热情的呼唤:“人啊!

我喜欢呼唤你,响亮的高贵的名字,大地的子孙,作为一个兄弟,我深情地呼唤:人啊,我多么爱你们!”她坚守的是一份“人性”,谴责的是失去“人性”的人,呼唤和赞美的是有可贵“人性”的人!

她读了《扬州十日记》,痛感中国国民性格孱弱的一面:“几名清兵就可以赶着一大群中国人去宰杀,——像赶猪羊似地驱叱而行;到了地方喝令跪下便一齐跪下,听待人家拿着刀从前排逐一杀起而竟俯首帖耳得没有一个敢动!唉!中国人!中国人!!中国人啊!!!”哀其不幸、怒其不争之情,虽千载之后仍会跃然纸上!