适可而止的周克希

●付振双

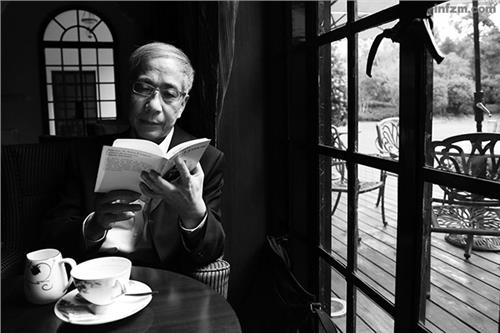

我想,一个优秀的行者,能因自己的感情落处而选择前行,并在这一路东奔西突,或者说是在虔诚的朝圣行程中,收获着星光和晨露。著名翻译家周克希无疑达到了优秀。只是,他停译普鲁斯特一事,多少有些可惜,即便时间已过去一年多,再次回味之余,我还是禁不住唏嘘不已。

曾是数学教授的周克希,在年过半百之后,只为了自己的翻译梦,弃理从文,转到上海译文出版社专事法语文学翻译。

多年间,在他手中,《包法利夫人》《基督山伯爵》《三剑客》等相继问世,因文笔准确传神,清新雅致,成为经典译作。我知道周克希,是从读他译的《小王子》开始的。那时,我想到了同为法语文学翻译家的傅雷先生。

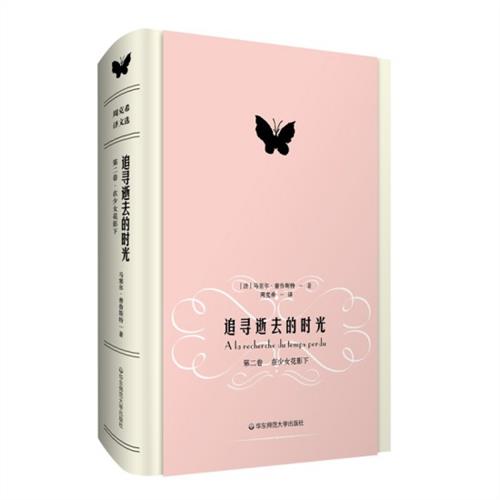

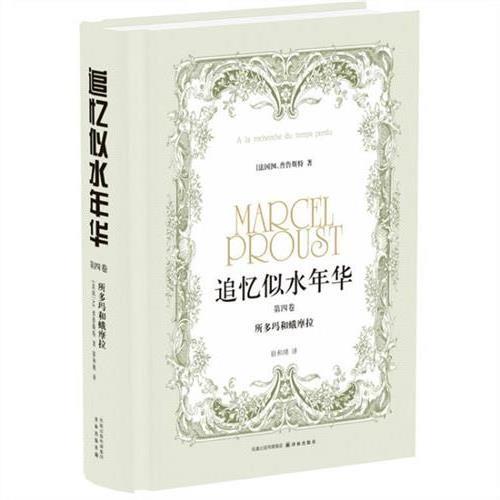

2003年,周克希看到《追忆似水年华》一直没有理想译作,便开始尝试独立翻译,并把书名换成了更为贴切的《追寻逝去的时光》。

该书是法国现代作家普鲁斯特的长篇巨著,共分七卷,被誉为20世纪世界文学史上最伟大的小说之一。他计划以“一年半译一卷”的速度,用十年时间完成《追寻逝去的时光》的全部翻译。在翻译上,他素来是快手,当年翻译大仲马,一天能翻译五六千字,以此考量,刚过的作品六十岁的他,体力和精力还是能够胜任的。

但事情并没有想象般顺利,翻译难度一开始即凸显,他“一天平均翻译400字,如果翻译到800字,就开心得不得了”。

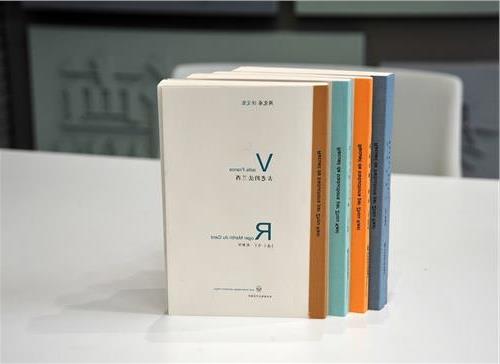

一晃十年过去了,他并未如期完成全部七卷的翻译,只译出了第一卷《在斯万家那边》、第二卷《在少女们身旁》和第五卷《女囚》,共计110万字。而其中第五卷的一部分,尚非他第一次翻译。

普鲁斯特到底难在哪里呢?周克希说,不是词汇,不是句子长,“很顺手的情况很少,每天都会碰到让你头痛的难题”,但主要是他的思想性,不知道他到底要说什么。

2014年,年过七十的他,精力比以前差多了,以两年一卷的速度,翻译剩余的四卷,尚且需要八年,实在是困难重重。终于,在反复思量下,他选择了放弃,不再追求圆满。

“这个担子我现在想放下了。

”每当读到这样一句话,我都会隐约感到一种悲凉的气氛,甚至是悲壮。周克希的悲壮,是他的那句“人生太短,普鲁斯特太长”中饱含的无奈;是他把翻译普鲁斯特的作品视为安身立命之作的欣慰;也是他以满头白发,沙哑嗓音,懊丧表情,为我们呈现出理想主义者断梦的苦楚。周克希的悲壮,犹如雄鹰不再高飞,游鱼止于活动,而梦想萎缩,多少有些黯然失色。

悲壮的周克希,在通向普鲁斯特的路上,终停下了脚步,因为他懂得适可而止,知道停下脚步后,把前路铭记在心,任云卷云舒、花开花落。

适可而止,留待余生献爱的事业,其志可嘉,其情可悯。毕竟,黑夜终会过去,黎明终将到来,曾经的追梦人没有扔掉手中的火把,去拥抱光明。我意识到,有时候,适可而止的人,与倒在冲锋的阵地上的人,一样伟大。

《中国国门时报》