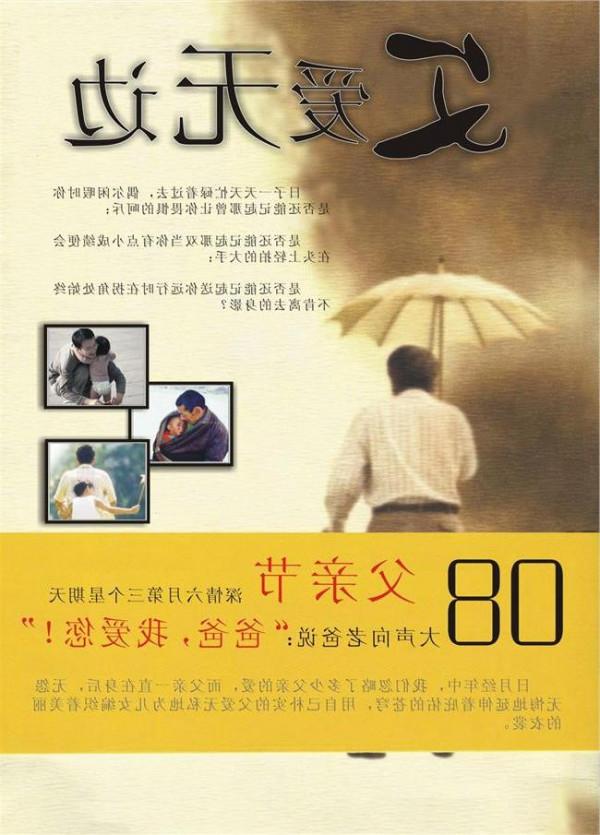

李咏和父亲的故事:那份无法言表的父爱

1998年央视推出了一台娱乐节目《幸运52》。这台节目成就了李咏。成名之后,李咏便将父母从新疆接到北京跟自己一起生活。然而,父子俩的关系有时候就如同刺猬之间的关系——当保持一定距离时,相互牵挂,相互依恋;而太接近时,却又会相互伤害……父亲到北京后,便开始写日记,将他看到的李咏主持的每一期《幸运52》的长处和短处都予以记录并加以分析。

对李咏主持节目的优点,他总是轻描淡写,而对不足和缺点,他却会毫不留情地给李咏指出来。

比如李咏把白居易《琵琶行》“曲终收拨当心画”一句中的“拨”(bo)误读成了ba;某一期节目中,有这样一道题目:“请问,豆蔻年华是指多大年纪的少男少女?”提供的答案是“十三四岁的少男少女”。

其实豆蔻年华指的是十三四岁的少女,不指少男……

父亲老挑刺,李咏觉得很难堪,为了保住自己的面子,他开玩笑地对父亲说:“这是一档娱乐节目,主持人不必很严肃,有一些语病,或者读错一个字也没有什么呀,这样不是可以拉近和观众的距离,或者多给观众一个乐子吗?”

父亲认真地说:“你怎么这么不虚心呢?这样的错误哪叫‘乐子’,这不是‘娱乐’,而是‘愚乐’!

”

有一天,李咏终于没有耐心再听父亲的“批评指正”了,气恼地说:“您总是这样打击我,对您有什么好处?难道您希望看到您的儿子在主持节目时像读教科书那样准确却又死气沉沉才好吗?您多鼓励我一些不好吗?”

父亲也火了:“你都几十岁的人了,怎么就不明白事理?你仔细想想,我这是在帮你,还是在整你?”

当天晚上,妻子哈文也批评了李咏。

第二天起床后,李咏做的第一件事就是给父亲认错。

父亲对自己的关爱,虽然李咏嘴上没有表达感激,但在日记里却将之记述下来:“爸爸,您每天看着我给女儿写日记,您会不会觉得我这样做很枯燥?不会的,我不枯燥!一个父亲对孩子的爱是无穷无尽的,我的孩子是我心中的阳光!

爸爸,您不也是这样爱我的吗?您看了我做的每期节目之后,不一样戴着老花镜有滋有味地在写着观后感吗?爸爸,虽然我在嘴巴上没有对您说,可是在我心中,我发现自己越来越爱您了!”小孙女豆豆出生后,李堡总是抱着她舍不得撒手。

性格内向、不爱说话的他却能跟小孙女絮絮叨叨地说个没完。

看到一向威严的父亲变得这么慈祥,李咏也奇怪了,笑着问:“爸爸,我觉得您好像变了,跟以前完全像两个人了!”

有一天,李咏对父亲说:“爸爸,以前您总是说我很叛逆,其实,我哪叛逆啊?那是在创新呢!

”

李咏以为父亲会附和他的话,哪知,父亲却说:“你现在是比以前出息多了,可你的主持风格虽有值得肯定的创新部分,但叛逆的部分也很重啊!我一直在为你捏着一把汗!担心你太张扬的主持风格会给你带来麻烦啊!

”

2006年5月2日 ,在《梦想中国》重庆赛区海选中,一名大约30岁的女选手在被淘汰后,又跳了一段舞蹈,李咏竟然对她开了这样一个玩笑:“看你跳舞我晚上会做噩梦。”这名女选手自尊心大受打击,最后哭着离开赛场。

李咏此举立刻引发网友强烈争议,“倒咏”声一浪高过一浪。

2007年1月12日 ,《幸运52》节目请了三位少数民族的挑战者,结果维吾尔族姑娘托丽娜在三人中脱颖而出,李咏给托丽娜出了一道题:“请问,秦腔的别称是什么?”

就在托丽娜思索的空隙,为了不冷场,李咏微笑着说:“俗话说得好,八百里秦川尘土飞扬,三千万懒汉高唱秦腔。

”这句篡改过的俗语立即引起台下一片笑声,李咏也情不自禁笑了起来……

节目播出后,陕西人反应异常强烈,认为李咏在公共场合,面对全国观众说有损于陕西人的话,太过分了;有人还特意搜集了一些信息来反驳李咏的“玩笑”,说陕西人非但不懒,还非常勤快。

几天后,李咏在自己的博客上向陕西人民和全国观众写下了致歉书:

“……这个玩笑的的确确开得不妥。虽然调动了现场气氛,但在观众中所产生的后果却是我始料未及的。

作为一名工作多年的主持人,我当然明白观众对我意味着什么。所以此时此刻,我再说什么临场发挥、即兴调动等等的解释都是很苍白的,都无法表达我此时此刻的不安。我现在唯一能做的就是要向那些因为我说的话而受到伤害的观众朋友表示深深的歉意。

”

写完博客后,李咏来到父亲的房间,诚恳地说:“爸爸,这些年来,我一点点地经历风雨,也渐渐明白了您对我的教诲是多么正确!我今后一定多多听您的意见,也请您当我的监督官!”

2007年2月17日 ,中央电视台春节联欢晚会零点报时前,李咏与其他主持人之间互相抢词的“黑色三分钟”发生之后,人们纷纷指责李咏不是忘词就是抢词,甚至有不少观众高呼要他“下课”。

其实这件事的发生是有原因的——因为那几天李咏正患重感冒,春晚上台前,他刚刚打完点滴。

春节晚会的第二天,就在全国媒体哗然、网络上更是对他失常的主持骂声一片时,由于急火攻心,李咏的病情加重了。

刚巧,妻子哈文回宁夏陪父母过春节去了,而李咏的母亲身体又不好,于是照顾他的重任便落到了父亲的肩上。

那天中午,李咏吃完饭后有些恶心,突然“哇”的一声就吐。怕他吐出的东西弄脏床铺,李堡忙用衣服接住他的呕吐物。

看到弄了父亲一身秽物,李咏心里非常难受,说道:“爸爸,对不起!”

父亲笑着安慰他:“没什么!再说,我也不嫌脏啊,你小时候将屎尿拉在我身上也不是一次两次!

”

李咏听得差一点哭了。

听母亲说我是顺产,而且是在当天的晌午。老人们说,这孩子这一辈子都应该是顺利得福的。果然,一切顺理成章,高中毕业我就考进了北京广播学院(现中国传媒大学),毕业后分配到了中央电视台。

之前,总在电视里看到对这幢大楼的介绍,听老师讲这幢大楼里发生的这样、那样的事儿,但没进去过。毕业时全班39个同学(当时是建校以来播音系播音专业人数最多的一个班),只有我一个人走进了这幢大楼,成为CCTV的一名正式员工,记得这个名额还是国家人事部的干部指标。

当年,也就是1991年,央视还没有完全建立起电视节目主持人这个队伍,我是以播音员的角色加入这个团队的。说实话,我打心里对播音这行有点儿抵触,大概是由于毕业实习时认识了太多CCTV拍摄纪录片的大腕,像陈汉元老师、戴维字老师、屠国壁老师,等等,他们让我对在制作机房里熬夜产生了浓厚的兴趣,而无心恪守本分做一名播音员。

架不住我的软磨硬泡和自信满满,CCTV的领导最终答应了我换岗的请求,于是我开始做起记者、编导。我完全有理由相信,这不是领导对我的妥协,而是CCTV对有抱负的年轻人的一种鼓励和扶持。

上个世纪90年代初,交通还不像现在这样发达,工资也不高,但自从做了记者和编导后,我便有机会走遍四面八方,饱览祖国的大好河山,带着摄制组乐此不疲地到处奔波。

在前辈、领导以及CCTV的呵护下,我拍摄制作的作品政府奖也拿了不少。

从播音专业转行到记者、编导,我一干就是六个年头。

本来,记者、编导做得挺好。在《天涯共此时》期间,我整天录像,不是大陆的刘大妈找台湾的王大爷,就是台湾的王大爷急着找失散在大陆的刘大妈;要不然就是给几部大片配音,如《西藏》、《达赖喇嘛》、《香港沧桑》等,其余的时间里我就是东跑西颠地拍片。

意想不到的事儿发生在1997年,那一年香港回归祖国。当时我刚拍完“两岸杰出青年互访”,完成了大型文献纪录片《香港沧桑》的配音,结束了三集系列片《共创繁荣》的总编导工作,就接到中文国际频道综艺节目《欢聚一堂》让我做当家主持的邀请。转了一大圈儿,我又回到了原地——电视节目主持人。