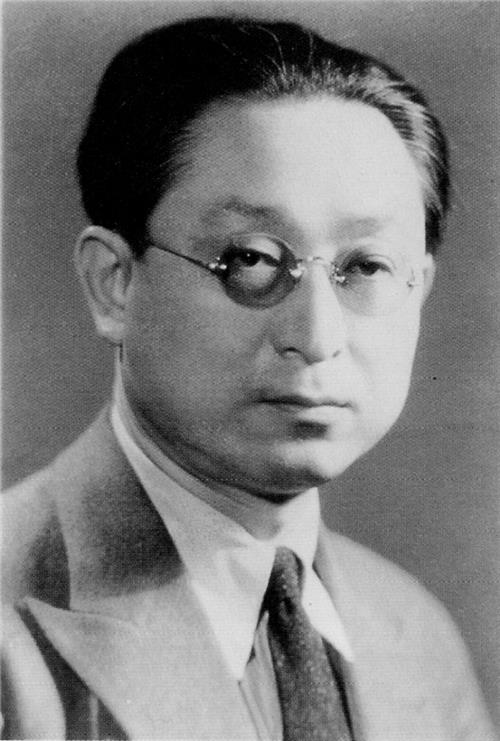

章立凡张申府 章立凡:历史尘封的哲人——记张申府先生

他半生徘徊于学术与政治之间,本可以创立自己的哲学体系,也可以成为政治领袖,但最终两者都没有结果。他有心提携了一位伟人,也无心忽视了一位伟人,栽了花也栽了刺。他参与筹建了一个政党,中途退出后仍与之合作;但当这个政党即将在内战中获胜时,他却又呼吁和平。为此,他在共和国成立后坐了二十年冷板凳,晚年才成为"出土文物"——他就是先父的老友张申府先生。

少年时代翻阅父亲书架上的《新名词词典》,读到"张申府"这个词条,关于他的历史只简述到他被民盟开除盟籍为止。我有一个习惯,就是喜欢刨根问底,于是向父亲询问。他回答说:"申府先生是周总理的入党介绍人,也是我在救国会的老同事。后来因为一篇文章犯了错误,如今在北京图书馆工作,养起来了。"

一 坐拥书城:怡然相忘于历史

美是一切事理的标准。

而忘为人生最大目的。

柏格森说,要活不得不有所忘。

岂但如此,要快活便更不得不有所忘。

——张申府《续所思》

我初识申府先生已是八十年代初,那时刚到中国社会科学院近代史研究所工作不久。有天章伯钧夫人李健生对我说:"我要带你去见见申府先生,他可是你父亲的老朋友。你研究近代史,可以帮他写自传。" 我那时对老先生的历史已有所了解。一天下午,她带我前往阜成门内王府仓胡同29号,见到了久仰大名的申府先生。

这是一个已经破败的大院落,大门敞开着,第一、二进住的是普通居民,后院比较整齐,申府先生就住在后院的正房里。

儒雅、恬淡,是我对老人的第一印象。他端坐在书桌前一张旧转椅里,一头灰白的头发向后梳着,虽然多年没有教书,但仍保持着教授风度。书桌上堆满了书,周围的空间大部分也被书籍占据,其中主要是线装书,还有一些硬皮的外文旧书。房子古老而结实,但多年没有修缮,堆积着一层尘垢,所有的家具也都是旧的,整个环境的色调趋于灰褐色,很符合他的"出土文物"身份。

见章夫人和我进门,老人缓缓起身,互道问候。章夫人说:"这就是乃器的小儿子立凡,他刚到近代史研究所工作。""我和乃器是老朋友了,乃器这个人......唉,可惜了!"老人慢慢坐下,开始用略带河北口音的京腔,与我们叙旧。这时申府先生的老伴关夫人也过来了,她是老先生与前夫人刘清扬离异后再娶的,原籍镶蓝旗(我想是瓜尔佳氏)。关夫人此时已患半身不遂,行动不甚方便,但目光是锐利的。

章夫人很健谈,与老人一直谈到傍晚时分,谈的都是民盟和农工两个党派的新闻旧事,我则用目光四下扫描老人的藏书,经过"文革"的劫难,一个知识分子能保存下这么多书,真是令人羡慕。这时房门开了,一位品貌端庄的女孩走进来,她就是申府先生的掌珠燕妮,刚刚从单位下班。

这天章夫人跟申府先生说定了一件事,就是要他抓紧时间写回忆录,并指定我协助,此后我一度成为他家的常客。那时还不时兴"口述史学"的名词,但我后来做的事,也是这个路数。

我大体上每周去张府一次,记录他所谈的往事,并根据查到的史料予以核实,按时段整理成文。毕竟是故人之子,老人对我的态度很自然也很亲近,凡是我提出需要了解的问题,他都尽可能地满足。但他从不为追忆某件事而冥思苦想,而是一切随缘。

按照"遗忘律",人到了上年纪的时候,对越远的事情记得越清楚,越近的事情则越模糊。申府先生那时已年近九旬,我所记录的往事中,青少年时代最详尽,中年以后的回忆则只剩下片段了,很难连串成一部回忆录。于是我提出想看看老人的日记,结果大失所望。

他的日记写得极其简单,比如抗战期间在重庆的日记,往往是某月某日,过江,买烧饼一枚,用钱若干。我怀疑这中间或许有什么隐语,因为那正是救国会和其他党派筹划组织中国民主政团同盟的时期,但老人却什么都记不得了。

老人曾被历史遗忘,待到历史想起他的时候,他却记不起历史了。

回忆录的撰写工作最后不得不中止,我把整理出来的记录交给了燕妮,后来她又整理了一些,在老先生逝世后收入《所忆——张申府忆旧文选》一书。为此我曾提醒李健生先生:"申府先生的回忆录动手太晚,有很多事情记不起来了,我的任务没有完成。您得趁记忆力还好,抓紧时间写回忆录。"李先生说:"我是要写的。"但她身为全国政协常委,社会活动太多,辞世后留下的回忆录也象《所忆》一样,只是薄薄的一册。

史家不忍遗忘,哲人情愿遗忘。申府先生早年就写下过这样的话:"知道一切,恕宥一切。忘了一切,乃得一切。"

也许对老人而言,遗忘真是一种快乐。如今我只能翻开尘封的笔记,搜寻往日的雪泥鸿爪......

二 邃密求真:从数学转向哲学

数学是科学的规范。

哲学是学之学。科学利用厚生。哲学正德明伦。

——张申府:《所思》(其一)

如果不是一段阴错阳差的求学史,申府先生可能成为数学家,那他就成不了周恩来的入党介绍人,中共党史也许就会因此改写。

老先生1908年在顺天高等学堂中学班学习时,与同学朱羲胄、李毓、李光宇、刘同度相友善,他早年的排满革命思想,即是受朱羲胄影响。该校当时有两个公认的怪人,一是梁焕鼎(漱溟)、一是郭仁林(愿名人麟,号晓峰),学级都比他高两年,后来皆与他成为至交。1912年顺天高等学堂停办,申府先生转入北京高等师范学校附属中学,翌年又考上北京大学预科。他回忆说:

"我在中学时期对数学很感兴趣。当时北大数学系主任冯祖荀,是我叔叔在京师大学堂时的同学,他注意到我在数学方面的特长,就特意给我以指导和提携。记得有次冯在一个讲演会上讲演,看到我也在听讲,便叫着我的学名说:‘张崧年,你来讲讲。'以后他又鼓励我报考北大数学系。

1914年我考入北大,当时预科尚未毕业,按规定无文凭的学生只能考北大文科,我就是先考入文科哲学系,又通过冯先生的关系转到理科数学系的。没想到这样一来,我又对哲学发生了浓厚的兴趣。"

他还在另一篇文章中回忆说:

"到了数学系,我又不能忘情哲学。所以对数学正课常 用心理会,而纵情读哲学书,尤其逻辑书。逻辑这个名字,自从民国元年(1912)读章行严(士钊)先生在《民立报》上发表的文章,我已经很熟悉。同时也读了些严几道(复,又字又陵)自己的译著。

所以我以后所最重视、最集中学的只是数理哲学,数学的哲学,数学基础,而最中心在数理逻辑或称数学的逻辑,也就是数学样的逻辑,或数学里的逻辑。也可以说,我所说的是兼乎数学与哲学的,也是介乎数学与哲学的,是数学与哲学之间的东西。"

其实申府先生对哲学的兴趣,在中学时代已经萌生。他说:"我当时对《老子》虽不真懂,而甚喜读。" 在1912年给《民国报》投稿时,他给自己起名张弓,号见素,即是受古人老子的影响。老先生平生喜欢写短文,则是受时人于右任的影响。

他曾回忆说,"当时于右任常以"骚心"的笔名,在上海《民立报》上发表一些短小精悍、生动泼辣的文章,对我的思想影响很大,我也写了一些短小的文章,发表在京津同盟会的机关报《民国报》上,总题目为‘零金碎玉'。"当时他的老同学郭仁林、梁漱溟都是该报编辑,总编辑是孙炳文(孙维世之父),他自己也曾在那里短期工作。

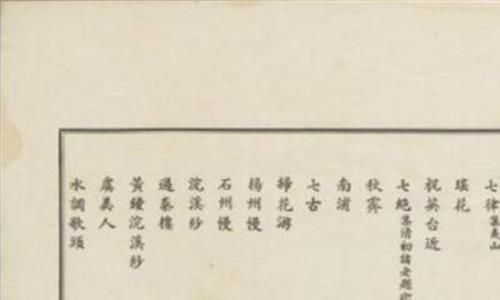

翻开老先生早年所著哲学随想录《所思》,开卷便说:"自然与人,个人与群;东西思想所由分,人生问题于此尽。"简洁的文体如同一本白话版的现代《老子》,充满着辩证法的睿智。这本薄薄的小书我读过不止一遍,每遍都会有新的领悟。

三 "五四"人物:过从于师友之间

有的人是要日进有功的,有的人则翔而后果。这或者也是改良者与革命者的一个分点。

过者皆不当。

——张申府《续所思》一二五

申府先生回首往事,谈自己少,谈朋友多。而他当年的这些老朋友,虽然后来政治倾向不一,甚至不乏"过而不当"者,却几乎个个在历史上留下脚印:

民国五年(1916年)我因同窗好友郭仁林与李大钊的同乡关系,结识了从日本回来的李先生。记得李先生曾以"亚细亚学会"的名义,在湖广会馆邀蔡元培、陈独秀、章士钊、张继、李石曾(可能还有吴稚晖)等在会馆演讲,其中蔡先生口才最好,不紧不慢,抑扬顿挫。

当时李石曾、蔡元培、吴稚晖等都是欧事研究会的负责人,蔡先生在民国六年出掌北大,请章行严(士钊)做教授及图书馆主任,章让主任一职于李大钊。我认识行严先生可能是因为蔡元培介绍。此前章主编的《甲寅日刊》上登过我一篇讨论青年问题的长文,因此他已知道我。我曾请行严看文章,并送书给他看。

这时陈独秀任北大文科学长,常去李处闲谈,我亦与之熟识了。后一同办《每周评论》。陈独秀对我影响较大。陈有一次散发传单被捕,关在警察厅,半月后获释,我们一起到他家欢迎。

我认识鲁迅是在北大二院(北河沿)开大会时,和周作人也很熟,至今还保留着他的很多信。高长虹也是在北京认识的,当时我已在北大任讲师。我和顾颉刚的宿舍毗邻。

王光祈、陈愚生是少年中国学会的活跃人物,曾琦、李璜、恽代英、李大钊和我都是其成员,经常借李大钊的办公室开会。我在学会刊物《少年世界》上发表过文章,该会分裂前四川人居多。

民国六年我在北大肄业时,胡适刚回国。我到他的宿舍(马神庙西斋)中初见。我在《少年世界》上谈过美国的情况,有些情况胡适还不知道,我们一起谈了三个小时,午饭都忘了吃。

我认识罗家伦、傅斯年时候已在北大任助教,在图书馆主任室中常常遇见他俩。 "五四"前某日,我和李大钊在主任室又碰到他们,这样就认识了。两人对我说:我们原来以为您是教授。他们办了《新潮》杂志,社址就设在主任室北边的一个房间,我和汪敬熙也是该社成员。

傅孟真(斯年)和我意见相左,争论很多。他不同意我的激进观点,曾多次通信作激烈的争论。"五四"那天下午,我和李大钊在主任室闲谈,罗家伦跳进来说:我们把赵家楼烧了,傅斯年鞋掉了一只。刘清扬被捕,有一天津南开学生(名字不记得了)也被捕。

五四"前"刘清扬常来图书馆,李大钊也常去天津,与之结识。天津学生是刘带头的。1920年 "觉悟社"全体到北京,在陶然亭慈悲庵招待进步人士,共商"改造联合";由刘清扬主席,郭隆真、张若溟接待,李大钊、陈愚生和我代表"少年中国学会"应邀出席,刘清扬、周恩来、李大钊和我都讲了话。我与周恩来由此相识,以后周来京,常一道在来今雨轩茶话。

四 建党退党:从革命回归学术

社会的问题在于群与己。

学问的问题在于全与分。

——张申府《续所思》

1920年初,"南陈北李"与申府先生等已开始酝酿创建共产党之事。他回忆说:"1920年8月创党,北京有李和我两人,第三个要发展的就是刘清扬。她曾和张国焘代表全国学联到南洋募捐,刘在严氏小学任教,张当时是北大学生。暑期回来,我和李大钊在北大图书馆主任室和刘谈话,希望发展她入党,刘不同意;张国焘同意入党,因此第三个党员是张国焘。"

同年冬,申府先生以蔡元培先生秘书的名义,到法国深造。这也是他父亲张濂先生早年的一个心愿。申府先生曾对我说:"家中人以父亲对我的影响为大。父亲年轻时脾气不好,老时就好了。我在京时,有一次在柜子上用小纸写了一个"碧"字。父亲某日看见,问母亲何人所写,母亲答长崧(我的小名)写的。父亲颇为赞赏。我十二、三岁时,某日早晨醒了,父亲对我说,希望你将来出国留学。我一直记着这话,后来做到了。"

行前他曾到上海,住法租界渔阳里陈独秀家中,这是中共筹备时期的中央所在。他说当时在上海的党员,还有施存统(复亮)、沈雁冰、陈望道、杨明轩等。

11月间申府先生随同蔡元培先生登上了去法国的轮船,同行的还有留学生李光宇、徐彦之、陈大齐、刘清扬、郑毓秀等。年底抵达法国,他见到了先期到达的周恩来。

李大钊、陈独秀在国内就委托他到法国后继续发展党员、建立党的组织。安定下来之后,申府先生于1921年初发展了刘清扬入党,又一同介绍周恩来入党,并与后来到达的党员赵世炎、陈公培在巴黎成立了共产党小组。

申府先生1923年底取道苏联回国,(点击此处阅读下一页)