怀念陈衡哲 那些让人永远感怀的风雅:任鸿隽、陈衡哲以及“我的朋友胡适之”

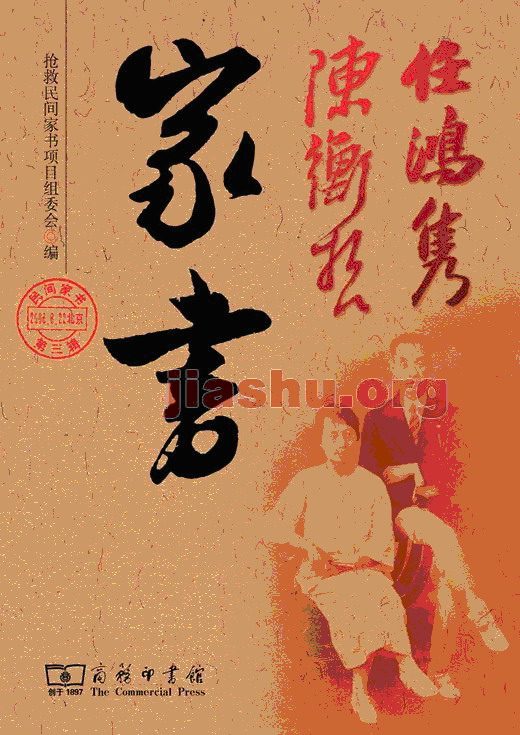

图: 任鸿隽、陈衡哲订婚日与胡适合影(1920年8月22日于东南大学)

民国史上,有句“世说新语”式的佳话,那就是——“我的朋友胡适之”。据唐德刚《胡适杂忆》称,此语出处无考,但适之先生颇为得意。此话凸显的,并非胡适的学问或贡献,而是其性情、声望与人缘。如此具有个人魅力(或曰“磁性人格”)的学界领袖,自然是朋友遍天下;可也正因此,容易成为某些有心人“拉大旗当虎皮”的绝好道具。鱼龙混杂中,最当得起这句话的,或者说最有资格说“我的朋友胡适之”的,当推任鸿隽、陈衡哲夫妇。

“我们三个朋友”

在学界日益八卦化的今日,人们很难以“平常心”来理解任鸿隽(1886—1961)、陈衡哲((1890一1976)、胡适(1891-1962)之间的友情,以及其中蕴涵着的兼及传统书生与西洋绅士(淑女)的“风雅”。略为排比三件诗作,看看当事人如何陈说。

《尝试集》中的《我们三个朋友》,副题“赠任叔永与陈莎菲”,其中有曰:“别三年了,/ 又是一种山川了,—— / 依旧我们三个朋友。/ 此景无双,/ 此日最难忘,——/ 让我的新诗祝你们长寿!”此诗写于一九二○年八月二十二日,地点是在南京。那天下午三点,任、陈订婚于南京高师的梅庵;晚上,邀胡适至鸡鸣寺,在豁蒙搂用餐,胡适当场赋诗。此诗收入中国现代文学史上最早的新诗集,故“我们三个朋友”一说广为人知。

在胡适一九二二年二月四日的日记中,粘附有陈衡哲写于同年正月三十一日的《适之回京后三日,作此诗送给他》,为便于对比,取同样抒发依依惜别之情的最后一节为例:“不能再续!/ 只有后来的追想,/ 像明珠一样,/ 永远在我们的心海里,/ 发出他的美丽的光亮。”

一九三七年十二月,任鸿隽在庐山撰《五十自述》,提及美国留学时如何与胡适、陈衡哲结下深厚情谊,解释《尝试集》中何以有《我们三个朋友》之作,以及“吾亦作减字木兰词以答之”。任词未见,不好妄加评论;胡诗过于直白,陈诗的比喻也未见高明,只能说尚属妥帖。

当然,“尝试”期的作品,不应苛求。更重要的是,此乃儒家诗学“兴观群怨”的“群”,主要功能在借吟诗填词交流思想感情,增进友谊,达成社会和谐。“我们三个朋友”间的诗文往来,更多体现相互间的理解与体贴,还有文学创作以及学术研究、教育活动中的相互支持。在以下几则逸事中,所有这些,都得到了很好的体现。

新诗诞生的故事

不必做复杂的历史考证,单是翻看《尝试集》,也能感觉到胡适与任、陈夫妇的交情非同一般。诗题中有《“赫贞旦”答叔永》、《送叔永回四川》、《将去绮色佳,叔永以诗赠别,作此奉和,即以留别》,还有副题“别叔永、杏佛、觐庄”的《文学篇》、副题“送叔永、莎菲到南京”的《晨星篇》,以及注明“赠任叔永与陈莎菲”的《我们三个朋友》。

更直接的证据来自《文学篇》的“小序”:“若无叔永、杏佛,定无《去国集》。若无叔永、觐庄,定无《尝试集》。”

关于任鸿隽等人如何促成胡适的白话诗尝试,从一九一九年八月的《我为什么要做白话诗——〈尝试集〉自序》,到一九三三年底撰写的《逼上梁山——文学革命的开始》,再到五十年代的《胡适口述自传》,经由胡适本人的再三追忆与阐发,连一般读者都已耳熟能详。

值得注意的是,在白话诗写作的“尝试”中,任君所扮演的角色并非“同志”,而是“论敌”。正是绮色佳时代的诗友任叔永的反讽与戏拟,促使胡适发誓从三事入手进行“文学革命”,甚至填了那首气魄非凡的《沁园春。

誓诗》——“文章革命何疑!且准备搴旗作健儿。” 至于“《尝试集》的近因”,据说也是由叔永的批评引起的。在胡适的眼中,老朋友任鸿隽的挑剔、反驳乃至讥笑,实为其从事白话诗“实验”的一大动力。

因胡适在谈论白话文学起源时的再三铺陈,世人对胡、任之间的争论多有了解;至于“我们三个朋友”中不太抛头露面的陈衡哲,其实并非与此毫无关涉。这一点,一直到一九二八年撰《〈小雨点〉序》时,胡适方才有所陈述:

民国五年七八月间,我同梅、任诸君讨论文学问题最多,又最激烈。莎菲那时在绮色佳过夏,故知道我们的辩论文字。她虽然没有加入讨论,她的同情却在我的主张的一面。不久,我为了一件公事就同她通第一次的信;以后我们便常常通信了。她不曾积极地加入这个笔战;但她对于我的主张的同情,给了我不少的安慰与鼓舞。她是我的一个最早的同志。

在美国的最后一年,胡适“和莎菲通了四五十次信”,其中不少涉及诗文创作。这种同道之间的互相支持,确实给正在从事“孤独的文学实验”的适之先生很大的安慰与鼓舞。可要进一步推断,将陈坐实为胡写作新诗的“烟丝批里纯”(Inspiration,即灵感),而且断言,“所以新文学、新诗、新文字,寻根究底,功在莎菲!

”(参见唐德刚《胡适杂忆》第196页,华文出版社1990)则又未免言过其实。之所以不认同唐德刚的“大胆假设”,理由很简单,未同莎菲通讯之前,胡适已开始新诗的尝试。

话题其实应该掉转过来,不是莎菲女士刺激了适之先生的写作灵感,而是胡、任之争以及胡适的大胆尝试勾起了莎菲的文学兴趣。“民国六年以后,莎菲也做了不少的白话诗”,其中好些还是寄给胡适并请其推荐给《新青年》或编入《努力周报》。

一九二二年十月上海亚东图书馆刊行的增订四版《尝试集》,冠有胡适一九一六年八月四日答叔永书。以早年书札作为“代序一”,这既体现适之先生“历史进化”的眼光,也可看出其对老朋友的尊重。更值得关注的是,此“增订版”是在同事鲁迅、周作人,学生俞平伯、康白情,以及留美时期的诗友任鸿隽、陈衡哲夫妇的协助下,才得以完成的。

任鸿隽和陈衡哲,一个坚持“无体无韵”的白话诗不是诗,一个则是胡适白话诗写作“最早的同志”,请这两位老朋友来帮助删诗,自是好主意。问题在于,胡适似乎更看重周氏兄弟的意见,未免有些怠慢了老友。因为,如果仔细比勘,不难发现一个有趣的现象,即任、陈的不少意见,实际上并没有被胡适采纳。

这当然不能全怪胡适,因其牵涉到刊行增订四版的目的,并非“飞鸿踏雪泥”,而是诗史留印记。倘若像《蔚蓝的天上》那样,“豫才删,启明以为可存。

莎菲删,叔永以为可删”,那很好办,三比一,删。可仔细品味,叔永、莎菲夫妇的意见中,有些不牵涉艺术鉴赏力之高低,而只是基于怀旧心理。如《虞美人?戏朱经农》“叔永以为可留”,《寒江》“莎菲拟存”,看中的未必是艺术,很可能只是对于共同的留学生涯的怀念。

《送叔永回四川》俞平伯以为可删,目录页以及正文也都已用红笔圈掉,可仍有莎菲用铅笔做的批注:“A good historical record .keep ? ”(“一份很好的历史记录,保存?”)以上三诗,最后都没能进入新版。显然,胡适之所以修订并重刊《尝试集》,主要目的不是纪念友情,而是为“文学革命”提供标本。

《西洋史》的魅力

作为第一代受过良好西方史学训练的大学教授,陈衡哲很快辞去北大教职,转而持家兼著述,其主要作品有商务印书馆出版的《西洋史》上下册(1924、1926)以及《文艺复兴小史》(1926)等。前者乃高中教材,后者收入“百科小丛书”,不用说,也是普及读物。书是好书,只是相对于原先的自我期待,我想陈教授不会十分满意的。

陈衡哲一九二七年为《西洋史》六版撰序,感谢丁文江、何炳松、胡适等友人的热心帮助,更称:“但给我帮助最多的,自然是任君叔永,因为不但这书的原稿,都承他替我仔细读过;而且假使没有他的赞助与信心,这两书或将因为我的多病及历年时局的不靖,至今尚不曾出现。”

已经成为学界领袖的胡适,公私兼顾,在《西洋史》下册出版后不久,撰文推介。一九二六年九月出版的《现代评论》第四卷九十一、九十二两期,刊有胡适的《介绍几部新出的史学书》,共表彰陈垣《二十四史朔闰表》、顾颉刚《古史辨》以及陈衡哲的《西洋史》下册等三书。

胡适称:“陈衡哲女士的《西洋史》是一部带有创作的野心的著作。在史料的方面她不能不依赖西洋史家的供给。但在叙述与解释的方面,她确然做了一番精心结构的工夫。这部书可以说是中国治西洋史的学者给中国读者精心著述的第一部《西洋史》。在这一方面说,此书也是一部开山的作品。”

胡适那代人,身处大变革的时代,喜欢“但开风气不为师”,故“开山”以及“第一部”特别让人振奋。可时过境迁,八十年过去了,学界早已是“天翻地覆慨而慷”了,当初曾畅销一时的高中教科书《西洋史》,还能读吗?我的回答是:还能读,而且,还有不错的市场前景。不信请看一九八八年辽宁教育出版社的重印本,以及二○○七年东方出版社的插图本——只是二书均缺学术性的序言,毕竟是憾事。

胡适的书评写得很认真,不仅仅是为朋友说好话,而且搔到了痒处:“史学有两方面,一方面是科学的,重在史料的搜集与整理;一方面是艺术的,重在史实的叙述与解释。”“这样综合的,有断制的叙述,可以见作者的见解与天才。

历史要这样做,方才有趣味,方才有精彩。”“作者的努力至少可以使我们知道西洋史的研究里尽可以容我们充分运用历史的想象力与文学的天才来做创作的贡献。”这三句话大有深意。在我看来,胡适的基本判断是准确的,《西洋史》的好处不在专业深度,而在于作者的“精心结构”,以及“叙述与解释”方面的特殊才华。而这,也正是作者的自我期许。

编的是高级中学教科书,“但著者的目的,兼在以西洋历史的常识供给一般人士,故并未为教科书的体例所限”(陈衡哲:《西洋史》序);如此编写原则,使其得以腾挪趋避,而不严格按照教学大纲“亦步亦趋”,故几十年后还能阅读。

而此书之所以能兼及教科书与一般读物,其诀窍在于作者相当高超的叙事技巧。陈衡哲称:“我编辑此书时,有一个重要的表鹄,便是要使真理与兴趣同时实现于读书的心中。我既不想将活的历史灰埋尘封起来,把他变为死物,复不敢让幻想之神将历史引诱到他的域内,去做他的恭顺奴隶。

或者因此之故,我将不能见好于许多的历史家及专门文学家,但我若能藉此引起少年姊妹兄弟们对于历史的一点兴味,若能帮助我们了解一点历史的真实意义,那我的目的也就达到了。”(同上)既然是学问家的著述,自然注重知识的传授;但因作者讲求文章技法,其笔墨情趣自有生命——学问早已过时,可此书依旧让人怀念,诱人阅读、品味。

不信的话,请读读以下两段话。《西洋史》第一编第五章“希腊古文化”的结论部分,有这么一段:

希腊文化的性质,是与他的地理最有关系的。因为他有一个宜分不宜合的地理,所以产生了无数小城邦,因为无数互相竞争的自由小城邦,所以一方面产生了一群爱自由的小民主国,而不幸终于得到了政治上的破产,一方面却产生了一个空前绝后的优美文化。

同时,因为天时的和暖和山川的秀丽,希腊的人生观也就趋向“现在”和“此地”,希腊的美术也就充满了生命之乐的美感了。希腊人的中庸态度,也是他们的优秀而小巧的环境的产物;而他们生活情形的简单,也是天然之美引诱的当然结果——碧蓝的天空,油绿的草茵,不比雕梁画栋更美丽吗?

再看第三编第一章“文艺复兴”的结尾部分:

但是诗人说得好,“落红不是无情物,化作春泥更护花”。上古的末年,西罗马帝国既遭蛮族的蹂躏,而罗马的文化却并不曾以此忘其天职,结果是中古末年古文化的大复活。意大利的文艺复兴,又何尝是无情之物呢?他虽受了外来武力的摧残,化为泥土,但他却不曾因此绝了希望。

这泥土怀着文化的种子,却跟着他的摧残者走入了西欧各土,后来便在那里发芽展叶起来,为近代产生一个灿烂的文化。由此可知,武力的胜利在一时,文化的胜利在永久。意大利所受的委曲不过数百年,而他在文化史上的功绩却真是千古不朽的了。

八十多年过去了,中外史家关于文艺复兴的论述,肯定远比这深刻、全面,但如此娓娓动听的评述,并未因时间流逝而失去魅力——有时候,“表达”本身便是“学问”,便有独立的存在价值。

原南开大学教授朱维之编《陈衡哲散文选集》,收入《历史小品》十则,便很有见地。朱先生所撰《序言》,引述《西洋史》中若干文字,然后称:“这样的历史插曲,可算是历史随感或历史小品。在她的《西洋史》中随处可以看到这样的小品文或历史随笔。例如上册的末尾处的《纪念但丁》,本来是一篇独立的散文。……本书选入陈衡哲的历史小品十则,供读者欣赏,并可以从此看出这位历史学家兼文学作家的散文特色。”