许广平和鲁迅的后代 饶佳荣:再现鲁迅和许广平的爱情生活

从看似微不足道的细节中,杜博妮凭借其敏锐的眼光,为我们展示出鲁迅和许广平(注意是两个人,而不仅仅是鲁迅)平凡的生活及时代风潮在他们身上的烙印。

1925年3月11日,四十四岁属蛇的天秤座男教师收到了二十七岁属狗的水瓶座女学生的来信。开始只是这对师生严肃而认真地讨论问题,未曾料到由此一发而不可收拾。不久,做学生的就不再“恭谨”,反称老师“傻子”、“‘孩子气’十足”,而老师也放下“师道尊严”,不再瞻前顾后,不再畏畏缩缩,他终于宣布:我可以爱!

1932年,这对男女将他们在北京(1925年)、厦门-广州(1926-1927年)、北平-上海(1929年)三个时空的通信,稍作编辑后,交青光书店出版。名曰《两地书》。

没错,这对师生恋的主角就是鲁迅和许广平。

后来,人们得知,《两地书》出版时对原信作了增删修改,许广平的信删改尤多。但不管怎么说,这捆别致的情书,将“学校风潮,本身情况,饭菜好坏,天气阴晴”公之于众,让人一窥男女主角的私生活。《两地书》与原信一显一隐,在在突显出著作者(尤其是鲁迅)的隐私观。杜博妮(BonnieS.McDougall)就认为,鲁迅和许广平对隐私的追寻是《两地书》隐含的主题。

《两地书》读者固然不少,但学界似乎并未予以足够的重视。除了王得后的《〈两地书〉研究》,此后二十年没有一部系统的专著产生,而《现代中国的情书与隐私》(Love- lettersandPrivacyinModernChina:TheIntimateLivesofLuXunandXuGuangping)改变了这个局面(值得一提的是,作者也是英文版《两地书》的译者)。

它指出,《两地书》及原信有多方面的重要价值,包含了有关鲁迅的丰富资料:他的生活、他对文学和生活的见解、他的人生观、他的“性”情、他的日常习惯、他易怒的性格、他的烟酒嗜好,甚至他对自己矮个子的敏感(207页)。

正是从这些看似微不足道的细节中,杜博妮凭借其敏锐的眼光,为我们展示出鲁迅和许广平(注意是两个人,而不仅仅是鲁迅)平凡的生活及时代风潮在他们身上的烙印。

隐私侦探

“比起《两地书》来,原信自然更丰富,更生动,特别是有更多的细致的心理活动的表现。但《两地书》却更准确,更精炼。”较早目睹原信的王得后如是说。那么,“更丰富更生动”与“更准确更精炼”之间,到底有些什么秘密呢?

在王得后研究的基础上,杜博妮尽其文本精读的本领,对这些或大或小的变动分门别类作了巨细靡遗的梳理和分析。限于篇幅,本文只能择要谈一谈。

称谓是书信不可缺少的一个“小物件”。抬头和落款往往揭示了发信人和收信人之间的关系。《两地书》原信的称谓相当多样:她的第一封信称他“鲁迅先生”,署“谨守教的一个小学生许广平”,是很正式的书信格式;第二封信抬头“鲁迅先生吾师左右”,自署“小学生许广平”……第六封信称“鲁迅师”,署“小鬼许广平”,下款已有微妙的变化;两天后,她第一次拜访鲁迅寓居,4月16日的信说“‘秘密窝’居然探险(?)过了!

”,师生的界线已开始模糊,显然他们之间已萌生出亲昵的感情。

而他这一时期的信大都称她“广平兄”,自署“鲁迅”或“迅”,从称谓上几乎看不出情感的起伏变化。而“害马”野性难驯,“得寸进尺”,愈加淘气,径称他“嫩弟手足”、“嫩棣棣”。至此,两人大写“滑稽文”,绵绵情意,跃然纸上。

厦门-广州时期,他的上、下款仍是欲亲反疏的“广平兄”和“迅”,她则用上了 “MYDEARTEACHER”和“YOURH.M.”的新发明。最妙的是第三期,“小白象”成了他的代号,“乖姑”、“小刺猬”、“小莲蓬”则成了她的芳名,他还常常在落款处别出心裁地画一头小象,有时鼻子高扬,若奋然奔驰,有时则静卧一隅。不过,这些浓得化不开的darling、honey在《两地书》中都隐去了,换上比较庄重的称呼。

本书的一个好处是,它就像竹子一样,每到节点就会仔细地来个Summary。关于称谓,杜博妮有个独特的发现:第一次分别给男女主人公带来了痛苦和新的不确定性,但是当鲁迅最终决定投奔广东与许广平会合时,他的毛笔书法也奔放洒脱起来;第二次分别时,他们无拘无束地“谈情说爱”,而这一次年将半百的鲁迅更加playful(111页)。

称谓上的变化,像窗户纸一般一捅即破,甚至不消说你可能就注意到了;但信中有些“小动作”,精明的你未必初次遇到就两眼放光。

在厦门大学任教时,鲁迅班上有五个女生。他信誓旦旦地向爱人同志报告:“我决定目不邪视,而且将来永远如此,直到离开了厦门。”对此,许广平回道:“‘邪视’有什么要紧,惯常倒不是‘邪视’,我想,许是冷不提防的一瞪罢!”接下来的一句话被删掉了:“这样,欢迎那一瞪,赏识那一瞪,必定也能瞪的人,如其有,又何妨?”在杜博妮的指点下,我才意识到:作风泼辣的密斯许吃醋了!(143页)

如果说这一“瞪”意在挑战女同胞的神经,那么,下面这个“小动作”就有点考验历史学家的想象力了。

许广平第一次探检“秘密窝”之后,给鲁迅写信:“归来的印象,觉得在熄灭了的红血的灯光,而默坐在那间全部的一面满镶玻璃的室中……”收入《两地书》时,“默坐”的“默”被delete了。杜博妮认为,这个deletion有特别的含义:“静坐 ”、“默念”似乎是在想象或回忆他们的亲密接触(love-making),可能还伴随着独自抚慰(solitarymasturbation)(144 页)。

我不敢说作者的联想太弗洛伊德,因为她接着就指出,原信中每处“默坐”“默念”享受的都是或删或改的“待遇”。有此“证据”,心细如发的文本解读者也会遐想翩翩吧。不过,作者很谨慎,并没有下定语。

身体处于公私相混的领域。福柯之后,身体史方兴未艾。杜博妮自然是“预流”的弄潮儿。《两地书》中与此相关的材料不多,但作者披沙拣金,颇有斩获:休息和睡眠、洗浴和个人卫生、排泄、饮食、身体健康状况、抽烟、喝酒,都没逃出她的掌心。

单说不登大雅的shitandurine,杜博妮综览中西书信后指出:近世人们鱼来雁往,很少涉及这个私人话题,情书中更是凤毛麟角;而中国人的信件尤其“干净 ”。至于《两地书》,作者发现鲁迅信中有两次提到“小解”,都写于厦大期间,客观上是因为当时学校设备不完全,黑灯瞎火只能“随便”(154页)。

上文所谈大都属于鲁迅和许广平个人的私事,自然受到一级保护(不过两处“小解”均未删)。《两地书》还涉及他们的家人、朋友和同事。关于家人的批评及私事,如周建人的师生恋、经济困难及饮酒习惯,都没有出现在《两地书》中。兄弟失和是鲁迅的心头之痛,许广平信中有五次提到周作人的名字,只有两次保留下来。看来,兄弟不睦属于最私密的事件(164页)。

原信对朋友的批评到了《两地书》中往往变得更温和,要么就删掉;但是有些招惹了鲁迅的人,如高长虹,则增加了对他的abuse,不过涉及高氏本人的某些隐私(如他给冰心写情书一节)还是delete了。朋友和仇敌的名字都乔装打扮过,但是为顾颉刚等人起的化名却使读者觉得鲁迅对他们的攻击更厉害了(170页)。

“新女性”许广平

我们读《两地书》时,很容易忽视另一位主角——许广平。跟鲁迅的这些通信,无疑是她一生中最重要的文字之一。王得后在《〈两地书〉研究》中坦承:“最惭愧的是关于景宋(按:即许广平)的写得太少。”

江勇振在《星星、月亮、太阳——胡适的情感世界》这本“奇书”中批评胡适研究者的“男性中心观”,认为他们忽视了江冬秀、曹诚英、韦莲司等女主角的主观能动性,忽视了她们的激情、相思、哀怨与煎熬。这个批评鞭辟入里。

在鲁迅的婚恋研究中,似乎也存在这种弊病——重鲁迅,轻许广平。杜博妮则试图肯定许广平在鲁迅最后十多年的人生中所扮演的举足轻重的角色。她以“‘坐在头一排’的许广平”作为故事的开篇,或许不是毫无用意的。作者说,当许广平初次执笔给她的老师写信时,她在思想和两性情感上已经是一位开放通达的“新女性”。

如所周知,在这场师生恋中,是许广平用她炽热的激情打消了他重重顾虑,使他焕发青春,重新思考和设计人生。但是,他们同居后,许广平想找工作,鲁迅却没有全力支持,她便“忘了自己”,不到外面做事。在这里,许广平的遭遇和韦莲司一样,以“家庭的需要”(family'sclaim)为先,牺牲了自己的事业。

《两地书》对许广平的信删改特别多,尤其是涉及政治观察和政治活动的部分。杜博妮精心比勘,发现这些删改主要是许广平对北洋军阀政府、国民党和共产党及其政治活动以及相关人物的评论,鲁迅的信则添加了这方面的内容,结果使得鲁迅在《两地书》中显得更具战斗性。

但事实是,许广平通过自己的政治活动影响了鲁迅,当时她对党派政治的认识在许多方面比鲁迅更深入,思想也更激进。“正是为了替她辩护,鲁迅才‘走出壕堑’,首次在全国范围内发出政治抗议;也是因为她再三敦促,鲁迅才最终接受了中山大学的职位。”(207页)

虽然作者尽力描绘许广平的人生,但可能因题材所限,有些很有价值的材料未予利用,颇为可惜。比如,许广平写过一出独幕剧《魔祟》:时间是“一个初夏的良宵,暗漆黑的夜,当中悬一弯娥眉般的月”,地点是“一间小巧的寝室,旁通一门,另一间是书房 ”(极像西三条胡同二十一号宅),内容是B的爱者G完成工作后,“放轻脚步走到床前,扒开帐门,把手抱住B的脖子,小声的喊着B,继而俯下头向B亲吻……B不久重又睡下,这时床上多添了一个G……”这出“良宵”的确让读者想入非非,更让人浮想联翩的是,这篇作品许广平生前并未发表,但一直保存着,后收入她的文集。

如果有这些内容垫底,上面提到的作者对“默坐”的推测或许就不至于显得突兀了。

换一双眼睛看鲁迅

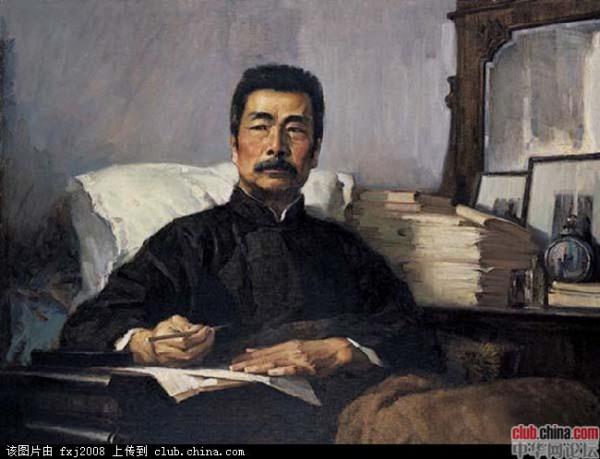

曾几何时,鲁迅成了一座牌坊。

是的,这个人是非分明,爱憎热烈,一生笔战无数,临终犹称“一个都不宽恕”。爱他,憎他,自在情理之中。可是,近年来颇有一些被扭曲和主动扭曲的学者往往带着扭曲的眼睛看鲁迅。结果如何,可想而知。

俗话说:欲知其人,必先读其书;欲深知其人,则非读其书信与日记不可。读鲁迅日记,我们看到,这个绍兴佬郁闷的时候偶尔也会买彩票撞大运,高兴的时候也会洗洗脚。不过,相较之下,他的书信更有读头。这个“世故老人”就曾明确表示,尺牍的一个功用就是让读者于隐微处看出一个人的真实。

虽然《两地书》“既没有死呀活呀的热情,也没有花呀月呀的佳句”,但其中布满寻常的细节,有意趣盎然的游戏笔墨,有“怜子如何不丈夫”的舐犊之情,也有“以沫相濡究可哀”的患难深情。总之,绝不只是横眉怒目的战士,更不是泥雕木塑的硬邦邦的偶像。

经由这些隐秘的材料,我们可以换一双眼睛看这个二十世纪中国的大异端。藉此,我们方能找回“被扭曲的鲁迅”,更重要的是,我们方能找回“被扭曲的自己”。