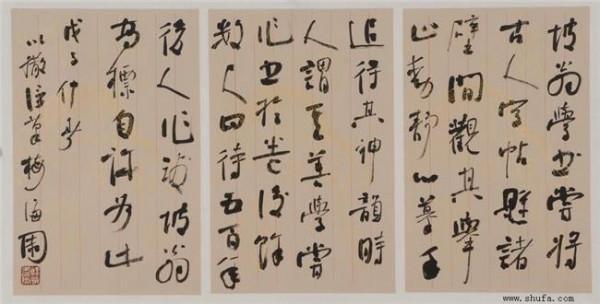

朱以撒书法 散文的朱以撒 书法的朱以撒

我于书法艺术缺少研究,于此修养不足,但我对于朱以撒的散文和书法艺术,都是早就喜欢。十多年前,以撒寄我一册海潮摄影艺术出版社出版的他的书法作品集,我便常将他的字,他的扇面、对联和横竖的条幅,当成散文、绘画、理论或某种精神修为来看,有时竟也看自己为汉字国度的老居民,算是看出一些门道吧,不是全无悟得。

谈朱以撒这些字,如果捡拾几句书道行话冒充高明那是可以省心充大的,然而我不谙此道,却又有话要说,那么就变通吧。路径呢?依旧将鉴赏散文艺术的眼光识力移用于朱以撒的字,并抽绎其特色为:一曰丰大,二曰遒劲,三曰高古,四曰坐忘。

单字主静,静极而生动,同一字之此一部分与彼一部分之间,多若有情有义的二三生命体或得道的老物,作理性与情感的互动,笔画间藏了些理趣与故事。以上只说单字;整幅主谐,谐极则精变,或如祖师布道顽石点头,或如洞庭木落秋风飘袅,或如空里流霜汀上白沙,或如洛神凌波抑或西洲采莲,通俗点,还有些仿如模范小区的居民,见了面彼此不免颔首问询,甚而惜而怜之,琴瑟友之。

突出的印象是字间藏了些中国的老哲学与新风仪,有一股强势力亟欲挣破笔画的铁围城鹏举而去,然而壁是终究不得破,只好于其中左奔右突,我们这些槛外人便省事地说,这些字都是很有力度的啊!诚然亦无大错。以上只说整体。

上面说的这些,诚亦“援北斗兮酌桂浆”的“空空”的一属,但,正是别样的字形,给了我官止神行的运化的真趣。

近年朱以撒的字又有了新形态,当然是趋好,不思运化的一味守成是同宇宙“变易”的本性作斗争。爱因斯坦的同事和传记作家佩斯说过,爱因斯坦“虽然发明了能量和质量的伟大公式,但他也同意我的看法:能量后面一定还有其他的东西”。

同理,虽然在我是心长绠短不汲深井,尚未寻得具体而适用的筌子以捕捞意义,一些感受只能寓于心却难以措于手,但我相信字形后面“一定还有其他的东西”。若强要测度的话,我想可能具有如下的实质:说中国古久的老字离不得中国古久的老哲学,那也就离不得“中庸”二字了。

中国传统文化观念并非远离时代,孤守一隅,而是“时中”,就是随时代运化。一时代有一时代之“中”,既要跟从时代前行又不断调整“中”的状态。而“庸”作为根本法则是不变的,人的观念深进到一定精神纵深,他就停到了那个位置,那个最恰好的“点”上,真的“庸”了,天崩地裂绕开他了。

“中”的使命是要以自己恰如其分的“变”拱卫“庸”的不变。朱以撒字的新形态大致就蕴涵了以恰如其分的变,维护他所认为的某一重要法则不变的意义。

朱以撒有墨有论,与有墨而无论,或虽也有论却始终流于泛泛而不能另迈一步者比,自是不同;况朱以撒还有大量与他的书法特色相近的,静、远、孤而幽芳、虚略过实的散文作品,于是愈发与众不同。

我照旧把以撒《中国行草名帖一百讲》、《书法百说》、《书法名作百讲》当成谈艺随笔、散文理论和某种精神修为看。此前我已经看过了他的《书法审美表现论》、《书法创作论》等,都是当成谈艺随笔、散文理论和精神修为看的。其实他的散文作品里就有散文理论与书法理论,汉字还是那些汉字,无非换了种编织程序,却易容而为散文理论与书法理论,同时顺道打开了某些不易打开的壁垒。

对于我们这些文学艺术的老编者、老读者、老挑剔者、老推轮者,朱著之难不是阅读之难,而是跟进之难。他以静态中的非静态形式,尝试使中国文化传统之最具历史贯通性的部分适应当前的现实,仿佛孙悟空象征乾坤二义的如意金箍棒从天上打入大地深层。

阅读中我感受到一股思想的涌流,以及它所仰持的文化与思想的宽大背景,类似极具个性的古贤看到森茫无际的沧海,首先想到的却是脉管似的细弱的陆地江河。前人有一种理念和方式,我们自己也有一种理念和方式。

朱以撒藉着某种理念和方式扩张了他自己的如意空间,如此,他所受惠于的事物同时也是他所施惠于的事物,他既接受着什么同时也了结着什么。他着手站在当下的立场,为将来的世纪构筑某种文化的与思想的一个衬托,一个背景、一个种子钵、一个未必多大的立足处。

任何一位精神劳作者在创造性的精神活动中,都须借助或握持某些具体的物质条件来进行。朱以撒借助、握持的是书法及其理论,对于世界的理解,对于个体生命能动性所能抵及的陌生境域的探寻,对于自己在共相中的殊相的确认,他的思维和悟性在字的艺术和与之相关的延伸领域中展开。

至此,我想到一位聪明的外国学者说过的:“一定要有点物质的东西,才好显出光影来,我们才好拍照。”我们这些力图完成深度阅读的老编者,自然也希望多少浸染些历史能动性的活力与光荣。

这一二十年我日渐强化一个理念:确实优秀的学者和作家,无论年岁长于我或者小于我,只要可能,我就要将他们的特别之处说够,并尽量说透。我不想追随某种“不言而喻”的行为规范,等到没有了这些人再去协同他人予以“论定”。

这会误人误事,何况谁都不知道自己得寿几何,还有没有参加“论定”的机会。多年前我写《笔补造化关天意》,散说朱以撒散文集《古典幽梦》,篇幅尽管不长,对于该书的精神高度和整体统摄特色,我也是尽力“说够,并尽量说透”。

我喜欢触到好作家和好学者不为人知的精神峰巅和思辨的边际,那幽芳的以孤进为妙享的形而上者的方外林泉,即使仅能“目击”而不得“道存”,也以为受惠。毕竟,我由之受到鼓舞,并生发了望杳冥而思升举的愿望。

约20年前我去湘西,当地散文作家给出的话题自然是要我谈谈沈从文先生。沉思良久,我说:“散文的沈从文,屈平的《湘夫人》。”同行追问何意?我笑说:“湘西的庄稼不如散文长得好。”同行不满,要我切题,我庄肃道:“其实我说得切题啊!

不过委屈了湘西庄稼却衬托了沈从文!散文得了沈从文,散文跟原先不一样了。屈平得了《湘夫人》,屈平跟原先也不一样了。沈从文与《湘夫人》对于散文这个文体和屈平这位贤者都不是可有可无的。”袭用这一词句展开及意绪表达方式,我组织使用了本文题目:《散文的朱以撒 书法的朱以撒》,用以申说朱以撒散文和朱以撒书法对于中国散文和中国书法的重要,所具有的开张和流布的意义。

谈朱以撒新著《中国行草名帖一百讲》等,本应先说书道后说散文,然而我认识以撒是散文在先,书道在后,因此有了本文题目排列的次序。