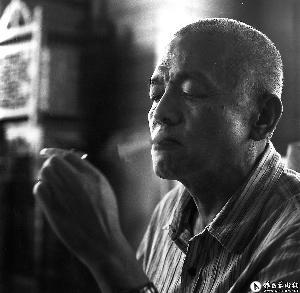

朱新建的画 王朔亲家朱新建:在中国绘画上影响一个时代的人

上周日,著名作家王朔女儿王咪与南京画家朱新建的儿子朱砂在北京喜结连理。王朔对读者来说并不陌生,相比之下,朱新建却知者不多。但事实上,现年60岁的朱新建在画坛却是鼎鼎大名,以其特立独行的个性与独树一帜的画风闻名。

本报记者、著名画家于水与朱新建熟识,是多年老友。他仿佛一位命理师兼预言家,很多年前,于水就在不同场合及自己的文章中,拿文坛的王朔与画坛的朱新建相提并论,他曾说过,“在中国影响一个时代的人,我觉得文学上有王朔,在绘画上有朱新建。

他们都在中国原有的审美标准上,重新按照一个‘流氓’的方式做了一次革命。”不知是否是巧合,这个比方却开了花结了果,多年后王朔的女儿与朱新建的儿子竟走到了一起。今天,本版将刊载几篇于水撰写的关于朱新建的文章,读者或许能从中看到一个与王朔一般个性鲜明的“王朔亲家”。

风流一支笔

二十年前,朱新建画的小脚女人图往中国美术馆的展厅一挂,立即引来老一辈无产阶级艺术家的集体愤怒,拐杖把美术馆的地板戳得山响。这种剧烈如地震般的反应主要来自两个方面,其一,朱新建胆敢把女人画得如此媚惑与性感,“玷污”了中国美术馆的圣洁;其二,朱新建居然以涂鸦式的笔法去画高雅的中国画,“亵渎”了中国画笔墨精神。

可老同志们万万没想到,因为他们历史性的一次吹胡子瞪眼,竟使朱新建一炮走红,“小脚女人”成了他的“招牌菜”,“打遍天下无敌手”成了他的笔墨口头禅。

二十年后,新建笔下的女人已从小脚女人换成了都市女孩,以性感、妖媚、慵懒的图示赢得了无数“粉丝”;那自由、真诚、直抒性情的笔墨,不仅影响了中国画的发展,已然成为笔墨武林中的一派独门剑法。

谈笔墨,话头太大,还是留给美术理论家去说,我只写写朱新建与女人吧。

当我们还傻傻地不解风情时,朱新建就参透了女人(女人心海底针,想把握多难啊!)。那时候,李老十还在世,新文人画的一帮朋友常在南小街一家小馆子里聚餐,有陈绶祥、边平山、陈平、田黎明、王和平、刘二刚等。每次吃饭,只要有漂亮的女孩在座,新建就话密(平时就爱说),而且话中凡比喻漂亮、美好的事物都拿那女孩儿打比方,不经意间的表扬藏在话题里每两分钟送过去一次。

女人这种“听觉动物”,哪里抵挡得住?饭饱席散之时,往往那女孩就跟着新建走了。我等,如同看琼瑶阿姨的电视剧,目瞪口呆,自卑感顿生。

最近,美国人要在国贸那儿开班,男人班是教怎样懂女人,朱新建够得上当教授,甚至可以当教父。

男人,有的一辈子都驾驭不好一个女人,三日一小打,五日一大闹,害得我辈常去这家那家地劝架。有的拈花惹草,闹出事来被女人追得东躲西藏,就真有女人提了刀子要阉了某某某的。而朱新建阅人无数,身边总有女孩子围着,至今也未听说哪个女人要跟他玩命的,甚至,前妻前前妻可以跟小财迷一桌上喝咖啡,前妻的老公跟新建好得如兄弟一般。我就问他有何绝技,他给我说了个故事。

那是朱新建刚从法国回来,住在五洲大酒店,一个女研究生到房间来找他玩,跟他聊理想,说抱负,话语间把朱新建作为丈夫的假想人,至深夜,不走。二人只得洗澡上床,新建并不想日后娶她过日子,于是,睡觉各占一边,一夜什么事都没发生,至天明散去。

我赞叹,坐怀不乱嘛!新建笑道,人家就是要婚姻,你既不能给,就不能动,否则伤到她,自然不好收场。朱新建从心里对女人的一份慈悲与安置,不仅把持了做男人的优雅,也使他的风流葆有格调。

朱新建把“风流”和“流氓”分得很清。他戏称自己“装流氓”,当年王朔也自称:“我是流氓我怕谁”。自古“风流才子”是当奖励用的,比如唐伯虎,那点秋香的风流,受到后人的爱戴与传颂,而“流氓才子”就很难听了。敢把自己称“流氓”的人,大多是在文化艺术上有反叛色彩,真流氓都把自己伪装成好人,就像傻子总说自己聪明,酒鬼总不承认自己喝醉了一样。

朱新建并没有汤姆·克鲁斯、金城武那酷帅的容貌,若用李老十的形容就更惨:“一脸的乱七八糟。”走在街上常被人当做清洁工。进上海的商店,背后总有戴红袖箍的老人用喇叭警告顾客:“当心皮夹子(钱包)!”可你不服不行,就这外形不但没有吓跑女孩子,反而她们更愿亲近他。他的画室总有不少女孩子泡在那里,或在那里看书梳头,或穿个比基尼走来走去,新建就会一支毛笔不停地画她们。耳畔飘着“我很丑,可是我很温柔……”

朱新建读书破万卷,常挂在嘴边的是《金刚经》、《五灯会元》,能够把庞杂的学问与生死、绘画完全打通,达到由知变识的境界。新建善言说,跟他聊天,你都不用开口,绝对压倒性谈话,且极有趣味。有一次在南京办展,我与他乘机返京,飞机晚点八小时,只能呆在机场,他怕我无聊,就给我讲故事,不时把我的名字安进聊斋故事里当书生什么的,让你听得高兴又上瘾,直到飞机起飞。

当时我暗自寻思,这样的江南才子,对朋友是这样的深情与关照,做女人想不喜欢他都难。女人的心,也许最需要的就是这种暗藏文化的语言按摩吧。

在画画的朋友圈中,新建是唯一能够挥金如土的人。在法国卖了点画,回北京直接住进五洲大酒店,快活得像个神仙,半年后,钱花光了,就租个居民楼住着,照样快活得像个神仙。记得一次在上海跟他逛街,说想喝杯咖啡,饭店就在马路对面,他也要打个黄包车,给人家30元也不讨价。

听说最近他更“奢靡”了,出门在外,袜子和底裤每天一件,穿完就扔。如果按照有些画家地主般的生活方式,新建已经可买别墅好几栋了。但是,正因为他的挥金如土,才葆有了李白“千金散尽还复来”的气质,才有丰盛的女人缘,才有神仙般的生活和无挂碍的笔墨。

新建在北京住的那阵子,常带儿子朱砂到我家玩,我们看他一个人带着孩子挺不容易的,就四处张罗给他介绍对象,一会儿说要给他介绍大明星巩俐,他便高兴地一直跟你讲跟巩俐成家的好,又把她演的电影细评了一番,跟真的似的。

一会儿我们又说给他介绍个小保姆,他也高兴地跟你说美国大片中类似的情节,如何如何比娶一个名女人得到的内在幸福更大些。就这样天上地下的说,他也不恼,最后啥也没说成。其实,像新建这样的男人,根本用不上“媒婆”。

后来,朱新建终于娶了苏州美女陆逸。那天,新建又来我家,悄声对我说,哥们儿最近私奔了一把,更吓人的是她还不到18岁!女孩子家里极力反对,陆逸又很坚决,于是两人私奔到北京良乡。后来的棘手问题,新建都如同烹小鲜般处理完毕,一家人喜盈盈地生活在一起。再后来,陆逸又给新建生了一个如花似玉的可爱女儿,新建喜欢得不行了,别人想要张照片都很难!

这几年,新建停止了四处漫游,扎根南京,买了房,进了画院,成了一个有单位的人。一个不羁的风流才子进入了一种寻常的生活状态。再看到他时,我也吃了一惊,昔日的“一脸乱七八糟”竟换成了一个罗汉相,笑眯眯的,若赶上把假牙摘下,更慈眉善目。这使我坚信了人的相貌可以自修的道理。

大观园的女儿们成就了曹雪芹,曹雪芹又通过一部不朽的《红楼梦》为女儿们立碑;现代都市的女孩们也成就了朱新建,朱新建又用一支风流笔画出美人不灭的桃花色。

英雄相惜欲结娃娃亲

李津去南京看望病中的朱新建,两人一见面,紧紧地拥抱在一起,泪如雨下。有点英雄相惜的意思,都是风流才子、笔墨无敌手级的画家嘛。泪罢,新建在李津脸前闻了一下,笑道,这次没喝酒,此情当真。新建的大脑虽被病魔摧毁了一些,但在关键节点上,还不糊涂。

旁观者见他俩这么亲近,就提出:要么结个娃娃亲吧。中国有这样的传统,两个豪杰(文人也爱这样)一见如故或相见恨晚,表达惺惺相惜的唯一办法就是指腹为婚或结娃娃亲。大腕干一杯,就把儿女的终身大事给定了,比如射雕英雄传里的郭靖黄蓉,就是这样的一对。

旁观者见他俩也不反对,就进一步提出婚娶方案,新建要给女儿陪嫁三千平尺画,李津也要给儿子送三千平尺彩礼,不偏不倚,还挺公平。新建很慈善地笑:给画,给画。李津也痛快地答应下来。这一对儿女有福了,六千平尺画,一辈子吃香喝辣的啥都不做也用不完。

德国朋友皮特用德语插话,他太太史红雁忙做翻译:“皮特讲,他们将来离婚时,请律师费也给‘平尺’吗。”大家笑,德国人还真幽默,在他们那厢,肯定理解不了,两个情投意合的男人,要用儿女婚事来诉衷肠这件事。

新建的女儿尚小,对这事的严重程度浑然不知,李津的儿子稍长,听说此事,很冷静地表示:“先看照片,视频也行。”这要搁一百年前,别说看照片,直接就推入洞房完事,没得商量。时代变了,画家们若想把儿女婚事当做优良资源内部消化掉,已不太可能。做主的权利已旁落到儿女自己的手上。

朱李娃娃亲,也只是酒桌上的一个笑谈。