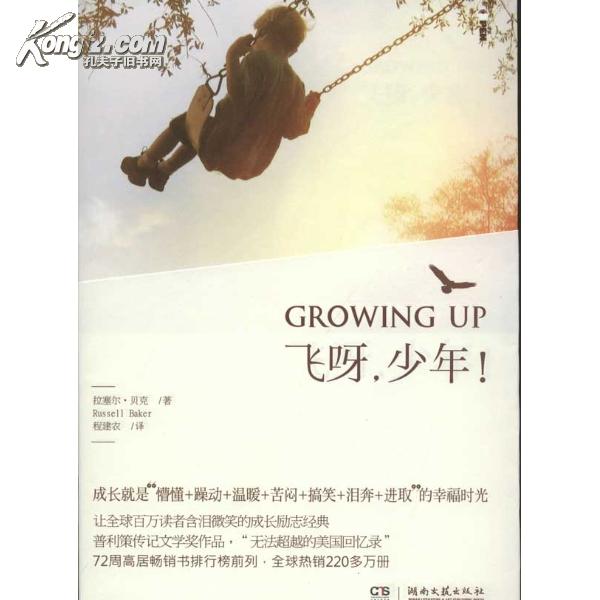

心愿不及的夏天|拉贝克拉塞尔贝克

许久以前,我曾在弗吉尼亚北部的一个村子里住过,这村子坐落在十字路边。那是一个清纯宜人的夏天,那里没发生过什么重要的事儿,我也不曾尝过烦忧的滋味。

七幢平淡而没有个性的房子组成了那个村落。一条土路蜿蜒伸到山下。山下有家私酒商店,至今还在为村里的男人们供应着威士忌酒。另一条土路,直指溪边。我和科尼斯表哥总爱坐在溪畔,用蚯蚓作饵钓鱼。一天,我们打死了一条铜斑蛇,当时它正在附近的一块岩石上晒太阳。这样的事儿是很不寻常的。

夏天的暑气温婉可人,湿润而醇厚的空气里弥散着各种各样的馨香,你禁不住要一一品咂。早晨,紫藤飘香;下午,铺铺叠叠爬满石墙的野蔷薇盛开了;傍晚,忍冬花的芳芬融进苍冥的暮霭里,香气袭人。

即便按当时的标准,那也是个落后的地方。没有电。土路上面也没铺点什么。屋子里连自来水都没有。夏天日复一日的活计都体现出这一桩桩的短缺来。没有电灯,人们便早早地上床睡了;第二天起身的时候,露珠儿还在草尖上挂着。一大清早,女人们便在一片叽叽喳喳声里把昨夜用过的煤油灯擦拭得锃亮锃亮。孩子们被打发出去担甘醇的泉水。

没有电,能把年轻人的心儿拴住的收音机也就派不上用场。但是,倒也确有一两户人家有收音机。他们用的是邮购来的、大小和今天的汽车电瓶差不离儿的电池。不过,它们可不是给孩子们随便玩儿的,虽然有时,你也许被请进屋去听听《阿莫斯与安迪》。

暑气袭人的午后,女人们放下窗帘,把毯子铺到地上,乘凉、打盹儿。而此时的野外,牛群躲到枝繁叶茂的树下,挤在头顶烈日的浓阴里。下午极静极静,但声音却无处不在。蜜蜂在苜蓿丛中嗡嘤着;远方的田野上,一台老式蒸汽扬谷机扎扎扎的声音,隐约可闻;鸟雀在铁皮屋檐下飞来飞去,发出沙沙的声响。

山那边的土路上,尘土飞扬而起,预示着什么事情的来临。一辆车子正朝这边开来,谁喊了声“车来喽”。人们纷纷走出屋子,一边审视着渐渐逼近的飞扬的尘土,一边猜着车子里坐着的是什么人。

接着——这是一天中最重大的时刻——汽车缓缓地驶了过去。

“是谁呀?”

“没看清楚。”

“像是帕基·佩恩特吧。”

“不会是帕基。不是他的车子。”

过后,寂静复如灰尘一般轻轻地落了下来。你溜达着,从鸡舍前经过,一只母鸡正卧在那儿干着下蛋这样不可思议的事儿。更够味儿、更够刺激的事还是在田野上。公牛就在田野上。你可以到那儿去试试自己的胆量:看看你究竟敢与公牛挨得多近,然后再拼命跑回栅栏的这边。

男人们驮着西沉的夕阳晃悠晃悠地回到了家里,身上散发着疲惫的热气。他们坐在铁皮澡盆里,在用木桶担回的泉水洗着身子。我知道一些他们的秘密,比方说谁把威士忌酒藏在了椴木桶后面的梅森瓶子里,某某人为什么要找个借口离开厨房,溜到院子里,在那儿哈哈大笑——他到底在干着什么好事儿。

我也知道女人们对这种事的感觉,虽然不清楚她们的想法。甚至在那个时候,我就明白夏夜的清风都给毁了。

太阳落山了,人们坐在自家的门前。暮色渐浓。萤火虫刚飞出来就被捉住、装进了瓶子里。浓重的暮霭融进了苍茫的夜色里。一只蝙蝠从土路上飞掠而过。那时,我不怕蝙蝠,我只怕鬼魂。鬼魂们使得就寝时分,哪怕是在一间快熄了煤油灯的屋子里,也是那么令人恐惧。

一天夜里,我被允许待到很晚,一直到星星布满了天空。村里,一个老年妇女快要死了。据说这个时候让孩子们在屋外待到深夜,是吉利的。我们四个人在黑夜里坐着。一颗流星划过夜空,谁说了声:“许个愿吧。”

我不懂得这句话的含意,也不知道自己该许个什么样的愿。