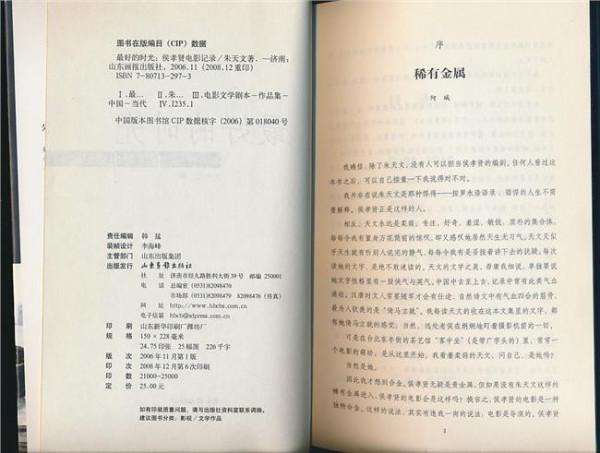

凌叔华文萃 吉光片羽已成集——天津人民出版社凌叔华文集大赏

自古诗画想通,但能文善画的女性艺术家,甚少。她是一位作家,那种细致幽微的文风,大半来自于深厚的绘画技艺。

六岁时凌叔华在花园用木炭在白墙上涂鸦,父亲的一位朋友看到后对她说:“你的画很有风格,你有天才,你会成为大画家的。我要跟你父亲讲,让他给你找一位老师……”于是,慈溪御用女画家缪素筠成为启蒙老师。

当她少女的时候,已经形成了清淡素雅的个人风格。1923年以苏东坡诞辰886年为由,正在燕京大学读书的她组织了一次聚会,齐白石、陈衡恪、陈半丁、王梦白等著名画家都悉数光临。当天众大师合作的一幅《九秋图》成为艺术史上的经典之作。

凌叔华在《回忆一个画会和几个老画家》一文中也写道:“北窗玻璃擦得清澈如水,窗下一张大楠木书桌也擦得光洁如镜,墙角花架上摆了几盆初开的水仙,一株朱砂梅,一盆玉兰,室中间炉火暖烘烘地烘出花香,烘着茶香……”朱光潜评她的画:“是一个继承元明诸大家的文人画师,在向往古典的规模法度之中,流露她所特有的清逸风怀和细致的敏感”。

怪杰辜鸿铭为她打下了古典诗词和英文基础,二十二岁那年她考入燕京大学预科,与冰心同学一年。翌年升入本科外文系,听过周作人的"新文学"课。在大学里作画的同时,她在《晨报》副刊上以瑞唐为笔名发表短篇小说处女作《女儿身世太凄凉》,接着又发表《资本家之圣诞》及杂感《朝雾中的哈大门大街》等。一个全新风格的女作家,在近代文坛上崭露头角。

凌叔华语言之精美令人折服,她写一位看到了醉酒男士的女性,突发奇想要亲上一口:“这腮上的酒晕,什么花比得上这可爱的颜色呢?——桃花?我嫌他太俗。牡丹,太艳。菊花?太冷。梅花?太瘦。都比不上……不用说别的!

就拿这两道眉来说罢,什么东西比得上呢?拿远山比——我嫌她太淡;蛾眉,太弯;柳叶,太直;新月,太寒。都不对。眉的美真不亚于眼的美,为什么平时人总是说不到眉呢?”她是内敛的,再跳跃,也不会让文字脱轨生活。那位女士怀着雀跃的心,最终也没有献上这一吻。

不能说她的作品是百分之百女性文学,但却富有独特的女性情怀。《绣枕》和《杨妈》等篇为代表,温婉、细致的特点洋溢纸上。凌叔华小说有哲学的尊严、艺术的奥妙,但很少有惊心动魄,看不出磅礴气势,写的都是身边琐事,人物也极少脸谱化。

鲁迅在《中国新文学大系》评价凌叔华的小说作品“很谨慎地,适可而止地描写了旧家庭中婉顺的女性……是世态的一角,高门巨族的精魂。”沈从文认为凌叔华的小说是“在自己所生活的一个平静的世界里,看到的悲剧,是人生琐碎的纠葛,是平凡现象中的动静,这悲剧不喊叫,不呻吟,却只是沉默。

”她甚至还涉足儿童文学,以一种流畅的童真笔法,献给小读者们《弟弟》、《小英》等佳作。也许是有意为之,也许是阴差阳错,凌叔华的文字以往都是零散的,笔者本人曾经试着在图书馆搜寻关于她的作品,着实费了一番功夫。

印度大诗人泰戈尔访华,凌叔华以女主人的身份在家中以中式茶点款待,当时的名流徐志摩、丁西林、胡适都在座。这个被称为“小姐家的大书房”的沙龙聚会,比林徽因的“太太的客厅”早了近十年。也就在这次聚会上,她初见了一生的伴侣陈西滢,不久在他主编的《现代评论》上发表了成名作《酒后》,成就一段以画为媒的佳话。

1935年她平静的婚姻生活却被一个年轻的英国诗人打乱。他狂热地爱上凌叔华,给母亲的信中提到中国的女朋友时,一向用的是编号K,即第十一。

不知这个数字是不是代表十全十美之后,仍然有一分淡淡的眷恋和遗憾。对此事,凌叔华一个字没有留下,这段不露痕迹的“情史”,只有朱利安的“一面之词”。连凌叔华的女儿都说她“一生都把自己裹得紧紧的”,甚至在临终前处理了所有的私人信件物品,把故事的谜底统统带走。事实上,关于凌叔华的文字,都是浮光片语一般,尚未有一部合集能描摹这位民国美人的技艺情操。

她看的清大风大浪中的动荡局势,寓居海外之时曾打电话通知决意回国的李四光躲避迫害。不谈政治,不叹人生,她仍旧在乱世中描摹着自己的小情怀,留给后人无限的温暖。对于自己的作品,凌叔华的认识也是清醒的。那篇备受好评的作品《花之寺》,她自评说:“它有幼稚病”。也许,她指的不是技巧和语言,而是内容。也许正是这种自我认知,凌叔华在乱世中保持着自己的美丽。

丹青才女,闺阁作家,还是绯闻主角?众说纷纭,无一定论。也许,只有从那些画轴书卷之中,我们才能与这位世纪名媛交流,领略她的悠然之美。天津人民出版社这次结集出版的凌叔华文集,首次将这位民国才女的文字综合呈现,为读者多角度全方位的了解她打开一页窗,敞开一扇精致的文学之门。