子思论苏轼 孙开泰:试论子思孟子的“诚”与“诚信

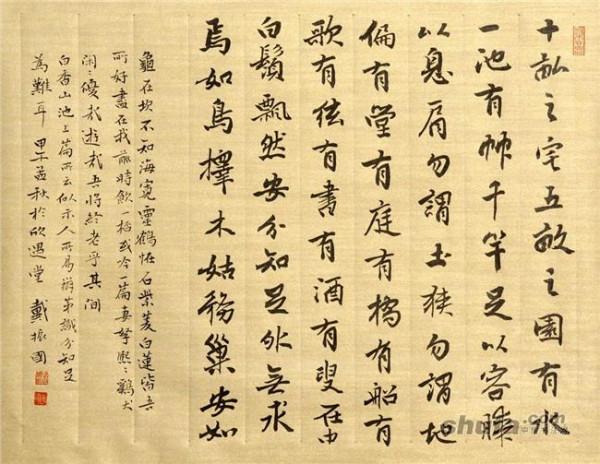

《说文解字注》言部,“信:诚也。从人言。”序说会意曰:“人言则无不信者,故从人言。息晋切,……古多发为屈伸之伸。”又说:“古文信字,省也。又,言必由衷之意。”又释诚为“信也。从言,成声。”新《辞源》释诚为真诚、真实。《现代汉语词典》释诚为真实、实在、的确。释诚信为诚实,守信用。

总之,诚为真实存在,即使是微小的仍能显现,是不可掩盖的。诚,基本的意思是人所说的话,一定要实在,要办到。诚,诚信,是儒家的道德修养,也是儒家的宇宙观。按郭沬若的说法就是“把‘诚’当成了万物的本体。”(《十批判书?儒家八派批判》)”杨向奎认为,“在孔子的仁的范畴内还没有天道的意义,因为孔子的思想中还有着上帝的存在,子思之所谓诚,就代替了上帝的职能。

……这接近了道家的宇宙观,所以‘中庸’内也屡次说‘道’。

”(杨向奎:《孔子思想及其学派》见《孔子讨论文集》第一集P29)在杨向奎看来,子思孟子“诚”的哲学意义:相当于上帝职能,与道家“道”的地位类似,是一种无神论的宇宙观。但又具有其神秘意义。明确了子思“诚”与“诚信”的含义,进一步我们要问:子思的“诚”是从何而来?

二、子思“诚”的来源:

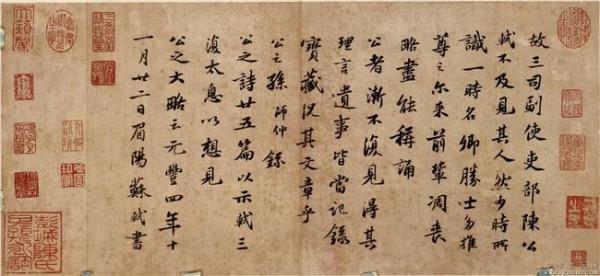

关于子思“诚”的来源,总的说来,子思孟子是把孔子、曾子的有关思想放大,如何理解呢?因为子思之学来源于曾子,可谓是孔子之正传。正如苏辙《古史?孔子弟子列传》所说:“孔子之孙子思学于曾子,而孟子之学于子思,二子立志行义,大放曾子,数称其言云。”这里“孟子之学于子思”,当按《史记?孟子荀卿列传》所说,孟子学于“子思之门人”。

《史记?仲尼弟子列传》说:“曾参,南武城人,字子舆。少孔子四十六岁,孔子以为能通孝道,故授之业。作《孝经》。”可见曾子是孔子后期得意的弟子,他以孝道显名,作《孝经》。据朱熹《四书集注》所说,《大学》分为经一章,传十章。

“经一章,盖孔子之言,而曾子述之。其传十章,则曾子之意,而门人记之也。”今天看来,《孝经》与《大学》虽不一定是曾子一人所作,但至少与他关系密切。《大戴礼?卫将军文子》记载孔子赞扬曾子说:“孝,德之始也;弟,德之序也;信,德之厚也;忠,德之正也。

参也,中夫四德者哉!”也可见曾子的德行高尚,是孝弟忠信四德皆全,在孔门弟子中的出类拔萃者。曾子很重视信,《论语?学而》记载曾子说他“日三省吾身,”其中亦有“与朋友交而不信乎?”可见他重信,每天都必以此而反躬自问。

《礼记?祭义》讲曾子之“孝”,亦把信作为孝的重要前提,因此有“朋友不信,非孝也。”他总是反复强调“信”。《论语.泰伯》记载曾子说:“君子所贵道者三,”其中亦强调“正颜色,斯近信矣。

”《大戴礼记?曾子立事》又有曾子说:“临财而不信,吾必不信也。”《说苑?说丛》记载“曾子曰:‘入是国也,言信乎群臣,则留可也’”。可见曾子很重视信。常常论及信的重要。

在《大学》经一章里有“诚其意”:这是孔子传授曾子关于“格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”的八条目之一:“欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治。国治而后天下平。”

即修身为齐家、治国、平天下之本。如何修身?必先正心,而诚意为正心之本。如何诚意?通过致知--格物。“知致而后意诚,意诚而后心正。”

由此可见,子思的“诚”与“诚信”确是来源于孔子与曾子。

按侯外庐的解释是“把孔子的知识论,比附引申,升华而为神秘性的形而上学,即把孔子‘所思’部分之‘学’扩大为‘神’;把孔子‘能思’部分的‘知’,扩大为‘诚’,于是人道与神道合一,真所谓‘以意逆志!’”(侯外庐等:《中国思想通史》第一卷P377)

三、孟子的诚来源于子思并有所发挥,特别强调了“思诚”:

《孟子.离娄上》(7.12) 孟子曰:“……悦亲有道,反身不诚,不悦於亲矣。诚身有道,不明乎善,不诚其身矣。是故,诚者天之道也;思诚者人之道也。至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”

《孟子》以上这一章,来源於《中庸》20章,文字几乎一样。具体地说,孟子所说:“诚者天之道也;思诚者人之道也。”来源于子思《中庸》20章:“诚者,天之道也,诚之者,人之道也。”这里孟子将子思的“诚之者”变成“思诚者”,特强调一个“思”字。可谓是孟子对子思的发展。

孟子的“至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”其中“至诚”来源於《中庸》第二十三章“唯天下至诚为能化。”二十六章“至诚无息。”又三十二章“唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育。”又《中庸》第二十四章“至诚之道,可以前知。国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽。见乎蓍龟,动乎四体。祸福将至,善,必先知之;不善,必先知之。故至诚如神。”

可见孟子之说来源于子思,而孟子有所发挥,特别强调了人的主观能动性,突出了“思诚”。

四、思孟的诚为天人合一的桥梁:

上引《孟子.离娄上》(7.12)讲明善是诚身之道。即明乎人伦日用者仁义礼,即善;血气心知者智仁勇,即德。既善又德,则为诚。戴震正是这样来论证的。焦循:《孟子正义》(P580-509)引戴震《孟子字义疏证》云:“诚,实也。

据《中庸》言之,所实者,知、仁、勇也。实之者,仁也,义也,礼也。由血气心知而语於智仁勇,非血气心知之外别有智有仁有勇以予之也。就人伦日用而语於仁,语於礼义,舍人伦日用,无所谓仁、所谓义、所谓礼也。

血气心知者,分於阴阳五行而成性者也,故曰‘天命之谓性’。人伦日用,皆血气心知所有事,故曰‘率性之谓道。’全乎知仁勇者,其於人伦日用行之,而天下覩其仁,覩其礼义,善无以加焉,‘自诚明’者也。

学以讲明人伦日用,务求尽夫仁,尽夫礼义,则其智仁勇所至,将日增益以於圣人之德之盛,‘自诚明’者也。质言之曰人伦日用,精言之曰仁曰义曰礼。所谓‘明善’,明此者也。所谓‘诚身’,诚此者也。质言之曰血气心知,精言之曰智曰仁曰勇,所谓‘致曲’,致此者也。

所谓‘有诚’,有此者也。言乎其尽道,莫大乎仁,而兼及义,兼及礼,言乎其能尽道,莫大於智,而兼及仁,兼及勇。是故善之端不可胜数,举仁义礼三者而善备矣。德行之美不可胜数,举智仁勇三者而德备矣。曰善曰德,尽其实之谓诚。”

又赵岐注:“授人诚善之性者天也。故曰:天道。思行其诚者以奉天者,人道也。至诚则动金石,不诚以鸟兽不可亲狎,故曰未有能动者也。”焦循《孟子正义》云:“惟天实授我以善,而我乃能明;亦惟我实有此善,而物乃可动。

诚则明,明生於天道之诚;明则诚,诚又生於人道之思诚。人能思诚,由其明也。人能明,由其诚也。惟天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育,可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。

此自诚明谓之性也。”简而言之,人的诚善之性是得之于天,所以叫天道。人思念实行其诚以事奉天,这就是人道。由此可见,诚能与天地参,能勾通人道与天道,则诚为天人合一的桥梁。

孟子“天人合一”的思想来源于子思。子思最先提出“诚”作为沟通天人的桥梁。子思说:“诚者天之道也,诚之者人之道也。诚者不勉而中、不思而得,从容中道,圣人也”(《礼记?中庸》第二十章)。“诚”就是天道,努力去把握“诚”则是人道,达到“诚”的人,不需要“思”和“勉”,就能够“从容中道”成为圣人。

圣人就是具有“诚”的人,也就是达到了“天人合一”境界的人。孟子说过:“诚者天之道,思诚者人之道也”(《离娄上》)。

可见,孟子直接继承了子思,并且又进一步着重提出了“思诚”。《孟子正义》引赵氏佑《温故录》说,这是孟子“明示人以反求诸身为诚身之要”。这就是说,“诚”是人的主观精神。它是世界上第一位的东西,没有它,世界就没有意义了。由此看来,孟子最终还是一个主观唯心主义者。

关于《楚简?五行》与《帛书?五行》和《中庸》的成书时间的早晚以及“诚”何也是“天人合一”的桥梁?

《郭店楚简?五行》无“诚”字说明它时间早于《中庸》而写成。在《帛书?五行》的《说21》有“诚”字,可见《帛书?五行》晚于《楚简?五行》。《帛书?五行》《说21》:“君子知而举之也者,犹尧之举舜,[商汤]之举伊尹也。举之也者,诚举之也。知而弗举,未可谓尊贤。”又说:“犹颜子、子路之事孔子也。事之者,诚事之也。知而弗事,未可谓尊贤也。”

《郭店楚简?五行》:“德之行五,五行和谓之德。”“四行和谓之善。”我们知道,五行即仁、义、礼、智、圣。“四行”指五行中缺少“圣”之行,即仁、义、礼、智相和称为“善”。《楚简?五行》又说:“善,人道也。”即“善”属于人道的范畴。

“德”属于天道的范畴。只有“五行和谓之德”。即五行和才属于天道的范畴。也就是只有“四行”仁、义、礼、智加上圣,才能具有天道属性,才属于天道的范畴。也就是《孟子?尽心下》所说的“圣人(人字衍)之于天道也。”

又《孟子?离娄上》:“诚者天之道也;思诚者人之道也”。这与《楚简.五行》:“四行和谓之善。”“善,人道也。”“五行和谓之德”。“德,天之道也。”相比较,则“善”与“思诚”和“德”与“诚”处于相同的地位。

即“善”相当于“思诚”;“德”相当于“诚”。也能看出“圣”与“诚”的关系密切,其地位也相同。即由四行和之“善”,即是“思诚”,加上“圣”,即通过“思诚”即可达到到“诚”即达到“德”,亦即“天道,”而“圣”与“诚”的地位也相同,则“诚”即是沟通“人道”(善)与“天道”(德)的桥梁,即达到“天人合一”的境界。

因为有了《帛书?五行》与《郭店楚简?五行》的出土,使我们在论证子思、孟子的五行说,要比没有它们时,仅据《中庸》、《孟子》来论证要直接了当得多了。

五、诚--思诚--至诚,即达到至诚如神的神秘境界

《孟子.离娄上》(7.12)“至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”其中“至诚”来源於《中庸》第二十三章“唯天下至诚为能化。”二十六章“至诚无息。”又三十二章“唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育。

”又《中庸》第二十四“至诚之道,可以前知。国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽。见乎蓍龟,动乎四体。祸福将至,善,必先知之;不善,必先知之。故至诚如神。”孟子的诚虽基本上是无神论的道,但在子思那里却有着比较浓重的神秘色彩。而在孟子那里的尽心--知性--知天,这种神秘色彩则比子思要少多了。

六、孟子“尽心”、“知性”、“知天”的“天人合一”的思想

孟子由“诚”而达到的“天人合一”,是通过“尽心”、“知性”、“知天”的途径来论证的。这里有必要对孟子“尽心”、“知性”、“知天”的“天人合一”的思想,进一步分析研究:

孟子说:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。”(《尽心上》)。这是指能够守住行善的本心,培养那种本性是善的性,这样的人就和天的道理相符合,所以就能事奉天了。这个过程是:一方面从“尽心”、“知性”到“知天”;另一方面从“存心”、“养性”到“事天”。

“尽心”、“知性”和“存心”、“养性”,都属于发挥人的主观能动性。而“知天”、“事天”则是最终达到“天人合一”的神秘境界。这种“天人合一”的思想,是孟子调和客观唯心主义与主观唯心主义的产物。为什么这样说呢?

“尽心”、“知性”;与“存心”、“养性”的目的是为了“知天”与“事天”。孟子还认为,进行思考的“心之官”是“天之所与我者”(《告子上》)。即天是不依人的意识而存在的神秘观念,由它产生了物质世界,其中包括产生人及其能思维的器官。从这方面看,孟子是个客观唯心主义者。

但是,从“尽心”、“知性”、“知天”三者的关系看,孟子又强调的是“尽心”,认为“尽心”是“知性”、“知天”的根本。清代的戴震解释孟子的“尽心”,讲得很好。他说:“天人道德,靡不豁然于心,故曰尽其心”(《孟子字义疏证?原善》卷上)。

在这里孟子显然片面地夸大了“心”的作用。以为只要“尽心”就可以“知天”,也就是片面地夸大了人的主观能动性。他没能正视和认识物质条件和客观规律的作用。从这方面看来,孟子又是一个主观唯心主义者。

我认为,事实上孟子的发挥主观能动性也好,“知天”、“事天”也好,以及还有他的天命论,这些都只不过是他政治立场的一种折射,即要求人们领悟到天的意图到底是什么,因而也就不想违抗天意而能顺天知命,做到“安贫乐道”。

在封建社会里,所谓“天意”究竟是什么呢?它只能是封建统治者的意志。“天意”只有通过少数“圣人”、“神人”的“知天”才能体现出来。孟子认为,人的造诣可分为六等,即“善”、“信”、“美”、“大”、“圣”、“神”。

他说:“可欲之谓善,有诸己之谓信,充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神”(《尽心上》)。达到了“圣”、“神”的地步,就能“所过者化,所存者神,上下与天地同流”(同上),这也就是达到了“天人合一”的神秘境界。

达到这种境界的人就是天意的代表,同时又是民意的代表。这种人称为“天吏”,是“无敌于天下”的(《公孙丑上》)。孟子与齐宣王讨论伐燕,在“齐人伐燕”得胜之后是否吞并燕国的态度上,很强调“民意”,否定了齐宣王所说的“天意”。

齐宣王认为,如果不吞并燕国就会有“天殃”(即因违反天意而受到惩罚)。孟子反对这种态度,他主张“取之而燕民悦则取之”,“取之而燕民不悦则勿取”(《梁惠王下》),把是否吞并燕国的问题归之于要看燕国的老百姓是否乐意而定。这里孟子以民意否定了齐宣王所说的天意。

但是,孟子在与沈同论伐燕时则主张“为天吏则可以伐之”(《公孙丑下》)。可见,在孟子的思想中,天意与民意之间的鸿沟,最后是靠“天人合一”来沟通的。“天人合一”的体现者就是“天吏”。但所谓“天吏”的“知天”,实质不过是“圣人”、“神人”主观幻想出来的一种精神解脱,纯粹是一种子虚幻想。所以他的这套“尽心”、“知性”、“知天”的“天人合一”的思想,是完全没有任何客观意义的,是纯精神领域里的范畴。

从以上的论证,我们可以明确地看出,子思、孟子的思维重点是“天道”与“人道”的合一,“诚”或“诚信”主要属于这个语境。至于“齐家、治国、平天下”这些“外在”的功夫,他们很少涉及。这样的此轻彼重,与其说是子思孟子理论的缺点,还不如说是其特点。这是因为,在子思孟子的理论体系里,“正心、诚意”是本质性的问题,由此出发,修齐治平就是逻辑上的必然结论或发之于外的必然效应,因而无需论证。

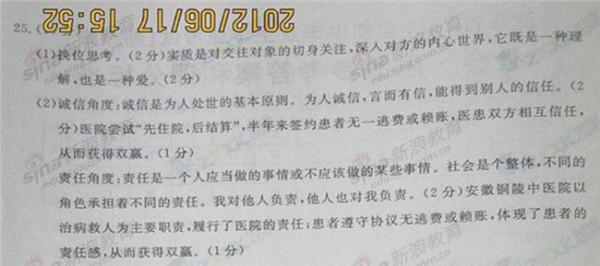

同时,我们在明白了子思孟子的“诚”与“诚信”的原始意义之后,对于今天的我们来说,“诚”与“诚信”不但是一个心理范畴的问题,也是人际交往范畴的问题。如何达到内在与外在世界的共同和谐,是需要我们在这个有上下几千年优秀文化传统的基础上进行与时俱进的创新的。