中国航天事业的发展

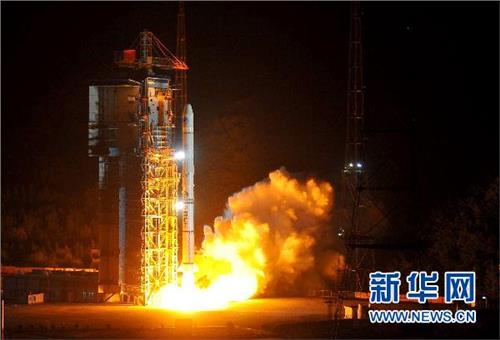

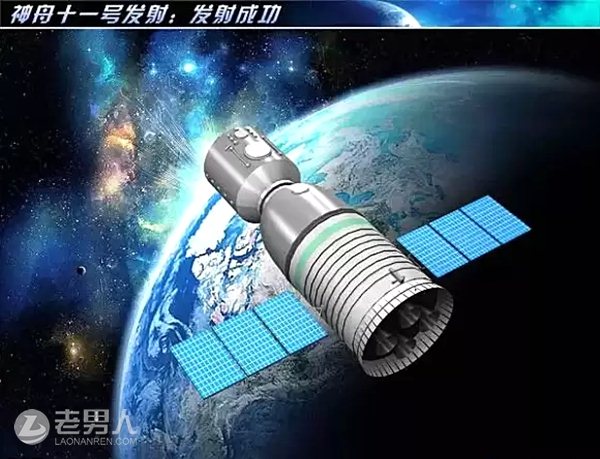

2011年9月29日21时16分3秒,在中国酒泉卫星发射中心,承载着亿万中国人航天梦想的天宫一号成功发射。至此,中国航天的发展掀开了新的一页----太空空间站的时代呼之欲出。 当今天的中国人自豪地宣称:‘‘中国已经成为航天大国’’,我们不能忘记,当年的航天人克服了怎样的重重困难,从一无所有到无所不有,创造了今天的辉煌成就。

对于这一段令所有中国人无法忘怀的历史,我们高二6班的张戴炜·王怡轩·曹洋·韩思成·赵卓然·梁枫·侯金圻和夏铭乾组成了课题研究小组,并开展了一系列的研究。

本课题共分为----历史回顾·重要人物及贡献·中国航天现状及重要组成·中外对比·当前不足及未来发展方向 5个板块,以下就是我们的研究结果。

·历史回顾· 1956年10月8日,中国第一个火箭导弹研制机构——国防?部第五研究院成立,钱学森任院长。从此,一幅波澜壮阔的中国航?天发展史拉开了帷幕,包括钱学森·王礼恒·邓稼先等人在内的一?大批科学家前仆后继地投入到航天事业的发展中。

1964年7月19日,中国第一枚内载小白鼠的生物火箭在安徽广德发射成功,中国空间科学探测迈出了第一步。 1968年4月1日,中国航天医学工程研究所成立,开始选训宇航员和进行载人航天医学工程研究。

1970年4月24日,随着第一颗人造地球卫星“东方红”1号在酒泉发射成功,中国成为世界上第五个发射卫星的国家。 1975年11月26日,首颗返回式卫星发射成功,3天后顺利返回,中国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。

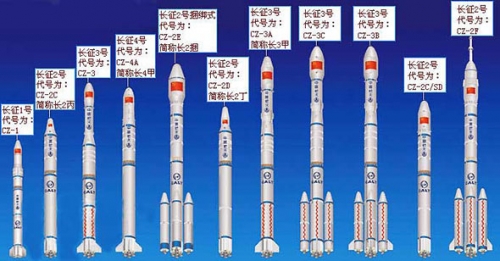

1988年9月7日,长征4号运载火箭在太原成功发射了风云1号A气象卫星。 1990年4月7日,“长征3号”运载火箭成功发射美国研制的“亚洲1号”卫星,中国在国际商业卫星发射服务市场中占有了一席之地。 1990年7月16日,“长征”2号捆绑式火箭首次在西昌发射成功,为发射载人航天器打下了基础。

1992年,中国载人飞船正式列入国家计划进行研制,这项工程后来被定名为“神舟”号飞船载人航天工程。 1999年11月20日,中国成功发射第一艘宇宙飞船--“神舟”试验飞船,飞船返回舱于次日在内蒙古自治区中部地区成功着陆。

2001年1月10日,中国成功发射“神舟”2号试验飞船,按照预定计划在太空完成空间科学和技术试验任务后,于1月16日在内蒙古中部地区准确返回。 2002年3月25日,中国成功发射“神舟”3号试验飞船,环绕地球飞行了108圈后,于4月1日准确降落在内蒙古中部地区。

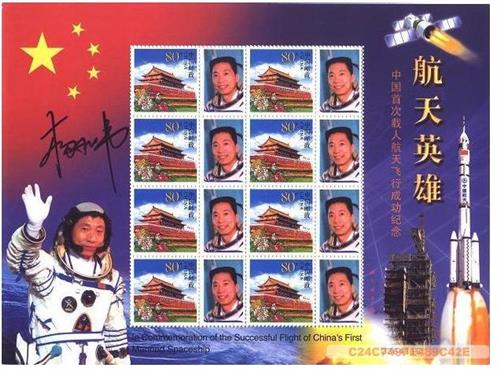

2002年12月30日,中国成功发射“神舟”4号飞船。 2003年10月15日,航天英雄杨利伟乘坐神舟5号飞船胜利完成了我国首次载人飞行,实现了中华民族“飞天”的千年梦想。

2005年10月12~17日,航天员费俊龙、聂海胜圆满完成神舟六号飞行任务,中国载人航天实现了2人5天、航天员直接参与空间科学实验活动的新跨越,中国成为继俄罗斯和美国之后世界上第三个掌握载人航天技术的国家。

嫦娥一号于2007年10月24日,在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。嫦娥一号发射成功,中国成为世界上第五个发射月球探测器的国家。 嫦娥二号卫星是嫦娥一号的姐妹星,它于2010年10月1日在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功。

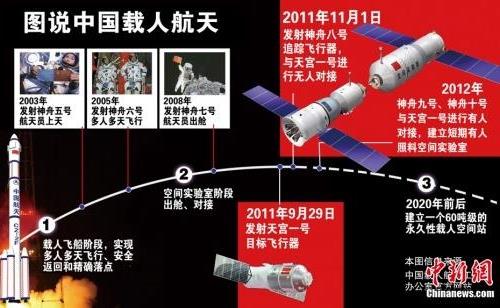

2008年9月25日神舟七号发射升空。它是中国第三个载人航天飞船。使中国突破和掌握出舱活动相关技术。 天宫一号(英文名称:Tiangong-1)是中国第一个目标飞行器,于2011年9月29日在酒泉卫星发射中心发射,它的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段。

按照计划,神舟九号、神舟十号飞船将在接下来的时间里依次与天宫一号完成无人或有人交会对接任务,并建立中国首个空间实验室。 神舟八号无人飞船于2011年11月1日顺利发射升空。升空后2天,“神八”与此前发射的“天宫一号”目标飞行器进行了空间交会对接。

组合体运行12天后,神舟八号飞船脱离天宫一号并再次与之进行交会对接试验,这标志着我国已经成功突破了空间交会对接及组合体运行等一系列关键技术。 ·重要人物及贡献· 钱学森:钱学森在应用力学的空气动力学方面和固体力学方面都做过开拓性的工作;与冯·卡门合作进行的可压缩边界层的研究,揭示了这一领域的一些温度变化情况,创立了“卡门—钱近似”方程。

王礼恒: 他长期从事导弹动力研究和航天工程管理。

领导和组织完成了多项重大航天工程的立项与实施,积极推进航天工程管理创新,为我国航天事业的持续发展做出了重大贡献。获国家科技进步特等奖2项。 邓稼先:是我国核武器理论研究工作的奠基者之一。其研究成果曾获国家自然科学奖一等奖和国家科技进步奖特等奖;所以邓稼先被称为“中国原子弹之父”。

庄逢甘:空气动力学家,长期从事空气动力学研究工作。它组织领导了我国主要的空气动力学实验基地建设,建成了从低速到高超音速的成套设备,并组建了一支空气动力研究的骨干队伍。

他是这一领域的主要开拓者之一,为发展我国航天事业作出了突出贡献。 梁思礼:我国著名火箭控制系统专家,导弹控制系统研制领域的创始人之一,中国科学院院士,国际宇航科学院院士。

他是中国航天可靠性工程学的开创者和学科带头人之一,航天CAD的倡导者和奠基人,为我国航天事业发展做出了卓越贡献。 崔国良:对我国固体火箭发动机的发展做出重大贡献。使我国成为拥有当今最先进推进剂的国家之一。

1985年获国家科技进步奖特等奖。 ·中国航天现状及重要组成· 中国航天事业自1956年创建以来,经历了艰苦创业、配套发展、改革振兴和走向世界等几个重要时期,迄今已达到了相当规模和水平:形成了完整配套的研究、设计、生产和试验体系;建立了能发射各类卫星和载人飞船的航天器发射中心和由国内各地面站、远程跟踪测量船组成的测控网;建立了多种卫星应用系统,取得了显著的社会效益和经济效益;建立了具有一定水平的空间科学研究系统,取得了多项创新成果;培育了一支素质好、技术水平高的航天科技队伍。

中国航天事业是在基础工业比较薄弱、科技水平相对落后和特殊的国情、特定的历史条件下发展起来的。中国独立自主地进行航天活动,以较少的投入,在较短的时间里,走出了一条适合本国国情和有自身特色的发展道路,取得了一系列重要成就。

中国在卫星回收、一箭多星、低温燃料火箭技术、捆绑火箭技术以及静止轨道卫星发射与测控等许多重要技术领域已跻身世界先进行列;在遥感卫星研制及其应用、通信卫星研制及其应用、载人飞船试验以及空间微重力实验等方面均取得重大成果。

·中外对比· 一是航天器的质量,四十年前美苏的水平是百吨级,美国「土星五型」火箭能把一百三十九吨载荷送上地球卫星低轨道;苏俄「能源号」为一百零五吨,欧盟的「阿丽亚娜五号」火箭的投送能力是几十吨级;中国的「长征2F」火箭能投送的「神六」太空舱约八吨重,正在研制的大推力火箭可达二十五吨水平。

可见中国火箭的燃料、发动机及整体水准还须努力除了硬件还有软件差距更大。不管有人无人航天器,都要同地面指挥站保持讯息传递。

嫦娥工程的测控范围达四十万公里,而中国与欧洲空间局合作的「探测二号」TC2跟踪距离不过十万公里。 美国在1977年发射的「旅行者一号」探测器至今已飞离地球一百五十亿公里,等于地球到太阳距离的一百倍,即使是无线电波的速度,「旅行者一号」发回的讯号也要经过十三、四个钟头才能传回地球。

依靠航天器上只有几瓦功率的定向发射,电子讯号微弱到一般电子手表电池的二百亿分之一,美国人对此仍然能够接收并分数据,这还是三十年前的科技水平。 此外,天体物理和天体轨道计算的理论及控制水平也是航天应用的重要因素。

「嫦娥一号」飞向三十八万公里外直径三千多公里的月球,同美国2005年用「深度撞击器」击中一亿三千万公里外的六公里大小的「坦普尔一号彗星」,二者之间的难度差了四个数量级。这正是中国政府求真务实的体现,也是要解放军「慎战」的原因之一。

·当前不足及未来发展方向· 专家认为,随着我国载人航天“三步走”战略规划的实施和发展,我国载人航天将沿着空间实验室、空间站、载人登月和火星探测的方向发展,并将遇到一系列亟待解决的重要科学问题,这为航天医学工程学的研究与发展带来了新任务和新挑战。

面对我国繁重的后续载人航天任务,如何使人才快速成长是必须解决的问题,在课程设置上需要进行根本性的调整。面对后续任务的艰巨性、挑战性,以及基础、技术储备的不足,应拓宽渠道、扩大资源投入,加强航天特因环境对人生理、心理和工作能力的影响及其防护问题,长期飞行或居留中的医学维护与健康保障问题等重要基础科学问题的研究,推进航天医学工程学的建设与发展。

我国在未来航天事业的发展目标是:1.运载火箭进入空间能力和可靠性水平明显提高;2.

建立长期稳定运行的卫星对地观测体系、协调配套的全国卫星遥感应用体系;3.建立较完善的卫星通信广播系统,卫星通信广播产业规模和效益显著提高;4.分步建立满足应用需求的卫星导航定位系统,初步形成卫星导航定位应用产业;5.

初步实现应用卫星和卫星应用由试验应用型向业务服务型转变; 6.实现航天员出舱活动及航天器交会对接;7.实现绕月探测;8.空间科学研究取得重要原创性成果. 我国在未来航天事业的主要任务是: 1.

研制新一代无毒、无污染、高性能、低成本和大推力的运载火箭,最终实现近地轨道运载能力达到25吨,地球同步转移轨道运载能力达到14吨;全面完成120吨级推力的液氧/煤油发动机和50吨级推力的氢氧发动机的研制工作;提高现有“长征”系列运载火箭的可靠性和发射适应性。

2.启动并实施高分辨率对地观测系统工程;研制、发射新型极轨和静止轨道气象卫星、海洋卫星、地球资源卫星、环境与灾害监测预报小卫星;开展立体测图卫星等新型遥感卫星关键技术研究。初步形成全天候、全天时、多谱段、不同分辨率、稳定运行的对地观测体系,实现对陆地、大气、海洋的立体观测和动态监测。

3.统筹发展卫星遥感地面系统和业务应用系统;整合并完善现有遥感卫星地面系统,建立和完善国家级的遥感卫星数据中心,建设和完善遥感卫星辐射校正场等定量化应用的支撑设施,初步实现社会公益服务领域的遥感数据共享;建立卫星环境应用机构和卫星减灾应用机构,形成若干重要业务应用系统;在卫星遥感主要应用领域取得突破性进展。

4.研制并发射长寿命、高可靠、大容量的地球静止轨道通信卫星和电视直播卫星;发展卫星直播、宽带多媒体、卫星应急通信、公益性通信广播等技术。继续发展和完善卫星通信广播的普遍服务功能,增加卫星通信领域的增值服务业务。

积极推进卫星通信广播的商业化进程,扩大通信广播卫星及应用的产业规模。 5.完善“北斗”导航试验卫星系统,启动并实施“北斗”卫星导航系统计划。发展卫星导航、定位与授时的自主应用技术和产品,建立规范的、与卫星导航定位相关的位置服务支撑系统、大众化应用系列终端,扩展应用领域和市场。

6.研制并发射新技术试验卫星,加强新技术、新材料、新器件、新设备的空间飞行验证,提高自主研发水平,提高产品质量与可靠性。

7.研制并发射“育种”卫星,推进空间技术与农业育种技术的结合,扩大空间技术在农业科研领域的应用。 8.研制空间望远镜、新型返回式科学卫星等卫星;开展空间天文、空间物理、微重力科学和空间生命科学的基础研究,取得重要原创性成果;加强对空间环境与空间碎片的监测能力,初步建立空间环境监测预警体系。

9.载人航天实现航天员出舱活动,进行航天器交会对接试验;开展具有一定应用规模的短期有人照料、长期在轨自主飞行的空间实验室的研制,开展载人航天工程的后续工作。

10.实现绕月探测,突破月球探测基本技术,研制和发射中国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”,主要进行月球科学探测和月球资源的探测研究;开展月球探测工程的后期工作。

11.提高航天发射场综合试验能力和效益,进一步优化航天发射场布局,提高航天发射场设施、设备的可靠性和自动化水平。 12.进一步提高航天测控网的技术水平和能力,扩大测控覆盖率,具备初步满足深空探测需求的测控能力。

十二五时期,中国正在研制新一代运载火箭,运载能力和技术瞄准世界先进水平。其最大的特点是大,大是火箭发动机能力、推力、生产工艺、发射场能力等等的综合体现。同时,中国发展新一代运载火箭坚持“无毒,低成本,高可靠,适应性强,安全性好”的原则.同时,中国也在开展太空碎片回收工作,竭尽全力保持太空环境稳定。这将有助于中国成为世界航天强国。