殷承宗的父亲 著名钢琴家殷承宗:学琴最忌有“押宝”的心态

6月23日,新中国钢琴界元老级人物、已经70高龄的著名钢琴家殷承宗将再次莅临广州,在星海音乐厅举行“红色记忆”钢琴独奏音乐会,以钢琴伴唱《红灯记》、钢琴组曲《红色娘子军》和《洪湖水浪打浪》等经典曲目,向建党90周年致敬。殷承宗此次羊城之行,令资深乐迷无不引颈以待。

9岁举行钢琴独奏会、17岁获得维也纳第七届世界青年联欢节钢琴比赛金奖、20岁获得第二届柴可夫斯基国际钢琴比赛第二名……殷承宗以其出众的天赋和刻苦勤奋少年成名,在当时中国仍旧偏于封闭、中国人极少参加国际音乐比赛的情况下十分难得。

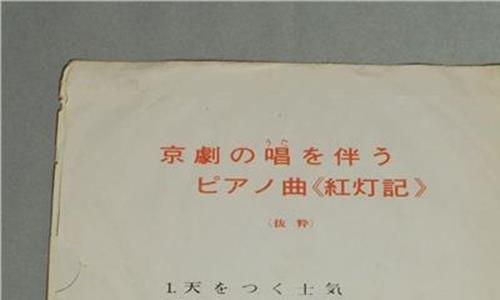

上世纪60年代,殷承宗致力于钢琴音乐中国化。由他参与创编的钢琴协奏曲《黄河》是迄今中国最重要的在世界范围传播最广和演奏次数最多的钢琴作品之一;他成功地将京剧和钢琴结合创作出的钢琴伴唱《红灯记》成为中国音乐和戏曲史上的奇葩;他还将《十面埋伏》、《春江花月夜》等古典音乐改编为钢琴曲向世界推广。

上世纪80年代赴美之后,殷承宗一直活跃于世界舞台,并始终以初到美国时定下的“三件事”作为自己的奋斗目标:第一,要在全美各地乃至全世界演出和灌唱片;第二,尽可能向美国和世界的听众介绍中国的钢琴艺术;第三,把自己积累的经验传授给年青的钢琴家。历经人生的风雨沧桑,殷承宗的演奏更加深邃,有了更多的积淀。日前,他接受南方日报记者专访时坦言:“我从没想过要离开钢琴、离开舞台,我想一直弹下去,弹一辈子。”

“学琴最忌有‘押宝’的心态”

南方日报:回顾您早年的求学经历——— 考音乐学院、参加国外大赛,再赴国外深造,对于今天的音乐新秀来说,这仍然是一套行之有效的通用成名法则,其中借国际大赛崭露头角又尤为关键,比如谈到您和郎朗的艺术履历,必然会提到柴可夫斯基国际钢琴比赛。您怎么看待这种现象?是否还有别的成名途径?

殷承宗:我学琴的时候,国际上出名的钢琴比赛还不多,但是现在林林种种的比赛已经多到让人眼花缭乱了。我觉得钢琴大赛只是一个平台,年轻人可以通过它挑战自我、展示自我,也能够和更多地和演奏者们切磋交流,参加一些大的赛事对自己的成长是有益处的。客观来说,在国际大赛上“一战成名”对演奏者本人肯定是有帮助的,其次机遇也是一个重要因素。但不管怎么说,成名的前提是要练好基本功和提高自己的演奏水准。

音乐艺术是无止境的,我们在学琴过程中需要不断地温故知新、弥补不足,除了音乐本身,还需要从多个人文艺术领域汲取营养,比如在留学前苏联的三年中,除了上专业课,我们还要修室内乐、伴奏课及各种音乐理论,课余除了听音乐会、看歌剧或芭蕾舞,还经常看画展,目的是为了让自己发展得更加健全、均衡。

如果把参赛拿奖当作唯一目标,那么用于培养全面素质的时间必然会受到冲击,而没有深厚的综合修养作为基础,水平也难以提高,反而降低拿奖的可能性。

南方日报:这些居于媒体聚光灯下的后起之秀,在琴童之中起到了很大的偶像化示范效应,您怎么看?

殷承宗:我年轻的时候,中国的钢琴艺术发展在很大程度上受到国家国际地位不高、话语权不大、冷战等政治大背景的影响,想要在国际音乐界出人头地是很不容易的。(记者注:有史料称,1962年,留学前苏联的殷承宗代表中国参加在莫斯科举行的第二届柴可夫斯基国际钢琴比赛,虽然技惊四座,但由于受中苏关系恶化的影响,未能获得第一名,而被“调整”第二名,曾引起一些评委的不满。

)我到现在都记得,1983年我第一次在美国卡内基音乐厅举行首次独奏音乐会时,有一次我告诉一个出租司机我是钢琴家,他听了后根本不信,认为我在开玩笑,因为那时美国人对中国人还是存在歧视和偏见的,不相信中国能出钢琴家。

现在的社会环境当然有了很大改善,据说目前国内学钢琴的人已经达到了4000万,是十年前的十倍。

让更多的人学习和欣赏钢琴艺术当然是好事,但是有不少家长是抱着“押宝”的心态把孩子送去学钢琴的,把学琴当作成名和赚钱的“终南捷径”,这是很不对的。弹琴是一辈子的事,只有你对它怀抱最纯真的热爱,才能坚持下来。

“当过船夫对黄河感受更立体”

南方日报:钢琴伴唱《红灯记》和《黄河》是将钢琴和中国本土民族音乐结合的典范,您对哪些往事特别难忘?

殷承宗:我刚刚从音乐学院毕业的时候,钢琴是被当作“资本主义的象征”不受欢迎的。那时有人认为钢琴弹的都是西洋曲子,不能为工农兵服务,很多钢琴曲不能弹。为了给钢琴发展找出路,也为我自己找出路,我是被“逼上梁山”的!

在此之前我接触的都是西方音乐,从那时开始拼命学习京剧、民间小调等富有本土民族特色的艺术。1967年5月纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》25周年之际,我和几个朋友把钢琴搬到天安门广场演出,让观众随意点奏,应观众要求,我弹了一段《沙家浜》,结果很受欢迎。

受此启发,我想到用钢琴为京剧样板戏《红灯记》伴唱,后来这个想法得到了当时中央领导的肯定,让我对钢琴艺术民族化有了信心,同时也使钢琴在中国的发展不至停滞。

写钢琴伴唱《红灯记》时,我专门去京剧团学京戏,找京剧名家合练。写钢琴曲《黄河》的时候我和创作组的同事特地到了从壶口至延安的黄河沿岸体验生活,我们和船夫一起拉纤、喊号子,和老乡们一起劳动、生活,当过船夫和纤夫,亲身体会过激流险滩,我们对黄河的感受更加立体了,创作和演奏《黄河》的时候感情也更加丰富了。《黄河》的成功,以及现在能够在世界上拥有比较高的知名度,和那段体验生活是分不开的。

南方日报:虽然您当初是出于求生的压力,但后来显然从改编、创编这些民族经典中发现了一片新天地——— 后来您主动地将许多中国传统曲目,如《十面埋伏》、《春江花月夜》等改编为钢琴曲。那么到了今天,您是否已经形成了一套相对固定、系统化的创作经验?

殷承宗:我其实只是一个钢琴演奏家,不算音乐家,也没有专门总结过创作经验或者方法。但我觉得有两点是必不可少的:一是像《黄河》一样“洋为中用”,作品应该让群众听懂、产生情感上的共鸣,这样大家才会乐于欣赏和倾听;二是像钢琴伴唱《红灯记》一样“古为中用”,作品要有民族的根,这样中国的钢琴家才能和国外钢琴家有所区别。

南方日报:您在1983年赴美重新奋斗,此后演出足迹遍布世界,赴美之后,您的感受和在国内时有什么样的不同?

殷承宗:说实话,刚去美国的时候,我压力很大。在国内的时候由于制度上有保障,吃饭是不用愁的,可以一心一意搞艺术,但是到了美国后需要自食其力,一开始还是挺困难的。1983年赴美之前,我跟国外的钢琴家是没有接触完全封闭的,纽约又是音乐之都,“世界窗口”,全球各个流派几百名钢琴家常年在此聚居。

到了纽约之后,我接触到许多名家,经常去现场听他们演奏,感觉很好,从他们那里学到了很多东西,这对我成为职业钢琴演奏家是很有帮助的。

南方日报:国外观众在接受中国钢琴曲的时候会不会有一定程度上的接受困难?您最喜欢哪位作曲家的作品?

殷承宗:刚开始的时候经纪公司是不让我弹自己创作的钢琴曲的,因为外国对中国作品的偏见很深。我先是在大学里推广《春江花月夜》这些作品,学生们听了以后非常惊讶,觉得这些曲子像法国音乐一样美。随着几百场个人音乐会的累积,这些作品也受到了越来越多的认可。至于我个人,最喜欢的作曲家是舒伯特,因为他的作品很真诚,很纯真,能够让我静下心来。

“我从未想过离开钢琴舞台”

南方日报:这次音乐会上,我们有幸再次听到您演奏《黄河》,您觉得您在演奏风格上有没有什么变化?

殷承宗:现在的我和年轻的时候已经不大一样了,因为岁数嘛……(笑),年轻时弹《黄河》很有激情,有时甚至“过于激情”了,现在年纪大了,弹琴的时候感觉自己沉淀下来了,心更静了。

南方日报:您已经70高龄,仍然活跃于舞台一线,有没有一个预期的退休年龄?平时如何维持演奏状态?

殷承宗:弹钢琴对身体素质的要求还是挺高的,我现在还坚持每天练5个小时的琴,为了锻炼身体也会经常做一些有氧运动,一般晚饭之前都会去游泳馆游个1000米。我没有想过要举办“告别演出”什么的,我从没想过要离开钢琴,离开舞台,如果身体允许的话,我想一直弹下去,弹一辈子。今年为了纪念李斯特诞辰200周年,我会在七八月到北京、天津等城市进行巡演。

南方日报:国内年轻一辈可以说从技术上讲是起点很高的,但有评价说,时至今日可以成功完全演奏《红灯记》等作品的可能还是仅有殷承宗本人。您自己也说过,不希望它成为“绝唱”,您觉得这个问题可能出在什么地方?现在有没有找到接班人?

殷承宗:这还是跟中国的钢琴教育有关吧。小孩子从小接触的就是纯西方的音乐作品,我自己带的学生也大都以出国留学和参加比赛为目标,很少会去了解中国钢琴作品及其文化背景,而成名的钢琴家也往往忙于参加商业活动,不会将心思放在上面。

特别重要的一点是弹《红灯记》需要对京剧文化和知识有相当的了解,现在国内几乎没有能把钢琴伴唱《红灯记》完整弹下来的人了。其实我在很多时候都在呼吁中国的琴童多学点民族的东西,但是也挺无奈的。这种情况不是我一人之力能够改善的,需要社会上的大力支持,比如在大剧院中多举行一些中国钢琴曲专场音乐会等。

南方日报:记得您曾经有个愿望是在世界上建立属于中国人自己的“钢琴学派”,不过,国内也有人戏言说中国音乐界目前只有帮派,没有学派或者流派,您对此怎么看?

殷承宗:建立音乐学派的前提是要有一批优秀作曲家,以及相当数量的具有分量、国际声誉的优秀作品,而后才能促生更多杰出的钢琴家的出现,法国、俄罗斯等各国音乐学派、各大流派都是这样建立的。另外,民族特色是作品中必不可少的部分,只有具有了民族的根,有凝聚力的音乐学派才能建立起来。