邹承鲁与30年前的两起学术腐败事件

但台湾毕竟只是一个小地方。1972年尼克松访华之后,牛满江又想到内地来发展。他和中国驻加拿大大使馆联系,于当年夏天回到阔别了28年的祖国。作为中美关系解冻后首批探访中国的美籍科学家之一,他和杨振宁一样,因为可以理解的理由,受到了***等领导人的接见,并被誉为中美两国的“友好使者”。

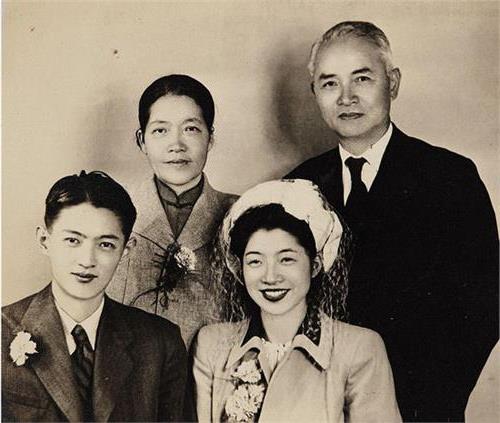

1973年5月,他与美国驻华联络处首任主任布鲁斯(D.Bruce)同机到达北京,开始与中国科学院生物学部主任、动物研究所教授童第周合作开展科研,进而又被树为“中外科技交流的大典型”。

与中国最高层的频繁接触,使得各级政要都对他刮目相看,当时的国家科委主任对他更是鼎力支持。而他也确实利用这个身份以及自己在美国,尤其是同洛克菲勒基金会的关系,做了一些中美交流方面的事情,比如邀请一些美国科学家访华,帮中国联系购买过一些仪器,替中国科学家争取一些资助,等等。

一位身上有着这么多政治光环,而又喜欢在记者面前展露自己的人当然会受到媒体的哄炒。在整个1970年代,他是中国最受关注的科学明星之一。除“美国教授”头衔外,他还被冠以“科学巨子”、“世界著名生物学家”、“世界著名大科学家”、“即将获得诺贝尔奖的人”、“核糖核酸之父”等称号。

他与童第周教授于1973年合作发表的结果——注射mRNA等入卵可以诱导双尾鳍金鱼发育成单尾鳍金鱼——虽然在1974年即受到了严重质疑,而且迄今无人能重复做出,仍被报道成1949年以来中国最重大的科技成果之一(童第周教授只是一个经典的实验胚胎学家。

尤其是在受“***”冲击而扫了多年厕所之后,他在分子生物学领域已经落后于时代。在合作研究中,相关实验主要由牛满江设计。再加上用于注射的不纯的mRNA也由牛满江提供,所以整个工作也应主要由牛满江来负责)。对他的宣传力度是如此之大,以至于很多中国人还以为他已经获得了诺贝尔奖。

但政要肯定、媒体哄炒这一套在国外科学家那儿却行不通———他们只承认可以重复的科学实验、实实在在的科学论文。1980年4月底,在第二次国际核酸会议上———该会议在北京京西宾馆举行———他们与作为主持人的牛满江产生了激烈的冲突。

第一个发难者是1975年的诺贝尔生理学和医学奖得主、逆转录酶的发现者巴尔的摩(D.Baltimore)。他断言高等生物的组织或细胞内没有逆转录酶,从而令在座的其他生物学家也对牛满江的论文———把大豆的mRNA放到水稻内,发育的种子内出现了大豆蛋白;牛满江等解释说这是因为大豆的mRNA被逆转录成了大豆的DNA———产生了怀疑。

接着,在会议结束之后,1980年的诺贝尔化学奖得主、DNA测序方法的建立者之一吉尔伯特(W.

Gilbert)也对牛满江进行了猛烈的抨击:“牛满江是中国的李森科,要把中国的生物科学引向歧途。牛满江的工作是炼金术,没有对比试验。”他的发言后来还被发表到了《华盛顿邮报》上。

邹承鲁对牛满江的工作的看法与巴尔的摩、吉尔伯特等科学家是一致的。事实上,早在三个月之前,作为《中国科学》编委的他就已经与这位大人物发生了冲突。事情源于牛满江投来的一篇题为《鲤鱼卵信使核糖核酸(mRNAs)中指导肝脏白蛋白合成的组分》的论文。

邹先生认为那篇文章错误百出,根本就没达到值得《中国科学》刊登的水准。可牛满江走的不是一般的路子——他直接让国家科委主任批条,要求《中国科学》发表。《中国科学》总编、中科院副院长严济慈不敢怠慢,赶紧放行。

邹承鲁觉得刊登这样的文章是《中国科学》的耻辱,他在公开场合对牛满江做了不少批评,还直接向国家科委主任进言。这时候,邹承鲁的一位朋友、发育生物学研究的国际权威戴维森(E.Davidson)写来一封信,说牛满江在美国名声很坏。

邹承鲁就把牛的文章寄给他看,请他写了一篇评述牛满江论文的错误的文章,并把该文推荐到《中国科学》发表。严济慈也听到了很多关于牛满江工作的负面意见,也想刊登,但在迟疑了一段时间后,最终没有发表。原来上级已经传话给他,不让发表该文。

邹承鲁非常生气,一面在公开场合继续批评牛满江,一面写了篇题为《开展百家争鸣,促进我国科学事业的繁荣》的文章,发表在1980年8月出版的《自然辩证法通讯》杂志之上。以下是文中两段文字:

……如果不顾科学上的严肃性和真实性,片面强调所谓政治影响,对某些在科学上站不住脚的所谓成果给以不适当的评价,甚至公开宣传,恰恰只能造成极为恶劣的政治影响甚至国际影响。

……我恳切地盼望我们的领导同志,我们新闻界的同志们,在处理科学问题的时候,务必要十分慎重,务必要事先广泛听取科学界同行的意见,千万不要轻易表态,千万不要轻率在报纸上发表消息、发表评论等。

虽然没有只字提及牛满江等人,但这样的文字想必令他们十分不快,而邹先生也做好了受惩罚的准备。但有点出乎他意料的是,在1980年底的学部委员增补中,拥有过硬成果的他还是被选上了,而手腕通天的牛满江则一直都没有被选为中国科学院外籍院士。

这固然跟实际操办这件事情的学部主任副主任们等委婉拒绝了上头有关“由党政部门对当选名单予以调整”的指示、这次选举是一次真正的民主选举有关(薛攀皋:《20年前中科院首次民主选举学部委员纪实》,载《炎黄春秋》,1999.11,34-37页)。

经过邹先生以及其他很多科学家锲而不舍的批评,牛满江后来终于不怎么在北京、上海等大城市以“科学巨子”的身份活动了。到了1990年代,因为他多年不出成果,中国科学院给他的每年20万元研究资助也被停止。但直到最近,这个曾经的“典型”在某些小一点的城市、偏僻一点的地方还在继续活动,并拥有相当的影响力。

在刘亚光、牛满江事件之后,就科学道德问题,邹先生还对“水变油”、“特异功能”、“伪气功”、“核酸营养”、“克隆人体器官”等事件进行过公开的谴责,并发表了上百篇相关的文章或访谈。限于篇幅,在此就不再细表了。

一次又一次的失败令邹承鲁深深体会到,在反对学术腐败方面,他所进行的是一场不对称的战斗:从实力上讲,虽然自己站在正义和真理的一方,从长时段看必将取得胜利;但骗子们之所以能够横行,往往是因为得到了权力的支持和有金钱铺路,他们常常能在短时段内风光无限。

从利害关系上讲,虽然自己不愿意充当沉默的同谋犯,敢于站出来抵制一些邪恶势力,但这样的举动确实与自己的研究工作和日常生活没有直接的关系。自己还要做科学工作,不可能把精力全部投到打假上面;而对方专业就是行骗,为了达到这个目的,往往会倾尽全力以精心设计、努力经营,并不惜动用大量资本,打通所有关节,务求一击必中。

事实上,不建立科学陪审团制度,不让科学家在专业问题上有更大的决定权,孤独的科学家是很难在这种打假活动中取得胜利的。从这个角度看,很多知道真相的科学家之所以不肯站出来说话,站出来说话的又之所以扳不倒那些骗子,都不难理解。

但邹承鲁并不气馁,而是设法在现有基础上寻找解决问题的办法。他认为,真正能引发质的变化的,恐怕只能是进行规则和文化建设,提高民众的素养,改良中国的土壤。所以,他晚年把很多精力都投到了规则和文化建设上。

在这个方面,第一个重要工作是进行科学传播,提高民众的科学素养。他知道,其实识别很多骗局并不需要多么高深的知识。比如那些十全大补类的补药、能让水变成油的神奇物质、各式各样的永动机,违反的都是一些科学常识。中学的科学知识如果学得好,就能辨别出来。所以,他一方面倡导大家,尤其是孩子们学好科学知识。另一方面,自己也写了不少文章,接受了很多次采访,还写过一些科普小册子,进行这类基本的科学知识的传播。

其二是约束科学工作者,提高大家的道德素养,促使他们更难做出不规范的行为。为了这个目的,他于1981年就和张致一、洪朝生、郭慕孙等三位学部委员一道,共同发起了关于《开展“科研工作中的精神文明”的讨论》的倡议。

10年之后,他又联合沈善炯、彭桓武、卢嘉锡等13位学部委员,在《中国科学报》上发表了《再论科学道德问题》一文,对科学道德规范进行了更加明确的阐述,并建议继续开展关于科学道德问题的讨论。随后,1993年时,他又在《中国科学报》上发表《科学道德规范应早日出台》一文,建议国家科委制定“科学工作者道德规范”,中国科学院和国家教委成立自己的科学道德委员会,并要求他们在大学和研究生院开展科学工作者道德问题的教育。

这些建议逐步得到重视。他关于院士评选应当透明化、所有候选人的基本材料应当在网上公示以接受公众的监督的建议也得到了有关机构的响应。

他还多次向科学工作者强调一条最低的道德底线:

一个真正的科学家,即便由于种种原因不能戳穿假话,或者无法说出真话,或者可以选择不说话,但至少要做到不说假话,不主动用假话去邀功请赏,去谋财害命。

其三是告诫媒体从业人员一定要对民众负责,对媒体的信誉负责。一方面要提高自己的科学素养,不要胡乱炒作所谓的重大科技新闻;另一方面,不要为了一点好处费或广告费把自己的良心丢掉,更不可以貌似论文的形式刊登软广告以欺骗读者。

“拿着钱登假话、假新闻、假成果那是绝对不可以的”。那些行政级别较高的媒体,尤其是科学类媒体更要注意,即使它们只登了一个豆腐块大小的假新闻,也可能会被骗子们拿到各地的小媒体转载,用来骗遍全省、全国。

其四是希望行政领导少干涉科学内部的事。他认为,政治和科学应当分离,政治领袖可以决定或影响科学、技术与国家和社会有关的全局层面或有关制度,但不宜随便批条子,越俎代庖替科学共同体决定该向哪个具体的项目投钱、该支持哪一个具体的科学家、该登谁的论文,以及哪一类研究不该做、哪一些人不该批评、哪一些争鸣性的学术论文不该出版,等等。

科学技术中的具体问题应当由专业的科学技术专家来评审。领导干部希望早出成果、多出成果、出大成果的心情是可以理解的,但对于具体的科学问题,他们不宜替科学共同体做决断。

邹承鲁多次陈述一个基本的原则:那些仅有媒体炒作,而没有在正规学术刊物上发表正式学术论文的东西是不值得关注的。某些人在一些缺乏学术声誉的或者自己办的杂志上发表“重大成果”,或者自费把那些“成果”印成书出版,这些都不能算数。

必须首先拿出通过正规学术杂志审稿的站得住脚的证据出来,否则根本就没有讨论的价值。成果不是宣布出来的,典型不是树立起来的。只有做了踏踏实实的工作,接受了认认真真的检验之后,结果才能自动升为成果,相关人员才能自然被视为典型。

其五是希望有关部门严肃处理学术腐败事件。邹先生对美国的有关做法非常欣赏。他们设有专门的科研道德管理机构,拥有为数不少的学术诚信官员,专门处理各种针对学术不端的投诉和指控。一旦接到投诉并查明属实,不管被投诉人所处的机构有多显赫,其个人地位有多高,也一样会被认真查处。

不像我们国家,一个稍微有点名气的人,查处起来就非常困难,后面总是会有一些机构以各种名义捂着、护着,更遑论那些得到了高级领导人的支持、被树为典型的人了。即使那些人并没有能够完成先前夸口的项目,或者丑闻被人费尽艰辛揭露了出来,由于背后那个深厚的人脉网络,也往往能脱离媒体的批评、保住已获得的权力和资源,从而在社会上造成更坏的示范性影响。

经过邹承鲁和其他人士持续不断地呼吁,我们国家现在已经制定了《中国科学院院士科学道德自律准则》、《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》等条例,“中国科学院学部科学道德建设委员会”等也已经开始逐步建立起来,可以说投诉已经初步有门了。

但仅有这些东西还是很不够的。如果有法不依、执法不严,它们仍然很难对学术腐败起到应有的威慑作用。只有设计了良好的制约手段,并不屈不挠地严格行使它,才能够有效地应对包括学术腐败在内的各种腐败行为。