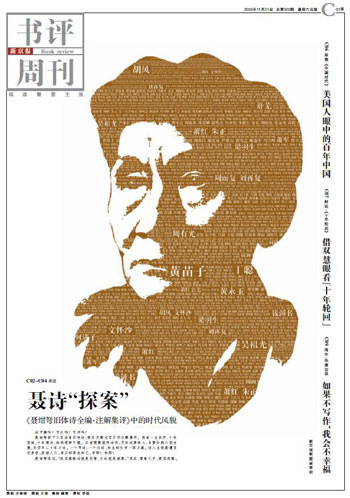

聂绀弩与莫言 聂绀弩:诗歌中隐藏的辛酸与风骨

关联阅读:《绀弩诗案——破案者侯井天》

1982 年5月,胡绳向胡乔木推荐了聂绀弩的诗作,“乔木同志很赞赏,曾特地去看望聂。”7月14日,胡乔木亲笔为人民文学出版社即将出版的聂绀弩诗集《散宜生 诗》作序。

胡序中说:“在1957年以后,他(聂绀弩)遭到了厄运,在十年浩劫中他更是备尝了肉体上的折磨……作者虽然生活在难以想象的苦境中,却从未表 现颓唐悲观,对生活始终保有乐趣甚至诙谐感,对革命前途始终抱有信心。

”

胡乔木所言不错。聂绀弩一生苦难,尤以两段岁月为甚:1958年至1960年,他被错划右派,送北大荒劳动;1967年他又以“现行反革命罪”被逮捕,押 至山西服刑,直到1976年才因离奇机缘获释回京。

这两段受难经历,却又催生了聂绀弩高涨的创作热情。今天我们翻阅《聂绀弩旧体诗全编注解集评》,如同走 进悠远曲折的历史隧道。那数百首诗的字里行间,既有一位诗人横溢的才华,又有他的满腹辛酸,和不屈风骨。

北大荒之一:开始写诗是“遵命文学”

关于聂绀弩为何到了北大荒,他在诗中也留下了线索。作于1962年的《某事既竟投夏公》,诗题中的“夏公”是夏衍,“某事”应指右派摘帽——摘下帽子忆当年,聂绀弩写道:“谁知两语三言事,竟是千秋万世名。” 原来,1957年4月27日,中共中央发出《关于整风运动的指示》,聂绀弩夫人周颖此时正在社会主义学院学习,她响应号召,积极发言,要“诚恳地帮助党整 风”。

聂绀弩替周颖修改了发言稿的开头,共一百多字。没想到周颖被扣上右派帽子,聂绀弩就成了帮她起草“反党宣言”的元凶。

聂绀弩开始做旧体诗,用他自己的话说,也算是“遵命文学”。1959年他在北大荒八五〇农场劳动,某夜正要睡觉,指导员忽然来宣布,上级指示,每人都要做诗,中国要出多少个李白、杜甫,多少个鲁迅、郭沫若。

一声令下,众人骚动。聂绀弩记得,房间里百来号人挤在两条长炕上,每人炕头都点起一盏灯,满屋通明,甚于白昼。大家都抽出纸笔,划得沙沙作响,却又都嚷嚷 不会做诗,甚至有人喊自己是文盲。

聂绀弩写到大半夜,完成一首七言古体长诗,这是他第一次正式写旧体诗。结果第二天领导宣布,聂绀弩的劳动成果是“32首 诗”。计算方法是每四句算一首,这首古风恰有32个“四句”。

勤奋写诗,看来也是“积极改造思想”的表现。聂绀弩在北大荒的诗篇,乍看往往都是斗志昂扬、一腔革命雄心,细究之下则有深意。比如这首《推磨》:“把坏心思磨粉碎,到新天地作环游。

连朝齐步三千里,不在雷池更外头。” 清华大学教授王存诚认为,这里的“不在雷池更外头”如果理解成循规蹈矩、俯首听命,那就不是聂绀弩了。恰恰相反,全国人民都“齐步三千里”,显然是说“大 跃进”,然而却丝毫未越雷池一步,仍在原地打转。

诗人自己在推磨,全国人民也都在无谓地“推磨”,这才是诗人真正想要表达的矛盾和荒诞。实际上,这四句诗 还有一个较早的版本,意思更加明白:“万里雷池终不越,一朝天下几周游。神行太保呵呵笑,需我一鞭助汝不?”

北大荒之二:苦中作乐,烧炕进监狱

聂绀弩善于苦中作乐,却不料总是“倒霉”,连老老实实劳动中,还会被抓去关冤狱。《地里烧开水》 一诗背后,就有这样一段故事:1958年初冬,聂绀弩被派到一间宿舍里烧炕。那天柴添得有点多,加上风大,火势很猛,火星从烟囱飞出,燃着了屋顶的茅草。

屋外的人们赶紧拿着脸盆去救火,聂绀弩在屋内还浑然不觉,听见外面喧哗才出来看。只见有位队长在大吼着指挥救火,偏巧这位队长平素待人无礼,众人早有怨 气,这回总算逮到了机会。

不知是谁带头,一盆冷水兜头泼向队长。队长惊呼一声“谁”,又被接连飞来的雪块和冷水打得晕头转向。他刚缓过气,又喊了一声 “咋”,就被泼得再也发不出声,抱头鼠窜而去。

一片混乱。聂绀弩呆呆地站在一边看。

火很快被扑灭了,只有屋顶的茅草被烧掉,损失很小。

事后,聂绀弩却被抓走了。当年一份《关于右派分子在密山垦区劳动改造情况》的报告中提到:“特别是中东局势紧张时,他们乘机蠢动,活动更为猖狂……如文化部右派聂绀弩在烧炕时不会烧火,把房子烧掉等。

”聂绀弩被定为“纵火犯”,判刑一年。

被拘捕时的情景,聂绀弩后来也写入了诗,这便是《情景》:“到四分场泥滑滑,进人事室风萧萧。

逮捕证上先签字,两手骈伸就铐牢。” 那是1958年11月,边疆小城虎林县的看守所内,所长召集全体犯人开会。所长教训道:“我不管你是大作家还是总编辑,是龙你给我盘着,是虎你给我卧着。

到这里,你要老老实实接受改造,否则,人民专政的铁拳……”当时也在犯人群中挨训的张超看到,所长像煞神般盯着一位老者。有人低声告诉张超,“他是北京的 大右派聂绀弩。”

深夜,牢房微弱的灯光下,张超趴在上铺的枕头上向下张望,寻找聂绀弩。

张超听到下铺的耿木匠正和聂绀弩低声交谈。耿木匠说:“老聂,你是大作家?”

聂绀弩答:“是写书的。”

耿木匠又问:“你是多大干部?几级?”

聂绀弩诚实地回答:“九级。

”

耿木匠冷笑着摇头:“我这个技术才八级,你还能比我高?”

张超忍不住插嘴:“耿大叔,他的级和你的级不一样。”

聂绀弩看了张超一眼,没说什么。

实际坐牢的时间约两个月。聂绀弩有《周婆来探后回京》,说的是1959年2月7日,农历除夕,周颖到虎林探监,这一天是聂绀弩56岁的生日。

行李一肩强自挑,日光如水水如刀。

请看天上九头鸟,化作田间三脚猫。

此后定难窗再铁,何时重以鹊为桥?

携将冰雪回京去,老了十年为探牢。

民间谚语称“天上九头鸟,地上湖北佬”,谁知湖北人聂绀弩到了北大荒的田间,却成了失火入狱的罪犯,败事有余的“三脚猫”。

有趣的是,在虎林看守所,狱方 可怜聂绀弩年老体弱,不让他参加重体力劳动,而是叫他给犯人们烧炕。聂绀弩婉言谢绝:“不能再干了,我正是因为烧炕烧了房子进了班房。如果再让我烧炕,烧 着了房子,又要进班房了,可那时班房也烧了,连牢也没得坐了……”

包于轨和李四:狱中遇同好

1960年冬,聂绀弩回到北京,不久开始在全国政协文史资料委员会工作,1961年摘掉了右派帽子。然而, 据现有的史料记录,大约从1962年开始,就不断有人检举、揭发聂绀弩的“反动言论”,其中包含大量对聂绀弩“反动诗歌”的刻意解读。

而这些告密者,还多 为聂的至交好友,亦同为文化名流(详见寓真《聂绀弩刑事档案》)。无论如何,聂绀弩终于还是遭遇了长达十年的牢狱之灾。

1967年1月25日深夜,聂绀弩在北京家中被捕,先是关在北京功德林第二监狱,后转至半步桥看守所。

1969年10月中旬,聂绀弩等一批“”被押送离京,先到山西临汾第三监狱,1970年4月转往稷山县看守所。在这里,聂绀弩遇到了包于轨。

侯井天曾经下大力气寻找包于轨的线索,只因聂绀弩记叙山西监狱生活的诗中,提到了这位难友的名字。比如这首《解晋途中与包于轨同铐,戏赠》:

牛鬼蛇神第几车,屡同回首望京华。

曾经沧海难为泪,便到长城岂是家?

上有天知公道否,下无人溺死灰耶?

相依相靠相狼狈,掣肘偕行一笑“哈……”

和聂绀弩“相依相靠”的这位包于轨,浙江绍兴人,1903年生于北京,既当过日伪政权和国民党政府的秘书,也当过新中国成立后的北京市政协秘书。

包于轨精 通书法、诗词,尤擅对联,“文革”前在王府井办过个人书法展览。聂绀弩能在押解途中遇见这么一位同好,又是同年生人,后来还关在同号,也算苦难中的幸事。

1971年7月26日,包于轨病逝于稷山看守所,聂绀弩作《挽包于轨》,诗云:“鬼话三千天下笑,人生七十号间逢。”

李世强说,包于轨死后,“草葬于狱内空地下。

”

李世强也是和聂绀弩、包于轨同号的犯人,1948年生,北京人。他回忆说:“我是从1970年4月20日起和聂伯伯在一起——稷山县看守所同号同铺——到 1974年底分手,共约不到五年时间。

其间在聂伯伯影响下,和聂伯伯一起学毛著和马列著作,颇受教益……每有新说,聂伯伯惊喜非常,得意处常有诗赠。”

聂绀弩叫李世强“李四”,还说李四是他在监狱碰见的“青工异人”,因为这个不过二十来岁的小伙子“看《资本论》比我快,比我理解得多”,为此他还写过《采桑子 读〈资本论〉第四卷后赠小李》,有“何处后生,胜过先生”之句。

1974年,北京中院宣判聂绀弩无期徒刑,到年底,高院又驳回了聂的上诉,维持原判。

得知消息后那几天,聂绀弩意识到要被送走服刑了,情绪有些激动。“两 眼老是红红的。”李世强回忆,“直到分手那天,他直直地看了我好久,才伸手递给我一个纸团,然后叮嘱说,我走了,你自己学吧,以后把心得写给我,我还会向 你提问题的。

”

李世强打开纸团,见是一首《临别赠小李》:

难事逢轻当为重,霉时计短不如长。

堪破浮云未了事,何须夜赶嫁衣裳。

囚牢脱身:移花接木,瞒天过海

聂绀弩虽被羁押十年,但他1974年被判的“无期徒刑”,却只服了两年多。1976年9月20日,山西省高院将聂绀弩列为“国民党特人员”,予以特 赦。10月,聂绀弩回京,被安置在某街道居委会,每月发放生活费18元。

邓小平听说此事,大笑道:“他算什么‘特’呀!”(据《聂绀弩刑事档案》)

在阶级斗争如火如荼的年代,一个“现行反革命”怎么转眼变成了“国民党特”呢?一位年过七旬、身体孱弱的老人,还能从无期徒刑的囚牢中逃出生天,这又是何等奇迹?所有谜底,都藏在这首作于1976年11月的《赠送朱静芳大姐》诗中:

急人之急女朱家,两度河汾走飞车。

刀笔纵横光闪闪,化杨枝水洒枯花。

劝君更尽一杯茶,千里万里亦中华。

这位“女朱家”朱静芳,1922年生,江苏淮安人,1953年任山西省高级人民法院审判员、高级法官。“文革”开始后,朱静芳成为“右倾”人物,逐渐疏离 政法一线工作,常住北京,因此有机会与聂绀弩夫人周颖相识。

聂绀弩被转至临汾关押后,朱静芳收到周颖来信,周颖说“老聂永远也不会回来了”,所以她计划到 临汾找间房子住,在那里永远陪伴他。

朱静芳同情聂绀弩的冤狱遭际,又感于周颖深情,遂决计设法营救聂公。

1975年8月7日,朱静芳和周颖同去临汾,找到了和朱静芳私交甚好的临汾第三监狱狱政科长彭元芳,彭的丈夫姓杨,时任监狱长。

朱静芳向彭、杨二人详述了聂绀弩案之冤情,希望能够使聂获得减刑,然后再保外就医。这一计划似乎难度不小,12日,朱静芳和周颖离开临汾。

此时的聂绀弩还在狱中苦苦度日,体质每况愈下,如果没有后来的转机,他定然也会像难友包于轨那样埋骨狱底。

也是命该不绝,不久后,“特赦国民党特”的 命令下达了。寓真《聂绀弩刑事档案》中记道,1975年,基于外交形势的转好,中共中央决定,宽大释放在押的原国民党县团以上党、政、军、特人员,毛泽东 在公安部《关于清理省将级党政军特人员的请示报告》上批示:建议一律释放。

这条命令跟聂绀弩有什么关系呢?原来,1924年聂绀弩考入黄埔军校二期,1928年他还曾在南京任职国民党中央通讯社副主任,虽然事过境迁,无论如何够 不上“特”的级别,但勉强也算是有点“国民党背景”。

更凑巧的是,临汾第三监狱原有八名“特”在押,其中一人病死了。

于是移花接木,瞒天过海——朱静芳再度冒死奔走,这便是“两度河汾走飞车”。在杨狱长等人的暗中运作下,聂绀弩的名字替换下了释放名单上已经死掉的那个“特”,最终获特赦走出囚牢的,仍为八人。

“杨枝水”是佛教中据称能使万物苏生的甘霖,聂绀弩以此意象入诗,感激朱静芳等人的救命之恩。

当时“四人帮”尚未倒台,朱静芳向周颖提出,杨、彭二人的功 劳千万不能泄露,以防不测。毕竟聂绀弩这样的“现行反革命”重犯,居然在司法机关眼皮底下,混进了宽大释放的名单,万一上面追究起来,牵涉者必有大祸。