瑞典汉学家马悦然在上海:用方言来研究中国文学

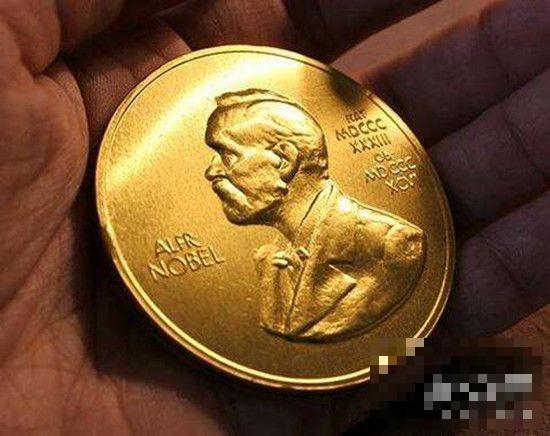

“希望大家不要总是问那个问题……”马悦然无可奈何地摇着头的时候,大家则心领神会地笑了。“那个问题”就是:“请问哪位中国作家能得诺贝尔文学奖?”

大概每一位见到这个瑞典老头的人都想这么问一问,问得老头实在倒胃口了,不过他还是很礼貌地说:这个问题,你有问的权利,但我可以不回答。

在“诺贝尔”在中国红得发烧的年代里,诺贝尔文学奖评奖委员会中唯一精通中文的评委,这个身份比一切都鲜亮。因此,尽管马悦然事先已经打过“招呼”,可是6月27日至7月3日应复旦大学中文系之邀在上海的短短一周中,人们还是抓紧一切时机、拐弯抹角地、没有条件创造条件地问他有关诺贝尔文学奖的事情。

比如有人问:你看好哪些中国当代作家?马悦然倒也不含糊,逐一点评:“李锐,他的《旧址》有俄国小说的味道;《无风之树》是很优秀的小说,最近的《农具系列》,我也翻译了。苏童,他的小说写得好。还有韩少功,阿成,可惜他现在不写小说了吧?冯骥才的《三寸金莲》也写得好!

莫言也好,我感觉他写得太多了,他的书有现在的一半厚就更好了。当然,还有王安忆也非常优秀——”,说到这里老头看了坐在他对面的王安忆一眼,笑着说:“我说的是真的。

”仿佛要尽量洗刷当面恭维的嫌疑。“还有一个曹乃谦,山西大同的一个警察,完全用农民的语言写作,非常棒,我奇怪为什么中国的评论家没有人注意到他?他最近有本书将在台湾出版,名字叫《到黑夜想你没办法》。”

有人愤愤地问:为什么中国作为一个5000年的文明古国,却没有作家得诺贝尔文学奖?马悦然回答:“是的,中国在几千年中,有很多非常优秀的作品已经走入世界文学宝库中,像《左传》《庄子》等,我认为在世界文学中都是最优秀的。但是诺贝尔文学奖是给一个作家的,而不是给一个国家的!”那么它的评奖标准是什么?马悦然的回答很干脆:“唯一的标准就是文学性!”

谈到评奖的程序,马悦然则耐心地解释:每个作家协会、笔会的主席,大学教授都有权利提名和推荐候选人,这样每年至少有250名候选人,经过整理后在每年二三月份汇总到一起。但是到了五六月份,这个名单则缩小到5名(最多时为6名),这五六名中,有的作家评委们过去完全没有读过他的作品,经过院士们一个夏天读书,到再开会的时候名单再次缩小,直到选出当年的获奖者。

用方言来研究中国文学

除了诺奖,马悦然还有什么与中国相关呢?接触久了,才知道,这个瑞典老头还真是个中国通呢。

马悦然讲起自己在中国调查方言的经历,动不动就冒出几句四川话来,地道的语调让你不由地竖起大拇指。他的一些说法也很有意思:“巴金的《激流》三部曲中,叙述的语言是普通话,而对话则是四川方言。郭沫若的《女神》如果用乐山话念,那完全是另一种味道,是普通话所体味不出来的节奏。特别是《天狗》一首典型体现了乐山话入声字比较多的特点,如果用北方话念,原来的音乐美就感觉不到了。”

说到兴头上,马悦然还对着一群中国人念起李清照的《声声慢》,稀奇的是他用自认为接近于李清照时代的音韵来念,于是会场中所听到的是另外一种声调的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚……”在普通话的环境中长大的一代人无比惊喜地发现他们熟悉的诗词居然还能这么念!

“诗的味道七分是靠念出来的”,马悦然念起复旦大学著名学者郭绍虞先生的一首小诗声情并茂:“云在天上,人在地上,影在水上,影在云上。”他念了一遍,又重复一遍,声音轻轻,全场也寂静无声,大家在一起体味天光云影共徘徊的境界。马悦然说这是外国学生学习汉语的最好教材,它能让他们早早地感觉到汉语的美和它的魅力。

马悦然还讲到,他在调查方言的时候发现研究中国方言要注意声调和声调在句子中的变化,但有个问题曾令他困惑,就是两个人在“悄没声儿”地耳语时,声带不振动;声带不振动,声音就没有高低之分,也不可能有声调的区别,那么两个人在耳语时又怎样实现语言的沟通呢?老马想来想去,终于弄明白了:在声带不振动的耳语中代替声调的,是发音气流的两种不同的现象。

代替普通话阳平上升的声调气流是逐渐加强的,代替去声下降的气流是逐渐变弱的,代替阴平不升不降的气流是平缓的……呜呼哀哉,你听懂了吗?不要紧,老马正在兴致勃勃为你现场演示呢!

还有更厉害的。马悦然花了很大功夫把《春秋繁露》翻译成英文,一般人都认为这部书是西汉董仲舒所作,可是马悦然却认为只有一小部分是董仲舒写的,大部分可能是南北朝末年人伪作,因为他在书中发现了很多不该出现在西汉的词语……

老马真的比不少中国人还有中国学问。

翻译就是学术

“马悦然是个翻译家,而不是一个学者。”记得几年前一位欧洲的学者曾对我说过这样的话。是的,从《诗经》、《楚辞》、唐诗宋词,到《水浒》、《西游》,以至沈从文、李锐,马悦然翻译了中国从古至今的许多优秀作品,无愧于杰出翻译家的称号。

可是马悦然自己却强调翻译本身就是学术——这个说法值得深思。他称自己翻译的中国古典典籍中“都加了很详细的注释”,我想这些注释中一定有着一个翻译家的苦心。在语言和文化的沟通中,翻译家既不是一个没有头脑的媒介,也又不能在别人著作中张牙舞爪。

马悦然说:“一个翻译家应该接受两方面的责任:一面要对得起原文的作者,一面要对得起他的读者。不愿意接受这双重责任的译者该取消资格。”我欣赏“责任”这两个字,它不会让翻译家犯罪。

说到翻译,马悦然认为好的翻译不但要表达出原作的内容,更要能传达出原作的形式,他分别念了英译和瑞典文译的《声声慢》,尽量选择音节和语调上能够与汉语合拍的词语,读起来同样韵味十足。

大约替别人字斟句酌总有点不过瘾,弄久了汉字也有些技痒,马悦然终于赤膊上阵,用汉语写起俳句、随笔来,作为成果的《俳句一百首》、《另一种乡愁》在国内陆续出版。年初,老马读到莫言发表在《上海文学》上的小说《小说九段》后,喜欢之余,自己也操笔写起了《小说九段》。

第一批作品已经发表在《上海文学》第七期上了,什么《林冲外传》、《狐狸精的牢骚》啊,是新聊斋、野狐禅,也是一个老外对中国文化、人情世故深深体察后的感言。在短短的半年时间里,他已经写了五十段这样的“微型小说”了!

看来汉语真成了这老头的另外一个母语。说起学汉语,老马总是不忘记提到他的老师、欧洲重要的汉学家高本汉先生。他回忆1946年,他在阅读英、法、德文的《道德经》时,发现三种译本出入很大,就去拜访高本汉先生,问他哪一种译本更可靠一些,没想到得到的回答是:“三种译本都不可靠,唯一可靠的英文译本是我自己译的,还没有发表。

”不过与高本汉的对话却影响了马悦然的一生,高本汉问他:你为什么自己不学习中文呢?于是,马悦然在当年8月就来到了高的门下,跟他学习中文。所用的头一个课本就是《左传》。

有人曾经问过马悦然,“高本汉先生对你影响最大的是什么?”“他对自己研究的认真态度。”马悦然回答。我读过老马怀念自己老师的文章,“他把我们看作在学术上的战友。他让我们听到巨大鹏鸟翅膀下飕飕的声音,让我们体验寻求真理之美。”

幽默可爱的老人

在上海相处几天,我总觉得马悦然的身上有一种“猴性”,善良,智慧,动作利索,也有点狡黠。读他的《小说九段》,觉得好像有一个人一边讲故事,一边在背后得意地“坏笑”,这个人就是作者。

他是一个可爱的老头,一件事情征求他的意见,他会把手伸到你的面前,干脆地说“好!”,然后紧紧地握住你的手。他也是一位幽默的老人,经常讲些有趣的故事:50年代末他在北京做外交官的时候,有一次去买字画,他问店里的人:“这幅画是真的吗?”店主答道:“差不多是真的。

”真的就是真的,怎么还差不多?店主从容解释道:“这幅画请了十位专家来鉴定,有五位说是真的,有五位说是假的,我们也不知究竟,所以说……”哈哈,老马这可乐坏了,他说我买了,如果店主说“差不多是假的”,我就不买了。

我发现他非常善于从生活中发现乐趣,这或许代表着一种生活态度。刚下飞机,他就讲到前两天在香港经历的一件开心的事情:“我遇到你们学校的傅杰教授了,他说复旦大学百年校庆的时候,可以请我们来复旦讲学。我告诉他:不用等一百年,明天我们就去复旦,明天!哈哈……”