顾随的诗歌 叶嘉莹顾随 叶嘉莹笔下的“顾随讲坛实录”

名师的神韵,往往在弟子的笔端。一是弟子的文章,二是弟子的课堂笔记。前提是老师足够有意趣,足够有个性魅力。孔子讲《论语》和他弟子灵动诗性记录自是千古佳话,这回不说孔子和他的弟子,说另一段佳话:师者,顾随也;弟子,叶嘉莹。

喜欢叶嘉莹的不少。叶嘉莹在今天,粉丝甚众。读叶嘉莹,先要读顾随。

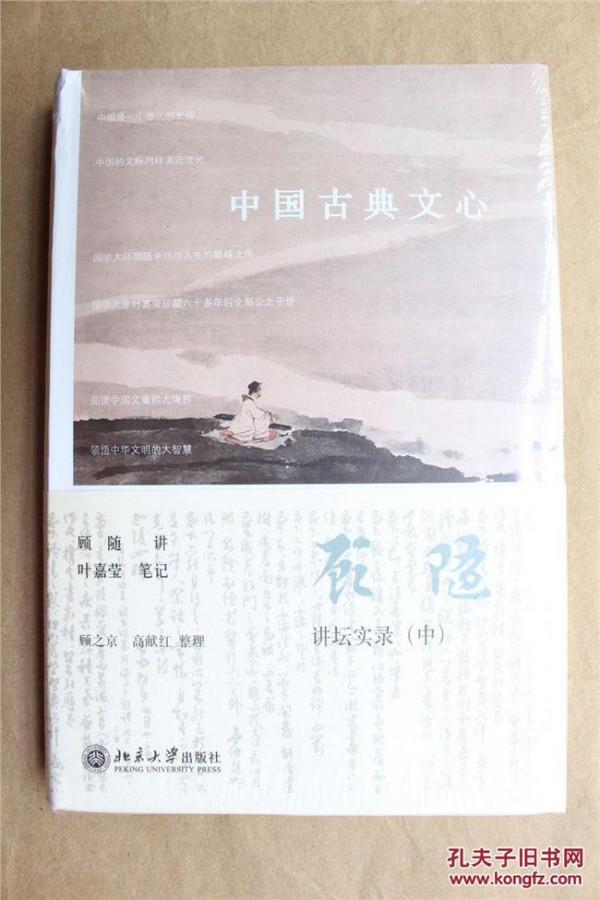

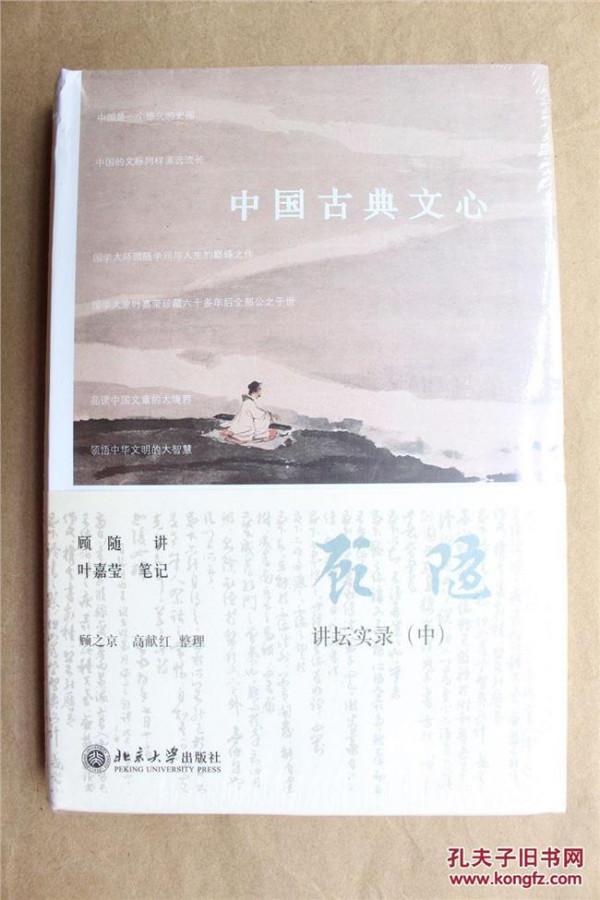

这本《中国古典文心》,本是若干本顾随上课讲义记录中的一本。讲义当然容易枯燥,但如果讲者是位国学大师,文章高手,现场再演绎出神入化,深入浅出地讲明白传统中国文章的读法、赏法、写法,弟子中又有位日后必将有大造化的学人精准详实的记录,时间绝对不会辜负这样神奇的相遇。顾、叶的相遇,让后人喝上了一坛好酒。这坛好酒,就是叶嘉莹笔下的“顾随讲坛实录”。

“人不冤不乐,绝顶聪明的人才肯办傻事,因为他看出了其中的乐来了。”看得透彻才能清凉自然生。有性情,有深情,有才情的人,才会把文学课讲得有血有肉,充盈着世间万事经过自己深刻咀嚼后的真滋味:

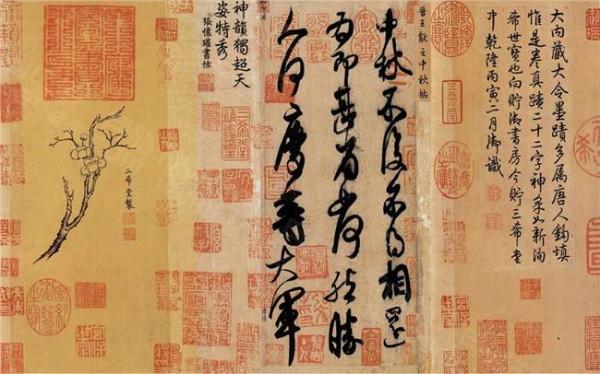

“《史记》是辣,尤其《项羽本纪》。辣不是神韵,是深刻。写《高祖本纪》,高祖虽成功,然处处表现其无赖;项羽虽然失败,而处处表现出是英雄。英雄多不是被英雄打倒,而是被无赖打倒。”“《汉书》是苦,蘧荬菜,柳花菜。”顾随的味觉里,《左氏传》那是甜的,当然甜得有神韵。“近人文章,鲁迅为辣,周作人是甜。”好文章本是下酒菜,喝上好酒自然要上好菜。菜的滋味好,好酒——顾先生的课堂神韵也醇香扑鼻而来了。

文章的道理在顾先生那里总是举重若轻,轻声而出的:在文学方面不要以为艰深便好;简明文字,力量更大,但并不是肤浅。文章绕弯子是自文其陋。然越平常的字越是难讲。现在文章用形容词太多,反足以混乱读者视听,抓不到正确观念。其实用形容词太多,就表示他自己没有正确清楚的观念。

“晚唐诗,肺病一期;两宋,二期;两宋而后,肺病三期,就等着抬埋了。”讲台上,如拿着刚拍好的肺部x光片,在读片灯箱上看肺病患者的病状,顾先生一丝不苟,神情当是凝重而痛楚的。

顾先生是常常拿人生讲文学的:“一种学问,总要和人之生命、生活(life)发生关系的。”诸如,一个没有爱好的人,是人世间最没福的人。有人自以为知,实非真知,浮光掠影。人要有真知灼见。愈是身边切近之事,愈易忽略。《论语》不说高深的话,可是我们不能往肤浅里懂。世上一般人都是自己不知而偏要说,每天上班说些连自己也不明白、自己也不相信的话。读这样的话,你会会心一笑。

对于乐的理解,顾先生当是从六朝文章中看出了心得:六朝时人性命不保,生活困难。文人敏感,于此时读书真是“苦行”,而于“苦行”中能得“法喜”(禅悦)。别人视为苦,而为者自得其乐。太平时文章,多叫嚣、夸大;六朝人文章静,一点叫嚣气没有。六朝人字面华丽、整齐,而要于其中看出他的伤心来。

叶嘉莹说一直铭记着老师的话:“一个人要以无生之觉悟为有生之事业;以悲观之心态过乐观之生活。”这句话,也是顾先生从六朝“翻身”悟来的吧?“无论是弄文学还是艺术,皆须从六朝翻一个身,韵才长,格才高。”这是顾先生对弟子的忠告。

顾先生参透了文章的玄机:能说极有趣的话的人是极冷静的人,最能写热闹文字的人是极寂寞的人。

从六朝文字里参透了寂寞的人,当有自己的大自在的。所以顾先生会对自己的学生说:

“有的大师老怕弟子胜过自己,其实你不成,显摆什么?成,自然不会显不着。‘不用当风立,有麝自然香。’再一方面,弟子真好,绝不会忘掉你的。”

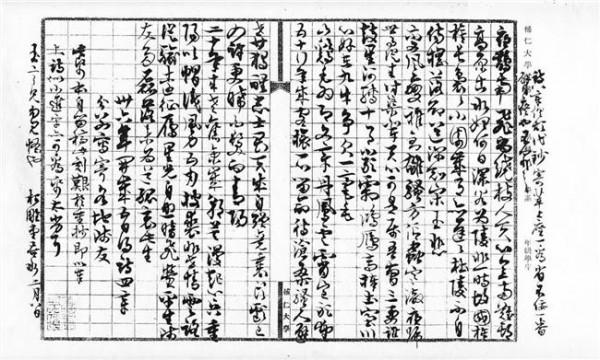

顾随作为一代名师,同时是个预言家:那个总用心虔诚做笔记的叶嘉莹,绝不马虎地记下好几大本笔记,即便是几十年风雨辗转,这些笔记一直不离不弃,且经常重读。叶嘉莹重新描写笔记本上已经日益模糊的字迹的过程,便是当老师就在眼前,依然在讲课吧?

70多年后的今天,这些笔记中顾先生讲课时的神韵,依然栩栩如生。这样的导师和弟子,此生,真是做成了。真好。

顾随的幼女顾之京说父亲讲课:他的讲述,时而典肃,时而诙谐,时而凝重,时而舒徐,引人思考又妙趣横生。读者在叶嘉莹的笔记里,完全能领略到如此的神韵。

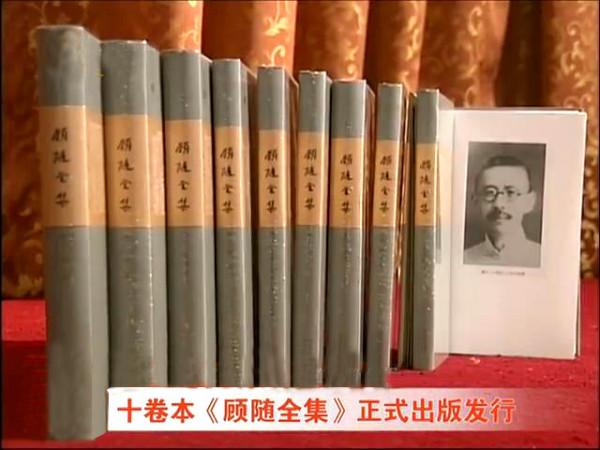

除了叶嘉莹,顾随得意的弟子名单里,还有一长列令人肃然起敬的名字:周汝昌、史树青、邓云乡、沉樱、郭预衡、颜一烟、黄宗江、吴小如、杨敏如、王双启……-->