顾随的诗词 从周汝昌的《千秋一寸心》说老先生诗词鉴赏

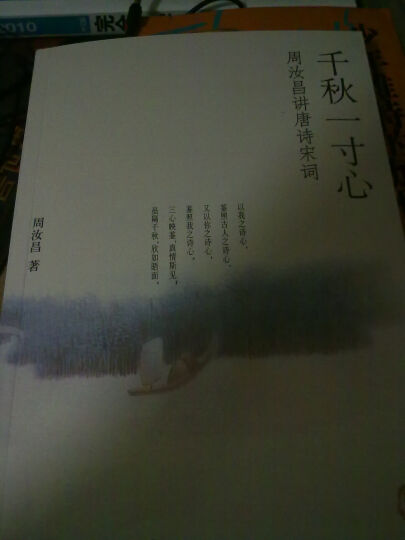

我手头有两个版本的说诗词的集子:其一是《诗词赏会》,广东人民出版社87年版,定价五元九,竖排小开本;其二是《千秋一寸心》,中华书局06年版,定价二十八元,横版十六开本。19年间,世事变幻如这本书的定价与排版。

然而不变的也有,这两本书都是出自于同一位诗词大家周汝昌老先生之手——尽管他更多的以红学名世。这似乎暗示了一件事:那个时代并未远离,只要这一辈学人依然存在着,不管是存在于现实还是文字,那个时代会一如潮水,不时的拍打我们立足的堤岸。

周老诗的诗词之说是性灵之说。他不会条缕清晰的去罗列什么主题手法,不会去高屋建瓴的构建什么理论体系,更不会扯一些不着边际的诸如本体论、诗的物性论之类佶屈聱牙的鬼话。他只是就着那笔致情思,顺着那起承转合的气韵,谈他的感受,有话则多说,无言则沉默。比如谈少游的《满庭芳》,就"山抹微云"的"抹"字洋洋挥洒了三页,而词的下阕就匆匆几笔谈过。如是于不可行处止,是禅宗遗风。

情趣亦是周老说诗词的难得。他谈及唐贤宋达,语气如谈及隔壁补鞋的王二,与前人同悲喜,共呼吸,激扬处大汗漓淋,幽咽处语带哽涩。但若一味沉醉,我注六经,那极易入了野狐禅;周老更为人拍案的是能在动情处跳将出来,额外谈一番遣词造句谋篇布局的功夫。这一疏一宕,一开一合,又更见学养。比如他说老杜的《丹青引》,半是喟叹半是评说,在两个极致来回摇摆,行文转换却毫无凝滞。如此的风雅神笔,我在别家那里未见。

性灵与情趣,便是当下的古典文化教育所匮乏的。然则时代使然,不能多怨。周老于诗词一道,师从顾随先生(顾老字羡季)。二者却又非传统意义上的师徒关系,顾随先生任教于辅仁大学,周老年轻时求学于燕京大学,兵荒马乱的年月里,周老一生登堂面听顾先生的课也仅仅三四次。

二人平时的传道授业,多托于书信。读他们的书信,丝毫不觉是师徒,反如平辈之间的交心:顾先生在信中,每每称呼这个比自己小21的年轻人为"玉言兄"(周老字玉言);两人之间的书信也很清寂,寥寥几语,也只做些观念上的探讨,多的是诗词的唱和。

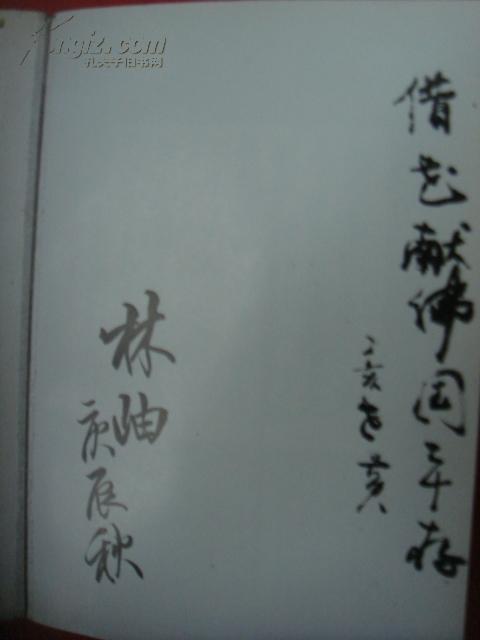

诗人之间,言语大略是多余的。顾先生的信件,周老那里保存完好,周老的去信却尽皆散轶。河北教育出版社今年初出了本《顾随致周汝昌书》,虽只有一人独舞,可当年的双星并辉的盛况,也由此依稀可见。

顾先生桃李满天下,叶嘉莹先生(号迦陵)亦是他的弟子。迦陵先生论词,同样承袭了羡季一脉的灵性特点,没有冬烘的酸腐。只是迦陵先生自45年起躬耕杏坛迄今,为文不免抽丝剥茧寻章摘句的学究特质。而且她带入了西方结构主义的些许观念,把吾国的诗词,放到了大的语境下去读,建立了一些词学谱系,堪称大智大勇的举动。迦陵先生是学者论诗词,周老则是诗人论诗词,虽毋分高下,可阅读的愉悦,毕竟不同。

我一直以为,民国是古体诗词不下唐宋的一个高峰,世道虽乱,人心却安定的很。大师灿若群星:做考据和词话的有俞平伯、钱钟书、夏承畴、王国维、龙榆生、唐圭璋……写诗词的有陈寅恪、聂绀弩、杨宪益、张伯驹、顾随……都是学究天人的超绝人物。

王国维的《人间词话》,须和他的《人间词》一同参看,不懂得"百尺朱楼临大道"去谈什么"有我""无我",殊为皮相;唐圭璋穷经皓首,编纂出《全宋词》堪称无量功德,市面上《宋词三百首》版本之多泛如蝇蛆,唯有他笺注的《宋词三百首》让人手难释卷。

聂绀弩与陈寅恪的诗作横亘了其一生,他们的诗作可称诗史。聂诗更多的是个人悲剧性际遇的感怀,折射出时代的苦楚与荒谬。陈诗的格局更大,也更难读,用典晦涩,行文隐晦,彼时不少冷眼看世的诗句后来再看,都是犯了忌讳的。我读聂诗陈诗,感触远比读老杜来的深刻真切,一切隐隐与我们面对的苦难现实有所贴合。"乱世文章不值钱",盛世文章,难处更多。

中国的诗,那是大可写的。领我入这门的,便是周汝昌老先生。惭愧的是,周老作为主业的红学著作,我却一本没读。周老的那本书名为《千秋一寸心》是何意?除了出自老杜的"文章千古事,得失寸心知",周老还有他的阐释。我便把他的话,原封不动的抄下,作为此文的结尾:"以我之诗心,鉴照古人之诗心,又以你之诗心,鉴照我之诗心,三心映鉴,真情斯见;虽隔千秋,欣如晤面。