王铭铭魁阁的过客 【魁阁学术】王铭铭:魁阁的过客 在金泽文库访“国宝”

魁阁的学风是从伦敦经济学院人类学系传来的,采取理论和实际密切结合的原则,每个研究人员都有自己的专题,到选定的社区里去进行实地调查,然后在“席明纳”里进行集体讨论,个人负责编写论文。这种做研究工作的办法确能发挥个人的创造性和得到集体讨论的启发,效果是显然的。(费孝通:1993,189)

将这一小小的研究与讨论团体形容成“集团”,恐怕有点言过其实。不过,要说围绕着“魁阁”中国的社会学和人类学的某个局部确曾形成过一个接近于“磁场”的学术小群体,却应当说是妥帖的。到访过“魁阁”的美国著名中国学者费正清说,“费孝通是头儿和灵魂,他……似乎有把朝气蓬勃的青年吸收到他周围的天才。

……他的创造性头脑,热情、好激动的性格,鼓舞和开导他们,这是显而易见的。反过来,他们同志友爱的热情,生气蓬勃的讨论,证实了他们对他的信任与爱戴”(转引自阿古什,1985:79)。

以魁星阁为中心,曾形成一个“出行”与“会集”的时空场。这个场有一个相对固定的活动节奏,即实地调查学术讨论实地调查。在上面的引文中,费孝通自己说,“魁阁”这一学术空间,代表一种学风,这个学风是从伦敦经济学院传来的。

对伦敦经济学院人类学系的“席明纳(seminar)”制度,费孝通已多次提到,它与其他学科的“席明纳”大体是一致的,而这个系的人类学“席明纳”也有自己浓厚的特征,即强调讨论时针对实地田野工作的资料进行,强调师生之间在田野工作所获资料和知识面前的平等关系。

在营造魁阁的学术氛围时,费孝通基本也是依照这两个方面的特征来展开工作的。

作为多数“魁阁”研究人员的“师傅”,费孝通在对学术晚辈的“传、帮、带”中耗费的精力,与他在伦敦经济学院的老师马林诺夫斯基相比,有过之而无不及。“魁阁”的研究人员,大多是费孝通的晚辈。从清华大学社会学系毕业的张之毅,自愿报名参加他主持的社会学研究室;在他的带头下,陆续加盟的还有史国衡、田汝康、谷苞、张宗颖、胡庆钧等。

费孝通与他自己的年轻伙伴之间,有“师徒”关系的性质。招纳这些新一代学者,费孝通的目的是为了“培养新手”,而用他自己的说法,培养的办法是“亲自带着走,亲自带着看”。

张之毅参加研究室后上的第一课是跟费孝通下乡,去禄丰县进行社会调查,他们在这个地方一起生活和工作,“随时随地提问题”,进行讨论。

“魁阁”时期,他们还进行了玉村的调查,这个村庄离“魁阁”较近,调查后写的报告在“魁阁”的“席明纳”讨论过(费孝通:1993:189-190《逝者如斯》)。在“魁阁”,费孝通给自己的定位是“魁阁的总助手”,召集讨论,帮研究人员写作,甚至帮助他们刻钢板和油印(费孝通:1985:90)。

在费孝通的心目中,“魁阁”的存在,与他在伦敦经济学院人类学系浸染出来的“席明纳”气质有关。但是,“魁阁”的成立决非是简单为了推崇英伦学风。在这里生活和展开学术研究的学者,来自不同学派,特别是在费孝通与陶云逵这两个成熟的学者之间,学派的差异是鲜明的。

二人的训练都是欧洲人类学,但陶云逵在德国学习,费孝通在英国学习,前者注重文化与历史的研究,后者注重现实社会的功能和结构。因师承不同,二人间时常发生争论,但相互之间都从争论中获得了深刻的教益。

在“魁阁”的同人中,这样的学术讨论是家常便饭,而作为工作主持人的费孝通也特别注重创造一个学术观点上兼收并蓄的团体(张冠生,2000:185)。“魁阁”研究成员许光先生在海外学成后,受费孝通的邀请到云南大学工作,加入了“魁阁”工作站。

在许先生的眼里,陶云逵是一个“老派的同事”,而陶云逵又不同意他的学术观点和做法,两人之间时常吵架。对于他们二人的不同人类学观点,费孝通也不能说就都认同。

但他总是表示许先生的研究值得欣赏(Hsu,1999:103-104)。因陶与许之间的关系难处,后来许决定辞去云南大学的工作,前往华中大学任教。在那里任教一年后,又得到费孝通的热情邀约,回到魁阁。

有着巨大学术创造力的费孝通,为何要花这么多心血来一面鼓励、帮助晚辈成长,一面在同辈学者之间充当“和事佬”?人们也许难以理解这一“矛盾的统一”,而我相信,在“魁阁”营造一个新式的学术团体这份心情,正是解释这一问题的答案。

与这点有关,费孝通曾自信地说,那种同时注重“发挥个人的创造性和得到集体讨论的启发”的做法,效果是显然的,在这当中“生产”出来的“产品”,也是“经得起后来人的考核的”(《逝者如斯》)。“魁阁”的成员,研究的侧重点各有不同,合起来形成了对农村经济生活、基层社区、少数民族历史与文化、城乡关系、农村与工厂之间的关系等现实问题的深入探讨,其中如费孝通的《禄村农田》、史国衡的《昆长劳工》、谷苞的《化城镇的基层行政》、张之毅的《易村手工业》、《玉村农业和商业的研究》、《洱村小农经济的研究》、田汝康的《芒市边民的摆》和《内地女工》、胡庆钧的《呈贡基层权力结构的研究》等,是其主要成果。

一九四三年,费孝通访美时,据禄村、易村和玉村的调查,编译出Earthbound China(《被土地束缚的中国》)一书,一九四五年由芝加哥大学出版社出版(中文版一九九○年由天津人民出版社出版,改名《云南三村》)。

基于那个时期对中国社会结构的思考,又于四十年代后期出版《乡土中国》,于一九五三年出版China’s Gentry(《中国士绅》)等作品。曾在“魁阁”工作站工作的人类学家许光,则于一九四八年发表Under the Ancestors’ Shadow(《祖荫之下》)一书。这些作品在我们今天来看,是经典,但绝对还没有成为过去,我甚至认为,它们含有的思想与资料深度,为今人所可望而不可即。

一九五○开始在伦敦经济学院人类学任教的著名汉学人类学家弗里德曼(Maurice Freedman),曾撰文说他不同意费孝通在云南所做的“类型比较”的工作,说通过零散的类型比较堆砌不出一个整体的中国来(“A Chinese phase in social anthropology”, British Journal of Sociology, 14, no.

1,1963)。可是,正是这位高傲的英国人类学家在他一生的教学工作中,不断地对学生说,费孝通的《江村经济》、林耀华的《金翼》及“魁阁”期间那批中国人类学的田野工作者的作品,如许光的《祖荫之下》和田汝康的《芒市边民的摆》,是研习汉学人类学的基本读物。

后人评说过往了的“魁阁社会学”,也许会模仿弗里德曼说,从这里走出来的学者,终其各自的研究生涯,并未如人们所愿望的那样,在实地调查的社区中与历史的想像中构筑出一个“多元一体”的文化中国来。然而,也正是魁阁那一聚焦于乡土社会的研究风范,让诸如《生育制度》、《乡土中国》、《中国士绅》这样的理论著作,奠基于深入的人类学实地研究成果之上,对后人理解中国社会结构的“上下关系”、差序格局及士大夫的中间纽带,产生了重要的启发。

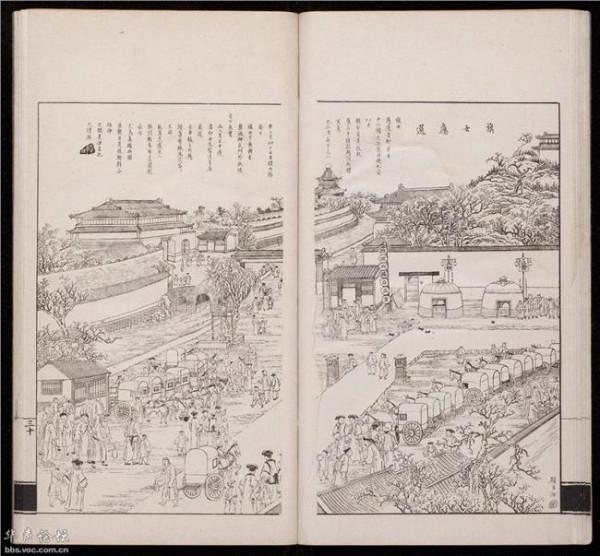

在六十多年后,站在呈贡魁星阁的门前,想像这座破旧了的亭阁目睹的历史,能体会到其中的辛酸,也能洞悉它的动荡。魁星阁在它的“生命史”中曾经容纳不同的人群。求功名的士绅与乡民,曾是历史上的主要访客。

在云南昆明的八年中,有六年这座陈旧的庙堂为一小批脱胎于士绅的知识分子所“占据”。他们不再在魁星老爷面前行跪拜之礼,也不再企求从他老人家那里获得“文运”的保佑。这批年轻的学子,是被日本军队的炸弹逼出昆明城来的,在被迫躲藏于乡间的日子里,他们在魁星老爷那里重新寻见了书院的精神。

像古时的书院那样,这时的魁星阁处于“山水间”,使它容纳的人能在自然界里领悟社会的文化脉络,脱离已丧失了书院风度的近代大学,重新回归到文化的土壤里,将自己浸染在“山水间”,在乡土中国思考我们生活的基本特质与人文关系。

曾几何时,在魁星阁内,在这老亭阁的二层上摆放的办公桌周边,新一代的“士人”辩论着他们关注的问题。从后来发表的文章看,他们讨论得最多的,是乡土中国生活方式的多样性,是小农经济、手工业、商品经济的并存,是近代化引起的乡土社会的“工厂化”问题,是“士绅”在过去的日子里在社会结构中处的位置及在近代化中当扮演的角色。

更难能可贵的是,除了费孝通那些著名的“从实求知”实践外,在诸如田汝康对“摆夷人”(傣族)的“做摆”的礼仪人类学研究中,这些新一代的知识分子开始接触到了“古代社会”对于现代“物质主义”的潜在反讽(《芒市边民的摆》,商务印书馆一九四六年版)。

在魁星阁提供的空间里,这批青春的知识分子思想如此“自由”,以至于今天仍然有学者将他们列为“中国自由知识分子”的典范,对他们后来的命运产生“逝者如斯”的感叹(谢泳,《逝去的年代》,文化艺术出版社一九九九年版)。

然而,如果人们理解的“自由”,是指完全脱离于自己的文化传统,那就不适合魁星阁的这批过客了。当我们说学术史意义上的“魁阁”,是伦敦经济学院人类学派蔚然成风的日子里,中国学界主动学习西方文化的结晶,我们同时应当记得,这个意义上的“魁阁”,除了带有书院的色彩以外,还是明清文人结社传统的某种延续。

明清的内外交困时期,往往与文人结社和中国人文思想最活跃的时期相重叠。在日本飞机的炮轰下,在政统压倒道统却无法抵御“犬羊小国”的冲撞的时代里,魁星阁的这二三拨青年过客,一样地结成了他们自己的社团,言说着自己的论点,或“以清议格天下”,或以“理会”学问,而“明人心本然之善” (如明代最后的大儒刘宗周所欲为)。

所以,“魁阁”表达的,与伦敦经济学院人类学“席明纳”还是有所不同。为伦敦经济学院的同事们所不知,在离开“魁阁”的日子里,费孝通已下决心“多读一点中国历史,而且希望能和实地研究的材料连串配合起来,纠正认为功能主义轻视历史的说法”(《费孝通文集》,第五卷,群言出版社一九九九年版)。

从这一思考延伸出来的,是一场围绕“皇权”与“绅权”的热烈讨论。在发表了的言论中,我们找到了为传统知识分子寻求重新定位的努力。

从一个学科化的传统里脱胎出来,重新寻觅于“山水间”,费孝通曾有感而发,对中国的“绅权”展开了深入的历史探讨。在费孝通看来,传统中国的知识分子之“知”,指的主要是“懂得道理”,他们的威权来自人伦规范,他们的身份认同与文字结下了不解之缘。

近代中国知识分子并不是不知道西方也有“精神文明”的。可是,可能是历史命运使然,世界格局的变化使他们转变为一批“继承着传统知识阶级的社会地位”的“在上者”,却因只关心“实用的技术知识”,而成为“没有适合于现在社会的规范知识”的“不健全”的人。

他在《皇权与绅权》中这样大胆地质问过:“不健全的人物去领导中国的变迁,怎能不成为盲人骑瞎马?”(同上)也许是为了寻回“健全的人物”,也许是为了知识分子社团的重新建设,以魁星阁为工作生活场所的早期中国实地社会研究者,才如此沉醉于他们的学术研究中。

在矗立着的魁星阁面前,魁阁社会学工作站的成员们无非是匆匆的过客。与他们同时出访于“山水间”的田野工作者,有从中央大学(重庆)、华西协和大学(成都)、大夏大学(贵阳)等校园走出来的人类学家、语言学家、历史学家和社会学家,他们的足迹遍及整个中国的大西南,是人类学学科思想和实践领域中“西部探索”的早期实践者。

被迫离开原有校园的中山大学、厦门大学等校,也“逼”出了一批批融入“山水间”的学术青年来。六十多年前同事间的学科式“结社”,自然也有它的时代性(值得注意的是,现代学科建设运动与抗战,竟同时充当这个时代性的重要组成部分)。

那一批老一辈学者,没有因丧失谦逊之心,而将自己与清初文人结社的“塔尖人物”顾炎武、黄宗羲、王夫之相提并论。

然而,站在魁星阁的三层,从狭小的木窗眺望远处的乡土,我却不禁想说,在两个时代趋近的地方,前人为今日学风之开启留下了一份不可多得的启发与激励;也正因为此,“魁阁”这个名字应当被载入史册,“魁阁精神”应当引起当今“大学建设者们”的重视。