饶宗颐和他的女人 饶宗颐先生和他的父亲

一

饶宗颐教授的祖辈是潮州的显赫大族,祖上原居江浙,后几经迁徙,由闽入粤。

初居于大埔,后迁居嘉应州松口铜盘乡,至十二世祖始来潮州。祖父名兴侗,字子梧,曾任潮州商会总理。他有四个儿子,饶教授的父亲饶锷老先生排行第三。饶锷老先生生于1891年,原名宝璇,初字纯钩。

“纯钩”为古宝剑名,这是祖父给他取的,以期振励。当时有揭阳人周次卿与其友善,认为既名锷,又字纯钩,“物莫两大,两大则伤”,“锷以义有利,而又以古宝剑名取字,锋芒太露”,故为他取号“钝庵”。

饶锷老先生早年毕业于上海法政学校,学成后返回潮州,曾担任《粤南报》主笔。青年时,自觉接受资产阶级民主思想,1909年,当陈去病、柳亚子、高旭等人在苏州创立文艺团体——“南社”时,他即积极响应,并从事反封建诗文创作。

他热情扶持潮籍进步作家冯印月、冯素秋(“左联”烈士冯铿之兄姐)、蔡儒兰等人。他还“广求天下奇士”,“得聚处于一室,相与上探汉魏,研讨幽微,以期跻乎古人绝之境”,与潮籍学人郑晓屏、杨光祖、石铭吾、柯季鹗等,“志趣颇合,昕夕酬唱”,“披襟抵掌,谈天下事”(饶锷《柯季鹗诗集·序》)。

十九岁时,与本城清末进士蔡学渊之次女结婚。

饶宗颐先生的母亲幼时敏静柔淑,事父母颇尽孝道,事公婆亦以谨严称平。她心灵手巧,善治针线,家中大小所需衣着,尽出其手缝纫,很受锷母之怜爱。他们结婚七年后,于1917年8月9日(农历丁巳年六月二十三)生饶宗颐先生。

喜得贵子,饶家上下欣喜异常,母亲满脸喜气地对父亲说:“先生,我们都是二十六、七岁的人,孩子命大福大,您给他取个吉祥的名字吧。”父亲深情地望着母亲道:“按辈份孩子是“旭”字辈,不过,关系不大,我们先给他取个乳名。

”他沉思了一会又道:“就取‘福森’吧。”母亲听后满意地点了点头:“好吉兆,好吉兆。我的福儿。”她把怀中的孩子抱得更紧。

母亲自从产育后,身体一直虚弱得很,经常出现心悸、气喘现象。

父亲心里很焦急,还请了城里几位“名医”诊治,有的认为,夫人脉虚大,

属劳伤所致,开了个“补中益气汤”便走了;有的则认为,夫人脉沉涩,属血瘀症,治宜活血行瘀,以补气摄血调理。

连续换了几个医生,却未能使夫人病情好转。及至次年夏天,夫人已病卧不起了。她自知不久即将离开人世,无限忧伤地对父亲说,“先生,看来我的病是治不好的,您要用心把福儿抚养好,我们结婚七、八年才生这个宝贝儿子。

”羸弱的声音里带着颤抖。父亲听了眼眶里噙着泪水,急忙把襁褓中的孩子

抱到她的床榻边:“夫人,你千万放心耍放心了,你的病会好的,你看,福儿看着你,在微笑里。

“母亲振作精神,侧起身子,在孩子饱满的额顶轻吻了一下,孩子用小手掌捂着母亲的脸。大约过了半个月,母亲的病情急转直下,终于带着无限的依恋,离开了人世。去世时,只有二十六岁。这种不幸,更使饶宗颐从小有着倔强的性格,在他心灵深处,总有一股不敢落人的潜意识。

母亲殁后,父亲甚为悲痛,“每入内室睹青灯荧荧,几案间积尘累寸,而往时读书笑乐已邈焉难迫。”他既要读书做学问,又要带刚满周岁的福森,甚为不便。于是次年,饶锷老先生续娶潮安仙溪人王氏夫人。

二

饶宗颐三、四岁时,父亲教他读杜甫《春夜喜雨》和周敦颐的《爱莲说》。

这是饶先生接触的最早诗文作品。在他的生命里,自此埋下了文学的种子。一次,父亲刚送走客人,一眼瞥见儿子在屋子里看书,就把他叫到跟前:“你把《爱莲说》背给我听吧。”小宗颐忙把手中的书合起,恭敬地站到父亲面向,歪着小脑袋高声地朗读着:“……予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远溢清……”

父亲眯缝着双眼,凝望着儿子:“这篇文章写得好不好?芽”小宗颐心里涌起了强烈的求知欲:“文章写得很美,就是不懂里面的意思。

”父亲含着无限的慈爱道:“以后你书读多了,自然就懂。”他又对小宗颐说,“‘出淤泥而不染’,‘中通外直’,这是做人的最起码品格。

周敦颐是宋朝的大理学家,对后世的影响很大。周夫子晚年在庐山莲花峰下筑室讲学,弟子们都称他‘濂溪先生’。爸爸真希望你能像周夫子的为人和才学。你的学名就取‘宗颐’,别名‘伯濂’吧。”听了父亲这一席话,小宗颐似懂非懂,眉宇间流露出无限的欢快与憧憬。

他从父亲的书房里退了出来,又快步地跑到奶奶跟前:“奶奶,奶奶,以后你再不要叫我福森了,你叫我‘宗颐’吧。”奶奶抚摸着小宗颐的脑袋,抿着嘴角,心底里蕴藏着深情和喜悦:“傻孩子,二个名字,奶奶都叫。

”

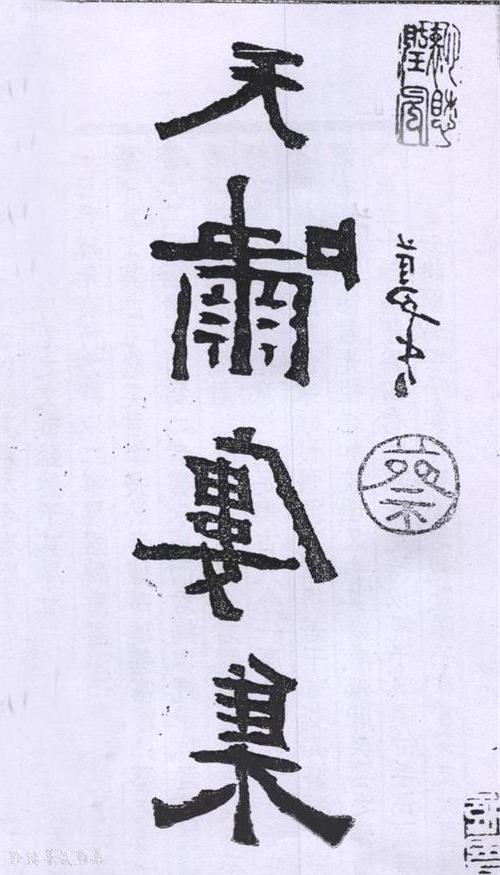

饶锷老先生虽生富家,而无纨绔习,性独好古,喜收藏,他开有钱庄,发行自己的银票,有钱就要买书、买古玩瓷器。他的居室“素几无纤尘,壁挂耕烟画,床施紫茸茵;端岩子石润,灵譬小山皱;残砖出西晋,古镜置前秦;周鼎商觚彝,浑浑错落陈。

”(《天啸楼集·卷五》)

他还特别喜购旧籍,一次,他和二哥次云先生从坊肆间购得一册清人张文襄编著的《书目答问》,他们兄弟十分高兴,商量着按“书目”中所列各书寻购。

日将月就,不足两年,便寻书六、七千卷。以后又逐步兼收并蓄,藏书很快增至一万多卷。不久,他又通过友人协助,从江浙购进一批旧籍、善本,前后所得六、七万册。

饶锷老先生性固嗜书,“而不喜择古本,不争价值,但求有字”,这与清初学者黄炎武是十分相似

的。“当其欲而未得时,百方搜购,往往形诸梦寐,及其所得,则如获异珍,尽日夜哦诵,丹铅雠校,狼藉满纸,既终篇又忽弃置”,“此又与时流藏书家之矜诩宋元旧椠珍秘不示人者,有异趣也”(《天啸楼藏书目序》)。

饶宗颐先生六岁时,在父亲的教导下,开始练毛笔字。

起初,教习颜真卿的《多宝塔碑》、《颜家庙碑》及《麻姑仙坛记》等碑帖。父亲尤喜欧体,故又教他临欧阳询的《九成宫醴泉铭》、《化度寺碑》、《虞恭公碑》等法帖。

有时习字完毕,他就把正在阅读的《水浒传》、《七侠五义》、《封神演义》中的绣像人物插画,进行临摹,又把家里藏的佛像拿来描绘。由此奠定了日后的绘画基础。

1924年,饶宗颐先生八岁了,父亲送他入学读书。

在学校里,小宗颐非常用功,但一回到家里,便回到了自由天地。别的同学或在家温习功课,或三五成群结伴玩耍。唯独小宗颐在自由的天地里遨游,他可以一个人一整天从不到野外去玩耍,可以没有一个同龄人的伙伴,“一个人躲在那三进大宅的深处,做他自己的梦。

”因为他太早熟了,他从来就没有感觉到什么叫“孤独”的滋味(参看胡晓明《饶宗颐学记》)。一次,他正在埋头写什么,父亲轻轻地走过去,出其不意,拿起作业簿一看,呵,原来不是在做功课,而是在搞他的“写作”,翻开簿面一看,是一部即将完篇的《后封神榜》手稿。

父亲有点生气:“几时写的?芽”小宗颐不敢抬头,捏着手指,小声地回答:“从前个月开始写。

”声音低得只有他自己才能听见。父亲把小说稿放在刚到访的文友蔡梦香面前:“这小子不务正业,搞什么写作。”蔡梦香是浪漫派诗人,颇有点不以为然地说:“纯钩兄,还是让孩子自由发展吧。小小年纪可不简单啊。

”

入学第二年,小宗颐已经能够阅读《通鉴纲日》、《纪事本末》等历史古籍了。一个清凉的秋夜,客厅里的落地大钟已敲了十下,喧闹了一天的大街小巷似乎盖上了一层睡套,安谧得很,只有深沉的夜空上,数十颗星星闪动着幽蓝幽蓝的亮光。

还有,饶家的书房里,不时传来一长一少的细细对话声。原来是父亲在检查儿子的学业。父亲严肃地问:“最近又读什么书了?芽”小宗颐脸上有点困色,但仍然打着精神认真地答道:“爸爸书橱里的医书、佛经以及老庄的书,我都读了一点。

还有《史记》,基本已经读完了。”“那厚厚的一百几十卷,你真的读完了?芽”父亲有点惊异。“爸爸如果不信,你可随便点一篇,让我背给你听。”小宗颐胸有成竹地说。

父亲惊喜地道:“好吧,我抽中间一篇例传第五孙武吴起,你背吧。”小宗颐不自觉地用舌头在嘴唇上舔了一下,然后朗朗地读着,音调是那样的铿锵,舒徐疾促,极富情感。父亲在一旁静静地听,温柔细长的眼睛里,流露出欣喜的光,心里想道:“孩子毕竟只有十岁,我有希望了。”这一晚,他们父子都进入了甜蜜、幸福的梦乡。

三

1929年11月,饶锷老先生辟建的天啸楼落成了。

在此之前三年,他已拟将自己所居之楼命名“天啸楼”。

这座藏书楼共三层,父亲居最顶层,他的书室名为“书巢”,十多年汇集的书籍,已达十万卷之数,也全部储入该楼,成为当时粤东最负盛名的藏书楼。

天啸楼落成后不久,父亲又于楼下隙地辟建莼园。

翌年(1930)莼园竣工。莼园的营造格局小巧玲珑,含蓄幽深,反映了园主恬静的审美情趣。莼园南向是屋宇典丽、装修雅洁的“饮光阁”,阁之西畔,广植篁筱,景曰“浮筠坞”。阁的东面是“盟鸥榭”,榭之上为“四望台”,台下有荷池,池上筑“碧虹”一桥,桥北有亭“湛然”,从桥转东北可登小山,山侧有亭“引翠”,由亭下山,折而南入山洞,洞口处筑室名为“双”。

前面为一平坦地带,名为“拙窝”,由拙窝经“画中游”即达“绿阴深处”。

“画中游”至今仍保留有楷书门联一副,上联是:山不在高,洞宜深石宜怪;下联是:园须脱俗,树欲古竹欲疏。这是由当年十四岁的饶宗颐先生撰写的,游赏者莫不称许。“绿阴深处”花树匝地,栽植有梅桂、薜荔,还有芳香的莳萝。

由此拐向西面,可达“述轩”,其旁有小门,上刻横额“北姹”。右边可通“盟鸥榭”。自“北姹”回行,又达“饮光阁”。莼园面积不大,其地不及亩,但构图精巧,错落有致,衬托着园主品格的清高和超脱。

历来中国园林,尤其是私家园林,是与士大夫的人格完善息息相关的。为警醒后人,切莫优游沉溺于其中,父亲遂作《莼园记》,“并命长男宗颐书而镌诸壁,俾时省览知警惕。”《莼园记》的侧重点,在于论述“修身为天下国家”的道理。

其中写道:“曾读曾子固《宜黄县学记》云:凡人起居饮食动作,至于修身为天下国家,皆自学书。由子固之言观之,则人之于学也,其可少乎哉?芽然非造之深、味之人,终莫能至于道致其用也夫。

”“ 今幸获有斯园,以居优游,偃息俯仰,从容无所系于其中,而浩然有以自足。其于为天下国家,固非吾今者之事也,而修身养气,强勉问学,则敢不惟日孜孜?芽盖余自是将屏人事绝嗜欲,发楼上藏书而耽玩之,以蕲由学进而知道之味,如渤‘茆’之譬。

”他特别告诫后辈子孙应“立身处世,以学为本。舍此而求树立,固未由也。”“达则兼济天下,不达则独善其身”,这就是饶锷老先生为社会献身、扬名后世以及“归隐”完善人格的儒家思想,也是对后人的鞭策。

天啸楼、莼园相继落成后,父亲的客厅里常常高朋满座。经常出入这里的客人有文学青年冯印月、冯瘦菊;诗人柯季鹗、戴贞素;画家王显诏、佃介眉、杨木式以及青年学者詹安泰。

他们在一起谈古论今,吟诗作赋。饶宗颐先生也喜欢去听大人们议论的话题,偶尔也发表自己的见解。十六岁时,他面对父辈戚友,即席作《咏优昙花诗》,在座诗友皆与之唱和,很多老先生还自愧不如,饶宗颐先生遂有“神童”之称。

饶锷老先生以“振故学为职志,于乡邦文献尤为眷注”,“致力于考据之学”;他对儿子说:“学问之道,考据义理为先,文章其余事耳”(饶宗颐《天啸楼集·跋》)。

他有感“乡邦文献之凋残,又以郡县旧志,于先贤简籍,虽有载述,然多疏漏踌驳,不足以殚考证而资表彰,于是大索遗书,钩稽排篡,初拟补辑《海阳县志艺文略》,嗣以采集益夥,更广及他邑”(饶宗颐《潮州艺文志序》)。

后来又读到孙诒让的《温州经籍志》,爱其体例详审,遂有作《潮州艺文志》之愿。他在给友人的信中也谈到:“居今之世而言,整理国故涂径虽不一端,而一邑当务之急,则莫先于征文考献……前年购得孙诒让《温州经籍志》爱其详博,于是复有编辑九邑《艺文志》之愿。

”可见,《潮州艺文志》一书,是他心目中最重要的一部著作。从1928年,他就在原稿的基础上,着手转入这样一部专以网罗潮州历代文人学者的诗文学术著作及地方历史文献,考究一方学术潮流,表彰乡贤事迹著述的大著作。

因此,饶锷老先生对他心目中这部最重要的著作,做得十分勤勉、认真、精细。然而,他的身体却日见虚弱,竟以劳而致疫,他在给友人的信札中,常常谈到自己“羸躯多病,老态日增,倦倦以是书未成为憾”(郑晓屏《饶纯钩先生墓志铭》)。1932年年中,潮州一代鸿儒饶锷老先生不幸与世长辞,终年四十二岁。

四

饶锷老先生正当治学盛年,不幸早逝,时人莫不惋惜。

郑国藩(晓屏)为他撰写了《墓志铭》:“君著作等身,方以立言垂不朽,子贤又克负荷,宜庆君何以悲君,盖非为君悲,为吾潮学界悲也?选”饶锷老先生传世著作除《潮州艺文志》(56万字,合著》、《天啸楼集》(五卷)、《潮州西湖山志》(十卷)、《慈禧宫词》(一卷)、《饶氏家谱》(八卷)外,另有未付梓者《王右军年谱》、《法显〈佛国记〉疏证》,属草稿未完篇者有《潮雅》、《淮南子笺证》、《汉儒学案》、《清儒学案》等。

若天假以年,其成就当更卓著。

父亲逝世时,饶宗颐先生只有十六岁,在家庭突遭变故的情况下,他没有气馁,而是牢记先人遗训,发愤自励,继续其父亲未竟之业。

他一面着手旁搜博采,集伏钩沉,续编《潮州艺文志》;一面邀集父辈戚友郑晓屏、石维岩、杨光祖、蔡兰生等人,协助整理其尊人诗文遗稿,编定为《天啸楼集》。

经过一年半的努力,《天啸楼集》刊行于世;接着《潮州艺文志》也于1935年,别署“饶锷钝庵辑、长男宗颐补订”,刊载于《岭南学报》第四卷及翌年的第五、六卷上。

这部书稿一经刊出,在省内外影响极大。时间约莫过了二个月,饶宗颐先生即被中山大学聘为广东通志馆纂修。40年代又先后任无锡国学专修学校教授、广东文理学院教授、汕头华南大学文史系主任兼《潮州志》总编纂、广东省文献委员会委员等职。

1949年,饶先生到香港定居。自此,他的学术事业又跨进了一个新境地,不但在历史学、词学、佛学、古文字学、甲骨学等领域取得令人瞩目的成就,在敦煌学、楚辞学、考古学、目录学以及中外文化交流史诸方面,造诣精湛,建树巨大。

所有这些,都离不开家学渊源及青少年时期打下的基础,离不开父亲对他的精心教导和培养。因此,饶先生在他的学术著作里、在与友人的谈话中,时常怀念着自己的父亲。

1995年,他在与华东师大教授胡晓明谈话时,就向他讲述着自己学术的成长过程和父亲生前开创的事业。随后,他在接受香港凤凰电视台的采访时又再一次谈到父亲的人品和文品,是父亲引导他走进文化学术的殿堂。

2006年5月10日