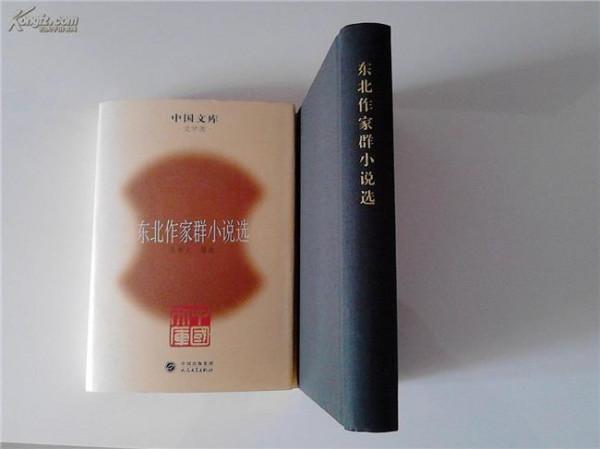

陆文夫代表作 本报发表一组江苏作家怀念陆文夫文章

编者按:本月9日辞世的著名作家陆文夫先生一生与文与酒结缘。他在一次酒与文学的笔会上说,“世上唯有一样东西能一下子拉近人与人之间的感情,那就是酒。”他又认为:“酒品、人品、文品,这三样东西是可以划等号的。”本报今日重新发表陆文夫先生上世纪80年代后期的散文精品《酒话》和一组江苏作家的怀念文章,以寄托我们无尽的追思。

酒话

陆文夫

我小时候便会喝酒。所谓小时候,大概是十二三岁。因为我的家乡泰兴县,解放前算得上是个酒乡,酒和猪的产量至少是江苏省的首位。农民酿酒的目的是为了养猪,酒糟是上好的饲料;养猪的目的又是为了聚肥,所谓养猪不赚钱,回头看看田。粮——猪——肥——粮,形成了一种良性循环,循环之中又分离出令人陶醉的酒。

在泰兴,凡是种旱谷的地方,每个村庄上都有一个或几个槽坊,即酒坊。这种酒坊不是常年生产,而是每年的冬天最红火。冬天,槽坊是孩子们的乐园,那里暖和,大缸里的水滚热的,可以洗澡,孩子们洗完澡之后,便用小手到淌酒口掬饮几许,可以御寒。孩子醉在酒缸边上的事情每年都有。

孩子们还偷酒喝,大人嗜饮那就更不待说。凡有婚丧喜庆便开怀畅饮,文雅一点用酒杯,粗放一点用饭碗,酒坛放在桌子边,坛内有个长柄的竹制酒端。

我的父亲不禁止我喝酒,但也不赞成我喝酒,他说,一个人要想在社会上做点事情,须有四戒:戒烟(抽大烟)、戒赌、戒嫖、戒酒。四者酒其一,喝酒定无出息。我小时候还想有点出息,所以再也不喝酒了。参加工作以后逢场作戏,偶尔也喝它几斤黄酒,但平时是不喝酒的。

不期到了二十九岁,碰上了反右派,批判、检查,国庆节也向壁而坐,不能回家。大街上充满了节日气氛,房间里却死一般的沉寂,一时间百感交集,算啦,不如买点酒来喝喝吧,从此便一发不可收拾了……

从1957年喝到1987年,从二十九岁喝到五十九岁,整整喝了三十年,喝到现在医生劝说,家人反对,连牙牙学语的小外孙女也说:“爷爷,你少喝点!”对了,孩子嘴里出真言,不喝的时辰未到,豪饮的年龄已过,少喝最为适宜。

所以我觉得饮酒最好是在家里,独酌或与二三知己对饮,这时无宴会之应对、无干杯之相催,也没有服务员在旁边等着扫地。一杯在手,陶然忘机,慢慢地呷,一口口地咪;饮酒不为求醉,而在个中滋味,此乃真饮酒也。

真饮酒也不容易,君子在酒不在菜,首先得有好酒,只有好酒才经得起呷,经得起咪,经得起慢慢地品味。

好酒当然也有一定标准,但也因人因地而异,甚至和个人的习性与经历都有关系。十年动乱之中,我在苏北的黄海之滨安家落户,冬日里海风劲吹,四野人稀,茅屋透风,冻得发抖,自然是喝酒的好时机,可却买不到酒,连“大头昏”也不是常有。

为了买两小瓶白酒,跑了三里路,过了一条河,在供销社的门口挤掉了棉袄上的两粒纽扣。偶尔有朋自远方来,馈我两瓶有金纸贴瓶的双沟酒,我慢慢地呷,细细地品,呜呼,此时方知世间还有好酒!其实,世间的好酒何止双沟,在此之前我也曾花四块九毛钱喝过一瓶茅台酒,那时钱多酒也多,倒也感触不深,印象模糊,雪中送炭总比锦上添花的印象深刻得多。

自此之后,酒友相逢,抚杯论酒,我总要说双沟酒如何如何,如何入口香浓而又不冲,无水气,无糖味,无苦尾,不上头。像一篇故事性不强而又十分耐读的小说。

1984年我到瑞典访问时,汉学家马悦然先生请严文井、张贤亮和我到他家做客,他夫人做川菜,他请我喝五粮液,并纵论中国之名酒,他只论及茅台和五粮液,而不知有双沟。于是我便与他相约,如果他有机会到苏州来,我一定请他喝双沟。

果然天从人愿,1986年他和十多个国家的汉学家来苏州访问,我请马先生喝双沟。一杯以后我问他感觉如何,他说一杯岂能作论,连饮三杯他才评论:“这是女人喝的茅台。”我听了大为惊异,此论公平合理,一语中的。

女人喝的茅台虽无燕赵豪侠之气,却也显得纯真、温和、清香,双沟之酒性恰好相符。马先生不愧是位汉学家,而且是位汉酒家。本来,中国的文化、特别是文学和酒有着不可分离的关系,诗酒文章往往是相提并论的,中国古代的诗人和文豪很少有不饮酒,不写酒的。

唐宋的诗人不用说了,如果把《红楼梦》来个“节酒本”,把凡属有酒处都删去,那《红楼梦》还有什么可读的?我无意宣扬喝酒有什么好处,从医学、保健的角度来说喝酒是害多益少,不抽烟,不喝酒,可以活到九十九,这事儿谁都知道,可是世界上竟然有那么多的人不想活到九十九,常常要想喝点儿酒,没有办法,只能如古人所说,不饮过量之酒,不贪不义之财。

如果有可能的话,不妨来点儿真饮酒,饮出一点情趣来,饮出一点个性来。

吝啬美食家

周桐淦

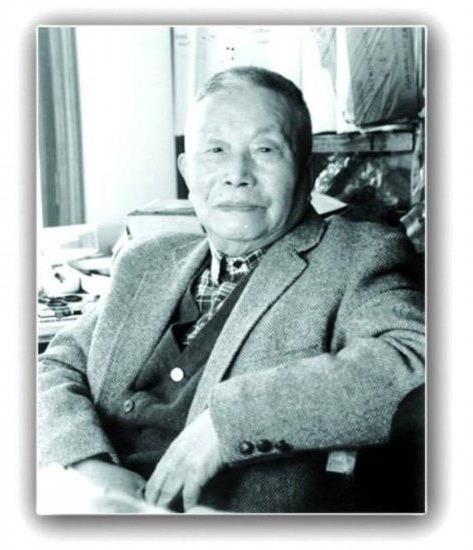

在江苏文学界,陆文夫老师有“人精”的美称,意谓为文精当,他的稿子常常不能增删一字,尤其是短篇小说;处事适度,行止几乎不可多少一步。甚至连笑,也很难回忆到他有朗声大作的镜头,总是“嘿嘿”几声,十分简约。

上世纪80年代末的一个夏日,我和当时的《雨花》主编叶至诚老出差苏州,那时的公路不好走,说不准啥时到达,也不时兴电话联系,我们车到陆老师带城桥新居的时候,已近晚上8点。陆老师与叶老师是兄弟之谊,一问我们还没吃饭,二话未说带至南林饭店。

饭店厨师长听说陆老师带客人来了,立即应约开出四冷四热的便餐菜单。印象中热菜为烧划水、葱爆虾、木耳菜、莼菜肉丝汤。陆老师接过菜单指着木耳菜说:“洋帮菜勿要,弄点菜秧炒炒。”陆老师是吃过饭来的,席间,他只是呷酒、抽烟,很少吃菜,不过他评价菜肴的一句“小家伙今天蛮用功的”话,大约经由服务小姐传给了后场,席近尾声,当班厨师喜滋滋地拿着我们的菜单来请陆老师“提意见”。

陆老师嘴里应着“烧得勿错,烧得勿错”,但笔捏在手里始终不见动静。一边的叶老急了,以为陆老师一时想不起词来,忙说:“就写‘色香味形俱佳’。”陆老师仍不着急,一支烟抽完,才一笔一画地在菜单上写道:

“料真味正。陆文夫。”

写毕,陆老师和蔼中透着歉意对大家说,“不好随便写的,这玩意他们可以拿去评职称。”他接着解释道:“‘料真’不容易,这年头以次充好的东西太多,今晚的虾是河塘虾,脑满仁肥,不像市场上的虾,脑壳是空的。空脑壳的虾子不起鲜。

划水一般用草鱼苗就够了,今天是青鱼苗的后三分之一,而且是活宰。再说‘味正’,现在的调料辅料太多,饭店里的菜多半弄得鱼无鱼味,虾没虾香。做到味正还真是不简单。”陆老师又对叶老说,“你说的‘形佳’,还差了点。譬如这红烧划水,要装白色长盘,菜应斜着装在三分之二处,三分之一那头来一撮茴香枝,那样就满盘活色生香了。”

一部《美食家》的小说给陆文夫老师带来了近乎食神的尊崇,其实,陆老师的生活需求是极其简单的。来南京开会,他不喜欢在饭店吃饭,朋友相邀,只要在家中,他都欣然前往,而且申明,菜备家常菜,酒哪怕老白干。江苏的作家圈中,我算喜欢烧菜的一位,一次春节后的会议间隙,陆老师等一干师友应约到了我的家中,仗着原料充足的底气,我煎炒炖烧,使尽浑身解数,潜意识中极想得到陆老师的一定表扬。

哪知,该上的菜全都上了,陆老师他们除了喝酒聊天,还是聊天喝酒,始终未能听到一句对菜肴的直接评价。

吃饭了,我捧上最后一道佐饭菜:青菜牛肉。不想陆老师吃了两口连说:“好,好!”我等着他的具体评价,陆老师却向大家介绍:“这菜是扬州青,不是南京的大白梗子。”又问我牛肉是哪里的,我回应说是家乡姜堰官庄的小牛肉,陆老师说:“怪不得,怪不得,城里现在吃不到这么新鲜的牛肉了,什么东西一进冷库保鲜就再也不新鲜了。”

在场的叶至诚老可能看出了我的期待与失望,爽声大笑,他给大家讲了我们那次在南林饭店的事情后补充道:“桐淦今天也可以得到这四个字了:‘料真味正’!”

人这一辈子

黄蓓佳

最后一次见到陆老师,刚好是一年前,不是大暑就是小暑的天,总之印象中就是热。法国的出版家毕基埃先生和《美食家》的法文翻译者陈丰博士访问江苏,到了苏州这一站,提出想见见陆先生,我就帮他们联系,又带着他们去了。

那时陆老师人极瘦,气喘得厉害,从楼上下来,举步维艰,但思维清晰,谈兴正浓。家中只两个老人,一个中年的阿姨,桌上是中午吃剩的饭菜,用纱罩盖着。楼前小花园里的树木花草未经修剪,有一点芜杂。一切一切,多多少少的,透着一种世事沉淀后的苍凉,或说是平凡家居的温暖。这样的两种感觉,应该彼此矛盾,可是那一天却是奇怪地搅和在一起,留给我无法磨灭的印象。

在我们这一辈的作家中,我读陆老师的作品是比较早的。六十年代,《人民文学》杂志上,我读了他的《葛师傅》和《二遇周泰》。不是有意识的阅读,那时候我没有这么高的资质,仅仅是我父亲数年中一直订阅这本杂志,我经常从他的床肚下的书堆里偷出杂志看,就记住了这两篇小说。

很喜欢。非常喜欢。小时候我有个偏见:写工厂生活的小说脱不了一股油污味儿,陆老师的这两篇没有,相反,留给我的气味,是一股茉莉花的清香。成年以后,新时期以后,我接着读了陆老师的几乎所有作品,仍然认为小时候读过的几篇最好。陪伴一个少年成长的清新之气,从来没有随岁月流逝而消解弥散。

陆老师是泰兴人,六十年代曾有一段时间下放锻炼,去到泰兴的一个类似于“大寨”的公社劳动。无巧不巧,我父亲在泰兴文教局工作,也在同时同地点下放。父亲是文学爱好者,就此跟省城作家陆文夫结识。文革结束后,陆老师回泰兴探亲,顺便去我家做客。每次陆老师跟我在会议上碰到,总要问候一声:“你父亲还好吧?”陆老师病重和去世时,我适时告知远在深圳的父亲,父亲回我手机短信,悲痛之情溢于言表。

1991年,我跟随陆老师和王蒙老师去新加坡参加国际笔会。那一次是我跟陆老师朝夕相处最长的日子。我们从一早坐在新加坡国立大学餐厅外的阳伞下吃早餐开始,到晚宴结束各自回房,每天在一起谈天说地、朗读作品、给中学生做文学报告、品尝榴莲、观光散步,竟相处出了一点点父女间的亲密。

那一次他的夫人管阿姨随行,我们三个人东张西望漫步在新大校园里,不知道的人真以为是一家子。此后又有很多次开会相遇,不是人多混乱,就是时间短暂,匆匆地说几句话而已,再未有深谈机会。

陆老师去世后的一天一夜中,曾有很多个电话打到我家里,执意要我概括对陆老师印象。我想来想去,觉得用“智慧”这个词比较合适。无论为文还是为人,写作还是生活,智慧这个字眼儿用在他的身上,应该是恰如其分的吧?

陆老师,一路走好

范小青

陆文夫老师,我们大家来送你了。

陆老师,我知道,此时此刻,你正在看着我们,一如许多年来,你总是笑眯眯地和我们一起喝酒聊天谈文学,一如往日的每一次相聚,你总是愿意多呆一会,再多呆一会。

自从二十多年前认识了你以后,我就觉得,你的作品,是我心中的一盏灯,想起来就倍感温暖,而你这个人,更是成了我内心的一种依托,好像有你在,我们的心就踏实,就有安慰。但是现在,你走了,你带走了我们心里的依托和安慰,让我们的心变得空空荡荡,慌慌张张,无处着落了。

在你的病情时好时坏反反复复的这些日子里,我们虽然心有重压,却又始终抱有希望。多少年来,你历经坎坷,但始终没有放弃理想、放弃追求,你执着地走在长满荆棘的路上,你将一路的痛与苦难咽下去,将生命的光芒折射出来。

你的那些闪烁着生命光彩的作品,记录了你坚强的一生,你的写作过程,更是见证了一个高傲不屈的灵魂。你曾告诉我,在写长篇小说《人之窝》最后几个章节时,因为气喘不能坐直,整个人是趴在电脑键盘上的,一只胳膊支撑着整个身子,一只手敲打键盘。

正因为此,正因为感受到你的生命力的坚韧,我总觉得,你能够挺过来,活下去。记得在苏州市六次作代会召开之前,我去医院看望你,还跟你说,我们五月份开会,希望你能到会上来,许多的文友们,大家都想念你,想看看你,想听你说话。

你笑着说,可能不行了。此时此刻,你的笑已经很费力,但是从你的笑意中,我看得出你的向往。文学,是你一辈子的梦,是你终身不渝的爱人,虽然已年过七旬,但你的爱和年轻时一样炽热一样激烈。

我们还回忆起前年和去年的两次有关文学和小说的会议,你是坐着轮椅到会的,因为上不了楼,一次是苏童背着你上四楼,还有一次,四个作家抬着轮椅上楼进会场,两次会上,你一边喷着止喘的喷雾药剂,一边作长篇的发言,讲到情深处,都刹不了车,全然忘记了自己是个病人、老人。

那一天在医院,因为谈到了作代会,谈到了文学、文友,你的精神顿时好了许多,眼睛又闪闪发亮了,一旁的护工也高兴地说,看这情况,五月一日能出院了。

可是,你没有出得了院,这是我们最不愿意等到但又是不得不等到的结果。没有人能够战胜死神,最后赢的总是死神。

但是陆老师你并没有输。你走了,可谁能说这走不是一种往生?你离开了我们,但是你为文学、为人生所创造的那些宝贵财富,你的不屈的精神,永远地留给了世界,留给了人类,留给了无数的后辈晚生。陆老师,你走好。

忆陆文夫老师

张成

我来了,他却走了,走得那么远,那么远,我站在他的遗体旁深深地鞠了三个躬。告别大厅外面下着雨,老天爷也为失去了一位可爱可亲的老人在流泪。

平常我和陆老师交往的时间并不多,不知是什么原因也不知是什么情感把一位著名作家和一位驾驶员的心牵连着,就在他老人家弥留之际,病榻上还对来看望他的省作协领导提到我,向他们打听我的近况。

在送别陆老师的追悼会上,我没有送鲜花,没有送挽联,我只带去了陆老师生前特别写着“赠张成收藏”的手稿和我同他在上届作代会上的合影照片,来追思和老人相处的日子。

手稿只有两篇:《风风雨雨中的一枝花》、《酒话》。陆老师得知我收藏作家手稿和手迹,特地在他的手稿上题字送我。《风风雨雨中的一枝花》是他在《雨花》杂志创刊三十周年时特别给《雨花》写的一篇散文,文中写道,“我和《雨花》是欢喜冤家、难兄难弟,我能发表小说的时候它就刊载我的作品,我不能发表作品的时候它就刊载批评我的文章,这点儿缘分实乃天作之合,”,“我倒希望《雨花》这辆公共汽车就是如此这般地开下去,风风雨雨、颠颠簸簸,但却是老老实实地营业。

随着时代的发展,道路也会平坦些,车辆也会现代点,开车的和坐车的也会感到更舒服点……”我在《雨花》工作也近20年了,《雨花》也正如陆老师所说的那样“风风雨雨”、“颠颠簸簸”,一路走到今天。

《酒话》一文可看出陆老师对酒的情有独钟,陆老师是位品酒家,他品出的是对人生的感悟,陆老师喝酒时座中如有知己,喝起来是酒多话多吃菜少,记得已故叶至诚老先生和陆老师在一起喝酒时,两位老人都有说不完的话讲不完的情,时而吴语呢喃,时而开怀大笑,一桌子的菜很少动筷,酒却不知不觉喝了很多。

叶老去世后,陆老师来南京次数渐少,他总不喜欢出席为他准备的宴席,而时常要我作陪,两人小饭桌上点几道可口的小菜,来上一瓶陆老师喜欢喝的酒,拉拉家常。每每见到陆老师酒意正浓时我便开始用我自己的办法来“保护”他——多喝,尽快将瓶中酒喝光。所以陆老师每次来南京,陆老师爱人管老师听说有我陪着,她也就放心了。

走了,陆老师走了。故人西去,水酒一杯,祝陆老师一路慢饮。