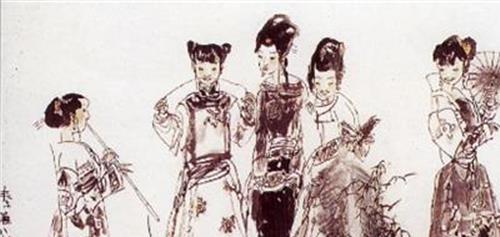

秦淮八艳都有谁:柳如是陈圆圆董小宛【图】

秦淮八艳--风骨嶒峻柳如是

柳如是后称“河东君”、“蘼芜君”。她是嘉兴人,生于明万历五十年,幼即聪慧好学,但由于家贫,从小就被掠卖到吴江为婢,妙龄时坠入章台,易名柳隐,在乱世风尘中往来于江浙金陵之间。由于她美艳绝代,才气过人,遂成秦淮名姬。她留下了不少值得传颂的轶事佳话和颇有文采的诗稿。

柳如是,本姓杨,名爱;改姓柳(一说原姓柳),名隐(一说隐雯。据陈寅恪《柳如是别传》载:“至若隐遁之意,则当日名媛,颇喜取以为别号。如黄皆令之‘离隐’,张宛仙之‘香隐’,皆是例证。盖其时社会风气所致……即于名字别号一端,亦可窥见社会风习与时代地域人事之关系。”)字靡芜,后改名是,字如是。又以佛典中有“如是我闻”之语而号“我闻居士”;与钱谦益(字牧斋,世称虞山先生,常熟人。明朝官至礼部右侍郎。降清后,托官数月,病狱而已。)结婚后,钱取柳姓郡望,称河东君,另寓“美人”。

柳如是幼年不幸,身世不清(初生地有浙江嘉兴与江苏吴江等说,扑朔迷离,今殊难考据。至于柳如是何故沦落风尘,有周采泉臆测“歹徒所掠”说,并无实据)。幼年卖与盛泽归家院名妓徐佛家为养女,受徐教养。明崇祯四年辛未14岁时,有吴江故相周道登买于勾栏。初为周府妇人侍婢,得周老夫人欢心,后周道登强索为妾,未及一年,因周府群妾加害,几被处死,周老夫人阻而逐出周府,卖于娼家。明崇祯五年壬申(公元1632年)柳如是流落松江,改旧名,自号“影怜”,表浊世自怜意。在松江与复社、几社、东林党人交往,常着儒服男装,文与诸人纵谈时势、和诗唱歌。钱谦益答应以正妻之礼迎柳如是过门。明崇祯十四年(1641年),东林领袖、常熟钱谦益与柳如是结缡,居绛云楼,读书论诗相对甚欢。传为一时佳话。明亡,柳劝钱殉节,钱推托不允,如是奋身投入荷花池,身殉未遂。钱降清后遭忌被逐回乡,郁郁而死。钱氏家族乘机逼索柳如是,河东君投缳自尽,得年四十又六。

河东君擅近体七言,分题步韵。书法得虞世南、褚遂良笔法。流落青楼,才气称秦淮八艳之首。

秦淮八艳--倾国名姬陈圆圆

陈圆圆本为昆山歌妓,曾寓居过秦淮,幼从养母陈氏,故改姓陈。她殊色秀容,花明雪艳,能歌善舞,色艺冠时。由于她色艺超群,更与重大历史事件相系,所以清人便说她是“前朝金陵倡家女”。

关于陈圆圆的最终结局,众说纷纭。

其一,入为官婢说。即言归于清朝平定吴三桂有功的将领,如“诸姬红粉皆官婢”。细想,其若在世,恐已年迈多病,未会收为姬妾。清朝更不会给吴三桂留下红颜,定会将其处死。

其二,城破老死说。《庭闻录》载:“城破,圆圆老死。”但当时的政治气候,不会让陈圆圆自然老死。

其三,城陷自缢说。《平吴录》载:“桂妻张氏前死,陈沅(圆)及伪后郭氏俱自缢。一云陈沅不食而死。”他书亦言陈圆圆自缢身亡。

其四,出家为尼说。《吴逆始末记》载:“当吴逆将叛,圆圆以齿暮乞为女道士,于弘觉寺玉林大师坐下薙度,法名寂静。”(亦即陈圆圆因年老色衰,加之与吴三桂正妻不谐,且吴三桂另有宠姬数人,于是日渐失宠,遂辞宫入道,法名“寂静”,“布衣蔬食,礼佛以毕此生”(《天香阁随笔》)。一代红妆从此豪华落尽,归于寂寞。)亦有言其死于康熙16年(1677年),年八十。此说法或有疑,吴三桂死于康熙17年,年67岁。陈圆圆比吴三桂大14岁。恐属虚言。

其五,为尼病死说。意即陈圆圆先出家,在吴三桂败死前已病死。持此说法之学者颇多。

秦淮八艳--艳艳风尘董小宛

董小宛聪明灵秀、神姿艳发、窈窕婵娟,为秦淮旧院第一流人物,又称“针神曲圣”。她性好清静,每到幽林远壑,就眷恋不舍,因厌弃喧闹奢靡,独居苏州半塘达六年之久。

苏州赎身

冒辟疆带着小宛回苏州赎身,不料又遇上了麻烦,因董小宛在半塘名气太大,不论出多少银子,鸨母都不想放走这棵摇钱树。就在他们一筹莫展

之际,钱谦益偕同柳如是来游苏州。柳如是是董小宛当初卖笑秦淮河时的好姐妹,钱谦益也曾与她有过颇深的交情,他如今虽然免官闲居,但在江南一带名望甚高,经他出面调排,董小宛赎身之事迎刃而解。

这时已是崇侦十五年隆冬季节,冒辟疆与董小宛顶风冒雪赶往如皋。一路上,他们不愿意放弃观光赏景的好机会,走走停停,寻幽访胜,直到第二年初春才到达如皋的冒家。

冒家十分通情达理,顺利地接受了董小宛这位青楼出身的侍妾。因为他们相信冒辟疆的眼光。这时冒辟疆的父亲已从襄阳辞官归家,一家人欢聚一堂,共享天伦之乐。冒辟疆的原配妻子秦氏体弱多病,董小宛便毫无怨言地承担起理家主事的担子来,恭敬柔顺地侍奉公婆及大妇,悉心照料秦氏所生二男一女。冒家的全部账目出入全由她经手,

她料理的清清楚楚,从不私瞒银两。小宛还烧得一手好菜,善做各种点心及腊味,使冒家老少大饱口福,在众人的交口称赞中,小宛得到了无限的满足。对丈夫,小宛更是关照得无微不至,冒辟疆闲居在家,潜心考证古籍,著书立说,小宛则在一旁送茶燃烛;有时也相帮着查考资料、抄写书稿;丈夫疲惫时,她则弹一曲古筝,消闲解闷。

宁静和协的家庭生活刚刚过了一年,国家出现了轰轰烈烈的战乱,李自成攻占北京,清兵入关南下,江南一带燃起熊熊战火。清军肆虐无忌,冒家险遭涂毒,幸亏逃避得快,才得以保住了全家的性命,然而家产却在战乱中丢失得一干二净。

战乱过后,冒家辗转回到劫后的家园,缺米少柴,日子变得十分艰难,多亏董小宛精打细算,才勉强维持着全家的生活。就在这节骨眼上,冒辟疆却病倒了,下痢兼虐疾,把他折磨得不成人形。疟疾发作寒热交作,再加上下痢腹痛,冒辟疆几乎没有一刻能得安宁。为照顾他,董小宛把一张破草席摊在床榻边作为自己的卧床,只要丈夫一有响动,马上起身察看,恶寒发颤时,她把丈夫紧紧抱在怀里;发热烦躁时,她又为他揭被擦澡;腹痛则为他揉摩;下痢就为他端盆解带,从没有厌倦神色。经过五个多月的折腾,冒辟疆的病情终于好转,而董小宛已是骨瘦如柴,仿佛也曾大病了一场。

日子刚刚安稳不久,冒辟疆又病了两次。一次是胃病下血,水米不进,董小宛在酷暑中熬药煎汤,紧伴枕边伺候了六十个昼夜;第二次是背上生疽,疼痛难忍,不能仰卧,董小宛就夜夜抱着丈夫,让他靠在自己身上安寝,自己则坐着睡了整整一百天。

艰难的生活中,饮食难饱,董小宛的身体本已虚弱,又加上接连三次照料丈夫的病痛,冒辟疆病愈后,她却病倒了。由于体质已极度亏虚,冒家多方请来名医诊治,终难凑效。顺治八年正月,在冒家做了九年贤妾良妇的董小宛终于闭上了疲惫的眼睛,在冒家的一片哀哭声中,她走得是那样安详。

秦淮八艳--侠肝义胆李香君

李香君:又名李香,是秣陵教坊名妓,又是一个诗书琴画歌舞样样精通的角儿。自孔尚任的《桃花扇》于1699年问世后,李香君遂闻名于世。因为养母李贞丽仗义豪爽又知风雅,所以媚香楼的客人多半是些文人雅士和正直忠耿之臣。

李香君:又名李香,为秣陵教坊名妓。自孔尚任的《桃花扇》于1699年问世后,李香君遂闻名于世。李香君与复社领袖侯方域交往,嫁与侯作妾。侯曾应允为被复社名士揭露和攻击而窘困的阉党阮大铖排解,香君严辞让侯公子拒绝。阮又强逼香君嫁给漕抚田仰作妾,香君以死抗争,此时正值马、阮大捕东林党人,侯等被捕入狱,香君也被阮选送入宫。清军南下之后,侯方域降顺了清朝,香君之下落,众说纷纭。

歌罢杨柳楼心月,舞低桃花扇底风。在那些暖暖软软的香风中,居然还是熏出一些硬骨头。李香君,秦淮河畔媚香楼里的名妓,又是一个诗书琴画歌舞样样精通的角儿。因为养母李贞丽仗义豪爽又知风雅,所以媚香楼的客人多半是些文人雅士和正直忠耿之臣。第一次见到侯方域并一见倾心时,李香君刚十六岁。

侯方域与方以智、陈贞慧、冒辟疆合称明复社四公子,又与魏禧、汪琬合称清初文章三大家,确实才华横溢。他原本是明天启户部尚书侯恂之子,十五岁即应童子试中第一名。不过,小时了了,大未必佳。这几位公子整日聚在秦淮楼馆,说诗论词,狎妓玩乐,颠痴狂笑。侯方域与李香君一个是风流倜傥的翩翩少年,一个是娇柔多情的青楼玉女,两情相悦,正是狂蜂爱上香花。

像李香君这样一位名妓,梳拢必须邀请大批有头有脸的风流雅士,还要付一笔丰厚的礼金给鸨母,可惜侯方域没有银子,无能为力。友人杨龙友雪中送炭,给了他大力的资助。但是,那笔钱并不是杨龙友的,而是阮大铖赠送给侯方域的一个人情,想拉拢侯方域入僚。阮大铖本是明末了不起的戏曲家和文学家,但是却为魏忠贤服务,后又追随伪明政权,不是什么好东西。侯方域尚自犹豫,但是李香君发飙了,劈手就把头上的发簪脱下来了,骂醒了侯方域。变卖了首饰,四下借钱,总算凑够了数,把钱扔还给了阮大铖。

阮胡子给气死了,侯方域只好逃亡。其实,很多时候,像阮大铖这些机会主义者也不过是文妓,人尽可妻。妓女无情是职业要求,而“士大夫之无耻,谓之国耻。”指望书生是不成的。侯方域不成,阮大铖也不行。自侯郎去后,李香君结束了自己革命性的职业生涯。洗尽铅华,闭门谢客,一心等侯公子归来。在阮大铖的怂恿之下,弘光皇朝的大红人田仰吹吹打打地来迎接李香君做妾了。李香君一口拒绝了,田仰还要坚持,她干脆一头撞在栏杆上,血溅桃花扇。娶亲的人见闹出了人命案,只好灰溜溜地抬着花轿溜回去了。

阮大铖也算是文坛上响当当的腕儿了,他并不想就此放过李香君,而是为伪明皇朝弘光皇帝亲自执笔撰写歌词剧本,等李香君伤愈后,阮大铖立即打着圣谕的幌子,将她征入宫中充当歌姬。不久后,清兵攻下扬州,直逼南京,弘光帝闻风而逃,最终被部将劫持献给了清军,随后南京城不攻自破。李香君随着一些宫人趁夜色逃了出去。

青楼皆为义气妓,英雄尽是屠狗辈。妓女用性命来维持自己的贞节和道德大义,士大夫倒是放弃原则,随时准备改换门庭。入清以后,陈贞慧隐居不出,冒辟疆放意林泉,方以智出家为僧,杨文聪抗清殉国,陈子龙自沉明志,但侯方域却耐不住寂寞,参加了顺治八年的乡试,而且只进了副榜,又引起许多人非议。

关于李香君有三种结局:一种是终于在苏州与侯方域重逢了,被一个老头当头棒喝,两人拔剑四顾心茫然,勘破尘缘,只好出家了事。一种是李香君顺利嫁给侯方域为妾,侯方域变节南下,李香君则在侯府里被人赶了出来,寂寥而死。第三种则两个人连最后一面都没有见着,李香君就留下一柄桃花扇恹恹地死去。临去之前留下一句话:“公子当为大明守节,勿事异族,妾于九泉之下铭记公子厚爱。”可惜,她的侯公子连玩世的犬儒主义者都做不成了,白白污了香君的名声。

秦淮八艳--长斋绣佛卞玉京

卞玉京名赛,又名赛赛,因后来自号“玉京道人”,习称玉京。

她出身于秦淮官宦之家,姐妹二人,因父早亡,二人沦落为歌妓,卞赛诗琴书画无所不能,尤擅小楷,还通文史。她的绘画艺技娴熟,落笔如行云,“一落笔尽十余纸”喜画风枝袅娜,尤善画兰。

18岁时游吴门,居虎丘,往来于秦淮与苏州之间,是明末清初的一位秦淮著名歌妓。卞赛一般见客不善酬对,但如遇佳人知音,则谈吐如云,令人倾倒。卞赛曾与明末清初的著名诗人吴梅村有过一段姻缘。

崇祯十四年春,吴梅村在南京水西门外的胜楚楼上饯送胞兄吴志衍赴任成都知府,在这里他遇见了前来为吴志衍送行的卞赛姐妹,看到卞赛那高贵脱俗而又含有几分忧郁的气质,不由想到江南盛传的两句诗:“酒垆寻卞赛,花底出陈圆”。席间吴又对卞赛的文才进行了探试,令吴不由倾倒,以后二人交往频繁,感情渐深。

后来吴在长干里寓所得到卞的一书简,知道卞想嫁给他,心里很矛盾。因吴听到一消息,崇祯帝的宠妃田氏的哥哥田畹最近来金陵选妃,已看中陈圆圆与卞赛等。吴在权势赫赫的国舅前胆怯了,只在卞赛的寓所吹了几首曲子便凄然离去。

二年后,卞赛嫁给了一诸侯,因不得意,遂将侍女柔柔进奉之,自己乞身下发,在苏州出家当了女道士,依附于70余岁的名医郑保御,郑筑别宫资之。卞赛长斋绣佛,持课诵戒律甚严,为报郑氏之恩,用3年时间为郑氏刺舌血书《法华经》。

此时吴梅村当了清朝的官,心情颓伤。顺治七年的一天,卞赛在钱谦家里看到了吴的《琴河感旧》四首诗,方知吴对她的思念。数月后二人在太仓终于相见,卞赛为吴氏操琴,吴感怀不忆,写了《听女道士卞玉京弹琴歌》赠之,诗中道出了卞在这十年中的情景,点出了清军下江南、玉京“弦索冷无声”,一派凄凉状况。卞赛后来隐居无锡惠山,十余年后病逝,葬于惠山柢陀庵锦树林。

秦淮八艳--侠骨芳心顾眉生

顾眉生即顾媚,是南京上元人,据《板桥杂记》载:“顾媚字眉生,又名眉,号横波,晚号善持君,庄妍靓雅,风度超群;鬓发如云,桃花满须,弓变纤小,腰肢轻亚。通文史,善画兰,追步马守真,而姿容胜之,时人推为南曲第一。”可见她不但有着仕女的娉婷娇姿,更具文才艺技。

著名文人余怀与顾眉情谊甚笃;后顾与刘芳约为夫妇,不久她背约嫁给了早已降清的“江左三大家”之一的龚定山作妾,刘因此而以身殉情。龚得顾媚甚宠爱,号曰“善特”,后以顾为亚妻,受为一品封典。龚时为清廷礼部尚书,在京师四方名士尊如泰斗,凡有客求龚诗书画时,皆由顾媚代笔,顾声名才气愈盛。顾氏曾多镒利用龚的政治地位,对抗清志士慷慨解囊。

1657年龚携顾媚重游金陵,寓秦淮河畔大油坊巷市隐园。有一天她向正在写诗的龚说,她在文德桥遇到了身著和尚衣服的阎尔梅,龚暗吃一惊,原来净本是沛县举人,清兵南下时他在徐州劝史可法率军北上山东阻击;这几年他到处鼓吹反清复明,为清廷追缉。正在讲着,阎尔梅逃进了市隐园中村堂,此时四周已被清军乌黑在顾媚机智的庇护下,终掩阎脱险。所以大才子袁枚赞之曰 :“礼贤爱士,侠内峻嶒”。

1664年深秋,顾媚在北京铁狮子胡同的龚府内病逝,吊丧的车辆有数百乘;连远在江南的阎尔梅、柳敬亭、余杯亦在安徽庐州为她开吊设祭。龚还在北京长棒寺为其建了妙光阁,并为之著有《白门柳传奇》流传于世。

秦淮八艳--风流女侠寇白门

寇氏归金陵一,人称之女侠,她“筑园亭,结宾客,日与文人骚客相往还,酒酣耳热,或歌或哭,亦自叹美人之迟幕,嗟红豆之飘零”。后从扬州某孝廉,不得意复还金陵,最后流落乐籍病死。

崇祯十五年(1642年)暮春,声势显赫的功臣保国公朱国弼,在差役的护佣下来到了钞库街寇家,几次交往后,白门对他留下了良好印象,斯文有礼,温柔亲切,所以在朱氏提出婚娶时便一口同意。是年秋夜,17岁的寇白门浓妆重彩地登上了花轿。明代金陵的乐籍女子,脱籍从良或婚娶都必须在夜间进行,这是当时的风俗。朱国弼为了显示威风和隆重,特派5千名手执红灯的士兵从武定桥开始,沿途肃立到内桥朱府,盛况空前,成为明代南京最大的一次迎亲场面。

朱国弼实际上是一个圆滑狡黠的官僚,他迎娶寇白门是一时的需要,数月后他那儇薄寡情便渐暴露,遂将寇氏丢一边,依旧走马于章台柳巷之间。

1645年清军南下。朱国弼投降了清朝,不久尽室入京师,又被清廷软禁。朱氏欲将连寇白门在内的歌姬婢女一起卖掉,白门对朱云:“若卖妾所得不过数百金……若使妾南归,一月之间当得万金以报公。”朱思忖后遂答允,寇白门短衣匹马带着婢女斗儿归返金陵。

寇氏在旧院姊妹帮助下筹集了2万银子将朱国弼赎释。这时朱氏想重圆好梦,但被寇氏拒绝,她说:“当年你用银子赎我脱籍,如今我也用银子将你赎回”当可了结。

寇氏归金陵一,人称之女侠,她“筑园亭,结宾客,日与文人骚客相往还,酒酣耳热,或歌或哭,亦自叹美人之迟幕,嗟红豆之飘零”。后又从扬州某孝廉,不得意复还金陵,在年轻文人骚客中倾慕于一名韩生,并在生活上给予财物支持,在情感上排忧解难。于某日,寇氏欲拉韩生共寝,韩生数次找理由推脱,后拂袖而去。寇氏抑郁寡欢,忽闻隔壁房中传来嬉笑谩骂之声,遂起身张望,竟看到韩生正和年轻貌美的婢女调情,寇氏拿木棒捶打婢女数十下,骂韩生:“衣冠禽兽!”。寇氏怒极,遂一病不起。

秦淮八艳--吐辞流盼马湘兰

马湘兰可以称为明代的女诗人、女画家。据《秦淮广记》载,她因在家中排行第四,人称“四娘”。她秉性灵秀,能诗善画,尤擅画兰竹,故有“湘兰”著称。她相貌虽不出众,“姿首如常人”,但“神情开涤,濯濯如春柳早莺,吐辞流盼,巧伺人意”。

画画是她们的必修课,晚明时好些秦淮名姬都能画几笔。顾媚、寇白门和卞玉京姐妹等,不约而同都擅长画兰。有的落笔狂放、飘洒恣肆,有的惜墨如金、简约寒淡。为什么她们都钟情于兰呢?我不懂绘画,不晓得是兰草的袅娜纤巧最适合女人的腕力掌控?还是它相对单纯的线条易于入门?如果联想到几千年来兰花被中国文化赋予的浓厚象征意义,可不可以牵强一点说,这幽姿逸品、清芬雅洁的君子之花,之所以被“商女”们不断描摹,一枝一叶里或许濡染着委屈、分辩与充满潜台词的向往和诉说?

当然,说到画兰,她们都超不过前辈马湘兰(1548—1604)。她本名马守真,“以善画兰,故湘兰之名独著”。她也擅长墨竹,通音律、歌舞,曾写有传奇《三生传》,能演全本《西厢记》,随她学戏者不少,秦淮河边有许多高足得其真传。马湘兰跟“秦淮八艳”中陈圆圆、顾媚等所有人相比,属于另类。首先,她活跃在明隆庆、万历年间,要算她们的祖母辈;她也比较幸运,没有遭遇明末清初惨烈悲凄的动荡变故,她的经历与大开大阖的政治背景不相干,更没有跟某个声名卓著的男人有什么牵连;甚至,她也不是绝代美人——从讲故事的角度来看,是单薄了点——但马湘兰的独特也在这里:没有什么肩膀拿给她倚靠,也没什么如雷贯耳的名字供她炫耀,她一直独立峭壁,不枝不蔓,本人就是自己的广告。

马湘兰容貌平常,但“高情逸韵”,“神情开涤,濯濯如春柳早莺,吐辞流盼,巧伺人意,见之者无不人人自失也”。她神采明媚,谈吐机趣,顾盼生辉,妙解风情,让周围的其他秦淮名妓都怅然自叹不如。她还豪爽重义,时时挥金布施捐赠,就连朋友出游资金困乏,她也解囊相助,颇有古侠客风范。所以马湘兰虽然收入颇丰,积累却不甚多,有时甚至入不敷出,她的金玉珠翠高档服装,常在典当铺或放高利贷的人家里。王稚登的《马姬传》说她“虽缠头锦堆床满案,而金凤钗、玉跳脱、石榴裙……常在子钱家,以赠施多无所积也”。

马湘兰居住的幽兰馆花叶伶俐,清流潺湲,回廊幽深,几案精洁,门前始终车水马龙。她携学生和梨园子弟以琵琶羯鼓、檀板丝竹待客,常常是繁星满天而歌舞未歇。走马章台的寻芳少年,都以不认识马湘兰为耻,必欲慕名一见以为快事。稀罕的是,她直到五十岁上,荣华少减,却风韵如故,乃至有迷情少年坚决要娶她。马湘兰只轻拂罗袖,回绝得幽默:哪有年已半百的青楼人,还要拿起扫帚簸箕当新娘子的?

虽说艺妓以色艺娱人,通常,才艺是锦上添花,姿色才是立足之本。有点难以想象,一个“姿如常人”的女子,要怎样的灵秀通透、大智大慧,才能把“气质熟女”的气场圆融饱满地支撑到底?

当然,红尘扰攘几十年,又是在那样燕舞莺歌、诗酒流连的欢场,怎么会没有情史呢?王稚登(字百谷,1535—1612)就跟她磕磕绊绊牵扯半生。钱谦益的《列朝诗集小传》说王稚登十岁即能写诗,年长后更是“名满吴会间”,他还“妙于书及篆、隶”,性情也通脱,好交游善接纳,谈吐娓娓动听,令听者兴致盎然。其画作也有名气,“闽粤之人过吴门者,虽贾胡穷子,必蹐(蹐:用小碎步走路,形容小心谨慎)门求一见,乞其片缣尺素然后去”。他当年也是吴中知名书画家,以布衣诗人的身份,在公卿文士间交游颇广,如今却须得提到马湘兰才会被人注意了,这些年书画拍卖市场上还不时见得到王稚登的作品。

据王稚登的《马姬传》,马湘兰有一次被人寻隙搅扰,牵涉官司,花了巨资斡旋,仍未摆脱。他刚好去拜访她,马湘兰正走投无路,吓得披头散发,泪眼红肿。他正好有关系为她调停,得以免除灾祸。“姬叹王家郎有心人哉,欲委身于我”。欲嫁、欲娶,算是感情表达的最高规格,他显然令她怦然心动。无论马湘兰在风月场上多么风光,到底是身列贱籍且漂泊无根的,难得“王家郎”既有心又有能力保护她。但,王稚登却婉拒了,他的热度无疑低得多,但闪躲得柔和而有风度:我救人于困厄中,如果因此而获利,自得姝丽,那跟陷害她的人又有多少区别呢?古代的侠义之士要是知道了,该拿匕首当胸刺我了。王稚登自己曾说他十二岁就开始游走青楼,到四十二岁才断绝此爱好,“迷花醉月”的经历既多,自然也深谙回避之道。

话说得再漂亮,她还是听懂了其中的坚决拒绝,虽然“寸肠绸缪,固结不解”,但也从此不再提要嫁他的话题。此后三十年,他们一直保持交往,书信往还,诗画酬答,礼物互赠。没有结尾的悬局最令旁观者兴致盎然,这是我等看客的凉薄,却不知当事人每时每刻的愁肠百结、千般煎熬、才下眉头又上心头。也罢,如果她成为他的妾,有多少佳话经得起三十年日常生活的摩擦锈蚀呢?说不定早就相对已漠然。哪像现在,她一腔心事不能托付,反而连绵持久,像老树的浓绿墨翠,深厚郁勃,封锁不住。

她称他二哥、二郎、登哥,视写信时的境况自称娇妹(她字月娇)、薄命妹或病妹。她寄信时,两人或离别已久,或头天刚刚会晤,要不即将离别。

一般来说,女人不容易洒脱地清空记忆,马湘兰显然更执拗。她是性情中人,那些离愁别绪或可望而不可及的万端心事,她表露得直截了当,毫不遮掩扭捏,如果置换成白话文,口吻语调活脱脱就是深陷情网的当代女子:“捧读手书,恨不能插翅与君一面……即欲买舸过君斋中,把酒论心,欢娱灯下。”“遥想丰神,望之如渴,心事万种,笔不能尽……会晤无期,临书凄咽。”“昨与足下握手论心,至于梦寐中聚感……连日伏枕,惟君是念。”“闻明日必欲渡江,妹亦闻之心碎,又未知会晤于何日也。”如果王稚登从家居的苏州到了南京,她信中总是情切切恳请他来幽兰馆面叙,“千万降步一面”,或“今日千万过我一面,庶不负虚待”。她一再叮嘱他保重身体,嘘寒问暖,不厌其详,絮叨得很像家人:“玉体千万调摄,毋为应酬之劳致伤元神也。”“天暑,千万珍调。”她随信相送的礼物,看得出是精心挑拣过的,又实用又贴心:手绘的兰花,亲手做的香囊香袋、绉纱汗巾头巾、扇子,乃至熏肉、酱菜。赠他太太的东西也讲究,绫罗衣料、五彩衣领、古镜、紫铜锁、香茶等等,古雅而精致。

二、盛大而悲凉的谢幕

马湘兰去世前不久,万历三十二年(1604)王稚登七十岁生日,他想起跟她承诺的苏州之会已将近三十年未践约,邀请她秋天东来。算起来,他们不曾见面已经十六年了。马湘兰巴不得这一天呢,她手笔很大,带着一队美貌娇俏的歌儿舞女,携舟从金陵前往苏州。他们居于王稚登的飞絮园,欢歌曼舞、燕饮累月,为他置酒做寿。据王自己描述当时的场面:“绝缨投辖,履舄缤纷。四座填满,歌舞达旦。残脂剩粉,香溢锦帆。”总之,是车马拥道、宾客盈门、弦歌不绝、脂腻香浓。这漫长隆重的寿宴排场之宏大,画面之绮丽,成为苏州自吴王夫差时代后难得的盛事,当地人啧啧称奇——自然,也相当能满足王稚登的虚荣心。

这时节,马湘兰虽然华年不再,但“风情意气如故”,妆容依然一丝不苟,鬓发也浓密如云。王稚登忍不住开了句玩笑:你还像夏姬那么娇媚,可惜我不能做你的申公巫臣。夏姬是春秋时郑国公主,美艳冶丽,传说她“三为王后,七为夫人,公侯争之,莫不迷惑失意”,那些裙下之臣也多死于非命。申公巫臣是楚国重臣,当楚王君臣争相纳娶夏姬时,被他以如簧巧舌,先晓以江山道德之大义,后语重心长地劝阻:夏姬曾使丈夫去世,儿子死于非命,陈国君臣或死或逃、国家几乎灭亡,是不祥之人。一番话居然把别人劝退了,结果他自己却精心设计,借出使的机会,辗转带着夏姬逃往晋国。夏姬后来成为淫逸美人、常青狐狸精的代名词,申公巫臣为得到夏姬,处心积虑,两面三刀,则类似伪君子。夏姬与申公巫臣的女儿长大,也有倾城倾国之貌,晋国大夫叔向想娶她,叔向的妈妈曾坚决反对,认为“甚美必有甚恶”。将极致的美与极致的恶画上等号,显然是夏姬给人的负面印象太深——显然,王稚登那句台词,对人对己而言都相当的不伦不类。她一向钟情清幽高洁的兰竹,他却以芜秽的浮花浪蕊比拟她,这种“玩笑”太越界也太不堪,尤其从他,她的“登哥”口中说出来,字字可以见血封喉。

是最后的狂欢还是鼎盛的谢幕?抑或她埋伏的失落、痛楚又被撕开?或者,王稚登脱口而出的戏言令她陡然明白他心底的漠视、狭斜……反正,苏州之行很消耗心力,马湘兰回南京不久就病了,她“燃灯礼佛,沐浴更衣,端坐而逝,年五十七矣”。马湘兰的信被王稚登保存,后编入《名媛书简》,他为她的两卷诗《湘兰子集》作序,写有《马姬传》,还有挽歌十二首。比如:

歌舞当年第一流,姓名赢得满青楼。

多情未了身先死,化作芙蓉也并头。

红笺新擘似轻霞,小字蝇头密又斜。

开箧不禁沾臆泪,非关老眼欲生花。

王稚登少年时诗作“雕香刻翠”,如今已到暮年,笔墨泛泛的,没什么雕章琢句的刻意或讲究。他翻箱重读马湘兰当年的情书,轻霞般的红笺上,有细密的蝇头小字。情牵意惹,渗透墨迹,他当然早就懂得。故人仙逝,他也是伤感伤心的,也忍不住泪湿老眼,不过,感觉不到他特别牵肠挂肚的悲痛。这么看或许是因为,我们到底晓得,她的“多情未了身先死”,终究跟他的“爱莫能助”有关,所以,便也知道他的“悼亡”,分量究竟如何。

很多人觉得,马湘兰为这段若即若离的感情耗神几十年,很没有必要。其实,讨论王稚登是否值得她钟情已没什么意义,她这么固执凝滞地对一个幻象心驰神往,任情思信马由缰、随心所欲,收获的也未见得是虚空。套用一句流行语:对象是谁无关紧要,她爱的不过是爱情本身。说起来,不对等的感情会令人严重透支、心力交瘁,奇怪的是她却不曾萎靡凋残,反而将风华绝代的传奇一演到底。对,别忘了她的画家身份呢——据说马湘兰脚很大,画画可能才是让她真正身心俱稳、意态从容的大脚吧。她的画在当时就有盛名,求画者甚多。她借花木竹石写磊落的君子风度,排遣落寞飘零之绪,用画上的题诗明心迹、传情意:“幽兰生空谷,无人自含芳;欲寄同心去,悠悠江路长。”“一叶幽兰一箭花,孤单谁惜在天涯?自从写入银笺里,不怕风寒雨又斜。”《明画录》说她的墨兰“潇洒恬雅,极有风韵”,清代文人汪中说她的丛兰、修竹“秀气灵襟,纷披楮(楮:纸)墨之外”。当时就有不少人喜欢她的画,甚至泰国使者也知道马湘兰,专门购买她的扇面收藏。

至今,故宫博物院和上海、广东、苏州、东京等地博物馆都藏有她的扇面、立轴、长卷等,书画拍卖市场上也常见她的画幅。细看她的兰竹图、兰石图或兰竹水仙,花与叶都纤细婀娜,兰草、水仙有临风飘摇的轻柔,似带一丝无奈和羞怯,有时竟还无力地深深垂下腰来,差点要蘸到下面那弯活泼的流水;就连题字为“森森君子节”的竹子,也从来不是粗枝大叶、凛然伟岸,要人谦卑着仰视的那种,它们细密的枝叶透着生机,却也玲珑、自抑而谦和;衬托花叶们的石头也线条温婉,毫无嶙峋险绝之态;她的字也柔媚娟秀……奇怪的是,这些女人气浓郁的阴柔笔意,却并不能使她的画幅苍白瘫软,那一枝一叶都柔软得自有底线,有一股内敛精巧的气韵环绕其间,仿佛力透纸背,骨子里是笃定的、心中有数的。大约,太极拳的舒缓绵软后面,那种筋道韧性的力量,就与此类似吧。

看得出来,她的性格不够泼辣狠烈,但举止进退却也分寸严格、章法明晰。她虽有侠气,却不是什么刚硬的巾帼须眉,她比普通女人更女人。