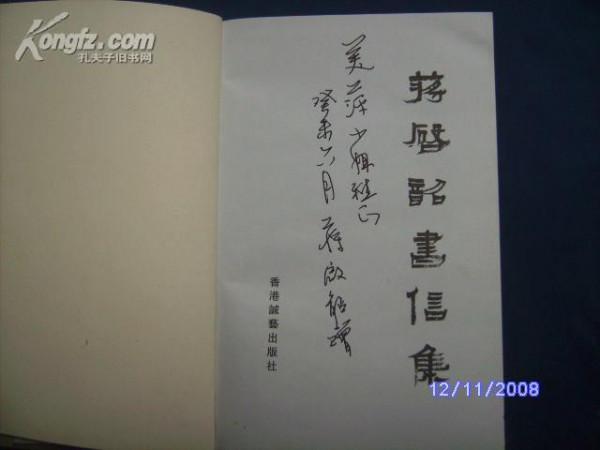

书信集致许寿裳 许寿裳家藏书信集[精装本](上、下卷)

繼整理出版四大卷《許壽裳遺稿》後,現上海魯迅紀念館又出版《許壽裳家藏書信集》,由臺灣學者黄英哲先生提供,臺灣“中央研究院”已出版在先。而今次上海魯迅紀念館重新整理、考證、編序,使之更爲準確完善,以饗讀者。

先父一生書信數量多,範圍廣,跨度大,内容也相當豐富。現在收集到的以上個世紀三四十年代後多。這是先父生活中的一段重要時期,有大量與蔡元培先生、許廣平先生等人的往來書信很值得研究。我對提供先父的書信毫無貢獻,也没有進行什麽研究,所以無法説點什麽。

三四十年代先父獨自一人在外工作,因此家書往來也是很多的,但我家未能妥善保管,致使家書大量缺失,回想起來十分歉疚,對此總覺得很遺憾。在親屬中提供最多書信的應是張啓宗先生了,他是先父元配沈夫人的親戚,但細數起來,與先父並無血緣關係,平時也疏於往來。

1936年6月,年輕的張啓宗看到先父的一篇短文《青年期的讀書》後,寫信給先父介紹自己,從此往來不斷。我在北京工作時,與他聯繫上了,言談中深感他對先父有很深的敬佩之情,他曾幫助整理了世瑮哥提供的先父日記的複印件。

他對先父在臺灣被害十分悲憤,力主這是政治謀殺,總覺先父死得不明不白,要爲先父討回公道。爲此他主動訪問多位有關人員,搜集材料,寫成文章發表,才感到稍稍心安。他保存了先父寫給他的全部書信,後來他都捐給了家鄉的魯迅紀念館。1998年他病逝於北京。比之於他,我自愧不如,深爲慚愧。

先父爲人秉持中華民族的傳統美德,謙遜熱情,尊師愛友,扶持後輩。凡與他有過交往的人對此多持肯定態度。他的書信反映出他的性格品德和人生態度,也多少折射出那個時代的精神风貌。而三四十年代正是我國苦難動蕩的年代,從他的書信中可以看出他的艱辛生活和心理感受。

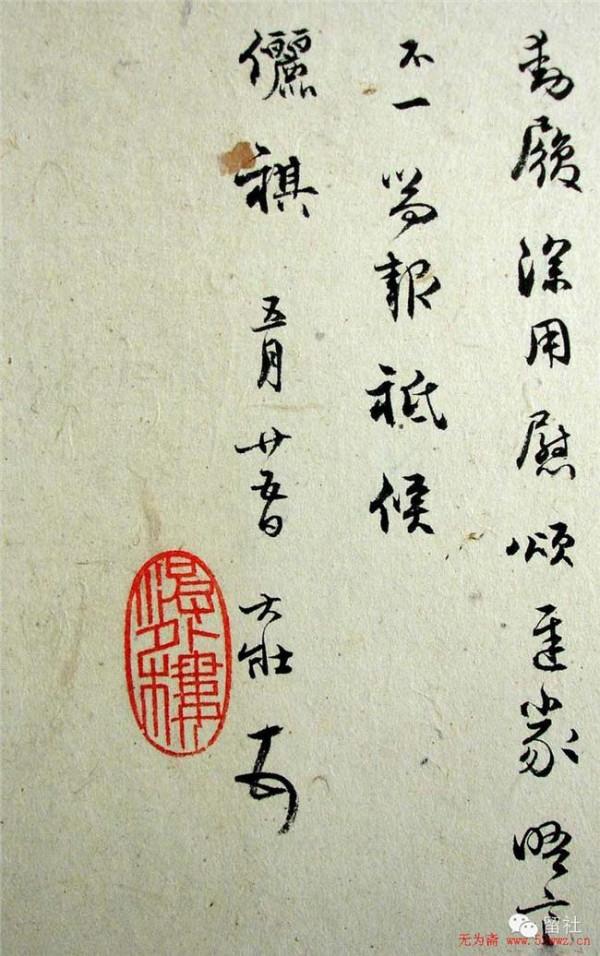

先父是一個重視傳統的人,他的信無論稱謂、署名、用詞行文莫不遵循與人爲善、長幼尊卑的禮儀,從中可以學到不少知識。先父書信集的出版以及已經出版的他的文集、詩集、遺稿、日記等等,相信對有志於研究中國近代文化、歷史、教育的學者和年輕一代會有所助益。

作爲家屬,對於此書信集的出版深感欣慰,對臺灣黄英哲先生、熱情予以幫助的陳漱渝先生、主持整理出版的上海魯迅紀念館館長王錫榮先生,以及參與這一工作的所有人員表示我的敬意,謝謝你們!

文摘二

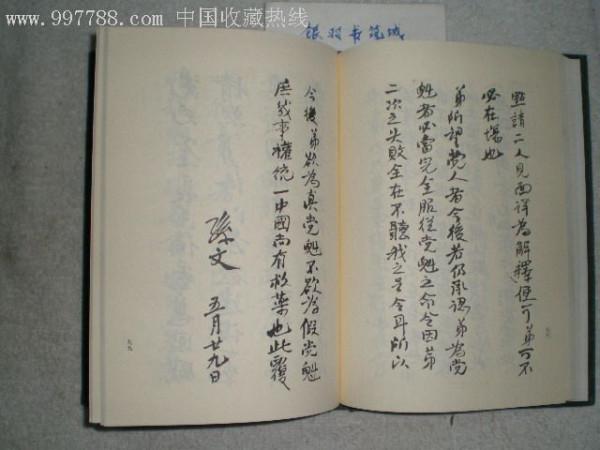

許壽裳致蔡元培(孑民)

一九二六年二月九日

孑民先生鈞鑒:

前晚奉到上月廿九賜示,甚爲忻喜。即於昨晨復上一電,又本月五日曾上一電、一快函,諒均登朗鑒。但采爾夫婦於六日偕德國顧問眷屬多人赴平,到平後通訊處爲德使館。裳五日電及快函,均爲渠事而發。所請提前發給薪水及路費可否仍照上次國幣數,乞裁示!

熊十力君事,本院決議停津,已由社會科學所逕函通知,其教部之薪係用張某名義,尚仍舊。以上兩事,昨電已略述及,兹再奉聞。

至國府通令停止薪給,僅發維持生活費案,兹特録副呈閲。財部亦來函,抄送前電請開單見復,研究院雖非官廳,但經費來源告竭,不能不設法應付。此層應請師座與杏佛先生籌畫。聞各官署對此辦法頗不一致,亦有以表中所列之數,不足維持生活,主張再裁員而給留者以半薪之數,爲維持生活費者。

本院上月呈國府,請照決議案“中央教育經費暫維現狀”辦法辦理,不受減縮一文,得文官處復函,謂奉諭交行政院云,併以奉聞。現既有停薪之令,則上述決議案似已根本打銷矣。

政府遷洛,不免示人以弱,現在外交方面,似無若何進展,政府社會對於國際宣傳均不甚努力,前途甚可危也。滬市已開市,人心想可稍安。

專此,順頌

春祉。

師母前均此候安。

附呈鈔件一紙。

許廣平致許壽裳

一九三九年四月十二日

季茀先生函丈:

久未禀候起居。時深惶悚,幸嘗於師母大人處得悉先生尊况,深慰下懷。近又從上海刊物中拜讀先生大作《蔡先生的生活》一文,對於蔡先生的偉大處,得先生此文而益顯了。年譜之作,實因該刊編者執筆未明真相所致,生本欲將先生的再四爲難與[以]及二先生(他現在大闊了,帶了太太侄女出使國外。

所謂“藏拙未遑”得一反證。但北方我們還是負擔一半的。)之有意簡略細説一下,後來恐刊物不願登載而稍改爲隱晦一點,因此對先生的苦心,或尚未能代爲表白多少,不勝愧赧!

《語絲》所載某青年即徐詩荃,(後在德留學回,也服膺尼采,詩文並茂,老於世故的青年)其時在復旦讀書,以一不識之青年投稿指摘,冀於學校有所改革,周師給他刊出,觸怒該校許多顯貴,當時許某適在浙江省黨部當黨委,葉某也許亦在其中,另外女師大的吕某亦在其内,而她是糊塗也無力反持異議的,其時還有誰,大約欽文川島還記得,總之 即由浙江發動,而密令通緝墮落文人了。

紀念金寄渝,因那時上海情形不好,自己也許説不定什麽時候要離去,所以轉匯内地,比較妥當,而内地也不少紀念會員,尤其先生們的在渝推動許多紀念事業,都使生非常之感動的。又兼完整的寄出妥存,對於或人的以爲生個人移用净盡,可以大白一下,否則對不起許多捐欵者的。

如先生暑假離蓉,如屬短期,或仍存先生處,或商之沈、曹二君,届時再妥存别處何如?總之,此欵總要大局略定,始能説到動用的了。墳已去過二次,除了種的樹全被拔去,磁像顔面被敲去外,大致還好,不過倘再没人經管,墳也會被掘的,目前棺木也可以賣不少錢。但個人微力有什麽辦法呢?

海兒身體,時常氣喘病發,以前看日醫,服藥三五天即愈,自“八一三”後,改看西醫,往往接連四五星期纔好,(不知是病越深,還是醫法不當。)好了不幾天又發,原因是上海天氣陡變太快,對此病極不相宜,去冬改服中藥,也頗見效。

近來又於春間氣候不常而咳喘了,此病輕時日間看不出,如常人,到夜裏喘作即不能安睡,影響到飯食不下,發育不良,有些醫生堅持易地療養即可好,因此前曾找事欲到南洋,豈知暹羅謀事已成,而被當局所不許,深恐在他發育期時不醫好,即成終身之疾(不少人如此),所以急欲設法他去,已托朋友,但尚未有確訊。三先生仍在商務,近聞該館有改革之説,不知能否安居下去耳。

昨往四馬路遍查,衹商務於廿六年出了一本阿英編的《晚清小説史》,其他找不到什麽了。肅此,敬候