贾作光子女 赤子之心 时代之舞:访著名舞蹈艺术家贾作光

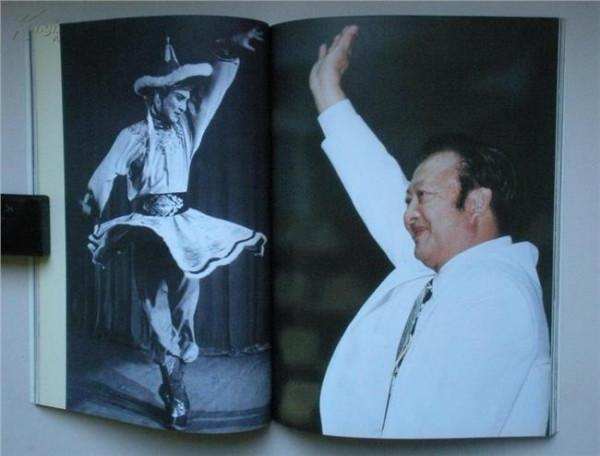

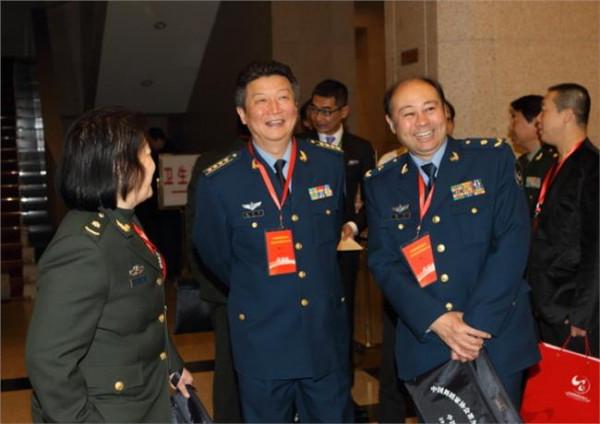

贾作光,生于1923年。著名舞蹈表演艺术家、编导家、理论家、教育家。中国文联荣誉委员,中国舞蹈家协会名誉主席,中国国际标准舞总会会长。中国“新舞蹈艺术”的开拓者之一,蒙古族舞蹈艺术的杰出代表。曾获文化部“表演艺术成就奖”、中国文联“特殊贡献奖”、中国文联和中国舞蹈家协会“终身成就奖”, 2011年,荣获文化部“中华艺文奖·终身成就奖”。

贾作光一生创作了《牧马舞》、《鄂尔多斯》、《盅碗舞》、《彩虹》、《海浪》、《希望在瞬间》等200余部舞蹈作品,其中多部作品饮誉大江南北,常演不衰。

其热烈奔放、刚柔相济、灵活多变的舞蹈风格,自成一派,影响深远,成为新中国几代人心目中的永恒经典。 2013年暮春季节,本报记者在北京贾作光先生工作室内对其进行了采访。

杨晓华:先生一生奉献给舞蹈事业。先生的舞蹈生涯既伴随着人生历程的艰难和进取,也是艺术境界的不断探索和升华。在您的艺术人生中,您如何感受这种阶段性的变化和飞跃?

贾作光:我小时候算是很有点艺术天分。当时家境富裕,逢年过节各种民间舞蹈、小戏纷纷来家里红火,有一种叫老蒯(东北的民间风情艺术)的,是男扮女装的老太太,边扭边唱,十分好看。我自己就用写对联的大红纸染红脸蛋,用捞饭的笊篱罩在头顶,用线绳绑着红辣椒戴在耳朵上,摇着扇子,有模有样地演开了。

我爷爷看着孙子聪明伶俐,心里只高兴。母亲倒是喜忧参半,说:三岁看大,将来别成了演小戏的,多磕碜。所以我最早并未敢想着去搞什么艺术。

随着日本人占领东北,我们成了亡国奴,我的家庭很快破落。穷困所迫,要图个营生。先是找了个雪花膏厂子,在零下30多度的天气中洗瓶子,觉得饥寒难耐,就又报名参加了满洲映画协会(后来发展成长春电影制片厂)的演员招募。

面试时,我表演了拿手好戏——捕蝴蝶。小时候经常在园子里捕蝴蝶玩,一只只抓住放到匣子里,又一只只放出来,不断重复。没成想在这里派上用场。我个子不高,脚背平,腿也有点罗圈,不符合演员的标准,结果还是被取上了。本来是想当演员的,后来碰上亚洲现代舞大师石井漠,就学了舞蹈。

在日本人手下,我们演出的节目稍微有点讽刺或者批判性,就会遭到日本人的拘捕和体罚。为此我尝过日本人的“老虎凳”。这倒是促使我越来越为这种亡国奴的生活而深感屈辱。我后来知道,当初带着我们演出的年龄大的人中有些就是地下党员,我受到他们的影响,爱国主义的思想在萌芽、生长。

当时演出的本子有《迷途》、《呐喊》、《迷途的羔羊》等等,都带着反抗情绪。到解放前夕我还在地下革命人士的帮助下,来到汪伪统治下的北平,和北大、辅仁大学喜欢艺术的学生组建了一个“作光艺术团”。我们在公园、广场做各种野台子演出,演出剧目有《苏武牧羊》、《国魂》、《少年旗手》等,围绕抗日主题表现民族气节。

反观这一时期的生活,我主要还是把舞蹈当作安身立命的手段,一种个人的职业和兴趣对待。随着新中国解放的不断逼近,我受到革命思想的影响越来越大,我的艺术观念也产生了飞跃。

杨晓华:我了解到,在这一次飞跃中,吴晓邦先生对您产生了很大的影响。作为中国新舞蹈艺术的开拓者和奠基人,吴晓邦先生对新中国舞蹈事业影响巨大,对您更是钟爱有加,直到生命晚年,还亲自主持“贾作光艺术思想研讨会”。

贾作光:尽管我一直过着颠沛流离的生活,但追求进步的愿望十分强烈。上世纪40年代舞蹈艺术圈非常流行“南吴(晓邦)北戴(爱莲)”的说法,我就辗转到哈尔滨鲁迅艺术学校面见吴晓邦,说我要成立“作光舞蹈团”。吴先生用浓郁的绍兴语调说:“侬不要搞个人的舞蹈团,侬要参加革命,要为工农兵服务。”他就带着我们一班人穿过封锁线来到刚刚解放的内蒙古自治区首府乌兰浩特。

我们一来就赶上第一个少数民族自治区成立的“五一”大会,自治区党委书记乌兰夫宴请艺术家,一间很破的房子,四菜一汤。席间他想挽留吴先生留在内蒙文工团搞舞蹈,吴先生夫人正生着大病,就推辞了。乌兰夫就说“让这个小孩”留下,我就留下了。

吴先生鼓励我说:“好好改造,在解放区你会大有作为,历史的书册上会留下你的名字。”吴先生把我带到内蒙,教育我留在内蒙“为生活而舞蹈”,不断激励和帮助我成为人民喜爱的舞蹈家,没有吴老师就没有我的今天。吴先生不愧是“一代宗师,华夏舞魂”。

杨晓华:据说当初您融入草原生活还是费了一番周折。

贾作光:草原茫茫无际,马牛羊成群,风景的确壮美,但是我也感到孤独,更重要的是生活上的不适应。我头一次下乡,牧民盛上马奶酒欢迎我,我一喝就吐。一周没吃得下饭菜。舞蹈表演时,我自编了一个《牧马舞》,吸收了不少西班牙舞的动作,结果老百姓看得哈哈大笑,说是像跳大神。同志们批判我的小资产阶级情调。我就下定决心扎根草原,和牧民们打成一片。

蒙古过去被称为歌的海洋,我通过自己的感受和观察把牧民生活的特定情境和典型动作抽象成舞蹈语汇,创作了大量草原舞蹈如《马刀舞》、《鄂伦春舞》、《牧马舞》、《雁舞》等,后来都成为国家舞台上久演不衰的节目,蒙古也成了歌和舞的海洋。

蒙语中原来是没有“舞蹈”这个词的,因为我的这些舞蹈,蒙语才发展出了“舞蹈”的概念。所以,我的名字和舞蹈这时候就被草原的人们熟知。因为当时内蒙文工团是全国第一个民族舞蹈团,我们编创的很多节目都被其他省份学习和模仿,对全国影响巨大。

后来人们称我是“草原舞神”,说我是民族舞蹈的引领者什么的,可能我是有些贡献,但是我自己知道,路是人走出来的,没有正确的人生观,没有正确的方向,没有党的培养和百姓的哺育,我不可能取得那样的成就。单靠一个人怎么可能获得那样的发展呢?

杨晓华:您对中国民族舞蹈的贡献,不仅限于蒙古族,还有鄂伦春族、达斡尔族、傣族等。改革开放后,您奔走大江南北,一边采风创作,一边为基层群众编排舞蹈,推出了大量优秀作品。您的舞蹈既有自己的鲜明风格,又富于变化,有论者称其为“贾派艺术”。您如何理解自己舞蹈创作的基本原则和方法?

贾作光:舞蹈艺术必须是完美的形式和正确的思想内容的高度统一。我提炼的一套关于手、眼、腕、肩、腰、臀、腿、足等一套动作语言,我表演中的情感、节奏等都有我自己的特点。我自己的舞蹈风格是粗犷豪迈,热情奔放,但粗犷中有细腻,是刚中有柔,柔中带刚。

进行舞蹈创作,我的理念就是“情寄于舞,舞表于情,形神兼备,情舞交融”。从上世纪60年代,我就总结了舞蹈艺术审美的“十字解”,或者说10个标准,那就是:稳、准、敏、洁、轻、柔、健、韵、美、情。“稳”,指的是”稳定、平衡感;“准”,指的是“动作准确,符合规范;“敏”,指速度上的灵敏、迅速、快捷;“洁”指动作干净利落,不拖泥带水;“轻”,是舞蹈家用呼吸来控制体重的能力;“柔”,是身体软度和韵味的一种表现;“健”,指舞蹈的力度,强调舞姿的挺拔刚健;“韵”,指动作和音乐长短之配合,和谐合辙,有韵律;“美”,是演员的形体美和舞蹈的形象美的统一;“情”即感情,是舞蹈表现美的核心。

舞蹈创作首先要有一个了然于胸的意境。舞蹈艺术的意境,是舞蹈语言包含的感情和舞蹈形象包含的生活内容的深度融合,意境对整个舞蹈创作起着引导和醇化作用。