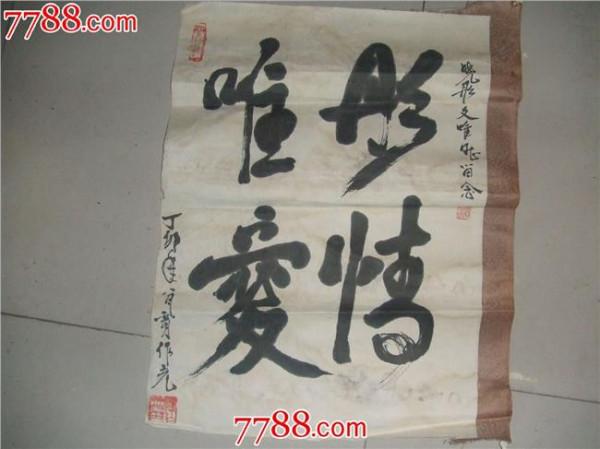

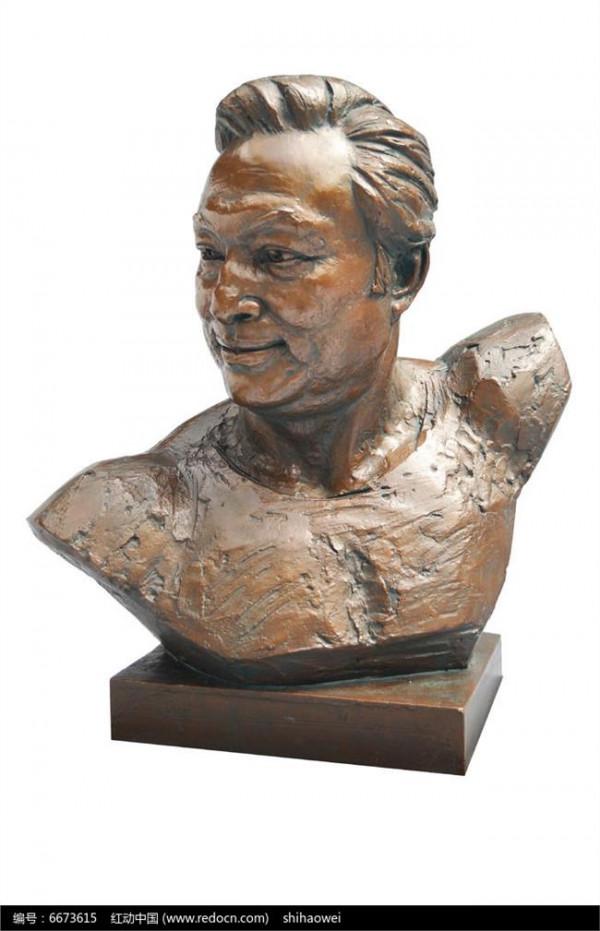

贾作光牧马舞 贾作光:蒙古舞的“老祖宗”

1947年,24岁的他带着一身“小资”的毛病,捂着鼻子进入蒙区,蒙语却因他有了专称舞蹈的词汇“布吉格”。 1983年,60岁的他“不务正业”,引导年轻男女“搂搂抱抱”,中国却因此成为国际标准舞比赛强国。

爱穿花衣裳,天气再热,也要在花衬衫外面加一件洋气的小马甲;中午要午休,午休后还要喝杯咖啡;爱自我感叹,“哎呀,我那时可年轻漂亮啦”,把从少年到青年的照片装裱得工工整整,挂满工作室的过道。这是小资情调浓郁的贾作光。

爱模仿,学谁像谁,一分钟内能模仿好几种方言轮流变换说;纵然84岁,仍有着小孩单纯式的语言和动作,一点都不介意把他曾经的胆小嗅事告诉你,能把你乐得趴下,说话还激情饱满,时不时起身跳上一段,配合说话内容,这是骨子里透着乐观向上的贾作光。

他不爱你插话,你插话,他会有些生气地摆手,“你听我讲嘛”,他要从他出生开始给你讲起;不过他并不倚老卖老,他乐于听指挥,“贾老师,来一个动作!”他立马给你展示一个蒙古舞招牌动作,这是能说会道,还有着老小孩脾气、活泼的贾作光。

办张“出国证”,去了解放区 1923年,贾作光在辽宁沈阳“贾家园子”一个富贵人家出生。逢年过节,家里经常来很多市井艺人,舞狮子、扭秧歌、耍龙灯,还有大头和尚戏柳翠、划旱船。

3岁的贾作光看着高兴,从妈妈怀里挣脱,拍着小手要跟人学。他把写对联用的红纸沾湿,挤出红水往脸蛋抹,再往耳际挂两个细尖的红辣椒,跟着开始扭。那个年代,学戏没出息,但贾作光的小脸蛋儿看着着实可爱,家人边骂边乐呵。

年龄再大些,哥哥带着他偷偷溜出家去看戏,人山人海,贾作光挤不进去,齐人大腿高的他着急地开始咬人大腿,人家揪住他的耳朵骂他“小狗”,他“哎哟哎哟”可怜样,“好叔叔好大爷”地求饶,这样,他总能挤进去如愿以偿看到戏。

去了学校,他又喜欢混在女孩儿堆了,和女孩们一起蹦蹦跳跳,带头跳当时盛行的校园舞蹈《葡萄仙子》《小小画家》,“我那时挺可爱的,人见人爱”,贾作光甜甜地边笑边说。

1931年“九・一八”事变之后,家道中落,爷爷和父亲相继辞世,母亲被迫给人帮佣,哥哥当了童工。当时贾作光高小还没毕业,先被寄养在叔叔家里,后来又进雪花膏厂当学徒,给老板捶背倒尿壶,过早地尝到了人生的苦味。

没有改变的是,贾作光依然爱蹦蹦跳跳,闲暇时的爱好就是看电影,电影院有个狗洞,没钱买票,小个头的他就钻进去,看了很多国内、国外的电影。慢慢长大,15岁那年,他得知株式会社“伪”满洲映画协会(现今长春电影制片厂)招演员,师从亚洲现代舞之父石井漠,这成为贾作光人生的第一个转折点。

事前得知先体检测视力,视力并不好的贾作光把视力表背下来,体检通过;复试的内容是和音乐表演“扑蝴蝶”。

贾作光不明白怎么跳“扑蝴蝶”,想起小时候住的“贾家园子”种过很多花,架过很多葡萄藤,夏天彩蝶纷飞,他和姐姐经常玩扑蝴蝶,便学生活中的情景,“用双手扑,扑到了就高兴地拍手,然后假装蝴蝶又飞走了,又接着扑”。

日本人“哟西哟西”称好,尽管贾作光没能和上音乐,但还是被录取了。 贾作光的老师石井漠,这个在大不列颠百科全书都曾留下名字的日本人教会了贾作光感知什么是真正的舞台艺术,学会从大自然及生活中摄取素材,独创性地表现人体韵律美和充分运用人体动作塑造鲜明的舞蹈形象。

他为此也付出了艰苦的代价,15岁,正是蓓蕾初放的年龄,可是学舞蹈已经晚了。贾作光腿不够直,脚弓也硬了,为了矫正体形,他曾把双腿硬捆在一起,几小时后放开已经不能走路。

贾作光如饥似渴地学习舞蹈,边学边创作。上世纪三十年代一部非常著名的电影《渔光曲》,表现在帝国主义的侵略下,我国贫苦渔民的悲惨生活。贾作光的第一个舞蹈作品就是根据这部电影的内容改编。

他用白纸剪成云彩,用别针别在舞台蓝色天幕上;用又硬又大的马粪纸壳剪出两片大船的模样,画上颜色,再安两个轱辘,便成了渔船。凭想象,他再戴上意大利式的大檐帽当渔帽,穿上现今都流行的肥腿裤大肥袖的衣服当渔民服饰,“没有见过渔民,服饰上欠缺渔民形象,但我愿意表现渔民的受压迫”,这样,他完成了现代舞的第一次尝试。

此时的贾作光依然没有想过当时的政治环境,“只是带着很朴素的同情心去表现”,日本人说他“心坏了,开始懂得自己受亡国奴教育了”。

1941年,抗战接近尾声,日本走向没落,开始在东北征兵,贾作光知道当兵就是去当“炮灰”,体检中,他不再装自己视力好,体检不合格,他成了“国兵漏”,留下了当劳工修战壕。

在这个过程中,他才接触到党的地下组织,明白自己很可能修完战壕就被杀死,1943年,在一个朋友的帮助下,他办了张“出国证”,从伪满去了解放区抚平,“我不懂政治,但也知道如果自己不走接下来的命运。

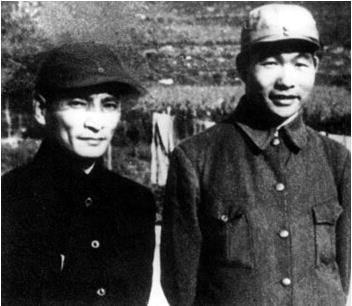

” 改造“爱资病”是痛苦的 在北京,贾作光与一批北大清华的进步学生一起,创作演出了《苏武牧羊》《国魂》《少年旗手》等一批表现民族气节的舞蹈作品。1946年,抗战结束后,为了追求自己的艺术理想,贾作光决定到哈尔滨的鲁迅艺术学校,拜见我国著名的舞蹈大师吴晓邦,“我想请他帮我成立‘作光舞蹈团’”。

吴晓邦是浙江绍兴人,说着一口吴侬话,告诉他,“侬不要搞舞蹈团,侬应该参加革命,侬应该为工农兵服务,不能搞个人的。

”1947年,内蒙古自治区刚刚成立,吴晓邦领着24岁的贾作光穿过封锁线,往内蒙乌兰浩特赶。当时,日本人刚刚在东北撒下鼠疫,人都是一车车地死,像沙丁鱼一样被扔到大板车上。贾作光自幼富贵人家出身,即便当学徒工,也是在自家亲属家,没见过真正的战争场面,他都快被“吓死”,“我都想回来了,想着革命怎么这么难啊,尽死人”。

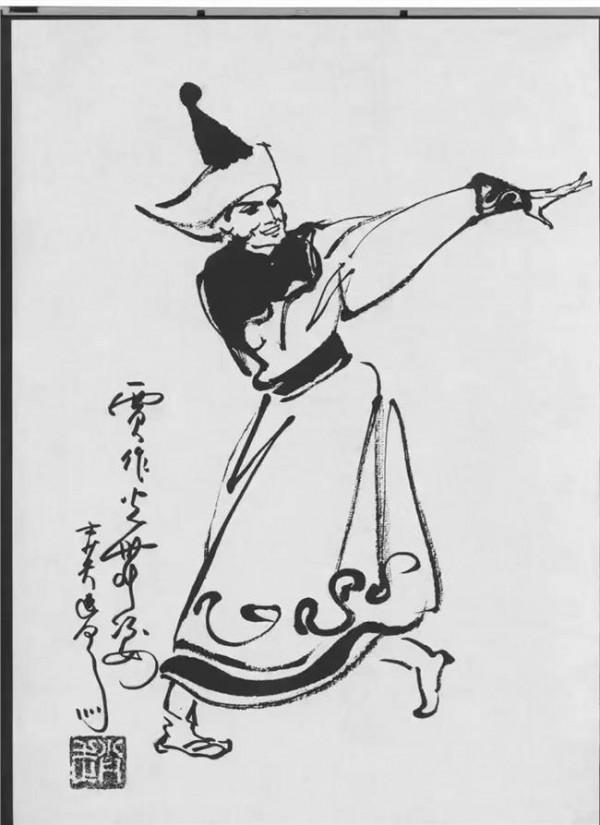

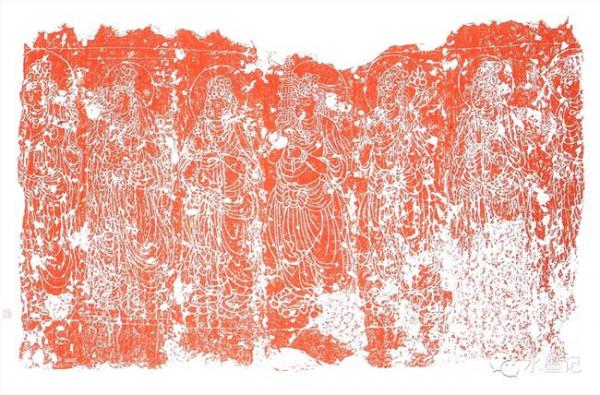

刚到乌兰浩特,他又被内蒙当地一种宗教舞“吓坏”,第一次看到跳鬼,寺庙里很多蒙古喇嘛戴着假面跳舞,举行宗教仪式,场面很大。

吴晓邦告诉他,“侬要把假面舞改造过来,变成新的舞蹈”。贾作光以往接触的都是舞台上的民间舞,对这种“土风舞”完全摸不着头脑,“这叫舞蹈?怎么改?”假面舞给贾作光留下了很深的印象,只是怎么改是以后的事情。

对于贾作光而言,当务之急是他要改造自己的“爱资病”思想。 一进入乌兰浩特,贾作光就发现自己很难适应当地的生活习惯。不管男女老少,人家都穿二尺半的灰黄干部服,腰系布带,头戴五星帽,而他偏穿得西装革履,走路还要扭一扭;他本来不吃羊肉,看到牧民吃饭不洗手,看到血淋淋的手扒肉就更咽不下去,一连饿了三天。

初学骑马就遇上了敌军,偏巧骑的是一匹瞎马,被身后砰砰的枪声惊呆了,越打越不走,他急出了一身冷汗。

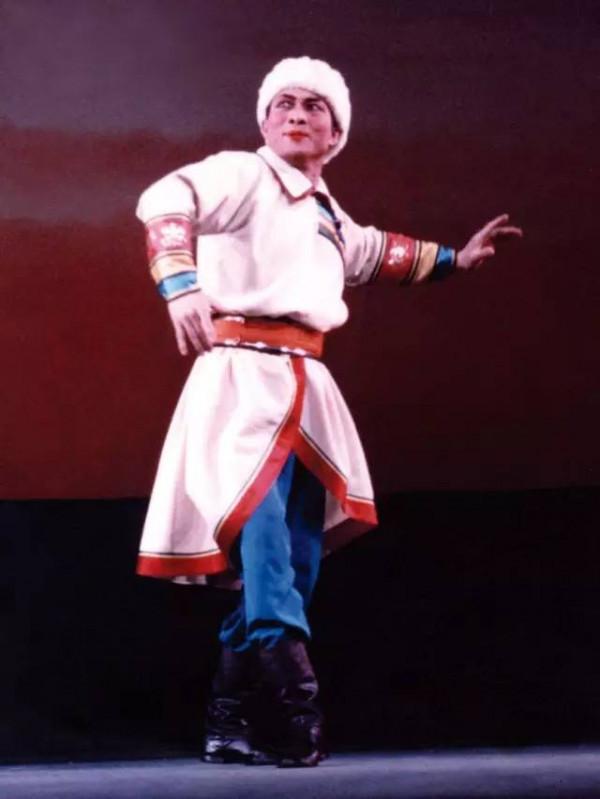

他住惯了大房子,一看人家厨房砖木结构,就说,“这是厕所吗?” 由于没有深入生活,联欢晚会上,大家让他跳牧民的舞蹈,他根据自己以前学习的讲究即兴发挥和个人想象的现代舞知识创作了《牧马舞》,跳的实际是西班牙舞,被大家当场指指点点,觉得他更像跳大绳的。

好心的观众就纠正他,“套马竿直冲着前面不对,那就杵在肚子上啦。” 他产生过类似“你们现在看不懂我的舞蹈,下个世纪就看懂了”的想法。

往后,大伙儿大会小会开始教导批评他,劝他要好好改造“爱资病”;吴晓邦也开导他,“侬走得太快了,一定要适应,要先学习,不要嫌弃,要尊重人家的风俗习惯。”贾作光起初不服气,经过一次次的开会批评斗争,一次次的抹眼泪,贾作光开始转变,他开始习惯不洗手吃饭,见到羊肉一盘二盘的吃,还学会帮牧民阿妈阿爸放羊、拾粪,学他们的语言,学骑马,“可吃了不少苦,刚上马,烈马一溜快奔,向悬崖猛冲,要把我甩下悬崖,现今都留下了划痕”。