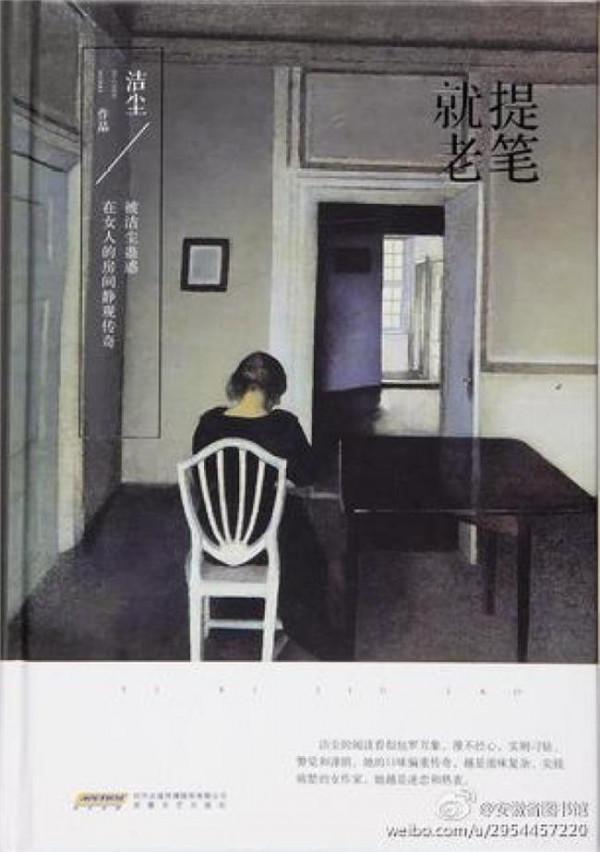

洁尘提笔就老 提笔就老:洁尘的女人书

但是,女人的友谊是有条件的,在同一境况下,在经济条件、情感遭遇、工作业绩彼此差不多的情况下,如果气息比较吻合,女人之间是很亲密的,亲密得会让彼此都有一种知己的感觉。一旦哪一块开始发生变化,女人的心态也就跟着失衡了。

绝对一点说,一个幸福的女人和一个痛苦的女人是不能在一起的。再绝对点说,一个痛苦的女人甚至不能和一个不那么痛苦的女人在一起。这是一本写女作家以及作家笔下女人的书。看来洁尘对这一话题关注... 2015-06-06 09:58

但是,女人的友谊是有条件的,在同一境况下,在经济条件、情感遭遇、工作业绩彼此差不多的情况下,如果气息比较吻合,女人之间是很亲密的,亲密得会让彼此都有一种知己的感觉。一旦哪一块开始发生变化,女人的心态也就跟着失衡了。

绝对一点说,一个幸福的女人和一个痛苦的女人是不能在一起的。再绝对点说,一个痛苦的女人甚至不能和一个不那么痛苦的女人在一起。这是一本写女作家以及作家笔下女人的书。看来洁尘对这一话题关注很长时间了。

集子里最早的文章写就于1995年。有10年了。洁尘的笔游走在这些提笔写作的女人间,像个气象镇定的观察者,自有观察者的清醒。她的笔像刀锋,干净、利索、准确地把笔下之物切成想要的任何形状。写这么一本书有些像一次长长的旅行,洁尘可以去许多地方,结识许多人并进入她们的内心。

干这件事想来是相当过瘾的。可以在笔下的每一个人身上满足自己身上的另一面——如果每一个人身上注定有另一个自己的话。洁尘不止一次地对我说,我不率性,一点也不率性。

这等于宣称自己是理性的。是的,责任、自律、坚定不移地沿轨道前行,这是洁尘为自己定下的道路,她天性如此,她遵从着。她生命中丰沛的大水是加筑了河床的,这确保这水无论如何汹涌,都会东流到海,不会中途流失。

在日常里洁尘生活规律,起居有度。每天上午写作四小时,中午小睡,下午或会友或阅读,晚上伴陪家人,偶尔泡泡吧什么的。她線体稳定,以大脑皮质而不是杏仁核对事物做出反应。有许多女性写作者都有一种不知来自何方的眼神,迷离、游移中很有些迷人,但不稳定、不可靠。

可洁尘不,从洁尘的眼神中能看出她知道自己从哪里来,要到哪里去。记得前些年洁尘在一篇文章里说,在某时某地,大概是在北京的天坛,她突然决定,决心这一生要做一个幸福的人。

这真是个天大的决定,对大多数人来说,这是一桩有了金钢钻也不太敢揽的磁器活,洁尘敢。不管人们对幸福的认识如何,我的认识很简单,如果一个人能使自己井然有序,他和自己的关系便是和谐的,而这种自我和谐在我看来几乎就是幸福了。

道路已定,决心已下,我坚信洁尘是个说得到做得到的女子。萧红的文字从面上看,是不抒情的。比如她关于岁月人生的这一段感叹:“春夏秋冬,一年四季来回循环地走,那是自古也就这样的了。

风霜雨雪,受得住的就过去了,受不住的,就寻找着自然的结果。那自然的结果不太好,把一个人默默地一声不响地就拉着离开了这人间的世界了。至于那还没有被拉去的,就风霜雨雪,仍旧在人间被吹打着。

”这样的说话方式,太实了,没耍一点花活,能让人心突然定住,回不过神来。萧红要抒情也不过如此言说:“满天星光,满屋月亮,人生何如,为什么这么悲凉。”但是,所有被萧红感动的读者,都会有一个共同的感受:这是一个对人间万象无比深情的女人啊。

以前看萧红,很多次把我看得流泪。这次看《呼兰河传》,过一会儿就得抬抬头,闭上眼,好把泪意逼回去。心里轻轻叹道:萧红!萧红!一个女人在文字上的高度隐忍和克制,终于把她送到了至情至仁的境界中去了。

真到了“至”的地步,其实反而没有任何形容的欲望了,只是叙述,叙述眼里看到的一切,在这同时,内心的一切却尽可能深埋了。我发现我为什么前些年看萧红会流泪,而现在看萧红,却自觉地催促自己把眼泪逼回去。

这也就是所谓受不住和受得住的问题吧。以前受不住感动,受不住悲苦之意,总是用眼泪来表达,仿佛是对自己这种情绪的一个郑重的交待;现在,可能受得住感动,也受得住悲苦了吧?不知道。

“不知道”是我现在喜欢的词,我还喜欢用“也许”、“可能”、“或者”……我也到了人生的一个“至”的阶段了——迷茫之至、模糊之至。如同萧红的诗:“今后将不再流泪了,不是我心中没有悲哀,而是这狂妄的人间迷惘了我了。

”2004年6月10日,是我国现代文化史上的杰出女性、建筑学家、诗人林徽因百年诞辰。据报载,清华大学为此举办了“林徽因先生百年诞辰纪念会”和同名纪念展。我记得看过的一则逸闻,说是林徽因去世后的某一年的某一天,金岳霖郑重邀请一些至交好友到北京饭店聚会。

开席前,金岳霖突然说,今天是林徽因的生日。这时,人们才发现,金岳霖旁边空了一个位置,多了一幅碗筷。举座唏嘘不已。林徽因于1955年4月1日病逝于北京同仁医院,享年51岁。

她的名字、容貌、才情和故事大范围地进入公众视野,却是差不多四十年以后的事了;而在这一系列元素里面,她的美貌和一些著名的传说和演义,显然覆盖了她作为一个建筑学家和一个诗人的身份。

在我们大家的印象里,她是一个三十年代的京城名媛,一个出身名门游学欧美视野开阔见识广博的知识分子,一个被称作“太太的客厅”的文化沙龙的女主人,一个口才出众谈吐机趣的大美人,另外,她还是三个著名爱情故事的女主角:一个是与徐志摩共同出演的青春感伤片,主题是情窦初开;一个是和梁思成这个名字并置在一起的婚恋正剧,主题是相濡以沫;另外,还是一个悲情故事的女主角,她中途退场,剩下大半生“逐林而居”的男主人公金岳霖将单恋与怀念持续终生。

这个佳话的质地犹如林徽因本人的诗作,既是浓烈的,又是清秀的,是典型的三十年代“文艺腔”。林徽因的作品主要是诗,它们用词正确、高光、抒情意味浓厚,以一种纤弱的但同时又是执拗的姿态,正面释读一切;这些作品切入人生以及社会的方式,都带有一种公众意味,也就是说,在一种被规定了的被普遍认同了的社会、情感、审美的价值标准中去进行个人表达。

基于这种看法,林徽因的作品对我个人来说,在阅读上很难有沟通的渠道,她在诗作中表达出的喜悦和痛苦,对于我来说,都无法产生移情作用。

当然,这个阅读前提是,这中间有时代、背景以及审美趣味的全然变迁,还有一个最主要的因素是,我一个喜欢并习惯回避正面的读者,我喜欢并习惯从人生的各个侧面甚至背面张望并探究。

所以,林徽因对我来说,长久以来其实是一个感觉遥远的名字,一个文化符号。《发现李庄》的第四章名为“梁思成林徽因与中国营造学社”,其中第二节为“李庄的‘太太的客厅’”。

往昔“太太的客厅”在北京北总布胡同,那时的林徽因,众星捧月,名满京华。我们所看到她着骑马装的那幅著名的照片,据说就是一堆人等在客厅里,她外出回来走到客厅门口时照的。青年萧乾曾经和沈从文造访过“太太的客厅”,撰文记述过林徽因的风采:“……听说徽因得了很严重的肺病,还经常得卧床休息。

可她哪像个病人,穿了一身骑马装(她常和费正清与夫人威尔玛去外国人俱乐部骑马)。她对我说的第一句话是:‘你是用感情写作的,这很难得。

’给了我很大的鼓舞。她说起话来,别人几乎插不上嘴。别说沈先生和我,就连梁思成和金岳霖也只是坐在沙发上吧嗒着烟斗,连连点头称赏。……”萧乾笔下的这个林徽因和以前的印象重合的,而下面的这个林徽因却是另有一番滋味。

“孟真先生:接到要件一束,大吃一惊,开函拜读,则感与惭并,半天作奇异感!空言不能陈万一,雅不欲循俗进谢,但得书不报,意又未安。踌躇了许久仍是临书木讷,话不知从何说起!

……尤其是关于我的地方,一言之誉可使我疚心疾首,夙夜愁痛。日念平白吃了三十多年饭,始终是一张空头支票难得兑现。好容易盼得孩子稍大,可以全力工作几年,偏偏碰上大战,转入井臼柴米的阵地,五年大好光阴又失之交臂。

近来更胶着于疾病处残之阶段,体衰智困,学问工作恐已无分,将来终负今日教勉之意,太难为情了。……素来厚惠可以言图报,惟受同情,则感奋之余反而缄默,此情想老兄伉俪皆能体谅,匆匆这几行,自然书不尽意。

……”“孟真先生:接到要件一束,大吃一惊,开函拜读,则感与惭并,半天作奇异感!空言不能陈万一,雅不欲循俗进谢,但得书不报,意又未安。踌躇了许久仍是临书木讷,话不知从何说起!……尤其是关于我的地方,一言之誉可使我疚心疾首,夙夜愁痛。

日念平白吃了三十多年饭,始终是一张空头支票难得兑现。好容易盼得孩子稍大,可以全力工作几年,偏偏碰上大战,转入井臼柴米的阵地,五年大好光阴又失之交臂。近来更胶着于疾病处残之阶段,体衰智困,学问工作恐已无分,将来终负今日教勉之意,太难为情了。

……素来厚惠可以言图报,惟受同情,则感奋之余反而缄默,此情想老兄伉俪皆能体谅,匆匆这几行,自然书不尽意。……”这封信是那么沉郁伤痛、朴实无华!

说实话,以前我不耐烦她的文字,我不喜欢她这样的诗句,“笑的是她的眼睛,口唇,/和唇边浑圆的漩涡。/艳丽如同露珠,/朵朵的笑向贝齿的闪光里躲。/那是笑--神的笑,美的笑;/水的映影,风的轻歌。

……”对比上面那封信,我反而感念一个女人在美好时光中所有的快乐和甜蜜,那种轻,真是轻盈;只有对比了真正的苦难沉重之后,才会明白轻盈的难得和不可追。其实,像我这种,有人生的各种烦恼但其实从未遭受不幸的女人,何以真正有权利议论和评价林徽因这一代的知识分子女性,而且,语气还那么轻佻和八卦?她们那一代所经历和承受的人生,断不是我等可以凭空臆想的。

我等离她们的痛苦很远,离她们的幸福也很远。虽然林徽因的诗不能打动我,但,她这个人深深地打动了我。

一个清丽轻盈的名字下面的故事,是悲苦的、坚韧的、充满了责任感并保持着强大的个人尊严,这些故事的芯子,可能才是进入林徽因这个人以及这一代人的正确的版本。关于陆小曼,零星散见于现代文学史上的逸闻闲事里面。

毕竟,这是当年一桩影响巨大的婚恋事件。大致情况我们之前都还是有所知晓:社交名媛陆小曼与著名诗人徐志摩一见钟情,之后,是长达几年的曲折恋爱过程,一厢是陆小蔓与前夫王赓的离婚拉锯战,一厢是徐志摩冒犯父亲和众多师友的竭力反对,痴心等候。

终于,1926年夏天,有情人终成眷属。在北京北海公园的婚礼上,群贤毕至,赵元任、陈寅恪、刘海粟、梁实秋、叶公超、陈西滢、金岳霖等中国现代文化史上的许多闻人都到了场。

参加婚礼的有200多人。徐志摩之父徐申如坚决不参加婚礼,这对于徐陆伉俪来说是一大沮丧;更为沮丧的是,证婚人梁启超当众发表了一通历史上著名的证婚词:“……徐志摩,你是一个有相当天才的人,父兄师友,对于你有无穷的期许,我要问你,两性情爱以外,还有你应该做的事情没有?……”梁大人又转向陆小曼,“陆小曼,你既已和志摩做伴侣,如何积极地鼓舞他,做他应做的事业,我们对于你,有重大的期待和责备,你知道吗?以后可不能再分他的心,阻碍他的工作。

你是有一种极大的责任,至少对于我证婚人梁启超有一种责任。”陆小曼究竟有多美?据说是看照片不觉得什么,但面对真人相当惊艳。她是那种不怎么上相的类型,但五官柔和清秀,气质婉约颓废,很有惑人的女人味,一言蔽之为“风情万种”。

胡适曾说,“陆小曼是一道不可不看的风景。”刘海粟说她“美艳绝伦,光彩照人”。很多男人都夸许陆小曼的美貌,很多女人也赞不绝口,连徐志摩前妻张幼仪那么反感她,也不得不承认陆小曼很美,是个天生的美人胚子。

女性写作,文本中的女性,这一直是我非常感兴趣的阅读对象。其原因一方面是我身为女性,对同类且同业的关注自然会比较多一些;另外一个因素是,女性作为文学构成中无比鲜活灵动的一个组成部分,她们的创作活动以及文本形象,有着一种让我非常迷恋的致幻效果。

关于这本书本身,我希望读者能在我的文字里寻找到认同点;当然,认同点不是最要紧的,如果我的观感能和读者的观感发生一点“化学反应”,就达到我的初衷了。

最关键的是,我希望这本书,这个主题,能唤起读者您在过往的阅读体验中的激动、战栗以及那种心智上极大的愉悦感,诚如我的那些体验一样。谢谢我的好友、女诗人靳晓静为我作序。

和晓静姐姐的友情,在我一直是智性和感性充分融合的一个美好的存在,她那深邃的智慧和强大的情感能力让我受益匪浅。 推荐 回应 2015-06-06 09:58