郑板桥为什么说难得糊涂 恋股癖是真还是假

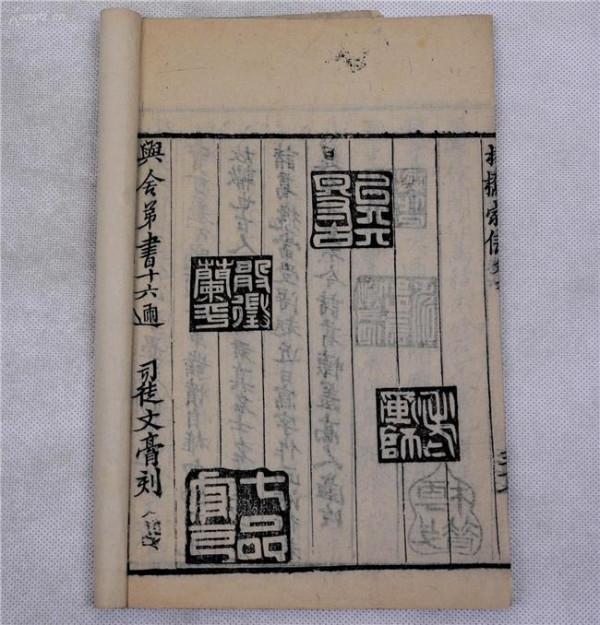

郑板桥(1693-1765),原名郑燮(xiè 音:“谢”),字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人,祖籍苏州。应科举为康熙秀才,雍正十年举人,乾隆元年(1736)进士。官河南范县、山东潍县县令,有政声“以岁饥为民请赈,忤大吏,遂乞病归。”

做官前后,均居扬州,以书画营生。工诗、词,善书、画。诗词不屑作熟语。画擅花卉木石,尤长兰竹。兰叶之妙以焦墨挥毫,藉草书中之中竖,长撇运之,多不乱,少不疏,脱尽时习,秀劲绝伦。书亦有别致,隶、楷参半,自称“六分半书”。间亦以画法行之。印章笔力朴古逼文、何。为人疏放不羁,以进士选县令,日事诗酒,及调潍县,因岁饥为民请赈,忤大吏,罢归,居扬州,声誉大着。恣情山水,与骚人、野衲作醉乡游。时写丛兰瘦石于酒廊、僧壁,随手题句,观者叹绝。著有《板桥全集》,手书刻之。所作卖画润格,传颂一时。为“扬州八怪”之一,其诗、书、画世称“三绝”,擅画兰竹。一生画竹、写竹最多,次则兰、石,但也画松画菊,是清代比较有代表性的文人画家。

一、画竹

自谓画竹多于纸窗粉壁见日光月影的影射怪取得。曾题道:“吾之竹清俗雅脱乎,书法有行款,竹更要行款,书法有浓淡,竹更要有浓淡,书法有疏密,竹更要有疏密。”他擅写竹,更将款题于竹石间,以竹之“介于否,坚多节”来表达自我孤高的情操。

二、工楷隶

综合草隶篆楷四体,再加入兰竹笔意,写来大小不一,歪斜不整,自称“六分半书”,他以黄山谷笔致增强作画的气势,以“乱石铺街、浪里插篙”形容其书法的变化与立论的依据。

三、擅画兰竹石

体貌书朗,风格劲峭,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”。蒋士铨题画兰诗中说:“板桥作画如写兰,波磔奇古形翩翩,板桥写兰如作字,秀叶疏花是姿致。”这段话,将“书”与“画”在他作品中的关系真是说得透剔极了。

四、书画特色

独创写意,着意趣味。他自谓应有“真气、真趣、真意”

郑板桥早年游北京就喜欢放言高论,品评人物,被人称为“狂”。他认为臧获、婢妾、舆台、皂隶等底层人民也都是黄帝尧舜的子孙,应与富贵人家一律平等。他大声疾呼:“王候将相岂有种乎!”被统治者奉为政治思想正宗的程朱理学,郑板桥认为“只合闲时用着,忙是用不着”。

在山东为官时,公开揭露官场黑暗,灾荒之年开仓放赈,终因与当道不合,以莫须有的罪名罢了官。他晚年画了一块苍石,题诗道:“老骨苍寒起厚坤,巍然直似泰山尊。千秋纵有秦皇帝,不敢鞭他下海门。”充分表现了他同封建正统观念斗争到底、绝不动摇的气概。

郑板桥一生有徐氏、饶氏两位妻子。

1693年癸酉,康熙三十二年十月二十五日生于兴化城东门古板桥。4岁,母汪夫人去世;5岁父继聚郝夫人。14岁继母郝夫人卒。少时读书真州毛家桥约于是年前后,20岁从兴化前辈陆种园先生写词。23岁与周邑人徐氏成婚,24岁中秀才,26岁开始教馆。30岁父郑立庵卒,31岁约于本年卖画扬州,陆续约十年时间。其子亦约于本年夭折。39岁1731年辛亥雍正九年,妻徐氏卒。40岁,1732年,壬子雍正十年,秋赴南京参加乡试,中举人,作《得南闱捷音》,43岁,雍正十三年二月,扬州北郊与饶五姑娘定情,题《西江月》一阙。

44岁,1736丙辰,乾隆元年,二月至三月,在京应考,中二甲第八十八名进士。45岁,乳母费氏卒,复得程羽宸资助,纳饶氏。50岁,1742壬戌,乾隆七年,春为范县县令,兼暑朝城县。52岁妾饶氏生子。54岁由范县改任潍县,连任七年。60岁年底,卸去县官职务。

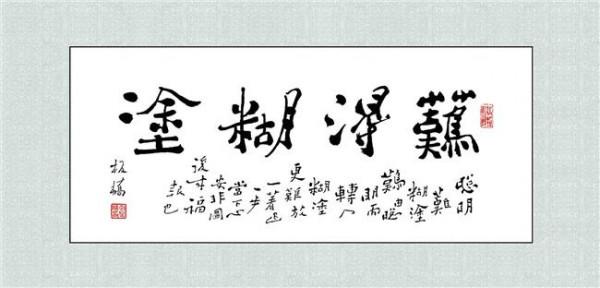

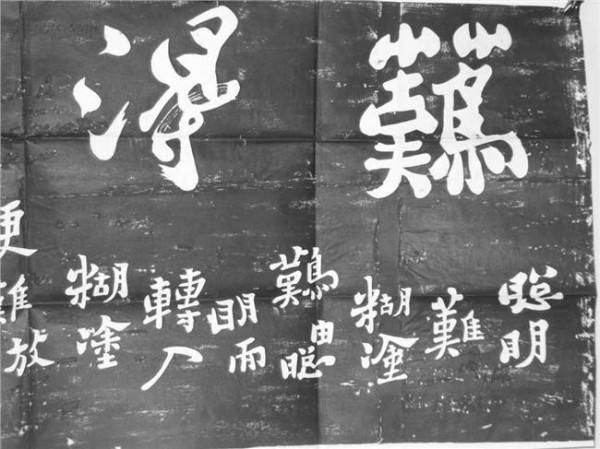

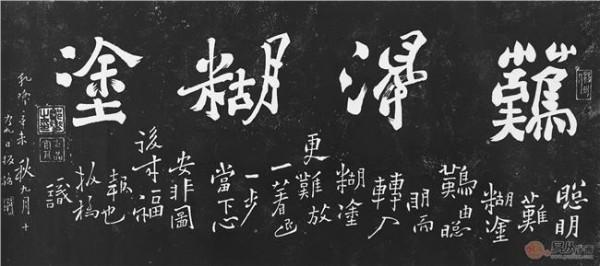

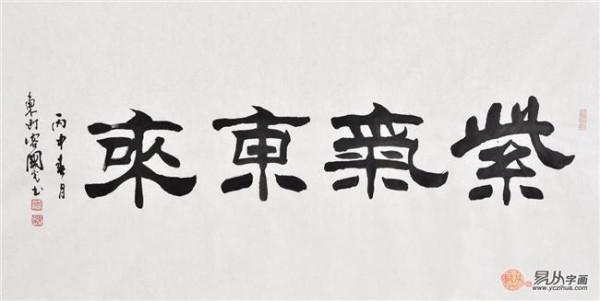

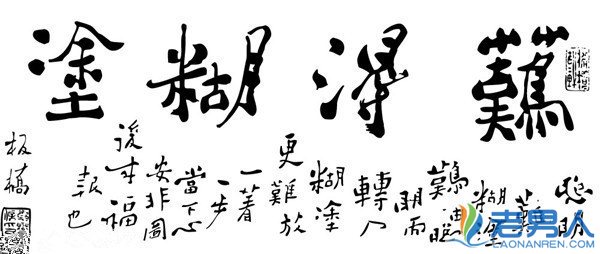

难得糊涂是指人在该装糊涂的时候难得糊涂。

公元1751年,郑板桥在潍县“衙斋无事,四壁空空,周围寂寂,仿佛方外,心中不觉怅然。”他想,“一生碌碌,半世萧萧,人生难道就是如此?争名夺利,争胜好强,到头来又如何呢?看来还是糊涂一些好,万事都作糊涂观,无所谓失,无所谓得,心灵也就安宁了。”于是,他挥毫写下“难得糊涂”。因此它被称为“真乃绝顶聪明人吐露的无可奈何语,是面对喧嚣人生,炎凉世态内心并发出的愤激之词。”

在《板桥自叙》里郑板桥自叙道:“酷嗜山水,又尤多余桃口齿及椒风弄儿之戏……”“余桃口齿及椒风弄儿之戏”指的就是同性恋。《墨林今话》也记载郑板桥“不废声色,所得润笔钱随手辄尽”。晚年郑板桥曾不无伤感地感叹“自知老且丑,此辈利吾金而来耳”。就是说那些男宠全是为钱而来。

郑板桥71岁时,曾与时年48岁的清代著名诗人袁枚有过一次会晤。二人乘兴唱酬,甚为欢畅。酒至半酣,板桥说:“今日之衙门,动辄板子伺候,那板子偏又打在桃臀之上。若是姣好少年,岂不将美色全糟蹋了?我要能参与朝廷立法,一定将律例中的笞臀改为笞背,这才不辜负了上天生就的龙阳好色。”袁枚一听,立即产生“与我心有戚戚焉”的认同感。

他和当时的许多文人一样,有郑妯之癖、余桃之好。不仅狎童纳宠,而且为之作文赋诗,甚至希望将大清法律中的“鞭打屁股”改为“鞭背”,原因便是因为其“爱护金臂者”。

据说当时在乾隆时代,同性恋不是个别现象,反而非常广泛。达官贵人好养男宠,而文人志士也同样喜爱。