傅彪张秋芳印记 傅彪与张秋芳一起走过的日子 ——《印记》选摘

著名演员傅彪因肝癌不治去世。他的妻子张秋芳强忍悲痛,将两人合著的书写完,付梓出版。书中记录了两人的婚恋经过、甜蜜的生活以及傅彪与病魔作斗争的最后的日子。本报摘登部分章节,让读者感受他们生活中的甜酸苦辣和锥心的悲痛……

一路向着光

2005年9月,我开始为彪子挑选墓地,也为自己的心找一归处。

有这样一座陵园,从山坡向下俯瞰,景色竟与从他父母家的山上望下去,惊人的相似。墓碑周围是一处小小的院落。稀疏的围栏,一面石桌,几张石凳,两棵树。

彪子朋友多,爱热闹。日后去看他,可以伴他一整个下午,喝茶谈天。我会一幕一幕地回想我们那20年时光,暖融融的,像一部让人怀念的老电影。

那一天,我坚持不让医生将他送进ICU病房,不让他们切开他的气管,给他上呼吸机。所有的亲人和朋友都陪在他身边,我告诉他们不要大声地哭,不要惊扰他远走的灵魂。

我坐在一旁紧紧握住他的手,无声地流泪。我身边是我们14岁的儿子。妈妈、姐姐也在。小刚、帆子、国立、志诚、韩红……我们的朋友在他的床尾,站成一道弧。他们在心里向他最后地道别。

这是一幅安详的画面。彪子一生都在自己与别人的故事中间回旋。“开始”的是戏,“停”后是人生。而此刻,当他真的要谢幕了,却没有人能再喊一声“停”。

直到医生说,上午9点35分,傅老师离开了我们,我仿佛从一场长达一年的噩梦中惊醒。

我用手合上了彪子的眼睛,亲吻他的额头,他的嘴唇。我对他说:“彪子,记住我永远爱你。不要害怕,向前走,向着有光亮的地方走。”

我曾经无数次在深夜里痛哭,绝望地设想这一瞬间的到来。这时我却发现离别没有那么可怕。彪子的脸上浮现出一个笑容,和他健康的时候一样生动、顽皮,像是刚刚给谁讲过一个笑话。而他的灵魂已从病痛的躯体中安然升起。

北京的天空连日阴郁。2005年8月30日9点35分,一缕阳光却从窗口照了进来,穿过白纱帘洒在安静的房间里——彪子这一生带给我的记忆,从始至终都是温暖的。

人生的开场戏

天安门广场西南角的钟楼后面有一个闹中取静的地方——西交民巷38号。1984年春天,中央戏剧学院铁路班的招生考试在这里进行,2000多个年轻人将一座小楼挤得水泄不通。堂哥热爱表演,想上戏剧学院,拉着“赋闲在家”的我陪考。为了给他壮胆,我便去了。一切都是阴错阳差。准备再三的他初试就被淘汰下来,“考着玩儿”的我却一路绿灯,成为数千人中的幸运儿。

录取名单上一共只有20个人,我是其中之一。新的生活在眼前豁然展开。我欣然投入其中,却在第一次自由组合作业中就被晾在了一边儿。

这项作业要求大家自寻搭档,共同排演自选片断,由老师综合评分。班里大多数同学都参与过影视剧的拍摄。而当时的我一没有表演经历,二不懂表演,跟谁合作就是拖谁后腿,只好独自坐在排练厅的一角看热闹。

正在我一个人傻笑的时候,一个高高大大的男生手拿教材走过来。“哎,我想排《骆驼祥子》片断,你敢不敢演虎妞?”“我不知道。”我支吾着,心里的确很茫然。

“试试看。来,对词儿。”说着一屁股坐在我身边。

天哪,我哪知道“虎妞”该怎么演?只好对着教材上的白纸黑字,嗑嗑巴巴地念了起来。他呢,很老练,在当时的我看来“演”得惟妙惟肖,十足一副刘四爷的腔调。

对完词儿,我红着脸,咬着嘴唇不做声。

他打破了沉默:“你……看过《骆驼祥子》吗?”我使劲点点头,告诉他我在首都剧场看过李婉芬和李祥演的话剧。心底里是想说,我并不是十足的门外汉。

“你得照着那样儿来。”“我……不会。”我胆怯地告诉他,“你还是找别人吧。”我怕因为我而影响了他的第一次成绩。他看看我,没有一丝犹豫:“你行,一定行。我一句一句教你。”

于是一句虎妞,一句刘四爷,他一个人演着两个角色。我就像鹦鹉学舌似的,总算把台词对了下来。

在他的帮助和示范下,我的第一次作业总算交了差,成绩算不得理想。接下来的几次作业,他也没有再找我合作,大概是被吓着了。无论如何,我对第一次邀请我合作的这个男生还是心存感激的。

他就是彪子。我当时太紧张,甚至没注意他长什么样子。在一起学习、生活的时间长了,我对彪子的了解越来越多,越来越深。

不知是不是我的审美观过于独特,我一直认为单眼皮男生更有吸引力。彪子恰好就是这样的,单眼皮,小眼睛,看上去很和气,很亲近。

俗话说“相由心生”,彪子的确是个宽厚善良的人。班上的同学病了,他总是第一个冲上前,背起来就朝医院跑。排小品,他也是最热心的一个,自己的任务完成了,就在各排练厅转转,帮别人对台词,提建议。

都说男孩子不在乎长相,彪子却一直对他的单眼皮“耿耿于怀”。他跟我说过一句大实话:“既然天生没长一副‘男一号’的脸,就只能从演技上下功夫了。”

海参——海深

有了第一次“同行”,我和彪子不敢再看对方的眼睛。和众人在一起的时候,彼此装得很坦然。一旦两人单独照面,就自顾自地匆匆逃开。从此发现心里装进了这个人。

我们去西单“观察生活”,他叫上了他最铁的哥们儿。那时心里已经没有了坦荡,一路上我俩几乎不说话。

我的心思有些乱,“观察”的是什么“生活”已经记不清了。那天晚上,彪子提出要请我们吃饭,我为了能跟他多些时间相处而没有推辞。

西四附近有一家餐馆当时小有名气,看他俩的熟悉劲儿,平日聚会肯定常去。先点了一个鱼香肉丝,两份青菜,我忙不迭地说:“够了,够了。”

那是我第一次接受男孩子的邀请到饭馆吃饭,而且是专门请我。彪子显得很气派,问我吃没吃过海参,我实事求是地说:“没有。”于是,一盘海参便上了桌。

“好吃吗?”彪子只顾往我碗里夹海参,把哥们儿晾在了一边。“一点儿也不好吃。”我照样实事求是。

后来,每当聊起这事,他的哥们儿就怨声载道:“唉,一块海参没吃着,你丫真是重色轻友。”而我则怨他大手大脚,8块钱一份的海参,相当于我们当时每月生活津贴的1/3。

彪子只有嘿嘿地笑:“知道吗,从打算跟你好的那天起,我就把‘希尔顿’改‘长乐’了。那可是从牙缝里挤出来的。”

很久以后,彪子问我:“还记得那次我请你吃海参吗?其实,我是喜欢它的名字……”他有些煞有介事。

“海参这名字有什么好听的?”我简直莫名其妙。

“那是我们第一次在一起吃饭。我希望从此我们的感情能比海深。”他故意把“海深”两个字拖得长长的,随后用手拍拍我的脸蛋,“懂了吗,小笨蛋。”

我是够笨的。那一刻我才知道,当我被情窦初开那一瞬的热情击中,他却早已决心矢志不渝。他总说,我从不到19岁就跟着他,是他“带大”的。回想我们相伴走过的20年,回想他的这句话,我才会在追思会上对大家说:“他像是上帝派来的一个天使,在我不能独立面对这个世界的时候,他来了,引领我,当我长大了,他也走了,被派到更需要他的人身边去了。

准备结婚了。我翻阅了无数杂志,自己设计了全套家具,后请木工来做。花钱不多,却很新颖。婚礼简单而隆重,我们甚至没拍婚纱照,只请来了双方的亲戚和单位领导。

彪子的父亲很激动。婚礼上,他操着一口山东腔说:“我说三句话。第一句,坚决跟着共产党走。第二句,你们要尊敬双方的老人。第三句,你们两个要互敬互爱,白头到老。”老人的话至今仍在耳旁,检点点滴过往,我们只有“白头到老”无法做到。

婚后生活很愉快,我被善良的公公婆婆宠上了天。那时演出很辛苦,不管多晚,公公婆婆都等在家里,准备好热的饭菜。彪子去接我,我们回家以后总能美美地吃上一顿。

在这个家里减肥是不能得逞的。我只要一宣布减肥,最喜欢吃的饭菜就一定摆上桌,在美味的考验下,我的意志屡屡败下阵来。公公婆婆看我一副贪婪的吃相,很是开心。彪子嘻皮笑脸地说:“在我们家想减肥?哼,没门!”

《妻子》

儿子习惯了寄宿生活,彪子在剧组拍戏,我只得一如既往地做起了家庭主妇,心里,却没有了过去的宁静。彪子似乎总能看到人的心里去。

有一天晚上,我俩唠起了家常。彪子突然说:“芳芳,在我心里你一直是好演员,可是这么多年为了我、为了这个家你付出了很多。”

“彪子你千万别这么想,没有人逼我这么做,我愿意。相夫教子,多美啊。”

他摇头道:“你是在说服我,也是在说服你自己,没有一个演员不想演戏,不想演好戏,尤其是看别人演戏的时候,心里发痒。”

没过多久,彪子告诉我他正在策划一个剧本,写一个出身农村的女孩依靠自我奋斗成为一名女企业家,又经历破产,遭遇了各种事业、家庭的坎坷,最终真正地强大起来。他告诉我,这个本子是专门为我量身定做的,取名《妻子》。

他抓住一切空闲时间跟编剧王培公老师讨论剧本,研究剧本的框架、人物的脉络,甚至具体到很多细节,把他所感悟到的人情冷暖都融入其中。

彪子是《妻子》的主角。但他在整个拍摄过程中所付出的心血,却远远超过一个“主角”应该付出的。

刚一开机,导演刘二威因食管静脉曲张吐血不止。对于一部戏来讲,谁都知道导演趴下了意味着什么。由于种种原因,剧本的前期筹备有些匆忙,彪子除了拍好自己的戏,还要在拍摄过程中,引导其他演员作调整、改动。拍着拍着,“开始”和“停”都由他喊了。

每天晚上收工后,他还要连夜修改第二天要拍的剧本……为了这部戏,他很累,每天只能睡上三四个小时。

《妻子》拍摄期间,我们在杭州度过了他生病以前的最后一个春节,也度过了我们的结婚15周年纪念日。

《妻子》获得了“2004年度首届电视风云榜”第三名,我也获得了“最佳女演员”的提名。在我心里,这是彪子用心血和汗水送给他的妻子的一份礼物。

这是我们两人最后一次一起拍戏,就像20年前我们的第一次合作一样,他督促着我向前走,领着我一天天长大。

“三儿”

1995年,彪子被张艺谋导演选中,在《摇啊摇,摇到外婆桥》里扮演“黑社会老三”。

机会来得突然,张艺谋的名字毕竟太响亮了。“芳芳,我被张导选中的事,千万别跟人家提起来。”彪子有些局促不安,生怕往后的工作应对不下来。

他一边叮嘱我,一边就开始独自在家设计人物造型。看他那副紧张兮兮的样子,我的神经也绷上了弦儿。

开拍后的一天,彪子兴冲冲从剧组跑回来,告诉我,他给“黑社会老三”设计了一个人物造型:头发中分,额前的两撮向里弯曲,活像个“大闸蟹”。这个造型是他有一天晚上洗了澡,对着镜子梳头发,无意中摆弄出来的。定装照拍完一看:够狠!导演当时就拍板定了。

那次合作对他来讲是一个质的飞跃,不仅学演戏,更学会做人。有这样一件小事,他很多次地给我和身边的人们讲。一天剧组派他外出办事,赶回去已经很晚了。下车以后,正准备去食堂吃饭,小树林里突然走出一个人,拉住他的手说:“三儿,回来了?等你吃饭呢。”口气就像招呼自家兄弟。

原来是张艺谋。“人家那么大的导演,特意跑出来接我,还等着我吃饭,我心里觉得热乎乎的,感情一下子就近了,真像一家人似的。”

他也很多次地讲起巩俐,人很懂事,没有“大明星”的架子,经常给大家发零食吃,有时候甚至帮剧组的工作人员洗衣服。

当然,关于《摇》,彪子对我说得更多的还是创作。

“黑社会老三”一句台词都没有,只要完成人物状态。可是保田老师、雪健老师他们讨论剧本或分析人物的时候,彪子都会在旁边仔细地听。他很珍惜与他们在一起的机会,心得体会记满了两个大本子。“我跟这些老师从平常的聊天中都能学到许多东西。”

剧组里的人都亲切地叫他“三儿”,此后的多少年来,只要彼此见面,仍是这个称呼。

彪子第一次做手术,震燕一次一次往医院跑,送来《英雄》、《十面埋伏》的T恤衫,让我送给医生和护士们。张艺谋导演也给他送来了花篮。做完第二次手术,彪子接到晓峰的一个电话,还没开口,就听电话那头喊了一声“三儿”,彪子哽咽地说不出话来(震燕和晓峰都是张艺谋导演的制片主任)。

在他病重的时候,张艺谋导演和震燕专门到医院来看他,可他当时在昏睡着。我想如果他知道,心里一定很幸福,很安慰。

儿子的壮举

一个很偶然的机会,彪子结识了冯小刚,渐渐成为他创作班底的主要成员。

1999年,冯导演拍摄《甲方乙方》,有一场英达的戏在309医院拍摄,也就是彪子父母的家。冯导演把“张富贵”的角色给了他,戏份虽不多,却也有声有色。

公映时,我带彪子的父母和儿子一起去看。儿子那时8岁,对一切似懂非懂,看到周围的人笑,他就跟着笑。

有一段情节,葛优演“地主”,刘蓓演“地主婆”,彪子蹲在地上给他们捶脚。大人们懂得前因后果,又一阵哄堂大笑。儿子小,不明白,替爸爸感到莫大的委屈。

“妈妈,我不想看了。”我听见儿子稚嫩的声音,只当是小孩缺乏耐性,坐不住了,便指着银屏逗他:“快看爸爸,多好玩儿!”

就在我指给他看的时候,正好演到“地主”让“地主婆”用针扎彪子。“哇……”儿子大哭着,“腾”地一下从椅子上站起来,“我打死她,我打死她!哇……”哭得上气不接下气。周围的人都回转身来,奇怪地看着我们——电影是看不成了。我们只好中途退场,抱着儿子回家。

一路上儿子哭哑了嗓子,怎么劝都不行,就是要找刘蓓和葛优算账,当天晚上竟发了烧。

彪子正在别的城市为电影做宣传,我打电话告诉他儿子的“壮举”,他很是幸福,一直憨笑着说:“这小子,这小子。”

葛优和刘蓓知道了小男孩的心思,专门来哄他,给他“赔礼道歉”。刘蓓给儿子带了很多高级巧克力:“哎哟儿子,你可千万别生我的气,看阿姨给你买好吃的了。”

聪聪看也不看:“那也不行!”边推刘蓓,边打她的手。刘蓓眼珠一转:“宝贝儿,不是我要扎你爸,全是你葛大爷让我干的。”

儿子一想也是,就接受了刘蓓的礼物,表示:“阿姨,我原谅你了,但葛大爷我永远不原谅。”

刘蓓这个鬼灵精把自己择干净了,又给优哥挖了个坑儿。这么一来,无论优哥怎么“花言巧语”,聪聪就是不松口:“谁让你叫阿姨扎我爸爸的!”

优哥一脸的诚恳:“真不是我,是她,她干的呀。哎哟,她可太狠了!”儿子眨眨眼,他哪里搞得懂啊,反正就是认准了优哥是“大坏蛋”。儿子长大后,每次大家提起这件事,他都很不好意思。

彪子长年在外拍戏,儿子对他不像对我那样“亲密无缝”。这一次彪子很满足,他骄傲地对我说:“看看,关键时刻,还是儿子向着我!”

是“面瓜”?是彪子?

《青衣》是彪子带回来的所有剧本当中最吸引我的,也是他十分钟爱的一个。

拍《青衣》之前,正好赶上单位体检,彪子不肯去。“要是查出来有什么问题,我还怎么干哪?”

我好说歹说,总算把他糊弄到医院。一共检查五项,其中四项有问题:高血压、高血脂、脂肪肝、心脏T波倒置。彪子的情绪一落千丈,让我把小陆、张奎等一干朋友招呼过来,一起吃晚饭。席间,他一再责怪我,不该让他去检查。这样的想法朋友们当然要开导,一是让他减产,二是拍完《青衣》以后再彻底地检查一次。

他见我们“人多势众”,一时支应下来。可从那以后,谁也别想再跟他提“体检”二字,谁提就跟谁急,还不是一般的急。那时见他一心逃避,我不忍更多地施压给他,便没有再督促。否则,今天的我或许能够面对另一个结局,一个令我不后悔的结局。

徐帆当时不想接《青衣》这部戏,她想要孩子,推掉了许多工作。而大家却公认“筱燕秋”非她莫属。于是彪子、编剧、导演开始轮番“轰炸”。

没有成功。帆子一门心思想要孩子。制片人只好物色其他人选。彪子一听,急了:“‘筱燕秋’非帆子莫属,换了别人我就不演了。”

这么多年来,彪子第一次向制片人提出了“无理”要求。因为他太爱这部戏了,太希望它如他想象一般完美。

于是,帆子又遭受新一轮“轰炸”,这次冯导也加入到轰炸队伍之中。帆子终于妥协了。于是有了今天的《青衣》,有了今天的“筱燕秋”和“面瓜”。

我仍是彪子的第一个观众。我完全被打动了,只当自己也是剧中人,随着他们喜怒哀乐。当我听到“面瓜”一个人面对“筱燕秋”的照片那长达几分钟的独白,竟然哭出声来。我紧紧地抱住彪子,恍惚间也不知抱的是真正的他还是“面瓜”,心里想要补偿“面瓜”受的那份委屈。

几天以后,我仍沉浸在剧情中,忍不住拨通了帆子的电话。“帆子,恨死你了,你快把我老公欺负死了。”我上来就说了这么一句。

帆子哈哈大笑:“我们家哥哥也不理我了,他跟我说,谁要是摊上这么个老婆,还不吓死了……姐,你可得对我好点儿。”

“面瓜”的角色使彪子获得了当年CCTV十佳男演员奖、大众电视双十佳男演员奖。

有一天,彪子收到著名编剧史航发来的短信,说自己若是身在梨园,一定要为傅老板脆脆地叫一声“好”。只言片语,却说得彪子喜上眉梢,比得了什么奖都高兴,立刻回复一句:“为人民服务。”

摘编/陈美华

(《印记》一书,已由长江文艺出版社出版)

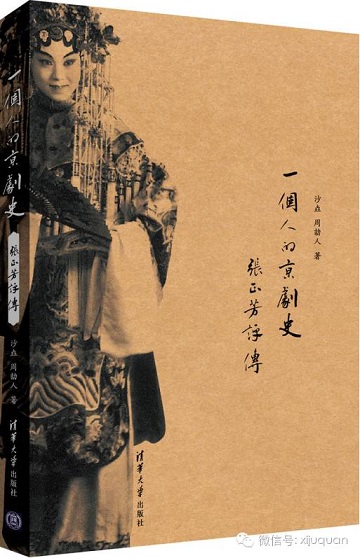

《印记》一书的封面。

彪子说,男人都有“面瓜”的一面,这是褒义词。

2005年1月16日,彪子最后一次为张秋芳过生日。

彪子最后一次为儿子过生日,一大早就起来张罗,给孩子们做了最拿手的“肉沫蒸鸡蛋”。

情窦初开的时候,哪怕仅仅是一个眼神也会很温暖。