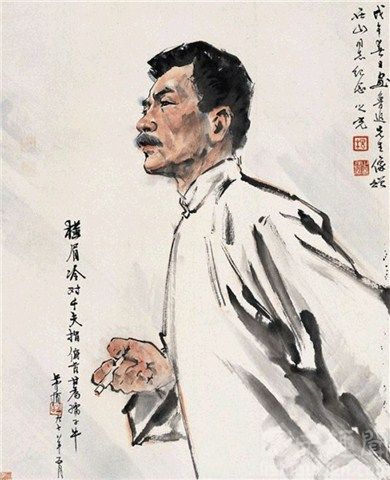

周树人周作人 关于周树人和周作人之间的事

鲁迅有两个弟弟,周作人比他小4岁,周建人比他小8岁。1919年8月,鲁迅在北京新街口附近的公用库八道湾11号,花了相当于人民币3500元(装修费不算),为全家买了一所大宅院。这用去了鲁迅几乎一年的工资,当时鲁迅月薪合600人民币(不包括稿酬)。

这年12月,鲁迅回乡卖掉绍兴旧居,偕母亲鲁瑞、妻子朱安进京,从此跟作人及他的日本妻子信子以及建人同住这座宅院。 正当周氏兄弟都在苦苦地反思自己的人生选择,以至自身的生存意义时——在这样的时刻,他们本应互相支持、补充,携手共进,却于一天早上,宣布决裂,从此,正如一位研究者所说,“东有启明,西有长庚”,“两星永不相见”。

见陈漱渝:《东有启明,西有长庚——鲁迅与周作人失和前后》(载《鲁迅研究动态》1985年5期)。

此句语出《诗经·小雅· 大东》。陈文引述了鲁迅母亲对许钦文四妹许羡苏所说一段话:“龙师父给鲁迅取了个法名——长庚,原是星名,绍兴叫‘黄昏肖’。周作人叫启明,也是星名,叫‘五更肖’,两星永远不相见。

”这样的结局,无论是鲁迅,还是周作人,都不曾料及,甚至可以说,是他们所不愿意接受的。 四年之后,1923年的成为两人的决裂日。7月3日,两人还同去过东安市场,到了7月14日,见鲁迅日记所写:“是夜始改在自室吃饭,自具一肴,此可记也。

”以往,鲁迅家族的人都是聚在一起吃大锅饭,他突然改吃独食了,家里肯定有异事发生。要知鲁迅尤擅得理不饶人,且好絮絮责人,独对此事一生缄默,内里似有隐情不变亮出。

而周作人同天日记,亦无记载。到了7月17日,周作人终于知道鲁迅所为,在当天日记中录下涉及跟鲁迅决裂的十来字,后觉不妥,便“用剪刀剪去了”(见《知堂回想录》之不辩解说)。

又经一夜思考,周作人的情绪由震惊、愤怒趋向平静,但以他对鲁迅性格的了解,此事绝不能以沉默来听之任之,他要给这位多年以来一直以兄长和家长自恃的人,显示自己人格尊严的明确信息。所以,来到7月18日,鲁迅便接到了周作人的这封信,一封信斩断了两人的兄弟之情,也封住了两人的解释之口,给现代文学留下一个永久谜团。

而鲁迅日记对此竟然一字未提,他在躲避此事,竟不敢像个爷们一样面对此事。日记并非给人看的,而是写出来给自己解气的,可性喜负气的鲁迅竟不留一字。

让我们去周作人的决裂信中寻些蛛丝马迹。信之开头直呼“鲁迅先生”,口吻已是冷漠之极,形如对待路人,小弟与长兄兼家长之间的关系完全扯平。“我昨天才知道”,这一句暗伏杀机,可见以前不知道,那必是有关人格尊严的事件。

“但过去的事不必再说了”,既然我现在知道了,相比你也明白了,你应该知道我知道什么了,没必要在此披露了,以免大家难堪,我周作人给足你鲁迅面子。

所谓“过去的事”,说的是昨天刚得知的那种事,似不止一次,且持续较长。 “不是基督徒”这句,道出自己不能像个教徒那样忍辱负重,宽恕此事。“尚能担受得起”,足见此事重大,对周作人算个大伤害,需要以意志来“担受”。

“不想责谁”,此言相当微妙,这里的谁,既可暗指鲁迅,又暗含一个巴掌拍不响之意,貌似涉及双方,会不会自己的日本老婆信子也有一定的因素?周作人何等洞悉人性,自知这类复杂曲折事情,若想犁清细节,无异再辱一回。

“大家都是可怜的人间”,以俯瞰姿态,带着无奈悲悯,将大事化小,小事化了,而他周作人,更是受辱方,自在可怜之中。“以前的蔷薇的梦原来都是虚幻”,可见此事对他从前美好的冀望具有毁灭一击,周作人能不颓吗?他本是手不释卷、目不窥园的一介书生,不料后院出丑,自己的媳妇红杏不出墙,也在门口探一头,美梦粉碎,心寒呀!

这“真的人生”,便是周作人对现实的猝醒,在“真的人生”中,梦没办法再延续下去了。于是他“订正思想”,改变自己以往过于理想化的幼稚,加入到“新的生活”,这新生活即是对鲁迅、对人生、对鲁氏大家庭的重新审视,过去的看法已绝然改变,跟鲁迅的决裂已迫在眉睫。

“不要再到后边院子里来”,这是给鲁迅下的免战的战书,要将兄长彻底逐出自己的生活。

这已明确告诉鲁迅,后院就是你的禁区,你不可越雷池一步。周作人在这里要捍卫自己的家庭和生活,绝不容许大哥插足,这是否意味着鲁迅已然涉足周作人的私生活了? 最后,劝诫鲁迅要“安心,自重”,为弟的当然知道为兄的心性狭小多疑,必会寝室不宁,焦虑异常,所以劝其别自扰,没事的,事过去就过去了,别老放在心里,容易毁身子骨。

“自重”一词的延伸含义应是轻贱不如自重,可见当时鲁迅对周作人家庭的侵扰已相当严重了。

大感意外的是,鲁迅对周作人的绝交采取默认态度,消极回避,绝无辩解,与跟别人文笔论战时那种匕首投枪般的风格,真是差得十万八千里。这些天来,鲁迅一篇小文也没写,默默望着弟弟言辞寥寥的绝交信,饮闷酒度日。

8月2日,鲁迅终于带着妻子朱安,离开住了四年的八道湾大院,搬入西四砖塔胡同61号小院。这是鲁迅回应周作人绝交信的惟一途径——走为上,是息事宁人、摆脱尴尬的惟一选择。