赵长青黎强 【专访】重庆“黑社会”黎强辩护律师、西南政法大学法学家赵长青

重庆,一座气喘吁吁的山城。"打黑"的迅即铺陈,叫这处中国最大、最年轻的都市加剧着血管的强烈贲张。空气中嗅得出的紧迫,与雾霭的阴湿、辣子的呛人混合在一起;有人覆灭,有人挣扎,有人狂欢。

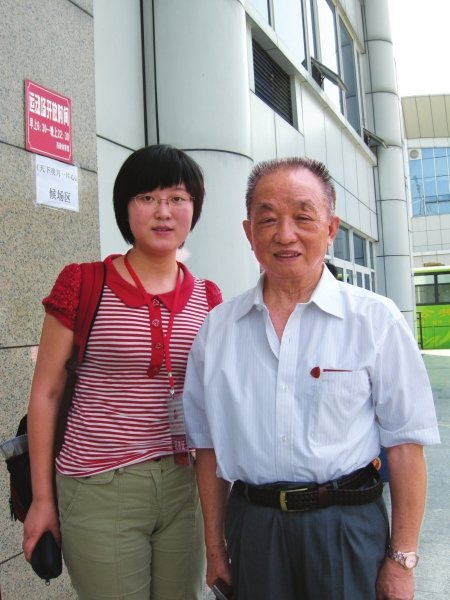

在十月底以前,赵长青的日子过得很平静。七十五岁的老人:功成名就、衣食无忧、身体康健、子女安好,又夫复何求?

"是啊,折腾什么呢?在家歇息吧,何苦跑去为黑社会辩护,遭来骂名?"赵的女儿有些恼火,她从网上看到自己的父亲被说成是"黑社会的狗头军师"、"西南政法大学的败类"。

赵长青反驳:谁说那是黑社会?1849件公诉证据中,无一组证明此项罪名成立。他的声音高上去八度,仿佛回到了法庭。

10月26日上午九点半,"红顶商人"黎强涉黑案在重庆五中院开庭。44位被告人的辩护律师着深色西服端坐在刑庭右侧,现场有些压抑。前来听庭的不少是重庆司法界的头面人物,他们一眼就认出了坐在辩护席首位、身材瘦矮、头发花白的赵长青。大家来了兴趣:赵老不是等闲之人,他的讲话会掷地有声。

事实上,重庆相当数量的政法官员出自西南政法大学,而作为西政资格最老的教授之一,那天法庭上下的诸多"人物",都是赵长青的徒子徒孙。

果不其然,老先生又一次语出惊人。"无罪辩护",就如同绵延数月的"打黑"长卷上突然现出的一道留白,大胆、醒目;啧啧称奇者有之,怒不可遏者更盛。

五天以后的子夜,黎强案一审终于结束,并未宣判。赵长青回到其位于渝北黄泥塝的家中,早就身心俱疲。接手此案后,他曾连续熬夜。

一觉醒来时近中午。他浑然不知:自己睡了多久,网络舆论就骂了他多久,并且仍在持续。律师为被告辩护,这是司法过程中的常态;常态成为变态,这让他不解,乃至感到几分隐隐的悲哀。老先生坚持:"打黑"不是"黑打","务必审慎"。

在此之前,赵长青的刑辩从来是叫好声一片。1995年,他担任新疆克拉玛依"12·8"特大火灾案400多个受害者家庭的代理人,亲自撰写了长达一万五千字的代理词,这篇文字一度被律师界奉为圭臬。正基于此,两年后的《刑法修订案》,玩忽职守罪的法定刑期由5年上升到7年。赵长青随即声名鹊起。

"刀下留人"、"起死回生"在赵长青经办的案子中也并非传说。多年以前,银行信贷员邹某贪污公款2879万,案发后,携款890余万潜逃,被判死刑。死刑命令下达后,邹某突然检举同监舍中有一个隐姓埋名的重大抢劫杀人犯。赵长青获知后,两次到北京向最高法院报告情况,请求停止执行,核实当事人的重大立功情节。最终,这桩"铁案"改判死缓。

同样是涉嫌经济犯罪,1996年,四川省南川市粮食局长谭忠禄以受贿12万元的罪名被捕,一审被判无期徒刑。赵长青接手后,发现警方有刑讯逼供行为,他开始了一审、二审、重申、抗诉审长达6年的辩护过程。谭忠禄最终无罪释放。

从1982年开始,赵长青先后担任过450余起刑事案件的辩护工作。重庆綦江虹桥垮塌特大事故案、重庆开县11.23特大井喷事故案等震惊全国的大案要案,都由其担纲主辩。

三见赵老,分别在书房、饭馆和茶楼。他的身上,有我关于一个学者所有的印象、念想存在。掉了颜色的陈旧毛衣穿在身上,为寻找哪怕只言片语的佐证而独自一人在书橱前上攀下爬,并乐此不疲。联排的矮柜里堆满各式卷宗,他经办的所有案件,都能查阅到原始档案。

那些早已发黄的牛皮纸信封里头,充满他叱咤法庭的最好时光。不抽烟、不喝酒、不打麻将、不搞应酬,几乎没有嗜好,唯独灯下阅书。一杯白开水,几页横条稿纸,摊满整张书桌的资料文本,他喜欢"窝"在其中。迷惘的时候,他会打开书房的那扇落地飘窗,看几眼起伏的绿色,和院中永远动感的孩童。

1934年12月,赵长青生于重庆涪陵,"榨菜之乡"。家境一向清贫,父母无力供其上学,有时勉强能挤出糊口的粮食,换来他几日私塾的书声。小学毕业后,他即考入免费的师范,15岁便开始工作养家,18岁那年,还被选为当地的粮食局长,是"小娃娃干部"了。1956年,他自感知识缺乏,辞去官职,报名高考,进入西南政法大学法律系,研究生班毕业后留校任教。

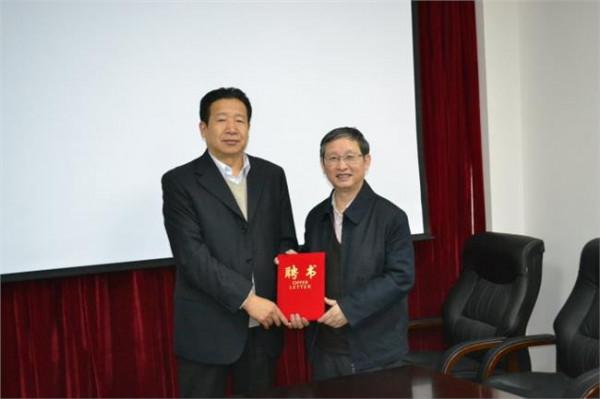

他是学术界公认的"刑法研究大家",尤其在毒品犯罪、经济犯罪和"悔罪形态"理论研究方面造诣颇深。1997年,他直接参与《刑法》修订工作。在"黑社会"研究上,他是最高人民检察院相关问题国家级课题组组长。

只有提到妻子的时候,乐观而充盈着幽默感的他会陷入沉默。事实上,一直以来,赵长青的家庭生活压力很大,妻子李纯熙1979年患上脑膜瘤下肢瘫痪,先后进行过两次手术,基本只能卧床。赵长青照顾了她27年,直至去世。西政的老师回忆,在歌乐山上,患脑瘤的老师有差不多七、八个,都走得很早。"这是个拖人的病,就靠照料调养延缓生命。李纯熙笑着耍了二十七年,是奇迹了。"

我注意到一个细节。无论在学术界,还是在律师界,"不会勾兑上面"是对他私下里最多的评价。他说,再有两年,律师就不再做了。但是写作不会停止,"已经又有一部书稿构思完成,只等动笔了。关于‘冤假错案’研究的。"

谈黎强案及"打黑"

人物周刊:昨天我查阅了您所有经办的案件目录。二十多年来,您一直坐在刑庭的辩护席上。而律师界心照不宣的通则是,为民商案件辩护更易获取高额经济利益。

赵长青:你说的"通则"是事实,民商案子,找钱更多。不是说我就不会办那些案子,我是不愿意办。因为我做律师也好,接案子也好,并不为名为利,我有我的目的。跟这个目的无关的,我一概不做。

人物周刊:什么目的?

赵长青:我是研究刑法的教授,教学、科研是我的本职。之所以我要兼职做律师,主要就想尽可能多地触摸到具体的案子,积累最真实、最鲜活的实例。这对指导学生、撰写论文,参与国家刑法修订等,都有很高的价值。如你所知,辩护刑事案的收费相对较低,要为钱我就不干这个了。

人物周刊:介不介意透露,黎强的案子是怎么收费的?

赵长青:你问我收费的问题,我可以很坦然地回答你,因为这都是公开透明的。"黎强案"一共有5个子案委托给我所在的律所,涉及到5个当事人,总共收费30万元,具体到每个人头上,大概6万元左右。

人物周刊:这个数目在重庆,属怎样的水准?

赵长青:在重庆来讲,就是正常水平,绝对不是高水平。重庆一个稍有名气的律师,一个当事人收10万都属正常的,教授或知名律师还要更高。

人物周刊:就是这样一桩"无利可图"的案子,却让您在网络扬名。

赵长青:我一开始不知道产生了这么大的动静,因为我平时也不上网,也不爱看这些评论,还是我女儿回来告诉我的。我晓得,有人说我是"黑社会的狗头军师",更过分的,说我是西政的败类、法学界的败类。当然,最为激烈的言辞,家里人包括你恐怕也不会告诉我,是怕我有情绪,有心理压力吧。

人物周刊:那您有没有情绪、心理压力?

赵长青:坦白说没有。但我觉得事发很突然,很不可思议。事实上,律师为当事人辩护,这是件非常平常、非常正常的事情,没有什么遮头,也没有什么奥妙,什么都没有。我没有做错任何事情,我的辩护是有理有节的,所提出的辩护意见是完全公开的、经得起推敲的,甚至可以说是无可挑剔的。

人物周刊:既然无可挑剔、经得起推敲,为何招致网络民意的指责、谩骂?上个月,我在武大见到马克昌教授,他当年为"四人帮"辩护,都未曾遭受攻击。

赵长青:这就是我感到突然、不可思议的地方。我也想举这个例子,马老他们为罪大恶极的"四人帮"辩护,在当年还被视作司法进步。现在已经是高度开放的二十一世纪了,普法宣传教育搞了几十年,怎么反倒不如八十年代了?这是我最近在思考的问题。

人物周刊:您的思考,现在得出结论了没有?

赵长青:有关"重庆打黑"的宣传,力度非常大。几个月来,大街小巷都在宣传"打黑"。这个东西已经深入人心了。大家都不晓得"打黑"真正是怎么回事,就知道昏天黑地地打黑、打黑!越是宣传,群众对黑社会就越有义愤,觉得黑社会很坏。

那么,这么坏的黑社会,你为什么还要为他辩护?!过去古时候有"爱屋及乌"之说,现在就变成"恨屋及乌"了。犯了罪的人他仍然有他的权利,而且应当依法保护。我相当坦然,自己既没有违规,更没有违法;你不理解是你的事情,我没有任何的心虚。我问心无愧。

人物周刊:我知道一开始您是拒绝为黎强辩护的,是不是也预计到了会有舆论的麻烦?

赵长青:这么说吧,现在我年纪大了,精力不如从前,除了实在推不脱的案子,比如熟人介绍来的,80%的案子我是不接了。黎强我是不认识的,但黎强的父亲原来是我们西南政法大学食堂的老炊事员,过去大家叫他"黎胖子"。黎强出事后,就有学校的老同事请我帮忙作辩护;我家里人是不同意我去的,估计他们考虑到了会有麻烦,但是我没有这样想,因为我搞法律的,觉得请律师太正常了。

人物周刊:您最终认定黎强与黑社会罪名无涉。这个案子迟迟未能宣判,是否可以理解成重庆司法界是重视您的辩护意见的?

赵长青:是的,他们是尊重我的。最主要的问题还是在于,我没有讲错,辩护意见是有道理的。我参与了1997年《刑法》修订,而且我也是"黑社会性质组织罪的适用及立法问题研究"国家级课题组组长,我对这个是深入研究的,不是在信口乱说。我为黎强辩护,因为法律认为"黑社会"是一个有组织的犯罪,而非一个犯罪的组织。网上有人说我这是在玩文字游戏,是在诡辩;实际上,这是一个重大的、理论上的、法律上的界限,完全不一样。

人物周刊:"黎强案"在法学层面带给您怎样的思考?

赵长青:从法学上讲,对我为黎强辩护这个事情的批评、不解甚至谩骂,恰恰证明了我们国家的法治宣传有缺陷。特别是律师在国家法律中的地位、作用,老百姓并不了解。律师制度,本身是民主法治的产物,你这个国家要民主,要讲法治,那就必定需要设立律师制度。被告人、犯罪者的合法权益也需要依法保障。如果一个国家没有这一块的话,那你政府的权力就没有办法去限制,也就有可能搞出很多冤假错案来。

人物周刊:律师辩护也是人权的重要实现。

赵长青:是非常重要的实现!在人们的一般认识当中,他只看到"打击"这一面的重要性,而没有看到冤错案件带来的更深层次的危害性。我一直在讲一个观点:抓漏了一个人和错判了一个人,这两者相比较的话,后者的危害性要更大一些。这并不是我的原创,世界上很多著名学者都有这个看法,叫"一个错案办一打",意思就是12个正确的案子都抵消不了一个错案的负面影响。

人物周刊:冤假错案绝不仅仅影响到当事者本人。

赵长青:按照《婚姻法》的算法,一个错案至少要给20个人带来不良影响,这种影响可能会持续一生。说得更严重些,冤假错案将严重破坏到国家政权和司法的公信力。最近,刑法界著名的马克昌教授谈到一个观点,我借用一下。

他说现在要讲"和谐",刑罚就是最后一道关口,不到万不得已,千万不要动刑,能用其它方法解决都不要动刑。更不能用镇压的方法来搞所谓的和谐与平安。老一辈的法学家说这番话是怀着深厚的感情和体悟的,这些话语很打动我。

人物周刊:所以,您不止一次在公开场合表示,"打黑"务必慎重。

赵长青:打黑除恶是绝对正确的,"黑社会组织"任何时候你都应该把它打掉。但是,我的主导思想是必须讲质量,必须要打得非常准确、非常慎重。为什么呢?因为它涉及到很多人,一打就是打一网,一个案子动辄就是三四十个人,甚至六七十个人。"黑社会"往往带有群体性质,认定错误的话很容易伤害到群众。

人物周刊:您一直在探讨"打黑"在司法层面的问题,立法层面是否存在问题?

赵长青:存在。其实,透过"黎强案",我觉得现行法律中关于"黑社会性质组织"罪名及罪状的条款是需要修改的。我们这个罪状不科学。不科学在哪里呢?它这个罪名不好认定,比如说"称霸一方","为非作歹","欺压残害群众","妨碍社会生活经济秩序",这些都是政治语言,比较务虚,各地不好认定。

人物周刊:后来出了司法解释。有没有效果?

赵长青:对,司法解释弄了一点杠子来划定下,指导各地实施,但实际上也还是存在个务虚的问题。另外,最核心的问题在于,法律上没有专门先对"黑社会组织"下一个实质性的定义。究竟什么叫黑社会?所以,从这个层面来说,你也很难怪地方上的执法存在问题,这是立法本身就存有缺陷。

谈律师制度

人物周刊:您说过这样一句话——"在法庭上,公诉人、审判者和律师是一个最好的三方制衡,这样才能确保司法公正"。那么在当下,这种三方制衡是否得到了充分实现?

赵长青:我国《刑事诉讼法》规定了这样一种抗辩式的模式——法官居中,检察官指控,律师辩护。个人认为,这种设计是科学的。但是我们在司法实践中是不是完全做到了三方制衡呢?事实上,现在律师这方太弱了。

人物周刊:检察官始终是强势方?

赵长青:对,它是一种强势力量。我们的律师无法像国外那样能够同检方完全对抗起来。

人物周刊:为什么?

赵长青:因为我们的律师在取证上要困难得多,各种合理合法的会见要受到这样那样的限制。而且,现在给律师的权利很少,他的意见你法官愿意接受就接受,不愿接受只能拉倒。可能律师说了很好的意见,最后法官给你四个字:"不予采纳",说了半天的事情就丝毫不起作用。律师既没有抗辩的机会,也没有申请再审的机会,什么机会都