鲁迅叶公超 叶公超谈鲁迅:不能因人而否定其文学成就

《叶公超:其人其文其事》(台湾传记文学社版),书刊行于一九八二年,不免有意识形态化的表述。透过这些,书仍可读。比如谈及鲁迅处。

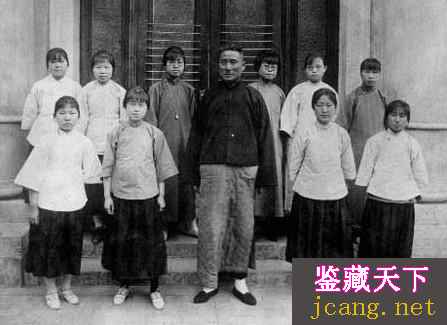

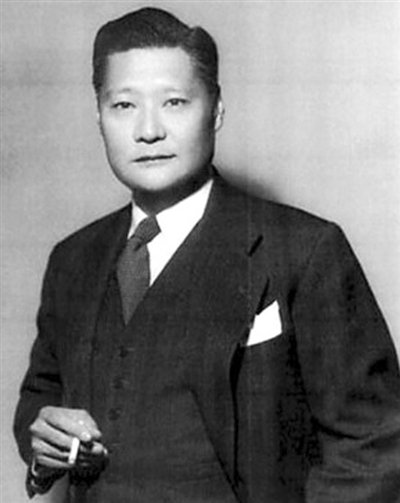

这些年来,主要是作为学人,叶公超(1904-1981)的论述已经在大陆重获推介。叶早年衔美国学位回国,就任北大教授。在抗日烽火中弃笔从政,赴台后长期主掌对外事务。一九六一年,正在驻美重任上的叶,突遭解职。

返台后投闲置散。晚年心境颇为凄凉(注)。逝世前写下一份类似遗书的文字。其中除了明显的愤懑之情,有一段涉及鲁迅。且录于下。为避免断章取义之嫌,全文引出,段落安排也悉依原文(见《叶公超其人其文其事》,以下引文凡出自该书者,不再注明)。

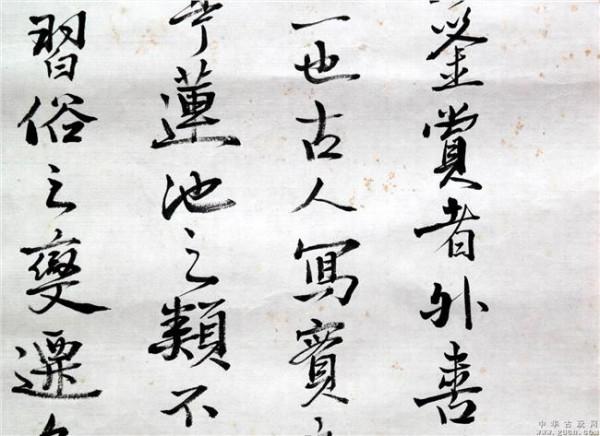

这些年来我一直托朋友替我找一篇旧文章。

鲁迅死了以后,我特别把鲁迅所有的作品都搜集来,不眠不休的花了好几天时间把它们一口气全读完,然后写了一篇长文,大约有一万多字,发表在天津益时报副刊上,这篇文章里我曾经提到胡适之,徐志摩的散文都不如鲁迅,我说鲁迅虽然没有人格,但是散文却最好。

文章发表之后,胡适之很不高兴,他跟我说:“鲁迅生前吐痰都不会吐在你头上,你为什么要写那么长的文章捧他。”我是另一种想法,人归人,文章归文章,不能因人而否定其文学的成就。

最近我特别想再看这篇旧作,倒不是因为很多人骂这篇文章,而是里面提到许多人,许多事,毕竟年纪大了,总会常常怀旧。

叶当年在天津《益时报》上的文章里究竟写了什么?概括起来,就是叶“一时想到”了鲁迅在三方面的贡献。第一,“他在小说史方面的工作是应当有专家来纪念他的(此时尚未见有)”。第二,“从他许多的杂感文字中我们也可以看出他的用功,你也许不同意他的态度或语调,但你却难以不承认他所说的往往是深刻的,真实的”。

“最后,我很羡慕鲁迅的文字能力,他那种敏锐脆辣的滋味多半是中国文言特有的成分,但从他的笔下出来的自然就带上了一种个性鲜明的亲切的色彩”。

了解一些鲁迅逝世前后掌故的人,当不难知道这里涉及一段“公案”。《大公报》在鲁迅逝世后发表社论,对鲁迅有所批评。而叶氏却挥笔站在了鲁迅一边。尽管鲁迅本人已经远行,尽管为此招来“很多人骂”,且多为朋友。

人到晚年,常会回忆往事。特别是一些刻骨铭心的往事,叶公超归道山前评鲁迅,如他自述,也是如此。叶公超一生阅人、阅书无数,从政后又阅世(阅事)无数,鲁迅过世时,叶尚在教坛,虽然风流倜傥,但人生的高潮还未到来。

为何在走到人生尽头时,独独追思起近五十年前一篇谈鲁迅的文章?再者,以鲁迅对国民党当局的立场,一九四九年后在大陆被日益提高的地位,在台湾,批鲁乃至批到体无完肤,较为容易。如苏雪林女士的《我论鲁迅》(一九六六年台北刊);客观谈鲁迅,实为大难。

如台静农,据知情的主管高官回忆,在台湾,“台静农绝口不谈鲁迅和新文艺,以避免不必要的麻烦”。叶氏晚年是不明不白的戴罪之身,评价鲁迅,不能邀功,不能载誉。彼时台海往来阻绝,言论也无法引起此岸的关注。或许,因言获罪后,叶的人生感悟进入新的境界?或有意显现自己特立独行的名士风?又或许,叶是浙人(祖籍余姚),评价鲁迅有乡谊因素在?没有确凿史料,不应妄作推论。

可以说的是,叶两度评鲁迅,虽然相隔近半个世纪,在逻辑和立场上并无变化。第一,坚持对鲁迅的基本批评立场。第二,同时,高度评价鲁迅的文化贡献。用他的原话,即是“人归人,文章归文章,不能因人而否定其文学的成就”。

而且,与批评时仅有简单结论不同,在评价时,叶叙述具体,用词大胆。甚至宣布两位挚友不如鲁迅。同时,直言喜爱鲁迅杂文。认为“你也许不同意他的态度或语调,但你却难以不承认他所说的往往是深刻的,真实的”,甚至断言“骂他的人被他骂的人,没有一个在任何方面与他同等的”。赞叹口吻的用语,是否透露了这样的意味:他与鲁迅的分歧大约只是政治上或党派上的,在另一半,即对社会人事的观察上,有共鸣相通处。

叶在评鲁迅时提到了徐志摩。叶从政前为新月社干将,是徐的挚友。在徐遇难后,叶写过悼文,同样在晚年,又撰《晚年忆志摩二三事》一文,写到“我一直想把志摩的所有作品,以及别人写志摩的文章重新仔细读过,写一篇长文”。情真意切,更胜当年。

徐志摩和鲁迅,似乎分属两个世界,叶同样给予正面的评价。虽然有着不同内容。看来,老一辈文人(自然,不是也不可能是所有人)、除了渊博的学识、从容的气度外,还有一种历史感。不是用大气一类词语就可形容的历史感觉。