易卜生娜拉 易卜生与《娜拉》的女性主义

位于西雅图的一家舞台剧戏院英特芒剧院(Intiman Playhouse),每年都会演出若干易卜生的戏剧。与其说该戏院格外钟爱易卜生的作品,不如说易卜生的作品特别为大众所喜爱。粉碎现实的虚浮表象

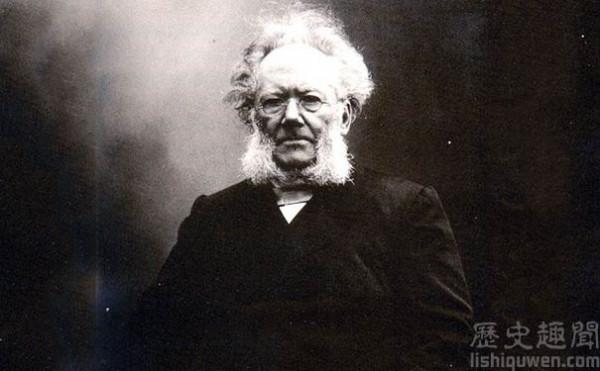

易卜生,十九世纪后半叶的挪威诗人、剧作家。他所开创的现代写实剧(Modern Realistic Drama),让他成为继莎士比亚之后作品在世上演出次数最多的一位剧作家。直到今天,他的剧作依旧在欧美频繁公演。

事实上,易卜生的戏剧在当时(十九世纪末)是非常令人侧目的。那时整个欧洲普遍受到维多利亚价值观——表面开明进步实则极度封建保守的影响,所有文学戏剧都被置于一定的道德尺度之下。易卜生却偏爱揭露虚浮表象下的诸多问题,特别是善于将这种揭露所具有的锋利特质深入生活,对准了道德,挑战当代价值,将现实粉饰的表面与幻象一一粉碎在观众的面前。

另外,易卜生对维多利亚婚姻价值中女性的处境尤其感兴趣,并予同情。他有感于当时女性的经济与社会地位都必须依靠男性,因此,要求自我、自主的女性心灵,经常出现在他的作品中。

易卜生戏剧般的一生

易卜生自己的一生也颇为戏剧性。他出生于挪威显赫的古老家族,但童年时,家庭境况突然转坏,母亲寻求宗教慰藉,父亲则患上严重的精神抑郁症。他在十五岁时到格里姆斯塔(Grimstad)当药剂师学徒,并开始写剧,十八岁时与一个女佣诞下一名私生子,但不愿意承认他们。

易卜生二十二岁出版第一个剧本,但没能搬上舞台,同年虽有另一个剧本演出,却未受到注意。之后多年他并没有出版剧作,只在剧院里从事制作、导演之类工作。他在三十岁结婚,不久感到生活不如意就离开挪威,赴意大利、德国自我放逐,一走就是二十七年。等他再度回到挪威,已是颇有名望却也充满争议的剧作家了。

在易卜生的作品里,经常出现家庭经济危机、个人藏在暗处的私密与社会道德抵触之类的情节,剧中的男女主角往往都是他父母形象的反射。

或许是因为个人和家族经历的关系,在易卜生的作品中,人在心灵和行为上的自由以及家庭的幸福与婚姻,与社会制度、经济、道德等,都有撇不清的关系,从而也形成他对个人在社会群体中被束缚羁绊的关注和同情。

《娜拉》的女性主义

他的代表作《娜拉》(A Doll's House,又译《玩偶之家》、《傀儡家庭》)于一八七九年出版,引起巨大反响。一八八○年在挪威,请客饭局的帖子上都清楚写着﹕“席间请勿讨论《娜拉》”。但同一时间里,一个以“娜拉”命名的女性团体却在挪威各地展开活动。

这个剧本和这出戏不仅在挪威搞得轰轰烈烈,它更传到中国,对五四之后的中国社会、文化和文学都有巨大的影响,尤其是对女性角色的转变、个性的塑造以及在女性的自觉上。

英特芒剧院演出的这个版本,由柏格曼( I ngmar Bergman)改编(删减了原作许多的对话),导演是谢尔(Bartlett Sher),柏格曼同样也是处理复杂社会、婚姻、道德、男女关系的戏剧高手。

《娜拉》中的娜拉本是个备受丈夫呵护的娇美妻子,不仅有中产阶级稳定优裕的生活,也具备做母亲和妻子的幸福,却因着多年前一次背着丈夫冒名签字的举动(为的还是借钱好让丈夫出国疗养身体),引起了一场家庭风暴。刚得到晋升的丈夫受到下属(债权人)的威胁而惶恐,更因此怒斥娜拉。

这个举动彻底暴露出男主人公的软弱和毫无做丈夫的担当。他只看见自身与眼前的名誉地位,也只允许娜拉在生活中固定地发挥妻子、母亲的社交功能,却无视娜拉的个人和她的意愿。说穿了,他爱的并不是娜拉,只是一个乖乖听话的妻子,一旦这个妻子出了错(哪怕是为了他)而有可能威胁到他的名誉和地位时,他便会马上全盘否定她的意义和价值。

娜拉为此出走——即使丈夫在风暴平息后又回头欲与她重修旧好。至于娜拉出走到哪里,剧作没有交代。基本上她是走出了家庭,走进一个乌托邦。现实中她没有任何财产,在法律上也不具有代表性,因此她出走的地方在现实里是不存在的,易卜生只是指出了一个象征理想的方向而已——一扇门,一条有别于家庭桎梏的通路。

即使如此,其关门之声的砰然回响,却强烈地震动了当时的家庭社会,包括二十世纪三四十年代的中国。鲁迅曾撰文《娜拉走后怎样》,好象不相信一个弱女子能够敢于对抗整个父权社会似的。在当时,这种对抗的下场看来也只能是悲剧。不想,六十多年之后,中国妇女纷纷以走出婚姻作为另寻出路的手段。前不久,《西雅图时报》(Seattle Times)上有一篇文章,标题就是“离婚——中国女性找寻幸福的另一个选项”。

相较于女性不满婚姻的出走,易卜生在他另外一出细写女性心理与婚姻的剧作《海之女》(The Lady from The Sea)里,对遐想、爱和迷恋、婚姻和条件的交换等主题,有更深入也更达观理性的解析。此外,一些象征的运用和人性幽微的探索,都使这出剧比《娜拉》更完美、细致,更耐人寻味。

![>易卜生社会问题剧 [书摘]娜拉风暴:易卜生与社会问题剧](https://pic.bilezu.com/upload/0/15/01511ed11b62cead6a51d5a2a6f94641_thumb.jpg)