赵冬梅北京大学 【燕园学人】他用生命来著辽金史——记北京大学历史学系刘浦江教授

【燕园学人】他用生命来著辽金史——记北京大学历史学系刘浦江教授

新闻纵横

新闻纵横

刘浦江教授

刘浦江,这位学界敬佩、学生爱戴的学者表率,1月6日夜在家乡重庆垫江,匆匆走完了生命的第54个春秋,永远离开了。

学问是学者的荣光。正值学术盛年的辽金史、民族史名家刘浦江遽然离世,学界一片惋惜……

最后的交代

去年4月的一天,北京大学中古史中心主任荣新江收到刘浦江的邮件,说身体不适,想请个长假,回趟老家,做手术。之前同事们都知道刘浦江的肠胃一直不好,谁知他在术前检查出癌症,且已经扩散。

在得知自己身患绝症,即将住院化疗的前一夜,刘浦江还忍着全身疼痛,彻夜不眠,赶紧用家中电脑处理学生们交来的各种作业。次日清晨,在去医院前,他自感任务已告一段落,罕见地大哭了一场。

刘浦江老师的爱人说,自查出了癌症后,刘浦江自感时日无多,开始安排自己学生的学业和未竟的事业。

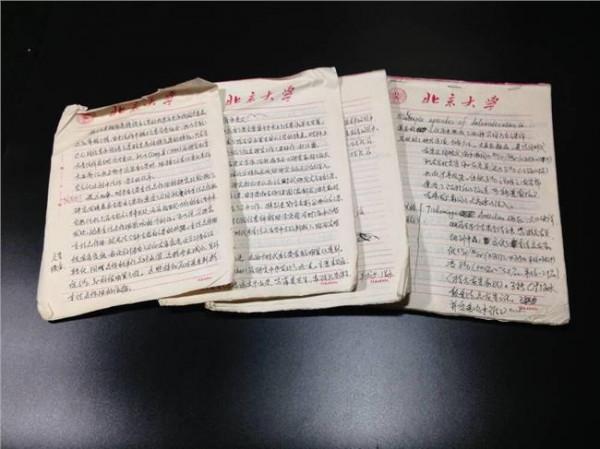

往常每周六的早八点到晚八点,是刘浦江和他的研究生们读《辽史》的时间。一字一句读《辽史》,数年间,风雨无阻。他带着自己的学生,考证每条的史源,保质保量地完成了《辽史》的修订工作。

他不想留下任何遗憾。修订的《辽史》已经交稿,他交代自己的四个学生,将来返回的稿子怎么修改,哪些地方需要补充完善,哪里需要详细修改,一字一句嘱咐清楚。荣新江告诉记者:“他把两个博士生托付给张帆教授,希望张老师带着他们把辽金史的工作完成后,把元朝历史打通。”

他结束癌症第一次治疗后,一个人跑回熟悉的中古史中心,去见离别多日的老师和同学们。“当时院子里的老师同学们都特别激动。”

后来,他把自己所有的学生都叫回来,一个一个地仔细交代,最后跟大家说:“我跟你们告个别。”

同事邓小南、牛大勇、荣新江和罗新去看望病重的刘浦江。隔着玻璃见到四位同事,刘浦江第一句话说:“你们来了,我有一件事情给你们交代。”他说他教过的一个学生,将来的成就会超过他,他希望能好好培养这个学生,将来接他的班。

刘浦江在一件一件交代着身后事。

1月7日,噩耗传来,北京大学历史学系及中国古代史研究中心陷入悲痛之中。

北京大学历史学系教授牛大勇作挽诗《闻垫江噩耗,悼浦江远飏》,以寄哀思:

“壮志难酬却早殇,潸然洒泪哭穹苍。相知始信流风远,共事常钦意气昂。松漠无垠驰范典,燕园有尔筑荣光。我心已付垫江水,一路伴君渡海桑。”

“失去了这样一位学术、品行都令我十分钦敬的朋友,哀从中来,不禁泪下。”历史学系教授辛德勇这样写道:“在当今中国的学术界,像浦江兄那样做学问一丝不苟,做人、做事也真挚端谨的人,实在不是很多……”

历史学系副教授赵冬梅说:“学问是学者的荣光。” 中国政法大学教授杨玉圣认为刘浦江道德文章堪为“当世中国辽金史研究第一人”。

上天何忍夺此才俊,壮志未酬,引无数史学人热泪满襟。

30年来最大的损失

生于1961年的刘浦江,于1979年考入北大历史学系,是恢复高考后重庆垫江第一个考入北大的学生。1983年,他获得历史学学士学位。

1988年,著名历史学家邓广铭教授慧眼识珠,仅仅见过一面,晤谈了两个小时,就破除阻力,把当时还在中央党校工作的刘浦江调到他任主任的中国中古史研究中心。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。一个只有学士学位的普通青年,当时也还没有在学术上做出任何成绩,是何等感激长者的知遇之恩。

“但凡学术大师,大抵都有一双法眼……当年胡适、傅斯年在邓先生未出茅庐之时就对他期许很高,那就是一种大师的眼光。”刘浦江在文章《怀念恩师邓广铭先生》中这样写到。

邓广铭先生没有看错人。只有学士学位的刘浦江,后来凭着自己的扎实问学,成为中国辽金史研究第一人。

北大宽容大气的校风和历史学系轻松自由的氛围,让那一代史学人如鱼得水,如沐春风。奖掖后学,薪尽火传,北大师者的关怀与德馨,北大学子的勤奋与壮志,都在那一代人身上体现得淋漓尽致。

在邓先生的指引下,刘浦江流连于文献学、辽金史和民族史研究之中,在近三十年的学术生涯里潜心典籍,惟日孜孜,无敢逸豫。

从初读《大金国志》入门时的“晚学之恨”,到全心沉醉于“处于下风”辽金史研究,习惯了史学研究“寂寞之道”,低头“垦荒”的刘浦江正是凭借着“俯首甘为孺子牛”的精神,把一生都献给了追求那“旁人难以体味的乐趣”。

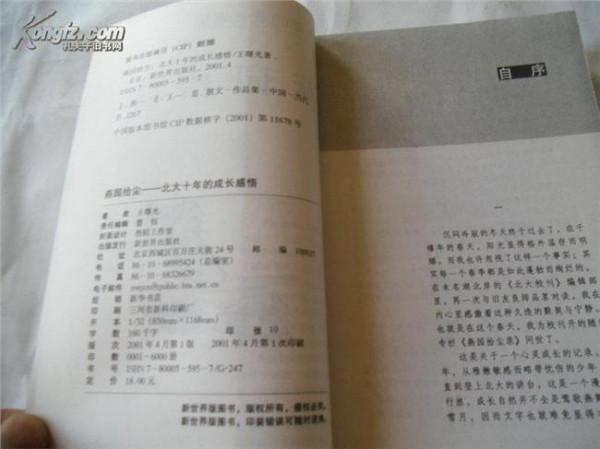

“沉潜其中,足以安身立命,也就够了。”他在自己代表作《辽金史论》自序中这样写道。

这是一部凝聚了刘浦江十年心血的著作,十年磨一剑,不图沽名钓誉,只为证明学术的价值与尊严,“将真诚传递给每一个读书人”。

如切如磋,如琢如磨,刘浦江在辽金史和民族史的研究中砥砺前行,先后写作并出版了《二十世纪辽金史论著目录》和《松漠之间:辽金契丹女真史研究》两部著作。

他把辽金史研究推进到一个前所未有的高度。他的研究领域突破了断代史的藩篱,从长时段的视角出发,对中国古代政治文化、思想观念的核心议题加以深入思考,其中有关华夷观、正统论的研究尤为精深。数篇论文格局宏大,眼光独到,在史学界产生了重要影响,部分文章被翻译成日文、英文,引起海内外学术界的广泛关注。

为了深入钻研辽史,他还特别自学了当今语言学界公认的解读难度最大的“死文字”契丹文,且有独到的认识,将语言学、人类学和历史学紧密结合,完成了一系列跨学科的研究,在学界引起强烈反响。

他还编纂了《契丹小字词汇索引》,为契丹语文研究者提供了极大的便利,还解决了历史学家无法利用契丹文字资料及其研究成果的问题。这部巨著送出版社几年后,迟迟未能付梓。2014年4月,刘浦江查出身患重病。中华书局加急出版,了却了他一桩夙愿。

垦荒自有垦荒者的艰辛,刘浦江自己这样感慨。虽然自称“没有打通宋辽金史的野心”,但他有着穷尽史料,扎实根基,整顿一地瓦砾之后再重建整个历史画面的宏愿。

天妒英才。五十多岁正是史学者的黄金年龄,也许集辽金史研究大成的皇皇巨著正等着他去完成,然而在这学术厚积薄发的时刻,他却倒下了。“惜英年而逝,天公不公,莫此为甚。”

北京大学历史学系教授罗新这样评价自己的这位同事:“失去他,是北大中古史中心三十年来最大的损失……浦江走好,天国自有读书处。”

刘浦江主要学术著作

师者浦江

“纯粹的学者”,是邓小南对刘浦江的评价。“他心里有全局,博闻强记,学术治学非常自觉。”“敢作敢当,是非分明,从里到外,都干干净净。”

他的学生、现担任北京大学历史学系团委书记的陈捷说,刘老师和他坐在一台电脑前共用一个键盘,逐字逐句修改文章的场景仿佛就在昨天。浓浓的师生情,都凝聚在那一字一句中,都凝聚在那个时刻。

跟随了刘浦江七年的邱靖嘉,熟知自己老师的性格。“刘老师常跟我们说,在担任副系主任期间,他不参加任何评奖评选。”他这样说,也是这样做的。最后,以致于历史学系在总结他的生平时发现,“浦江真没有什么荣誉”。

“他不是没有,他是不争。”已在中国人民大学历史学院任教的邱靖嘉明白,自己的导师志不在此:“他生平有两个愿望,一是希望自己在辽金史研究上超越以前的学者,二是希望自己培养的学生在未来能够超过自己,后继有人。”

不争名不争利,看淡荣誉的他,却把他的学术事业看得比什么都重。

他跟家里人写信时曾这样写道:为了能够做好学术事业,他宁愿少活十年。

一语成谶,为我国辽金史学界留下多少遗憾。

作为历史学系教员和系领导,超强的责任心驱使他殚精竭虑,勤勉工作。

系里每次招研究生,几大箱的考生报考材料,只有他会花一两天的时间从头到尾仔仔细细读一遍。“他对每一个考生都了如指掌,这个考生平时成绩好,这个考生逻辑思维能力强……有时甚至会打电话到考生的学校证实考生的学习科研情况。”荣新江回忆道:“研究生复试的时候,只要他往那里一坐,我们心里都很踏实。我从没见过这么负责的老师。”

2006至2010年间刘浦江担任历史学系副主任,为历史学系的教学和科研做了大量细致入微的工作。“他特别投入,身体力行。”荣新江甚至觉得刘浦江操心过度:“他为稳固和发展北京大学历史学系的领先地位,呕心沥血,功不可没。”

“浦江常跟我们说:‘一个人的生命不是用时间计算的,而是用质量。’”荣新江哽咽着说:“五十出头儿,他一个人做了别人两辈子的事情。”在采访过程中,荣新江数度哽咽,难以自已。

敬爱的老师英年早逝,失去了一位“精神导师”,北大学子在网络媒体上纷纷上表达哀悼之情。

刘浦江曾为中文系学生开中古史课,深受学生们欢迎,被誉为“中文系最喜欢的历史学系老师”。中文系毕业生、现任职于共青团中央的吴德祖在微博中这样写道:“中古史课为中文系同学最喜。刘浦江师登讲台、抛书本,白面书生、道骨仙风,追古谈今、臧否人物,纵横捭阖、睿智四溢,自由思想、独立人格,斯人之谓也。”

当年他的学生何蕴琪曾专门撰文回忆刘老师的风采:“戴一副金边眼镜,小眼睛、肤色比较白,喜欢穿藏青夹克衫”,并感慨“在刘浦江先生身上,我获得了在智性方面的启蒙训练。”

这样一位受爱戴的老师,永远离我们而去了。

“他真的就像一根蜡烛一样,把自己烧干了。”邓小南沉重地说。

十八岁负笈远行,今日他终归故里。史眼洞穿千古,魂牵梦绕辽金史。

不图生前身后名,他的德业、事功、学问,留待后人瞻仰、怀念。

![赵冬梅教授 [2012]第255期北大副教授佟向军、赵冬梅回母校作报告](https://pic.bilezu.com/upload/7/7a/77a9c965080c263758c53fa4d2bacb61_thumb.jpg)