堤义明的爷爷 危机论不能停留在纸上:从堤义明的忍到任正非的坟墓观

在人类历史上,中国商人本来是最有危机感的。私有财产神圣不可侵犯并非公理,民主、自由和法治的契约精神没有形成,主流的皇权至上的压力,令商人随时都可能倾家荡产,甚至被灭九族。为何?

当一个国家多数财富都由权力来分配,都与权力的含金量正相关之时,亲近权力是商人的本能。但是,这往往埋下了毁灭的种子。因为权力随时可能变脸,而殿堂可能换新的主人。

当下的中国,最大的危机,是土地泡沫危机和信用泡沫危机。这场危机是以行政权力为主要推动力,以全民参与为特征的土地神话运动。一旦泡沫破灭,摧毁的不但是小民的财富,亦包括多数首富们。

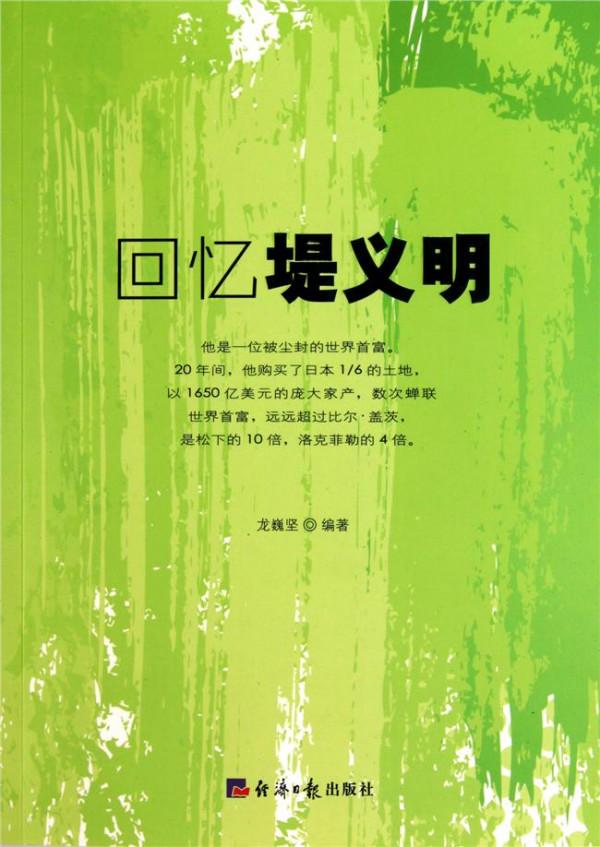

从人类金融史来看,一旦土地成为炒作平台,结局轻则经济危机,重则政治危机。堤义明的遭遇是个典型例子。

忍字决当头,意味着在危机面前,要学会韬光养晦。曾经是全球首富的堤义明,本身庶出,地位卑微,却能率先家族创下一时辉煌。在继承家族企业之时,其父亲给他二封信。当时打开第一封信,便是:“忍忍忍,忍十年;守守守,守十年。”

10年后,堤义明打开第二封手札,指示“大量购买土地,进军休闲产业”。堤义明全力执行,趁着日本泡沫经济,一度拥有日本六分之一的土地。其经营哲学是:“搞事业第一要能借到钱,借到钱之后就是买土地,买了土地之后创业已经完成99%。”

日本土地是私有制,收购土地本身就是一件非常繁杂之事。这和中国的政府主导式拆迁大为不同。日本成田机场第2条跑道上的7家钉子户,已经有近50年历史,证明了政府对私有产权的尊重。

正是土地收购难度太大,导致日本地价泡沫到达人类历史上的巅峰,令其后日本的竞争力大跌。土地泡沫一旦出现,结果必然是人工高企、物价昂贵、产业空洞化和金融坏账。

1987年,堤义明曾以200亿美元的财富位居富豪榜榜首。土地泡沫的破灭,令堤义明的财富大为缩水,甚至一度因为做假账而入狱。难道堤义明的背后没有政界支持吗?连当时的小泉纯一郎都有堤义明的支持,日本办成冬奥会很大程度上归功于堤义明的支持。

地产泡沫可能埋葬一个坚忍的首富,甚至是一个过劳死的民族。这是非常容易预见的未来。

和日本土地泡沫相比,中国的问题更大。原因在于日本土地私有制,土地泡沫本身令最底层的农民受益,所以,日本在1990年是全民中流,号称有一亿中产。

可是,当下的中国楼市泡沫却完全忽视了占人数最有广大的农民。这意味着中国的消费市场仍不得不依赖权贵,整体消费难以兴旺,企业技术进步难以有客户基础。更主要的是,中国在土地掠夺式泡沫出现之时,伴生着大量的腐败,这令官僚体系的基石出裂纹。同时,让社会阶层出现断裂,弱势群体向上的门槛被高房价所中断。

中国科技企业中,最有代表力的是华为。任正非在回答国际顾问关于公司远景的提问说——“20年以后的华为,我可以告诉你,两个字:‘坟墓’。”

华为之困,在于实业在中国不赚钱。在中国,如果不进行多元化,就无法最大限度地套现政治红利。联想是做什么的?本质上是个地产商。中国的央企,多数就是以实业换地,美其名曰旅游地产、工业地产、商业地产……这和1990年的日本没有两样。当时的松下、索尼有逾6成的利润来自于土地或者股市。

无论是影子银行沦落为庞氏骗局还是贫富悬殊大到难以想像,都令中国面临经济结构中的严重失衡,这种失衡的结果是高速行进的列车脱轨,甚至车被摧毁人也死亡。

堤义明的危机,是楼市系统性风险;任正非的危机,则是经济的系统性风险,以及华为人再也没有创新冲动。

当任正非拿着鞭子,告诉大家“如果不努力,华为明天就进坟墓”之时,这说明中国的企业管理仍无法上升到呼吸自由空气的境界。但是,现实是残酷的,对建立在楼市泡沫之上的中国企业来说,沙滩城堡往往经不起浪花的轻吻,更别说是浪潮的冲击。

如果中国楼市泡沫破灭,华为们的命运会怎样?这是一个大问题。坟墓,抑或是新生,谁知道答案?

—————————————————————————————————————— 任正非展望20年后的华为:我告诉你两个字“坟墓”

2012年12月12日 10:03 来源:第一财经日报 作者:徐以升

华为的“阳面”和“阴面”:自我批判是根本

“镜子”在哪里?就是华为过往赖以成功的思想力。我们当然更希望这面“镜子”别变形,尤其是碎掉。变形了,碎掉了,那不仅是华为的悲哀和悲剧

近日中信出版社出版了图书《下一个倒下的会不会是华为》,引起不小的轰动。该书作者为田涛和中国人民大学吴春波教授。围绕本书,企业界、管理学界以及社会大众展开了对任正非和华为的诸多讨论。在这本书写作的前、中期,本报编委、评论部主任徐以升曾参与该书的大纲讨论、资料收集等工作。在本书引发热议之际,本报约请两位作者,进行了有关本书以及华为的对话。

“华为哪里够得上卓越”

第一财经日报:这本《下一个倒下的会不会是华为》,我印象中最早的书名叫《卓越与孤独》,为什么改成了现在的书名?

田涛:本书初稿完成之后,我的合作者吴春波教授将此信息透给了华为轮值CEO徐直军,他的第一反应就是,书的名字太虚了,而且华为哪里够得上卓越,能不垮掉就不错了,这对我们是一个不小的震动。

我们由此想到,本书尽管揭示了华为过往25年成功的逻辑因素,但这个逻辑的根本是什么?无非是核心价值观的坚守与胜利。价值观又靠什么来维持呢?自我批判——自我批判才是根本。华为会不会垮下去、倒下去,关键在于它能否围绕核心价值观长期自我批判。因此之故,就形成了这本书现在的书名。

日报:这个书名的第一感觉,是不是有些危言耸听?15万华为员工能接受这样一个关于“死亡”的假定语么?我敢打赌,你要以这么一个书名写国内大多数企业,都会遭到指责,甚至被诉讼。

田涛、吴春波:任正非说过,“假定”是人类最伟大的思维方式。过去20多年,任正非天天假定华为明天会垮掉,华为员工的神经早都被危机论打磨得很粗糙了。这个组织有理想,甚至有妄想主义情结,但却不迷信,不幻想。没有多少人知道,华为的深圳龙岗基地以前是一片乱坟岗,南京软件园紧挨着烈士陵园,在风水情结很强的中国商人中,任正非和华为显得很坚硬和另类。

在不久前华为的国际咨询会议上,华为一位英国顾问期望任正非展望一下华为今后10年与20年的远景,任脱口而出:“20年以后的华为,我可以告诉你,两个字:‘坟墓’。”在场有30多位华为的全球顾问,以及华为的管理高层。华为的德国顾问,戴姆勒-奔驰公司的前高管,对此的评论是:“任先生能这么想,20年后华为会活得更强大,德国能有今天,就是因为我们民族总有危机意识,华为跟我们很相像。”

所以,书中关于“华为何时会死去”、“会不会倒下”的讨论,相信在15万华为人中不会引起什么反感,或者骚动。

危机论是不是“狼来了”?

日报:那么在你看来,任正非强烈的危机意识到底基于什么背景?会不会是一种“狼来了”的寓言式呐喊,以此来凝聚内部的力量?

田涛、吴春波:我们在书中说,“一部华为发展史就是一部危机管理史”,无疑是有充分和大量的故事依据的。也许在未来不长的时间内,会有人以案例的形式将华为的艰难与困苦、挣扎与奋斗展现给读者。我这里仅以信息产业这一行业的极其独特的禀赋对任正非的危机意识来源做些阐述。

几十年来的全球信息产业史,所展现的就是一场“死亡竞跑”,永远有不知名的新晋者找到新的商业模式,从而摧毁一个或几个百年贵族,而当新贵们不再有创新与进步时,又会有另外的挑战者迅速占领舞台,其残酷性乃至于惨烈程度只有亲历者才能有切肤感受。

任正非当然是大历史的亲历者,再加上他与生俱来的使命感、理想主义追求,使得他不可能不时刻感受到危机的迫压,久而久之,形成了一种“理想精神与危机意识”相混合的思维定式,并将之传导到了华为文化的方方面面。

日报:那么,华为成功的核心因素到底是什么?是危机意识或者自我批判么?有人认为,任正非管理思想的核心是悲观主义,华为是悲观主义的胜利,这样说对么?

田涛、吴春波:悲观主义者是做不了组织领袖的,这是诗人和艺术家的性格元素,商人可以有忧患感,但却必须神经粗糙,而且杰出的企业家无不是堂吉诃德式的理想主义者。

任正非很会讲故事,20多年来无时不在给员工画饼,他是个讲话极富煽动性和感染力的“忽悠大师”,但他是在真诚地“忽悠”追随者,也真诚地“忽悠”自己,从而燃烧起上上下下的奋斗的火焰,最终将一个个的“假定”变成了真实。凡是听过任讲话的人,大多有一个感受:你是在听一个充满了哲理性,甚至有浓厚的文学细胞的人在讲演。这种个性的人,能是个悲观主义者么?

“对冲”这个术语用在任正非身上非常合适。如果他是那种单纯的理想主义者,没有与之对立的忧患思维或危机意识去“对冲”,他会得妄想症的。我们知道,任正非患过抑郁症,所以他显然也不是个天真的乐观派。任正非的管理思想总是在两极之间激荡和平衡,这是他思维方式的一大特征,我们称之为“辩证法的胜利”。本书的最后一章对此有比较系统的论述。

“自我批判”也不能定义为华为成功的核心因素,它仅是工具而已。华为的成功说到底是核心价值观和价值观体系。

“常识与真理”

日报:核心价值观就是本书中反复强调的那三句话,“以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗”么?你们将之称为“常识与真理”。

田涛、吴春波:是的,这是真正的华为之魂。“以客户为中心”就是西方人的“客户即上帝”,可惜的是,随着工业资本主义文化在西方的衰落,金融资本主义和技术资本主义在西方的迅猛发展,“客户至上”这个概念在他们那里似乎过时了,受冷落了,“股东至上”、“技术崇拜”成为流行的风尚。

华为则相反,任正非把一个老掉牙的常识奉为真理,并以极大的热忱和意志力将之传播、执行到极致,我们在书中讲,华为奉行的“拜上帝教”,即“客户为上帝”,就是对此的形象化表述。

说到底,除了“灰度理论”之外,任正非在管理思想方面并没有多少创新,但这恰恰证明,华为和他本人都走在了正确的道路上:为什么要别出心裁、另搞一套所谓“自主”的管理思想呢?遵循了常识就是坚持了真理。什么是商业组织的常识呢?即是:谁愿意掏钱购买你的产品,谁就是你存在的唯一价值和不可能“为二”的“上帝”。

令人遗憾的是,无论东、西方,很多企业常常将常识遗忘了,或扭曲了。“谁是老大”?“谁是爷爷,谁是孙子”这本来是铁定的自然规律,但现实的商业实践中,却总是被颠覆。华为发展到20年以后,已经成为行业世界第二,任正非仍然讲,“眼睛盯着客户,屁股对着老板”,这一是表明,华为对“常识即真理”的坚持与坚守,二也说明,华为在这一点上也出问题了,必须大力矫正。

日报:以前听你讲过任正非的“龙头理论”。

田涛、吴春波:华为的管理思想理念的“龙头”,就是核心价值观,华为的组织理念的“龙头”就是“以客户为中心”。客户、市场一线是“龙头”,龙头指挥龙身龙尾,思想变革与组织变革都必须以“龙头”的摆动为根本,追随“龙头”的变化对“龙身”和“龙尾”进行“批判”和调节。龙身臃肿、龙尾沉重,那就必须进行“瘦身运动”或者忍痛“割尾”。

日报:以一线的“龙头”为本,这也好理解“以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗”的含义了。

田涛、吴春波:是的。围绕客户的现实和潜在的需求的奋斗,才是有价值的,否则便是“赘肉”要被切除。相反,奋斗的方向对了,客户满意度高了,团队和个人就应该得到物质与精神的激励,这样“龙身”上堆积的“脂肪”就会变成“肌肉”,“肌肉”更会朝“龙头”的部位攒劲儿。

任正非说,我们要敢于提拔一批“少将连长”,无非是到东莞的小工厂多买几把铜豆豆而已。这是个夸张的说法,意思是要敢于、善于在面向客户的一线提拔、重用年轻的有为者、价值贡献者。其实,华为还有一种做法,让“上将”到战场前沿当“团长”、“旅长”,指挥局部地区的攻坚战役。

华为曾经的常务副总裁们有好几位都有被“降职”到地区部做总裁,甚至办事处主任的经历,为什么?一是干部到炮火一线去指挥炮火,有利于协调重装力量,实现“重点突破”,二是锻炼干部的实战能力,三是磨厚脸皮,能上能下,这样才能担当大任。能上能下在华为的组织文化中是一种传统。

“道”的成功

日报:我在阅读过程中注意到,“宗教”一词被多次提及,这有什么说法么?

田涛、吴春波:这个话题有点儿意思。我们在研读华为几百万字的资讯中,其实犯了很多难,既兴奋又困惑。市面上关于华为的书有几十本,大多很精彩,这本书到底从何入手?书的大纲讨论就断断续续了一年以上,你本人就参加过不下十次的讨论,但还是没找到本书的魂。

后来因缘际会,无意间去了一趟丽江,聆听东宝·仲巴活佛讲经,活佛言:万般神通皆是术,唯有道才是根本。一下子就有一种顿悟:华为的“道”是什么?很显然,什么经营、研发、人力资源、财务,乃至于战略等,都不是“道”,而是“术”,许多专家都从不同侧面把华为的“术”讲透了,我们应该从浩繁的资料迷宫中找到“华为之道”,当然后来也和离开和现任的华为高管漫聊,得出统一的认识,“华为之道”就是华为的核心价值观,以及价值观体系。

日报:书出版后,华为高层有何评论?

田涛、吴春波:应该说还是认可的。徐直军看过书后说,这本书还可有另外一个名字——《华为之道》。另一位公司领导认为,华为过去的观点、思想都是孤立的河流与湖泊,你们修了一条大运河,把它们全打通了,系统化了。

从“海盗文化”到“开放、妥协、灰度”

日报:再回到核心价值观的探讨上来。华为的“奋斗文化”常常让人联想到“狼文化”、“不留退路的进攻”、“黑寡妇”等等。事实上,这也是中外媒体和社会大众对华为的标志性认识,这种说法正确么?

田涛、吴春波:有一定道理,但失之片面化。历史地看华为,早期的十多年完全是为生存而战,狼性、进攻性,“海盗文化”、英雄主义是华为的主基调,同样,西方商业的繁荣起源于海盗时代,也基于清教徒主义的奋斗精神,全部人类文明的进步史在这一点上是相通的。不奋斗,不奋不顾身地、又有所畏惧(法律与道德的畏惧)地进攻性前进,华为恐怕早都死掉了,今天和未来的华为缺了这个根本,也将会迅速沉没、衰亡。

实力是打出来的,不仅体现在华为的成长壮大方面,也渗透进了华为的文化基因中,华为的高管包括任正非哪一个不是从市场一线打出来的?没在市场前沿带过兵,攻过山头,受到过无数挫折,是很难进入公司最高层的。

然而,实力不等于领导力,领导力是塑造出来的。一味地进攻与竞争,一味地英雄主义,对外会带来与竞争对手的恶意对抗,其结果必然会被对手们联手绞杀掉,尤其当华为成为行业第二、第三的时候,是全球这个行业的“准领导者”,华为如果不能以新的角色来调整自身的价值观体系,将会对整个行业生态环境带来破坏,要不了多久,当对手们一个个垮掉了,华为也会倒下去,甚至先于别人倒下去。

对内,则很可能是:“遍地英雄下夕烟,遍地是狼烟”,山头林立,你争我斗,内耗严重,在竞争对手没有打垮你之前,自身先崩溃了,自己把自己打垮了。

因此,过去5年以来,华为因时度势,任正非推出了“开放、妥协、灰度”的理念,尽管这三个词所代表的三种含义,华为在过往的商业实践中也都在应用,但与“三句话”相比,失之于弱,也未能理性地上升到价值观层面。以任正非2008年的“开放、妥协、灰度”的讲话为起点,这三个词与三句话共同构成了华为的价值观体系,他们是相辅相成的,互为呼应的,也成为华为对外竞争与合作、对内进行组织批判与变革的理论指导,从而避免了在国际市场的恶性冲突,与在企业内部的组织动荡。

这一认识我们在书的第九章也讲了,但没上升到“价值观体系”这个层面,显然是个缺憾。

“镜子”阴面的警告

日报:有一种看法认为,这本书是“企业软文”,是在为华为唱赞歌呢,作者是“枪手”,书名与内容严重不符,你们怎么看这一说法?

田涛、吴春波:建议读者把“自序”和书的正文部分结合起来阅读,也许会有新的认识,这本书其实是个阴阳面的双面结构。

“阳面”是一面镜子,是华为的“成功之镜”——我们总得承认,到今天为止华为还是一家相对成功的国际化企业吧?它为什么成功了?我们认为,根本上在于它的企业管理哲学,它的核心价值观,以及整个的价值观体系,以及维护价值体系的“工具哲学”——自我批判与变革(“战略”一章在本书中有点儿多余,它应该作为“术”的部分独立著述)。

“阴面”即自序,是“镜子”映照出的今天华为组织体系上的霉斑和“黑洞”,这几年,我们不止一次地听到任正非和华为其他高层对华为问题的担忧和警告,比如,华为的“龙头”与“龙尾”的链条是不是太长了,整个后方体系的身躯是否太庞大了,华为有3万多人在后方,IBM只有1万多人,任正非说,“前方打仗,后方紧吃”,后方沉淀着一大堆能人,在后花园里喝咖啡,看PPT,变着法子制约前方,一线的战斗力能不削弱么?公司越来越规范,实际上决策效率在降低,客户响应速度在减缓,华为向西方学到了许多好的东西,但也染上了许多相同的病症,比如形式主义、文牍主义、“商僚主义”等等;还有,有没有普遍滋长的自大情绪,认为比客户高明,比竞争对手强大,从而失掉忧患意识?更大的问题是,从上到下,华为的员工到底盯的是客户还是老板,将屁股对的究竟是谁?用“阳面”的镜子照照华为,华为还具备过往20年那样强大的战斗力么?华为是否患上了“组织疲劳症”……

这正是本书的立意所在。更深一层的立意则是,如果在未来的某个阶段,“镜子”变成了“哈哈镜”——价值观扭曲变形了,甚至“镜子”被惰怠、腐败等人类源自天性的劣根性击碎了,那等待华为的结果只能是一个:“倒下去”。

我们写这本书的目的,就是想让这面“镜子”常拭常清,自我批判无疑是最有效的工具,但首先是要“对镜整妆”,“镜子”在哪里?就是华为过往赖以成功的思想力。我们当然更希望这面“镜子”别变形,尤其是碎掉。变形了,碎掉了,那不仅是华为的悲哀和悲剧……

尼采有一段哲言值得华为人和一切的企业家沉思:“当你注视深渊时,深渊也在凝视着你。”尼采是在唤醒人们的乐观主义情绪,但这是一种将头埋在沙子中的鸵鸟哲学。对于组织领袖们来说,闪躲深渊,但深渊依然在,显然是不可取的做法。

唯一的出路只能是与深渊对视,并展现出战胜深渊的强大的意志力,这里的前提便是刮骨疗毒的自我批判精神。所以,任正非在谈到华为的接班人问题时讲到:合格的接班人,一是认可公司的核心价值观,二是富于自我批判精神。