关于《吴大澂和他的拓工》的对话

小记:2013年2月,我在江苏省教育厅高校优秀中青年教师赴境外研修项目的资助下,到波士顿大学艺术史系作访问学者一年。6月,联系导师白谦慎教授的著作《吴大澂和他的拓工》由海豚出版社出版。我就此书的写作、出版以及读书的一些心得和白教授做了几次交谈,现将一些交谈的内容整理如下。

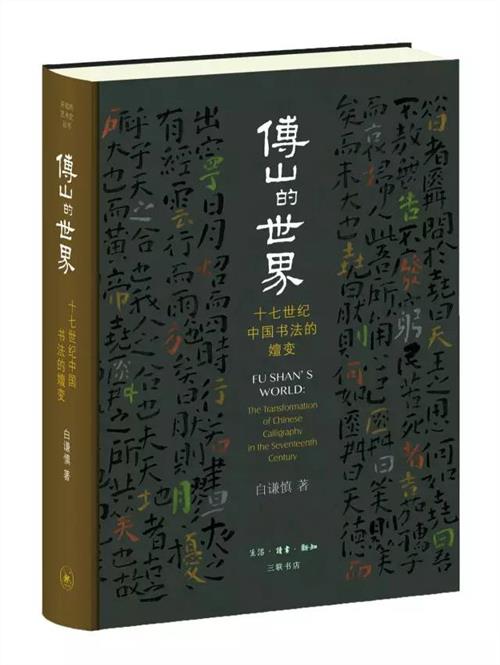

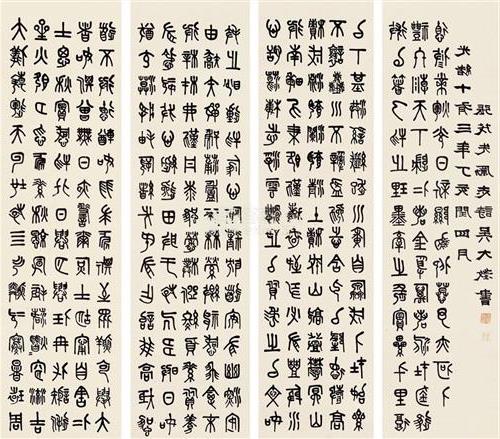

薛:最近读到新作《吴大澂和他的拓工》,书的开本很小,四万多字加上十来张图版,印了120多页。能谈一下这本书的写作和出版过程吗?

白:去年春天,故宫博物院书画部的秦明先生要编一本黄易和清代金石学的论文集,我因关注过黄易并写过文章,他就向我约稿。因为我这些年来一直在研究晚清官员吴大澂的业余生活,我就选择了这个题目,写了一篇三万多字的长文。

去年秋天我在上海见到《上海书评》的编辑陆灏先生,他和两个朋友策划了一套海豚丛书,出版小精装本,篇幅不大,有的才几万字,选题比较新颖。陆先生问我有无可供丛书出版的题目,我告诉他我写了这篇文章,他觉得出个单行本不错。我接受了他的建议,做了一些修订和补充。我本以为,这个题目太专业了,不会有什么人买。出版后,居然受到不少读者的欢迎,还得到了艺术史、考古学、古文献学学者和这些领域的青年读者的关注。

薛:我读这本书的一个很深的感受就是资料的详实和对细节的关注。我认为艺术史研究中对细节材料的关注,往往会形成一种新的知识领地,这个部分也许是读者(包括艺术史研究者)感到陌生的,却是重构古代文人日常生活与文化生活的重要部分。从细节材料入手,往往能够将研究真正引向深入,相比起时代背景 艺术风格的粗线条研究方式,有的时候,或许更具学术潜力。

白:我同意你的这一看法。我曾在一个演讲中提到,中国艺术史的研究,有时真的像是考古,不断能发掘出意想不到的东西,改变我们既有的一些观点。过去,由于种种原因,中国艺术品的著录不是很细致全面,学者们看东西的条件也不如现在,所以我们对许多艺术现象的真实面目常常是不甚了了的。

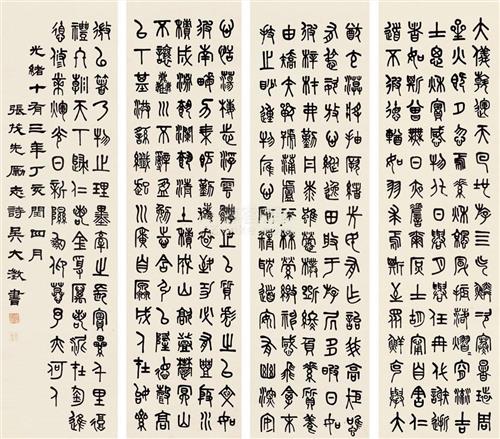

我在研究傅山时,就是因为发现了那件充满了难以辨认的异体字的《啬廬妙翰》手卷后,注意力被引向晚明清初书法中书写异体字的风气。我为什么会关心晚清的拓工呢?也正是因为在接触了吴大澂那个圈子的大量的信札后发现,拓片是他们平时谈论最多的一个话题。

举个具体的例子。1877年,吴大澂从陕甘学政的职位上卸任,回到北京,在此后的几个月中,他给潘祖荫写了81通信札(大多不长),一半以上的信都谈到了拓片。简直太多了,它真的是当时"文人日常生活与文化生活的重要部分"。

薛:你刚才谈到了信札,这本书中大量使用信札资料。研究者通过细读、分类、勾连私人通信中的相关资料,不仅能够更为准确地把握古代文人的日常关切,也使得过去相当含糊的艺术品的获取、流通,拓片的椎拓、装潢、展示、交流、赏鉴,拓工的身份、收入、工作方式等变得更为清晰。这些看似与艺术无关的东西,恰恰是我们重构晚清文人收藏旨趣的重要中介。

白:这也涉及到了文献学的问题。最近我在东京的一个讨论会中谈到了明清书法史研究中的史料问题。有些问题我以前在谈傅山的应酬作品和修辞问题时,也简略地涉及到。过去研究书法,除了作品以外,比较注重著录、书论、诗文集、题跋、笔记。

信札不能说不重视,祁小春先生的王羲之研究、曹宝麟先生的北宋书法研究,都是使用信札资料的典范,他们研究的信札本身已经是古代书法的经典。研究晚清书法,著录的作用不是很大。有些内容不宜入诗文。

题跋是真实的史料,但有的时候却有一个"修辞"的问题,因为是写给别人看的,客套话会比较多。使用笔记更要慎重,因为所记常常不那么准确可靠。晚清文献的一大特点就是有大量的信札和数量可观的日记存世。这两种史料不但丰富,而且最为可靠。

也正是在大量阅读信札中,围绕着拓片而出现的一系列的文化活动具体而生动地显现出来了。但是,使用信札会遇到两个问题,一是还有大量的信札尚未公布,二是有些信札的笔迹太潦草和个性化,辨认不易,又没有年月,字号称谓也比较复杂,释读不易。

对于前一个问题,情况正在好转,国家图书馆的许多信札已经扫描,到馆内就可以看到复制的图片。上海图书馆也已扫描了不少信札,而且梁颖先生主编的《历史文献》也不断地在发表已经释读和标点过的信札。

博物馆的信札现在是一个比较大的问题。但是随着文化事业的发展,一些文化机构会越来越开放,研究条件也会越来越好。对于第二个问题,想使用这类史料的年轻学者,要不断加强这方面的训练。这一关不过,见了信札而不会使用,等于是入了宝山却空手而归。

薛:通过对吴大澂延请的"拓友"的研究,你在书中指出他们都擅长篆刻。作为篆刻家,无论是对古文字趣味的把握,还是因拓款而培养起来的椎拓技术,都超过寻常的匠人。吴大澂对他们的青睐与倚重,与晚明篆刻兴起之后,印人很快取代印工的地位极为类似。

白:是这样的。对篆刻这门艺术我们应该予以重视,分析它对其他艺术可能产生的影响。"拓友"不是一般的拓工,是修养很好的文人。吴大澂的三个拓友陈佩纲、尹元鼐、黄士陵都是篆刻家。吴大澂不但收藏古代印章,也会刻印。他们在做拓片时,如果要剔石碑和青铜器铭文的铜锈,由于比较熟悉古代的文字,就会尽量避免损坏原物。而在拓那些铭文时,也比较清楚怎样能拓出铭文书法的精神来。

薛:这本小书的最后一节讨论的晚清文人追求精拓,除了精拓本的文献与美术的意义之外,还因为精拓本身具有审美趣味。这一趣味过去常常为研究者所忽视,然而晚清大量的文献却暴露出精良拓本本身的审美意义。值得玩味的是,这些精拓本既是高超椎拓工艺的结果,也显示出文人趣味的影响。然而困难的是,拓本的审美,从未如书画一般,形成自己的批评语汇。

白:和书画相比,拓片的审美批评语言贫乏多了,这除了拓片艺术本身的局限性外,大概也和这个圈子比较小、大多数拓工不是文人有关。我的看法是抛砖引玉,希望研究拓片的学者们能够多多关注这个问题。

薛:关于拓工和拓片,你还准备写些东西吗?这一研究和你正在写作的《吴大澂和中国文人文化的现代命运》这本书的关系又是怎样的?

白:关于拓片,我已经发表过一篇谈论晚清全形拓的英文文章,中央美术学院的黄小峰教授将把它翻译成中文发表。这些内容都会在《吴大澂和中国文人文化的现代命运》中予以讨论,但是篇幅不会很大。虽说关于拓片的篇幅不会很大,但它将会被放在更大的文化传统和背景下来讨论。

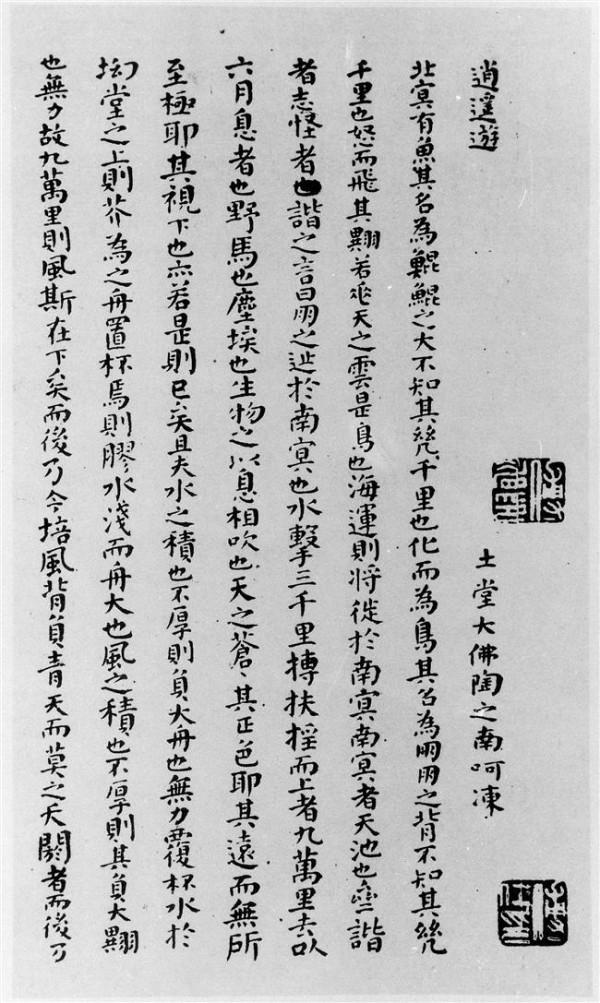

这正好可以用《吴大澂和他的拓工》这本书第一章的第一段来说明:"自从金石学在宋代形成后,拓片就成为金石学最为重要的文献载体和研究对象。欧阳修的《集古录》、赵明诚的《金石录》、洪适的《隶释》,都是建立在广泛搜求拓片和研究拓片所呈现的文献的基础之上完成的。

没有拓片,也就没有金石学。"金石学和经史研究有关、和书法艺术有关、和文人生活有关、和现代器物学的建立有关(这点近年来中外学者论述甚多)、和考古学也有关,"没有拓片,也就没有金石学",你能说拓片不重要吗?