谢觉哉谈潘汉年冤案:我们只是办法律手续

彭树华,建国初毕业于广西大学法律系,新中国第一代法官,从事刑事审判近四十年。审判日本战犯时,他是太原特别军事法庭秘书。1980年代曾任最高法院刑庭庭长。审判过林彪、四人帮反革命集团案。退休后他写了本书《潘汉年案审前后》,把他们作为法官做的亏心事,写了出来。

潘汉年是共产党高级干部,解放前主要在白区从事情报工作,直接对周恩来、康生和毛泽东负责。他又是个文人,与鲁迅私交颇深。左翼作家联盟成立,他是幕后组织者之一。戏剧家于玲写诗赞他:“纵横捭阖建奇功,艺苑同尊鲁迅翁。笔阵戎行双胜利,左联烨烨战旗红。”

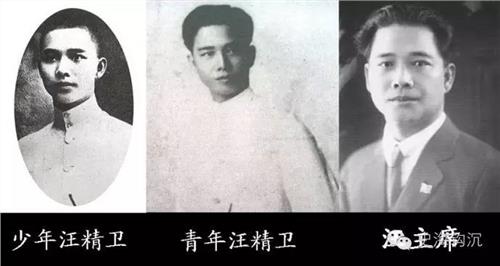

作为情报工作者,他曾密会过汪精卫。此事他事先未请示中央,事后未报告中央。1955年毛在批判高饶会议上,鼓励高级干部向中央讲清历史问题。他惴惴不安地通过陈毅向毛递了封信,陈明此事。毛大怒,批示“此人从此不能信用”。他随即被关押,直至1962年最高法院才开审此案。

他和另一位审判员丁汾在秦城监狱住了一个多月,翻阅案件,面讯被告,发现这是彻头彻尾的冤案!应该如何向领导汇报?他们思想上产生激烈的斗争:作为党员,他们要忠于党;作为法官,他们要忠于事实。他们决定,据理力争,如实向领导汇报!

他们首先如实向分管吴德峰副院长汇报,刑庭曾汉周庭长在场,表示同意他们的意见。吴说:潘会见汪精卫,当年被国民党用来进行反宣传,毛主席亲自签署文电辟谣。即使他辩解属实,这种严重违纪也绝不允许……对于中央的决定,只有坚信不疑,完成中央交给的任务。

他们又向院长谢觉哉汇报。谢带了位秘书,言明不准记录。谢闭目不言,听了他们详细的汇报后,睁开眼说:你们看材料很细,很好。不过你们提出的问题,我们最高法院是搞不清楚的。潘汉年案是中央交办的,我们只是办法律手续。他们被当头浇了盆凉水。他们想不通的是,既然只是办法律手续,让我们用一个月时间审阅材料干什么?何苦来?谢老看出他们的心思,发表了一番长篇大论:

你们看过王勃的《滕王阁序》吗?“屈贾谊于长沙,非无圣主。窜梁鸿于海曲,岂乏明时?”贾谊这种有本事的人,又处于圣主汉文帝时代,也遭受不公。这说明什么,无非说天下没有绝对公平的事。还有宋代的岳飞,难道当时没人知道他是被冤枉的?但宋高宗一意要和金人讲和,谁能救得了岳飞?明朝的文徴明很有见识,他看出来岳飞被害,秦桧罪在不赦,而真正的罪魁祸首,却是宋高宗。

他在西湖之滨看过一篇碑文,是宋高宗赐岳飞的御札,有感而发写了首词。

谢老一字不差地背诵道:

《满江红》:拂拭残碑,敕飞字,依稀堪读。慨当初,倚飞何重,后来何酷!果是功成身合死,可怜事去难言赎。最无辜,堪恨更堪柃,风波狱。

岂不念,中原蹙?岂不惜,徽钦辱?但徽钦既返,此身何属?千古休谈南渡错,当时自怕中原复。笑区区,一桧亦何能,逢其欲。

谢说:潘汉年的案子,毛主席早有指示不判死刑。人不杀,就好办了。是非功过,总有一天会弄明白的。我们只办法律手续。

有意味的是,此事发生的几年前,谢老发表过一篇文章《讲道理》。文中说到:“人民法院是评论和决定道理的权威地方,法院判案要学会讲道理,一定要兴讲道理之风。以不讲道理为可耻。”

彭树华在书中写道:我们对谢老怀着无限的敬仰与信赖,本想通过他的地位和声望,对党内高层吹吹风,起点作用。听完谢老的话,我们好象悟出点什么。向谢老汇报后,我们的思想踏实了。心里想的是怎样把庭审工作做好,使开庭审判顺利进行,不折不扣地完成党交给的任务。他们把判决书写好后,踏踏实实地开庭了。

潘汉年的判决书,周恩来事先逐句逐字地进行了审阅。作为潘的直接上司,周完全知道潘汉年被冤,但他放弃了抵抗,谢老放弃了抵抗,曾汉周庭长放弃了抵抗。承办法官本来试图抵抗,最终也被“解放了思想”,放弃了。所有参与其事的人,都放弃了抵抗,踏踏实实地制造了一起冤案。

1996年曾汉周副院长因血管瘤住院,彭去看望他。恰逢老副院长王怀安也去探望。聊起潘汉年案子,王怀安责问:“你们当时怎么判得下去!”曾汉周无可奈何地说:“潘汉年的案子是怎么回事,谁心里都明白,但在当时谁都不敢说个不字。

我们法院是奉命办案,有什么办法?”此后曾汉周多次对彭树华谈起潘汉年的案子,说:“潘汉年的案子,教训是深刻的,值得思考的问题很多。应该让人们特别是法院的审判人员知道这个案子为什么会错判。这对改进人民法院的审判工作,实现真正的独立审判是有益的。”

而正是这位曾汉周,当年作为最高法院办公厅主任,在反右时率先炮轰刑庭庭长贾潜的右派言行,将他打落下马,自己后来成为刑庭庭长。他总结贾潜的罪过之一是:反对党的领导,主张审判独立。