吴祚来莫言 吴祚来:莫言的故事态度与价值导向

莫言要用故事说话,那么,我们一起来听莫言的故事。

莫言的故事先是讲家人的故事,家有九十岁的老父亲,还有哥哥姐姐、妻子女儿,和一岁零四个月的外孙子。但是他最想念的人是他的母亲,生于1922年的母亲已长眠于地下,但她并没有得到应有的安宁,因为要修铁路,母亲被从墓中请出来,替国家发展让路,迁到更远的地方。

他对母亲的感恩,是母亲对他的无限的爱与宽容,而他对母亲最大的痛心,是与母亲一起去集体农田里拣麦穗,母亲被看守田地的人打了耳光,血从嘴角流了出来。母亲"坐在地上,脸上那种绝望的神情深我终生难忘。

多年之后,当那个看守麦田的人成为一个白发苍苍的老人,在集市上与我相逢,我冲上去想找他报仇,母亲拉住了我,平静的对我说:儿子,那个打我的人,与这个老人,并不是一个人。"

这里,莫言的母亲宽容了一个作过恶的人,他不愿意儿子去报复一个垂垂老者,这就是中国民间的良心与宽恕,把过去耻辱的苦心咽成肚子里,消解仇恨。母亲同时忽略了真相,说那个老人并不是当时那个作恶的人。宽恕的同时,我们也看到某种无原则、忽略真相的自我欺骗。正是这样无数无原则的包容与自我欺骗,使许多主流社会与民间社会的恶,仍然在肆意地滋长?

莫言没有谴责那个时代。人民公社时代,一个造恶于亿万农民的时代,延安时代承诺,人民当家作主,人民拥有土地,但通过人民公社化,将土地从农民手中掠夺走,农民成为公社农奴,无数母亲带着孩子拾荒时,都会遇到同样的一个看守公社土地的人,抽母亲的耳光,同时羞辱他年幼的孩子,这些看守们因此获得邪恶而狰狞的快意。他作恶的权力,是谁授予的?为的是人民公社的公家利益,看守人同时获得了某种神圣感?

莫言没有说,这些作恶的人,仍然大范围存在着,他们在截访,找维权的律师与记者们"喝茶"或拘审他们,在跨省追捕网络上揭露真相的人,人民公社的看守们,从过去的专政人员变成现在的维稳人员,他们变换着服装,改变着语言,但作恶与违宪的方式,没有一丝一毫的改变。

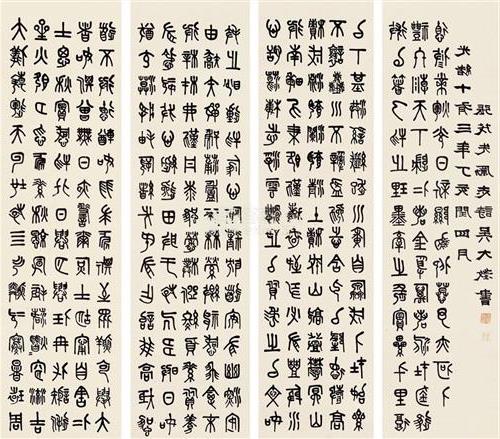

文革时代专政作恶的力量,没有在中国被彻底清除,因为文革没有被彻底揭露真相,。而莫言也对那个煽母亲耳光的时代谛造者,仍然敬畏有加,当出版社需要他手抄毛氏语录时,他仍然义不容辞,一笔挥就。

莫言说了那么多的苦难,一句背景语言没有,一点对真相本质的揭示都没有,所有这一切,莫言的目的也许无意于真相,而是要证明母亲在苦难中的伟大与宽容。莫言沉浸于私自情感中,尽管他说自己的小说要写天下的母亲苦难,但他的讲演中,他没有指出天下母亲的苦难根源。

莫言只在形而下无限复述与纠结,对形而上,一无所言,狂言与放纵尽在形而下,莫言二字,只是对形而上的某种默许。

莫言对改革开放时代的感恩是坦言的,莫言说:"我必须承认,如果没有三十年来中国社会的巨大发展与进步,如果没有改革开放,也不会有我这样一个作家,在军营的枯燥生活中,我迎来了80年代的思想解放和文学热潮,我从一个用耳朵聆听股市,用嘴巴讲述故事的孩子开始尝试用笔来讲述故事。"

莫言没有感谢改革开放前的时代,没有感谢那个时代的苦难,大作家莫言能够相对自由写作,得益于改革开放时代的开放,而他的素材资源,却完全来自国与家的苦难。所以,莫言只感谢了一半,莫言只是将自己写作发表与时代政治联系起来感谢,而对苦难的背景未置一词。

因此,莫言并不是一个回避政治的作家,只是他知道,什么时候他要与政治联系在一起,讲故事的人,也是可以讲政治的;什么时候,他与政治与国家无关,他只是一个纯粹讲故事的人。

莫言这次只言家事,不言国事,是他的策略,也是他的战术。

但中国真是有特色,国家,国与家是一体的,只言家事,不可能不涉及到国事,莫言所言家事的背后,是苦难深重的国事,这样的国事,可以用魔幻的方式写作真实,也可以浮光略影地写些艳情与诡异,可惜,莫言更多的时候陷入到故事情景中,把苦难消解掉,而让人们只看到了搞怪与异趣,时代的苦难与罪恶不仅是人性的问题,更有着意识形态的决定性作用,而最为重要的因素,莫言总在莫言中。