南萍北大 南医大49级校友凤仪萍:从地狱走出的医学教授

江苏教育新闻网讯 (通讯员 陈思宇 陈亚新)129号席锦麟,199号雷飞鹏,252号高荣生,269号李忠……他们都是上吊自杀死的。”

整整70年,写在“生死簿”上的那98个名字一直烙在他心里,抹不去。

日前,南京医科大学49级泌尿外科专业校友、现居广州的凤仪萍教授在得知第一个“国家公祭日”即将到来,从千里之外寄来一沓厚厚的材料:一册《北海道角田矿“共荣寮”遇难同胞人名簿》的复印件,一批1990年4月刊登他凭吊难胞新闻的日本报纸,一本日文的《第十九层地狱生死记录册》,一本《二战掳日中国劳工口述史》,一张1954年8月20日印发的“江苏医学院毕业证书”……

70年前,他被日本兵抓去煤矿做劳工,死里逃生回国后发奋考上大学,并成为泌尿外科的医学专家,直到80岁才放下手术刀,至今仍然每周去医院上两个半天的门诊。

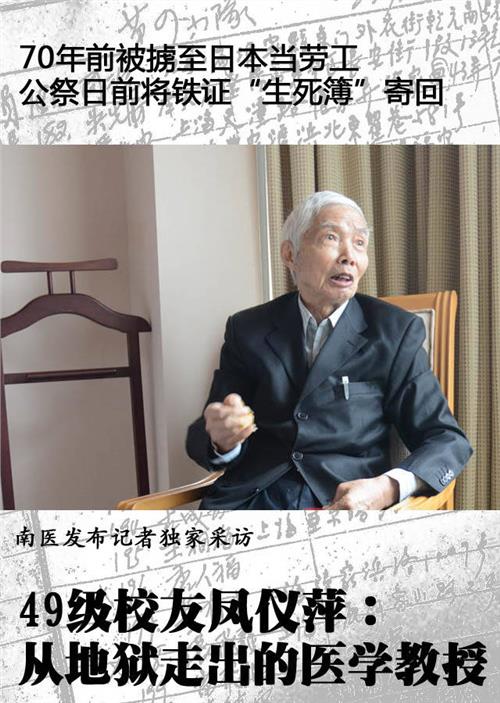

记者赴广州采访了这位84岁的老校友,他满头白发、神态慈祥、身板硬朗,听说母校来人,特意穿上西装、皮鞋。但每当口述那段沉甸甸的劳工经历时,常常悲愤难抑,泪水盈眶……

“那是地狱般的煤矿”

1944年,凤仪萍14岁,那时他的名字还叫做凤永刚。8月的一天,刚上初二的他从上海浦东南汇县周浦东北的横沔镇的家中出发,去复旦大学找一位老师。一路上关卡重重,他的良民证和钱在伪军搜身检查时被洗劫一空。在上海外白渡桥附近,他本想着冒险从日租界抄近路穿过去,却遇上了日本兵,端着三八枪的日本兵把没了良民证的他抓到上海虹口的一个集中营。“这一拨老老少少300人,老的有60多,最小的就是我。”

“父母还不知道呢。”十多天后,他们300人被日军押上一搜日本运输船。

每每回忆至此,凤仪萍都禁不住泪流满面。“再次回到家已经是一年多后的事情了,因为想念我这个不知去处、生死未卜的小儿子,妈妈瘦得只剩下40多斤,病倒在床上,意识已经不清楚了。我回家后不到两个礼拜,妈妈就过世了。而直至她去世,都不知道我失踪的原因。”

被送往日本的船上,300人挤在黑压压的舱底,没有人知道要去的方向,也没人知道何种命运在等待他们。

在海上颠簸一个月后,船在日本的门司港口靠了岸。“上岸后我们又被押上火车,经青森过津轻海峡到北海道的函馆,再转火车到北海道夕张县栗山町的角田煤矿,下井挖煤。”

每天清早4点多起床吃点早饭,然后就戴着矿灯、拿着工具、挎着木饭盒进矿,在狭窄的坑道中打眼、放炮,“先用风钻打炮眼,再用风镐挖煤”。烟尘未散就进去装斗车,晚上11点日本工头来检查,合格后才能爬出矿井回到工棚。

他们还要扛木材进去支撑坑道,“经常前一晚刚支好,第二天一看一半都塌了。矿井下事故太多。”由于没有排风设备,坑道中的空气污秽不堪,充满煤尘。“回国都十几年了,咳嗽时咯出的还是黑色的带有煤粉的痰。那时,我在大学学医,我自己都害怕。”

“在日本工头的监督下,我们要拼命地挖煤、装车、往外推车,动作稍慢一点就会立即招来毒打。每次下矿井,都不知道还能不能活着爬出来。有个词叫度日如年,那时候,我们觉得每个小时都像熬过了一年。”

被强掳的中国劳工住的工棚叫“共荣寮”,“我们用日语发音的谐音称之为‘苦难寮’”。棚里50个人一间,屋里虽有两个煤炉,可即便在零下40度的寒冬也从来不烧,天冷得受不了,工友们挤在一起,用毛毯把自己卷起来。

北海道的10月开始就已经进入冬季,下雪天气温常常在零下30-40度,下矿井时大家不得不把纸片、草和破布扎进单薄的破衣服里,走起路来哗哗直响。日复一日在矿井上爬,石头嵌进肉里,皮肤磨烂无药可医,只能看着它刚刚结痂,又重新磨破。每天的食物是胡萝卜、土豆和几粒数得清的米。“干又脏又累的活不给洗澡。”日本工头给劳工们还一一标上编号,凤仪萍是41号。

共荣寮的寮长是原关东军受伤军曹,叫小田岛骁勇,几天不亲手打死一个中国劳工就浑身不舒服,而他手下的监工,也是个个凶残。193号侯林生带伤下井,却惨遭监工毒打,“钉锤朝向侯林生雨点般敲打,先几下敲碎头灯,矿灯帽被打落,钉锤尖头敲开头顶骨,顿时脑浆迸射,鲜血直淌,侯林生没办法反抗,倒趴在大坑道内。那一天是1945年3月28日。”

一天,中村工头突然抓住凤仪萍,污蔑他偷便当吃,险些用小斧头砍下他的左手中指。“我的左手鲜血直流,手指骨断了,只剩下块皮连接着,差点被切除。”没过几天,就又被逼着下矿井采煤。凤仪萍的一只耳朵也近乎被打聋。

“大家曾用罢工反抗日本人的暴行,日本工头就用绳子把我们绑起来牵到矿井里,还给我们断粮。”由于饥饿、寒冷、劳累、惊吓和残酷的毒打,4名中国劳工先后上吊自杀,几十名先后病死、饿死,“当时劳工中最常见的病是急性肺炎、结核、肠炎、气管炎、营养失调、风湿病、皮肤病等”。

凤仪萍曾和其他4名工友往北海道的深山里逃跑,不幸被抓回,冰天雪地里,“被打得皮开肉绽,体无完肤,失去知觉”,同去的工友王正海被活活打死。

“苦难,绝望。”凤仪萍在日复一日的受虐中渐渐支持不住。“盼望回到家人身边的日子遥遥无期,我也想到了自杀。”凤仪萍已经把头伸进绳套里了,幸而被工友及时发现救下,难胞们都小声来劝他:“同胞们之中就你最小,你一定要活下去,要把我们这里的苦难告诉祖国人民!”

“放不下生死薄上98颗心”

受难同胞中有两位小学的教书先生,他们是劳工70号费度老师和劳工71号山耀良老师,二人还都是新四军抗日战斗员,在执行任务时被抓进集中营。“他们悄悄用小本子记录下先后死亡的难胞姓名。”小本子100毫米宽、150毫米长,有40页厚,藏在工棚里的一个木板的夹缝中。

“两位老师叮嘱我,假如有一天能回到祖国,一定要把这个小本子带给祖国人民。”不久后,这两位先生也分别惨死在因组织罢工而招致的毒打和瓦斯爆炸引起的坑道塌方中,其中,费度在遭受日本工头虐打后悬空吊在布告栏边长达七天,“杀鸡儆猴”,活活在雪地中冻死、饿死。“他们什么都没留下,只有工工整整的字迹还留在小本子上。”

凤仪萍接下了两位先生未完成的工作,偷偷地记录一位又一位惨死者。到1945年10月回国时,这个小本子上已经记录了98位死难同胞的姓名、住址、死因和劳工号码。“最可惜的是,我们偷偷记下的几本日记本都被发现收走了!”

1945年9月15日,他们接到通知,不用下煤矿,在工棚里等着。上午9点,大家被叫到一个小广场上集合。一辆吉普车上下来一个美国兵问大伙儿:“你们不知道日本已经签字投降了吗?”

“我们做梦都没想到会有这一天啊!衣衫褴褛、蓬头垢面的我们,你看我,我看你,一起跪在地上抱头痛哭。”

1945年10月上旬,凤仪萍离开北海道南下,路经广岛,见到原子弹爆炸后的惨景,“那是一片废墟,人迹罕见,日本人民也一无所有了!”最终到达福冈、饭冢的一个美军基地等船回国。从煤矿中出来,总算洗了一把澡,还发到一身日本人的黄军装和皮鞋,几天后,坐上曾经押解他们到日本的民用商船“名优丸号”回国返乡。

1945年11月3日,船到上海吴淞口岸,当在地平线上见到祖国的国土时,同胞们再一次跪下了,失声痛哭。

和凤仪萍同批被掳去做劳工的300人,不到一年时间,被打死、饿死、病死、逼死了三分之一,再也没能重返祖国。

“最让我放不下的,就是小本子上那98颗心呐!”

《北海道角田矿“共荣寮”遇难同胞人名簿》复印件 冯永刚41号,费度70号,山耀良71号

“凤凰来仪,萍水漂浮”

回家后不久,母亲去世,凤仪萍满心疮痍,大病一场。

“那年春节,我心里太悲痛,想去跳河自杀。突然又想到那么多已经死在地狱里的同胞,他们从本就吃不饱的口粮中让给我饭吃、鼓励我坚持下去,我活过来了,不能死。”

1946年2月,在父亲的鼓励下凤仪萍又一次走进上海周浦中学。“重返教室,我的手已经不会握笔写字了,拿起笔来就发抖,晚上常做噩梦。为了早日从噩梦中醒来,我把所有精力都用在读书上。”

每天早上,凤仪萍3点多就起床,站在路灯下读书,下课后直到晚上11点多也还在路灯下。“班主任见到这个情景问我原委,我一言难尽,只好大哭一场。第二天,了解了真相的班主任对着全班40多人说,你们知道凤永刚的故事吗?他是从日本鬼子的煤矿地狱中活下来的!”

因为日军侵略时期实行“三光政策”,凤仪萍父亲开的木材公司倒闭了,再也无力负担他的学费,1949年,凤仪萍只好从读了一个学期的高中肄业,直接参加当年的高考。考场设在上海交通大学,800多人参加考试,他考了第37名,考上江苏医学院(现南京医科大学)。

“那时候没有录取通知书,只在报纸上刊登录取名单。”家乡的小镇没有报纸,凤仪萍步行了1个半小时走到县城,等到卖报人来买了一份报纸。“翻开时心里直发抖,在第二版的‘江苏医学院录取名单’上看到了我的名字。”

“祖国解放了,我也考上了大学,我给自己改名为‘凤仪萍’,‘凤凰来仪,萍水漂浮’。”

角田煤矿老板小野贞藏的孙子富樫利一著书《血价的证言》,邀请凤仪萍回到当年的矿场凭吊难胞

“沉下来,学进去”

1949年9月1日,凤仪萍花了4块钱,从上海坐火车到镇江,走进江苏医学院(现南京医科大学),就读临床专业。

“对于我这个九死一生的孩子来说,没想到上了人民的大学。”

学医5年半,凤仪萍每天都在教室、饭堂、图书馆、宿舍四点一线中往返。“师兄王一镗牵头,利用午餐时间在饭堂里组织‘English Table’,8个人坐一桌练习英语。”正是那时候底子打得好,凤仪萍直到现在仍旧张口就是一串流利的英文,“1983年申报副教授,英语考试我只用了25分钟就完成答卷,据说考了第一名。”

当年教学资源有限,但能重获读书的机会,每个人都在如饥似渴地学习。“解剖课8个人一具尸体,学校有实验员因为长期吸入福尔马林的气体,生病去世;解剖课的姜同喻教授自己编讲义、画图谱、刻蜡纸,还标上中文和拉丁文对照的名称,给我们上课;陈友浩教授上局部解剖课双手画图的技能记忆犹新;还有化学、病理、生化课老师……”忆及往事,凤仪萍历历在目,“感谢南医大教给我知识,否则我就是聋子,是瞎子。”

“学医一定要沉下来。”能“沉下来”的凤仪萍1954年从江苏医学院毕业后到首都北京工作,成为中央卫生部机关卫生处机动医疗队的一名医生。半年后,为了和在上海工作的女朋友团聚,凤仪萍向组织申请调回上海老家。由于上海“只出不进”,1955年,凤仪萍就近调到了南京,在南京市第二医院做外科医生。次年,江苏医学院从镇江迁到南京,南京市第一医学院和第二医学院合并,成为南京医学院。凤仪萍如愿成为一名泌尿外科大夫。

1987年3月,凤仪萍受聘广州医科大学附属第二医院,定居羊城。1988年晋升为教授。1995年从广医二院退休。从医60年,凤仪萍的行医座右铭是“胆小心细”,“我做手术要求学生三不:不讲话、不提问,不站我背后”,他说:“手术要专心致专心致志,不能分心,做手术时不许人站在他身后,是生怕一个不小心人被推倒,手术刀碰到病人要害”。

凤仪萍大学毕业照

凤仪萍手持江苏医学院毕业证书

“凤凰来仪,萍水漂浮”

回国后,凤仪萍一直珍藏着那本“生死记录薄”,“那可是日本鬼子的罪证,有我98位死难同胞啊!”却不料,那苦难的历史记载又一次让他蒙难。

1968年,“文化大革命”来了,夫人提醒凤仪萍“最近形势比较紧张,把那记载着98位难胞的生死簿收好”。于是凤仪萍将名册贴身装着,走到哪里就带到哪里。然而,灾难还是突如其来。“造反派”找到他训斥:“你去日本干什么的?日本人派给你什么任务?”凤仪萍的心酸、委屈无处可说:“我是被迫害的劳工,不是特务啊!”

重重两个耳光,凤仪萍被打掉一颗牙,满嘴冒血,耳朵翁翁直响,只好哆哆嗦嗦地交出那本小册子,“证明我不是特务!”即便如此,他还是被审查将近半年,直到后来找到证人,才算解套。

小册子被造反派收走了,从那时起,凤仪萍夜不能寐,食不甘味,终日焦虑。“我一直夹着尾巴做人”,在那个动荡的年代,夫人先后到农村巡回医疗、赴坦桑尼亚援非,凤仪萍除了战战兢兢地工作,还要在家当保姆照顾未成年的两个孩子。

直到1979年,“文革”结束,这个小册子才被索要回来,“不幸的是,已经撕毁第1、2页”。几年前,凤仪萍将这本他珍藏了60余年的小册子捐给了上海淞沪抗战纪念馆,希望能够警醒更多的世人:“牢记历史,不忘过去”。

凤仪萍著书回顾历史,

译成日文版

“凭吊,是我的责任”

“百度百科”的网站上,“凤仪萍”的词条里这样介绍他:“国内著名的泌尿系统高级专家和医学教授。第三届中华医学会泌尿外科学会委员,首届中华医学会男科学会委员,《中华男科学》杂志顾问,《中国男科学》杂志编委、美国泌尿外科学会及阳痿学会会员。”

如今,84岁的凤老仍居住在近30年前广医二院分给他的那套“高知房”里,装修、家具完全还都是当年的样子,房间的木门有些破败不堪。70年来,记录他曾在日本受屈辱的书籍材料、他曾在医学界发表的论文,厚厚一沓,整整齐齐叠放在他椅子旁边随手可取的地方。

他常说,“伤心事,莫提起”,却始终未曾放下那群没能和他一起回到祖国的工友们。

这些年,凤仪萍先后接受了央视《面对面》栏目、凤凰卫视、作家方军等的访问,拿着当年冒死保存下来的“生死簿”,一遍又一遍口述那段苦难的时期。

曾经有一次,有位青年学生听他讲述这段历史后,告诉他:“教授,那是您个人的事情,跟我们没有关系。”“国难,怎么能是我个人的事?”他万般不解这年轻人的想法。

1990年,他随江苏红十字会赴日本九州、熊本县、福冈、广岛,向日本民众和媒体讲述劳工历史,被日方各大媒体广泛报道;2006年8月,当年角田煤矿老板小野贞藏的孙子富樫利一写信邀约他回到当年的矿场,在长满野草的矿口留影取证;2006年9月,他随方元律师事务所组织的“百人律师团”和26位劳工幸存者到日本东京呐喊抗议当年日军暴行;2008年4月,日中友好协会邀请他参加日中和平友好条约缔结30周年纪念会,作专场演讲;2009年8月,凤仪萍带着“生死薄”只身前往中国驻札幌总领事馆索赔,为难胞们讨要公道,“遗憾,他们的回答是那家煤矿公司1956年已经倒闭了,没办法了”。

凤仪萍先后五次赴日凭吊难胞

“早几年上海劳动报集体采访了我们7-8位角田煤矿幸存劳工,现在走的走,病的病,都联系不上了,就我算好手好脚。只要我还能动得了,我还会再去凭吊遇难的同胞们,这是我的责任。他们没有机会见到家人,见到今天的祖国,我要去告诉他们,祖国强大了,我现在很幸福,好比从地狱到了天堂,死难同胞安息吧!”

采访后记

得知记者要赴广州采访,凤老早早就独自出发,为我们探清从机场到他家中的路线以及宾馆住宿等;我们走时,他给我们买好地铁票,坚持送我们到机场,直至我们走进安检的通道口,才庄重脱帽,向我们鞠躬道别。

这些年,他遭遇了沉重的家庭变故,唯一的儿子英年早逝,夫人也离世10余年。南京大屠杀史研究会副会长、南京医科大学孟国祥教授说,受难者和家属的每次重述历史,都是一幕幕痛苦的再现。痛苦之中,凤仪萍却始终在坚持为历史真相作证,原本应当安享晚年的年纪,仍在四处奔走呼号。

他一直在谢谢我们,千里迢迢去采写他的人生,然而老人14岁起至今70年的人生,又岂是千字就能记录完整的。我们更感激他,耄耋之年,仍在用最坚定的声音呼吁世人牢记历史,仍在用最坚毅的步伐去凭吊那些未能归来的同胞。